资讯分类

李诞果然是被甩的那个 -

来源:爱看影院iktv8人气:714更新:2025-09-14 18:12:07

李诞近日因参与某综艺节目引发争议。该综艺以"熟龄姐姐谈话会"为概念,邀请杨笠、杨天真、易立竞、傅首尔担任主持,旨在呈现成熟女性视角的深度对话节目。然而第二期嘉宾阵容中加入李诞后,节目内容意外转向喜剧公司与经纪公司之间的合作宣传,引发观众对节目定位的讨论。

图片来源:《展开说说》节目截图。不少观众原本期待通过该综艺了解"她综艺"的精彩内容,却失望而归。李诞的表现则被指空洞无物,引发观众不满。

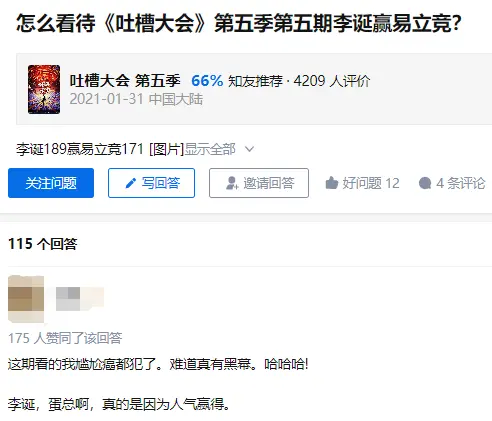

作为李诞的员工杨笠以及好友杨天真、傅首尔的共同见证者,易立竞在节目现场展现出独特的采访风格。当李诞面临观众争议时,她始终以专业记者的视角保持理性态度,既不盲目迎合也不过度功利。在壹心经纪公司的四位MC中,唯有她能够维持适度的疏离感,用严谨的态度进行深度访谈,这种职业操守使其在业界获得广泛认可。

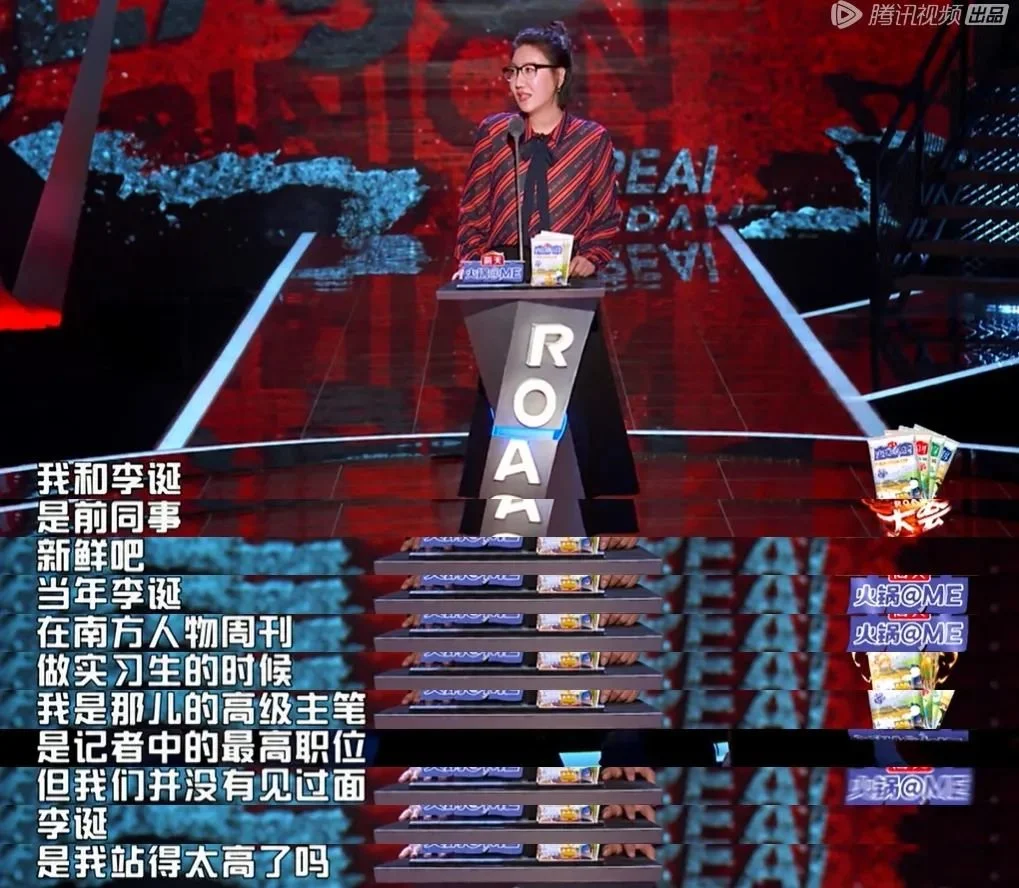

李诞与易立竞的演艺之路颇具话题性。两人早年曾同属某家传统纸质媒体,作为怀揣理想主义情怀的媒体从业者,后在文化传媒领域取得显著成就。2017年《吐槽大会》第五季第五期的节目中,他们首次同台较量。尽管李诞在竞技环节中占据优势,但其犀利言辞引发的公众争议,使得这场对决成为两人职业生涯的重要分水岭。此后数年间,围绕这对昔日同门的对比讨论持续升温,形成持续发酵的舆论热点。

今天暂且不比较Gigi与李诞在业务能力上的高低,毕竟各有所长,领域优势各异。只是好奇,两位背景相似的从业者,为何在公众形象上却呈现天差地别?细想之下,李诞引发反感或许源于他惯用的回避策略。当被问及婚姻中的不适应之处,他总以模糊的表述将话题转移,例如谈及离婚时,面对「对婚姻中的什么最不舒服」的提问,他仅回应「一想到『婚姻』二字就不舒服」,却未明确指向具体原因。这种刻意模糊的表达方式,实则暴露了他缺乏坦诚的态度。更耐人寻味的是,当被追问婚姻是否仍是人生必考的科目,他以「弃考」作答,暗示已竭尽全力。然而在进一步追问「人生中最尽力之事能否包括婚姻」时,他试图否认却又陷入矛盾,最终以语无伦次的方式草草收场。这种反复回避的沟通模式,恰似在玩太极推,将本该清晰的议题转化为无限延展的猜测空间。

正如《展开说说》所揭示的那样,每个人心中都有不愿触及的角落,面对提问时的沉默并非怯懦,而是出于自我保护。然而,若频繁参与需坦诚表达的节目,却在关键时刻回避核心问题,这种反差便成为自我和观众的双输局面。这是否不就是所谓的'躺着赚钱'?当被问及人情与利益的取舍时,他轻描淡写地选择'人情',甚至'经常'以人情为由牺牲利益,若录节目的初衷是为了维系人情,那他对朋友的节目又贡献了什么?一旦要求他深入剖析,便瞬间陷入僵局,唯有尴尬的笑声和同伴之间的默契哄笑来填补空白。

图源 |《展开说说》

李诞的矛盾特质在言行间若隐若现。他惯常以"人间不值得"的感慨道出对生活的疏离感,用"丧"的姿态表达对现实的无奈,却始终在追求更充实的人生。这种看似消极的表象下,实则藏着对自我提升的执着——他读书的目的并非消遣,而是将知识转化为生活的养分,甚至能精准复述书中精华。更令人意外的是,在隔离期间他依然保持创作热情,笔耕不辍,持续打磨新书内容。

来源:《展开说说》节目,李诞在谈及人生时曾表示,即使喝着几块钱的啤酒也能感到开心,甚至可以浑浑噩噩地过一辈子。然而当被追问"什么时候才能真正无所谓"时,他却给出"要挣下几个亿"的回应。这种鲜明的对比暴露了他内心的矛盾:看似洒脱,实则对物质有着不低的追求。在节目组其他嘉宾为他圆话时,他始终回避核心问题,这种反复的自我矛盾最终让观众感到失望,甚至波及到他自己。

相较之下,易立竞展现了截然不同的采访风格。她习惯于直面问题,有时近乎较真地追问细节。当其他嘉宾还在维护李诞时,她却对杨天真干预采访流程的行为提出严肃批评。在多次尝试采访李诞未果后,她面对镜头坦言已尽力,这一举动暗示着她主动脱离了维持嘉宾形象的MC小团体,选择与节目导演组建立新的互动模式。

图源来自《展开说说》,该平台甚至直接叫停了她的发言,要求让对方自行回答。

图片来源:《展开说说》节目中的杨天真,作为主持人展现出独特的气场。在节目环节设置上,她始终将深度采访作为核心,展现出超越同台嘉宾的专业度。当其他嘉宾在谈笑风生中放松姿态时,她始终保持着端坐的严谨态度,以采访者的专业素养主导对话走势。

图源|《展开说说》 正如节目所展现的,真诚的力量在这里尤为突出。或许这背后另有隐情,毕竟节目存在剧本设计的可能性。但杨天真确实有捧人之道,为了凸显易立竞的个性不惜扮演反派角色,这种反差感反而彰显了她的专业素养。值得注意的是,易立竞的耿直并非局限于节目表现,杨天真更多是在放大这一特质,而她的高人气终究源于个人魅力。节目中呈现的易立竞比李诞更显亲和力,也更自在从容。然而这种状态恰恰与世俗定义的成功形成鲜明对比——从社会评价体系来看,李诞显然比易立竞更具"成功"标签。易立竞曾分享过,当年李诞作为实习生初入职场时,她已是高级主笔,这种时间线的对比更凸显出两人截然不同的发展轨迹。

图源 |《吐槽大会》当下,李诞已从昔日的无名之辈蜕变为商业领域的重要人物。他不仅催生了新型行业生态,更构建起庞大的脱口秀商业体系,成为文化圈层中极具影响力的标志性人物。相较之下,易立竞虽以锐利的采访风格近年来多次引发关注,也留下了一些具有代表性的对话案例,但其在传统访谈类节目主持领域仍未建立起权威地位。值得注意的是,其主持的《立场》栏目曾提出"作为记者需与受访者具备相应的情感温度"的采访理念,强调主持人应通过建立信任实现深度对话。然而,现实中受访者为何要向你敞开心扉?往往需要基于已有的熟悉度与信任感,或被主持人独特的人格魅力吸引,方能逐步拉近彼此距离。而易立竞则以直球质问和犀利观点著称,其问题往往缺乏包装,甚至带有强烈的引导性。

图源 |《吐槽大会》这类具有攻击性或诱导性的提问方式,往往能让表面光鲜的艺人引发观众的情绪共鸣。当问题触及艺人不愿被曝光的隐私或矛盾点时,观众会通过跟随提问获取心理快感,进而使提问者获得关注与传播。然而对艺人而言,这种高强度追问极易激活其本能的自我保护机制,导致无法进行深度交流。例如在谈及不愿走红的万茜时,易立竞以"不参加综艺为何还参与《舞动奇迹》"为切入点,并特别强调"两次"的频率,迫使万茜露出明显的不悦神色。即便想要理性解释,她也只是仓促说出"那是十年前的节目",这种被迫的回应反而凸显了提问方式对艺人造成的压力。

在《定义》节目后续采访中,万茜情绪外露的表现引发热议,她似乎在某种程度上对访谈内容进行了回应。关于"红"的定义,不同人或许有不同解读。有人认为红是名利场的巅峰,也有人将其视为艺术追求的极致,而更多人则可能将红视为持续获得观众认可与喜爱的证明。这种多维度的理解,或许正是娱乐圈中"红"字承载的复杂含义。

图源 |《定义》她的提问方式看似果敢,实则缺乏策略性。尽管如此,我并未完全否定其采访方式——对于某些性格外放的明星而言,直击痛点的提问确实可能撬开他们精心构建的形象壁垒,为观众呈现一些隐藏的细节。但这种手段的适用场景极其有限。唯有面对情绪极端化的艺人,如被刺激后如河豚般膨胀的类型,才能通过对抗式提问获得100%的真实反馈。而针对多数理性应对的受访者,此类直接攻击往往仅能获取不到10%的有效信息。在对抗性较强的采访中,受访者往往倾向于自我设防,采访内容随之陷入停滞。更值得警惕的是,娱乐圈中的从业者普遍具备极强的自保意识,使得这种攻击性策略的成效更显微弱。因此,真正有价值的信息获取,仍需依赖信任关系的建立,等待对方主动袒露心声。易立竞的采访风格因此显得尤为冒险,也难以复制。常规主持多以拉近距离为目标,而她却在开场便制造疏离感。更值得注意的是,她的问题常被质疑存在模式化倾向。在采访过程中,往往遵循固定套路:首先直指核心痛点,继而以"这是自我安慰吗?"作为后续追问。

宁静的提问方式仍停留在引发情绪波动、试探对方心理防线的浅层层面,内容缺乏深度且带有明显的投机色彩,往往难以触及实质话题。相比之下,资深深度访谈记者更擅长在敏感议题上精准把控措辞。例如面对被舆论质疑'扮嫩'的刘晓庆,杨澜采用'岁月对你来说意味着什么?'这样的开放式提问,既避免直接戳破对方的痛点,又给予受访者充分的情感空间,这种温和而富有智慧的对话方式往往能促成更真诚的交流。

许知远的采访智慧则体现在对受访者的真诚关注与深度思考。他在采访林志玲时,意外地询问'你学的是什么专业?'这个看似随意的问题瞬间打破了对方长期被局限于外貌评价的刻板印象,让习惯性被贴上'无脑花瓶'标签的志玲姐姐展现出对知识文化的热情。然而这种真诚也带来一定的局限性,当面对完全陌生的领域时,例如木村拓哉的采访,便会出现理解偏差,形成鸡同鸭讲的尴尬局面。

在深度访谈节目《十三邀》中,面对具有争议性的艺人,采访者更应注重给予其充分表达空间,而非通过尖锐提问压制对方的回应。这种做法往往使节目呈现出带有戏谑色彩的娱乐化倾向。尽管难以判断易立竞的采访动机是否具有功利性,但从实际效果来看,其访谈内容确实具有强烈的娱乐吸引力,观众常能目睹明星在镜头前的情绪失控。然而,这种风格也引发公众对其专业性的质疑,导致其口碑出现明显分化。

对比易立竞与李诞的采访状态呈现截然不同的现象:前者虽面临事业瓶颈却展现出从容稳定的访谈表现,而后者在事业上升期反而呈现出明显的心理落差。这种反差或许源于李诞内在的深刻转变。当前的李诞展现出高度的自我调适能力,始终在迎合观众期待。他曾劝导许知远,强调自己专注于研究大众心理,建议避免触及敏感话题。在语言细节上,他尤为注重表述方式,例如强调对年长男性的称呼应避免使用"女人",而选择"女孩"以减少油腻感的表达。

李诞的这种表现方式体现了其对流行趋势的敏锐洞察力。他善于将自身的形象塑造为"丧文化"的代表,通过示弱和强调无所谓的态度建立与观众的情感共鸣。这种策略性的自我包装,使其在公众视野中呈现出独特的生存状态。

图源 |《十三邀》正如前文所提及,他暗中全力以赴,却刻意营造出一种庸懒颓废的表象。这种自我呈现的方式,更多是精准捕捉流量密码,以博取大众好感而非深度认知。毕竟,这早已不是真实的自我。后来,他甚至不再通过表达来传递个人主张,正如他坦言,自身的特质已不再重要。许知远追问:若不表达自我,那么在表达时,究竟是在诉说谁的故事?李诞一时语塞,随即自我贬低地宣称‘甘于浅薄’。他关注大众,源于对艺人身份的依赖以获取利益,却始终缺乏真正的同理心。

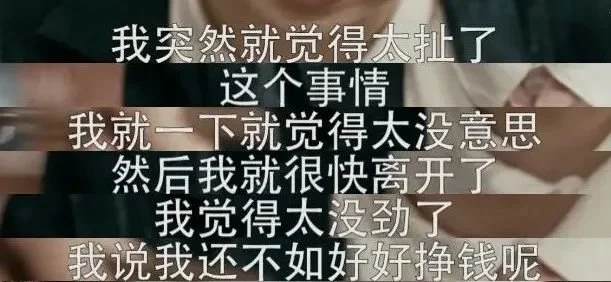

图源 |《十三邀》节目中,李诞初入媒体行业时并非如此。彼时他怀揣着炽热的理想情怀,历经波折才进入这个领域,初衷是渴望为社会发声。然而在现实中,当他在拥挤的火车站里为春运抢购车票时,两位拥有关系资源的同事却早已通过熟人渠道为彼此预留了座位。这个微小的对比让李诞深刻体会到了社会的现实与油腻——他开始意识到,曾经执着的苍生情怀已被现实的利害关系取代,最终选择将目光转向个人利益的追求。

颠覆性的转变往往源于刹那之间的决断,思想的突破与重构在 blink 的瞬间便能撼动整个格局。

易立竞以敏锐的观察力著称,她对受访者的好奇心往往凌驾于对他人本身的关注之上。而李诞则恰好相反,更倾向于关注外界与他人的动态。在采访周杰的那期节目中,这种差异被充分展现——周杰展现出高度自洽的三观与坚定的气场,使易立竞未能发现其逻辑漏洞,也未将其逼入情绪失控的境地。相反,她频频遭遇周杰的气场压制,甚至被反将一军,陷入思维交锋。例如,她在采访中曾以套路性提问试探周杰:"这是自我安慰吗?"而周杰则举止从容,淡定回应:"我还用自我安慰?你都说了我内心强大还用自我安慰?"

如《立场》所示,易立竞惯用的策略是先引导受访者发表观点,再以其自身论点进行反制。周杰察觉后,巧妙地将这一策略反向运用,令易立竞陷入被动。在那次采访中,周杰通过闭环式回应成功证明了自己对大众评价的淡然态度,但易立竞在结尾仍以旁白形式对周杰做出预设立场:「我的感受是,他仍需被认同。」周杰虽成功自证清白,却无法摆脱易立竞预设的偏见——无论是否参与,结果都殊途同归。这让我深刻感受到,易立竞的采访始终源于个人初心,而非迎合大众需求。她不愿以客观视角审视他人,也无需接受外界的客观评判,始终秉持我行我素的态度。因此,她从未如李诞般因外界舆论而改变自我。她将朋友圈视作可随时更换的衣物,若长期闲置便毫不留情地「处理掉」,这种将人际关系比作衣物、无需顾及人情世故的态度,已臻于炉火纯青之境。

图片来源:《展开说说》因此,即便易立竞未能达到同等高度,她始终保持着与世界的疏离感。纵使外界风云变幻,她仍能维持内心的自洽,那份内在的秩序始终完整无缺。相较之下,李诞则显得更为脆弱,在与现实世界的碰撞中经历失望后,便彻底陷入了自我颠覆。他选择完全沉溺于世俗价值,虽取得了世俗意义上的成功,却也在某种程度上坠入了虚无。因为他将导致所有困惑的根源——自我——剥离殆尽。当一切皆无意义时,对任何事物都失去了激情。"我认为所有都是无意义的",这种观点让对话逐渐失去趣味,愈发显得索然无味。

李诞惯于将锋芒内敛于温润之中。这种策略使他始终未曾暴露任何破绽,却也令所有话语如同石沉大海,存在仿佛从未发生。观众的不满情绪本就难以避免,而当抵触情绪升级时,他试图以坦诚的姿态证明自我,却陷入更深的矛盾漩涡。最终在反复自我解构中坠入无解的困局。

他早已展现出对公众口味的敏锐把握与精准迎合,每当有节目传出他即将参与录制的消息,不少观众却明确表示反对。

将女性称为女孩以避免油腻感,这种刻意的修饰反而暴露了迎合的痕迹。李诞作为清醒者,或许早已意识到过度讨好终将失去真诚。他选择在讨好与保持自我之间寻找平衡,却逐渐陷入矛盾的泥沼——既无法抵御世俗的诱惑,又不敢彻底对抗主流。这种中间状态的妥协,让他的事业陷入停滞的漩涡。但需知,这并非否定李诞的能力,也不意味着易立竞的高明。核心在于个体如何面对外界的规训,选择迎合的边界究竟何在。二者如同两种对照样本:前者因过度投入而迷失初心,后者则始终保持着清醒的距离。前者以讨好开场,后者以克制取胜。这种差异对所有曾与社会规则博弈的人来说,皆是现实的镜鉴。如何拿捏与世界的相处尺度,恰似一场关于自我的情感谈判。最终的得失,取决于你是更愿顺从外界的期待,还是坚守内心的准则。从这个角度看,那个看似疏离的李诞,或许曾以最深沉的方式爱着这个世界。

最新资讯

- • 《银河写手》:进击的小人物 -

- • 李立群谈电影《黑金》“侯部长”:向华胜钦点,只拍了7天 -

- • 《流浪地球2》众筹商品引争议 导演郭帆喊话制作方 -

- • 清明档新片预售票房破亿 宫崎骏电影票房断层领跑 -

- • 《溯洄》和韩国合作又终止的样子,将内娱急功近利表现得淋漓尽致 -

- • 阿基·考里斯马基执导《枯叶》将引进,曾获戛纳电影节评审团奖 -

- • 宋慧乔和韩素希有戏?历代级浪漫官宣新剧,网友:年下不叫姐! -

- • 明档《草木人间》营销过头?包贝尔新片恐口碑垫底 -

- • 微短剧《天官归来》开机仪式盛大举行,“影视 ”创新传承非遗文化 -

- • 晗晗qvq发马赛克照片 被扒盗用王子异毛晓彤剧照 -

- • 《小丑2》首曝海报 华金·菲尼克斯热舞Lady GaGa -

- • 42岁宋智孝现身机场出国 中长发造型回春状态佳 -

- • Angelbaby杨颖与好友聚会被拍 第二天一早素颜出工 -

- • 奚梦瑶独自现身医院 穿黑色宽松卫衣状态轻松 -

- • 蔡琳离婚后带娃出席时装周 儿子神似父亲高梓淇 -

- • 《黄雀在后!》曝“情与法”特辑 聚焦未成年犯罪 -

- • 龚俊名誉维权案进展说明 呼吁网友远离"按键伤人" -

- • 2024清明档新片总票房破1亿 宫崎骏新片断层领先 -

- • 白敬亭上海街头被偶遇 穿搭时尚走路带风超有范 -

- • 虞书欣复古摩登造型大片释出 身材曼妙一抹红唇十分吸睛 -