资讯分类

消失四年,十八禁,年度前三 -

来源:爱看影院iktv8人气:698更新:2025-09-17 10:12:08

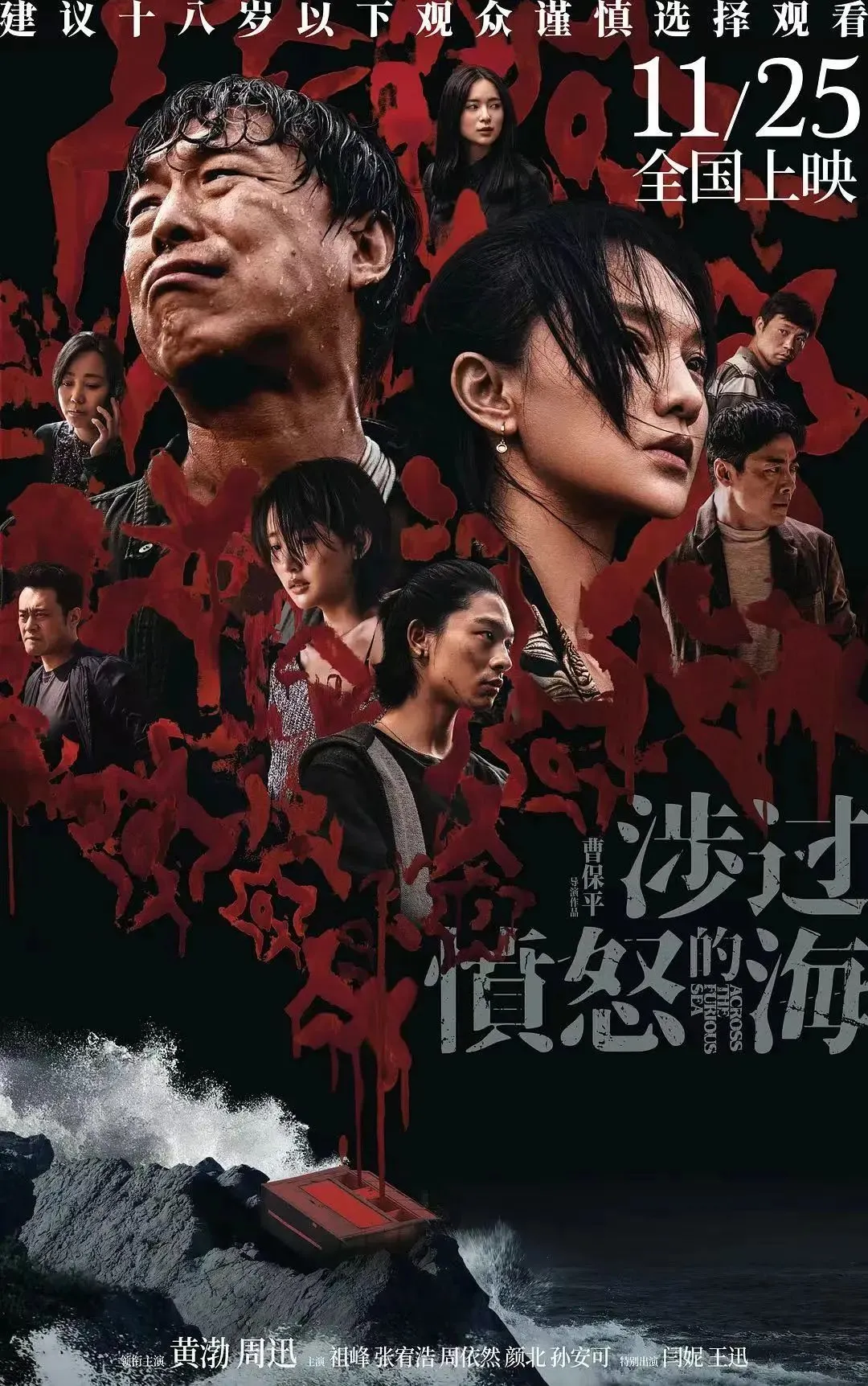

今晚,一部沉寂四年终重新与观众见面的影片《涉过愤怒的海》正式回归大银幕。该片由著名导演曹保平执导,张磊、李易峰等实力派演员联袂主演,自首映以来便引发广泛关注。影片以独特的叙事视角和深刻的社会议题探讨,成为影迷们热议的话题。此次重映不仅让老观众重温经典,也为新观众带来全新的观影体验,其艺术价值与现实意义再次被置于聚光灯下。

观众对本片的期待主要源于首支定档预告片。预告中清晰呈现了核心叙事:女儿遇害,悲痛的父亲踏上复仇之路,而凶手的母亲则暗中庇护其子。预告所展现的血腥场面与视觉奇观,正是片名中“建议十八岁以下观众谨慎选择观看”的直观注解。如今正片上映,预告中铺陈的情节与冲击力在影片中得以完整呈现,暴力元素与戏剧张力延续了预告的强烈风格,令观众直面原版的震撼体验。

然而,与我们的预期不同的是,这一切不过是对故事真相的隐喻。预告片刻意保留的谜题,实则是导演为观众编织的视觉迷宫。真正的主线并非愤怒本身,而是被精心掩藏的深海暗流。当片尾画面渐暗时,一个极具冲击力的镜头悄然浮现:画面中,一位女子踏浪而行,肩头扛着跨越海洋的船帆,而她头顶的灯塔塔尖,悬着一个模糊的身影。

影片中,吊塔上的男人是父亲角色,由黄渤饰演的金陨石,象征着故事中的复仇者。而下方的血案受害者则是他的女儿,成为复仇动机的核心。这一幕构成了现实主义叙事中唯一超现实的场景,画面呈现为女儿的梦境,暗含与复仇交织的另一种死亡方式。片名《涉过愤怒的海》揭示了这一真相。谜底始终悬于片名之上——没有明确主语的提问"谁涉过愤怒的海?"构成了电影的核心悬念,观众往往不自觉地将愤怒的父亲视为答案,却未察觉其身份的隐秘性。

愤怒这一情绪在影片中被刻意淡化,其本质更像是一种叙事策略。创作者始终以克制的视角审视着角色们不断升级的愤怒浪潮,这种冷静的观察让观众得以穿透表象,窥见更深层的人性图景。当我们将焦点从愤怒本身移开,转向那些在愤怒之后浮现的隐秘真相,便能真正理解影片想要传达的核心命题。真正的焦点并非愤怒本身,而是愤怒浪潮消退后所映照出的另一面——那些被压抑的情感、扭曲的价值观以及最终自我吞噬的宿命。

李烈在静听老金讲述李苗苗童年往事时,体内的怒意如幽暗的潮水涌动。他抄起铁器追打老金,意图以最残酷的方式使其噤声,却在混乱中意外伤及自身。李苗苗与金丽娜的愤怒被赋予更深层的隐晦表达,其性格的极端性体现在对疼痛的执着追求中。他们始终渴望在侵入或被侵入的处境里寻找存在感,李苗苗将怒火化作对外界的施为——将鞭炮置于青蛙口中,诱导妹妹从跳床坠落,精心挑选带有讽刺意味的礼物,甚至将友人烧成焦炭或向父亲属下开枪。而金丽娜则将隐忍的怒火转化为更具破坏性的行为,最终在反复的伤害与被伤害中,彻底失去与亲人的羁绊。这种对生命的漠视,使得他们既成为施害者,也沦为受害者。

金丽娜的愤怒具有强烈的内向性,她倾向于通过自我伤害来释放情绪。这种情感在她的爱情观中尤为显著,她难以接受便利店店长那种平淡而普通的爱,转而痴迷于李苗苗那句"不喜欢你的鞋子,因为它会带走过你"并果断丢弃自己的鞋子,这种极端的爱意。为此她甘愿放弃自我,甚至不惜以身体为代价,最终走向自我毁灭的境地。

文章直接揭示了愤怒的徒劳,这种徒劳深刻映射出一种深层的绝望。特别是老金所选择的复仇路径,成为揭示社会性绝望的隐喻。通过对比不同社会阶层家庭面对相同悲剧时截然不同的应对方式,凸显出阶级差异带来的根本性矛盾。老金采取了自毁性且手段粗暴的复仇方式,包括闯入对方住所、对相关人员实施暴力攻击,并试图以私刑处决其认定的加害者。这一行为实质上反映了在权力结构与社会资源受限的背景下,底层民众所采取的非制度化暴力途径,以反抗不公并试图维护自身的正义感。

李苗苗的高阶父母凭借其特权地位为儿子编织了一张保护网。在凶案发生后,母亲通过秘密手段将儿子转移出境,借助人脉获取海外签证,策划其外逃路线。与此同时,他们通过世交关系与执法部门建立隐秘联系,试图在制度缝隙中为犯罪行为争取豁免。这种权力与暴力的勾连形成鲜明对照,使观众潜移默化地将同情倾向转移到老金身上。编剧通过这种叙事策略,成功瓦解了传统正义框架——当法律成为特权的帮凶,道德与法律的界限逐渐模糊。影片中老金屡遭逮捕的桥段,以及警方屡次阻挠其追查的场景,揭示了系统性失能的荒诞现实。即便在即将触及真相的临界点,天降的警察力量仍会介入打断,这种荒诞的宿命感将观众推向更深的绝望。最终,地铁追击、地下室对峙、警局冲突等场景构成的暴力循环,成为老金最后的宣泄出口。而那场因天降鱼群引发的三车相撞事件,则以超现实手法暗示了社会秩序的崩坏——当人类构建的法律体系无法提供庇护,唯有借助超自然力量才能完成对不公的反抗,这种戏剧性转折将叙事推向了极致。

影片开篇所呈现的梦境,以极具象的画面形式暗藏玄机——女儿驾船穿越怒海的意象,实则指向了早已逝去的娜娜。当观众以为片名的主语是生者,却在故事展开后发现,真正的主角竟是那位沉默离世的少女。这种叙事结构的颠覆构成了全片最核心的反转:所谓凶案,实则另有隐情。小娜身中十七刀的惨状与手机有电的细节,共同构建出一个令人窒息的谜题——她为何选择独自承受致命伤害,而不是向父亲求助?死亡的真相取代了复仇的完成度,成为贯穿全片的悬疑主线。

影片结尾通过娜娜的社交平台动态、私人日记及过往回忆,揭示了其性格形成的深层原因。在父母离异后,她被判定随父亲金陨石生活,但父亲长期陷入工作压力,始终未能给予应有的关爱与陪伴。这种持续的情感缺失使娜娜在成长过程中形成强烈的被遗弃感,成年后的她表现出严重的情感匮乏,对人际信任保持高度戒备,形成了孤僻且极端的心理状态。

影片最大的观影价值恰恰体现在此处,当观众掌握真相后回溯影片前半段的复仇叙事,会察觉编剧早已在老金与娜娜的言行中埋设了诸多伏笔。开篇娜娜初抵日本时,导游提及鲤鱼旗寓意——大者象征父辈,小者寓意子嗣,而此场景最终以大鲤鱼旗沉入水缸告终,暗示着娜娜对老金复杂的情感纠葛。更耐人寻味的是,娜娜失踪后老金对女儿情感生活的种种态度,诸如明知她与异性的亲密关系却仍要强装知情,这种刻意营造的虚伪感恰与其真实性格形成对照。当目睹女儿遗体的瞬间,老金的呕吐反应与后续不惜向女儿闺蜜及景岚展示包含性侵内容的视频,更暴露出其内心深处对真相的执着与扭曲。这种层层递进的人物塑造,使复仇主线在揭晓谜底后呈现出更具张力的解读空间。

最令人称奇的是那场酒桌戏,他口中悲痛地诉说着失去女儿的绝望,指尖却在桌面上轻叩着清酒瓶盖。当酒液缓缓倾泻时,他的手颤抖着将酒瓶凑近鼻尖深吸一口,这分明是酒鬼独有的习惯。欲要祭奠亡女却只斟出一滴酒液,任其坠地消散。那句"她是我老金的闺女,(她被杀了)这是我的笑话"更将扭曲的父爱演绎得淋漓尽致。这种将杀女杀妻视作触碰底线的朴素道德观,与为爱女复仇的正当情感有着本质区别。

老金的心理结构呈现出双重驱动:一方面是对爱与女性的执着,另一方面则是对自我身份的捍卫。后者甚至超越了前者,这种对被剥夺的"父亲"地位与权力的强烈占有欲,使得他在地下室纵火时展现出近乎疯狂的破坏冲动。当他认为找到了象征性凶手时,脸上浮现的得意笑容则暴露了某种胜利者的扭曲快感,这种暴力倾向显然已超越了单纯的复仇范畴,而是根植于对身份认同的深刻焦虑。

老金的复仇行为揭示出其动机远非纯粹的亲情驱动,实质是父权体系投射的自我幻象。故事的批判焦点由此深化,直指父权制度对个体的压迫。值得注意的是,李苗苗的父亲同样展现了另一种形式的傲慢父权——其对女儿的纵容与对儿子的苛责,源于童年时期家庭破裂及过度溺爱的教育方式。讽刺的是,这位父亲因儿子的异常发展和对女儿的潜在威胁,反而在暗中扶持金陨石,试图通过外部力量完成对自身家族的清洗,这种扭曲的父权逻辑最终导致了悲剧性的连锁反应。

两位少年在成长过程中都遭遇了不同形式的父权缺失,李苗苗父亲的过度迁就与老金父亲的自我中心,共同塑造了他们扭曲的人格。成年世界的行为塑造了他们的性格,却仍以"他们"的名义构建着虚假的正义感。无论是何方弑何方,他们实际上都是影片中李玩的双重映射,这种心理困境的必然性揭示了电影对父权叙事的深刻解构。当镜头回到预告片中女孩凝视父亲尸体的画面,那不仅是视觉冲击,更是对父权缺失下代际关系的终极隐喻——在无法抵达的亲情幻象中,愤怒化作吞噬一切的海。

最新资讯

- • 金高银方否认与孙兴慜恋情传闻:俩人见都没见过 -

- • 久违营业!王一博晒转场比耶视频酷拽帅气 -

- • 陈小纭自曝确诊新冠 叮嘱大家高烧一定要吃退烧药 -

- • 这6部电影让你陷入无限循环,瞬间秒杀智商 -

- • 于正称自己被断章取义:非得把战火集中在我身上 -

- • 被内地下架的6部高分华语电影,一部比一部可惜 -

- • 侯佩岑晒照庆祝44岁生日 对着蛋糕许愿笑容灿烂幸福满溢 -

- • 豆瓣7.6,《哥斯拉》衍生作看的很爽 -

- • 黄多多做泡芙视频曝光 穿蓝色上衣低扎马尾温婉有气质 -

- • 久违晒甜蜜!丁子高庆祝与杨千嬅结婚12周年 -

- • 简单粗暴的6部大尺度电影,好看又养眼 -

- • 玄彬升级当爸后首度亮相 蓄胡子造型变化大 -

- • 《宁安如梦》张遮母亲的死,改变了四个人的命运,谢危趁虚而入 -

- • 安陵容扮演者回应网友玩梗 提醒特殊时期注意防护 -

- • 50岁女星袁立素颜近照曝光,乘坐公交车上班被赞接地气 -

- • 又一新剧来袭,全员演技派,剧情十分烧脑,悬疑剧又有“王炸”了 -

- • 他发消息求助后,香港半个娱乐圈都来了 -

- • 《以爱为营》:比起男女主我更喜欢看这对,喻游秦时月为啥好嗑? -

- • 罗伯特·德尼罗家圣诞礼物被偷 入室盗窃者当场被捕 -

- • 无所畏惧:反转再反转!隐藏最深的人浮出水面,她才是全剧恶人 -