资讯分类

刚结婚就被迫离婚?我宣布这是本世纪最佳be美学… -

来源:爱看影院iktv8人气:77更新:2025-09-16 04:40:57

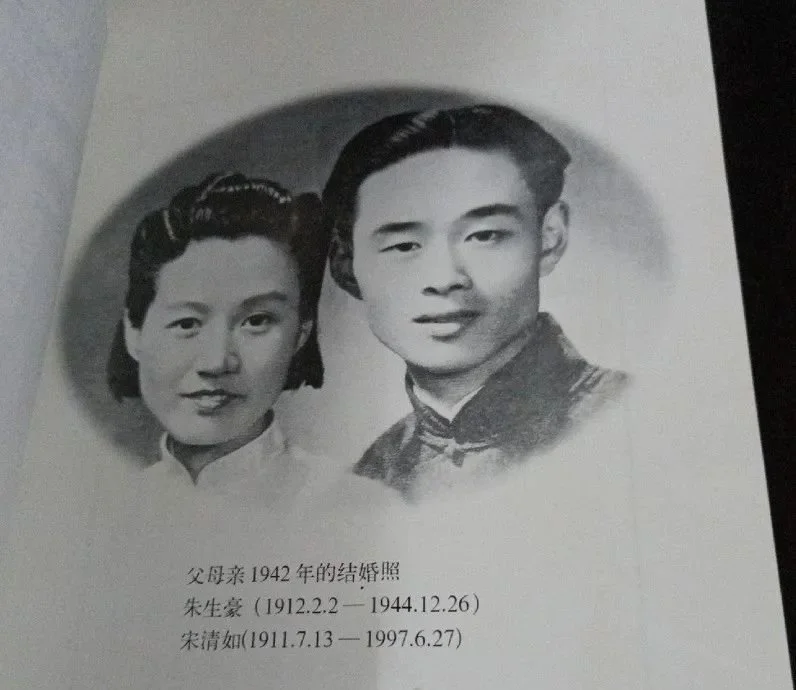

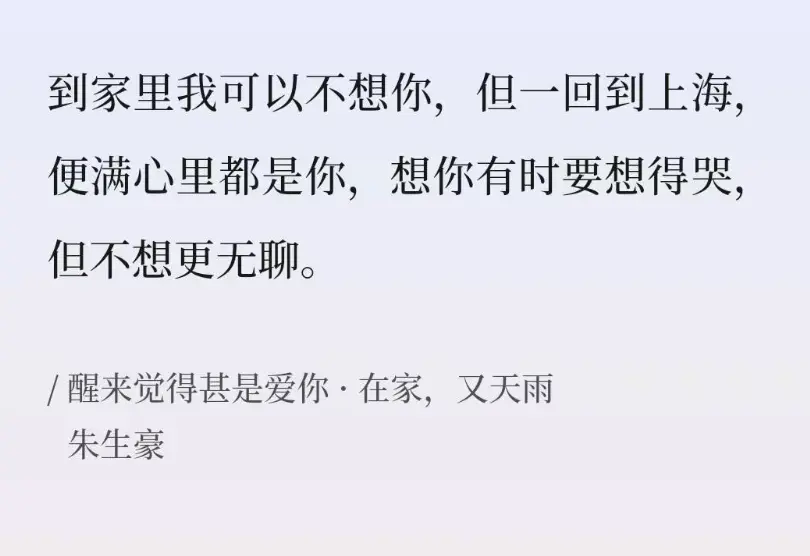

新年的钟声即将敲响,情人节也即将到来,各位小伙伴都脱单了吗?今天羊要带大家走进一段不为人知的浪漫故事,被誉为“中国BE美学天花板”的绝美爱情——朱生豪与宋清如。这对名字或许略显陌生的佳侣,却以长达十年的恋爱长跑,悄然缔造了中国近代最早的纯爱美学范本。他们的故事,藏着文字背后最动人的相守与遗憾,让人心头泛起温柔的涟漪。

中国近代文学中最早的纯爱BE美学,源自朱生豪与他的夫人宋清如之间的情感故事。朱生豪以细腻真挚的书信情诗闻名,被称作最擅长表达情感的文人之一;而宋清如则在文学创作中展现出对婚姻制度的独立思考,成为新时代女性意识的先驱者。

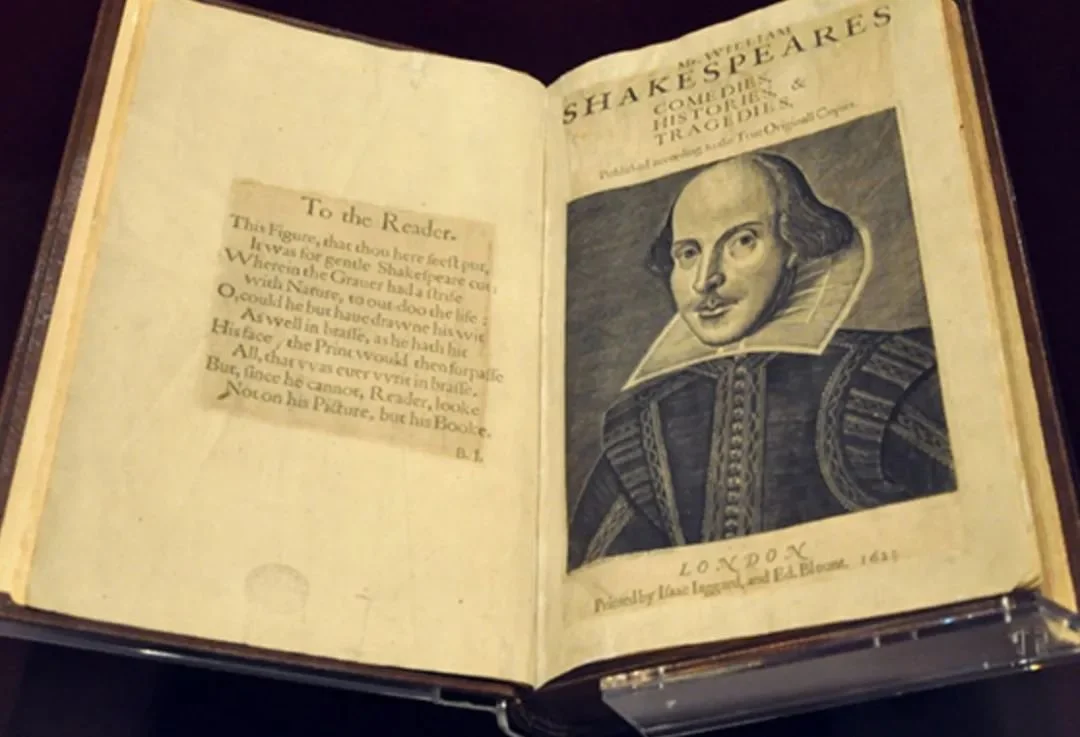

作为情书创作领域的巅峰人物,朱生豪以“不婚主义者”的标签在民国文坛引发广泛讨论。这位被誉为文学天才的翻译家,其一生的传奇成就主要体现在两个方面:一是历时数载完成的莎士比亚全剧翻译,二是与才女宋清如之间跨越生死的情书往来。他用笔墨构筑的情感世界与学术成就,共同谱写了中国现代文学史上最为动人的篇章。

朱生豪与宋清如的命运本无交集的可能。朱生豪自幼丧父失母,寄居于亲友家中成长;而宋清如则诞生于家境优渥的书香门第。两人的人生轨迹在命运的安排下却意外交汇,始于之江大学的诗社活动,这段因文学结缘的邂逅成为他们生命中不可逆转的篇章。

朱生豪自幼经历坎坷,性格逐渐变得沉默寡言,唯有读书能予其慰藉。少年时期正值情感波动的阶段,无法言说的心事便化作诗行。17岁凭借卓越的语言天赋被录取进入之江大学,这所汇聚权贵子弟的学府中,他因诗文出众而备受瞩目,其才华甚至超越了奖学金带来的光环。

朱生豪自幼便展露出惊人的文学天赋,成为之江诗社中备受瞩目的少年才俊。社长夏承焘曾评价这位年仅二十的社员:"他沉默如处女,极少言语。精通英文,之江大学办学数十年间,恐怕难寻如此难得的英才。"然而,即便在诗词创作中展现炽热的情感,朱生豪的性子始终保持着疏离与冷静。早年丧父的痛苦经历使他习惯性地疏远人群,幼时不爱言笑、不喜嬉闹的性格,让他在青春最绚烂的年华里过着近乎孤寂的生活。直到遇见宋清如,这位才女的出现如同春风拂面,悄然改变了他沉静如水的人生轨迹。

宋清如踏入之江大学的大门,是她主动争取的一次难得契机。尽管出身于家境优渥的家庭,接受了新式教育的熏陶,但家族观念却极为保守。在中学毕业之际,家人已为她安排了婚事,她却以宁死不从的姿态坚决拒绝。或许是目睹了那个时代无数旧式婚姻带来的悲剧,她坚信"婚姻是女人的坟墓"。在坚定的信念支撑下,她毅然决然地放弃全部嫁妆,选择追随求知的渴望走进之江大学的校园。

她以出众的外貌、过人的智慧和不随波逐流的个性在大学课堂上引发争议。当众质疑女性追求华美装扮是一种自我贬低时,她直言:对我而言,她是宋清如,而对我之外的人,我依然是那个真实的自己。虽看似激进,却也源于时代局限。

与朱生豪同样钟情于诗歌创作的宋清如,在踏入之江诗社的那一刻便遭遇了意料之外的冷遇。尽管身处新式学堂,但诗社内部仍以传统旧诗为主流,宋清如引以为傲的新诗体裁在众人眼中显得过于 simplistic 且不够成熟。面对诗社成员普遍对其作品嗤之以鼻的氛围,唯有朱生豪在阅读后展露会心一笑。三天后,朱生豪主动致信宋清如,坦言诗社同仁多擅长古体诗,对新诗的审美尚不成熟,并恳请她勿因此事介意。这位平日里清冷寡言的才子,首次主动向他人示好,更在信中附上几首自创的新诗,诚挚邀请宋清如给予批评指正。

宋清如对朱生豪的印象颇为正面。尽管世人多认为他性格清冷,但她初见时却感受到截然不同的特质——瘦削挺拔的身姿、清白如纸的面容、温文尔雅的气质与天真烂漫的性情交织,恰似春日里含苞待放的花朵,令人不由自主地生出亲近之感。这段充满温度的初遇,最终促成了他们持续九年的书信往来。

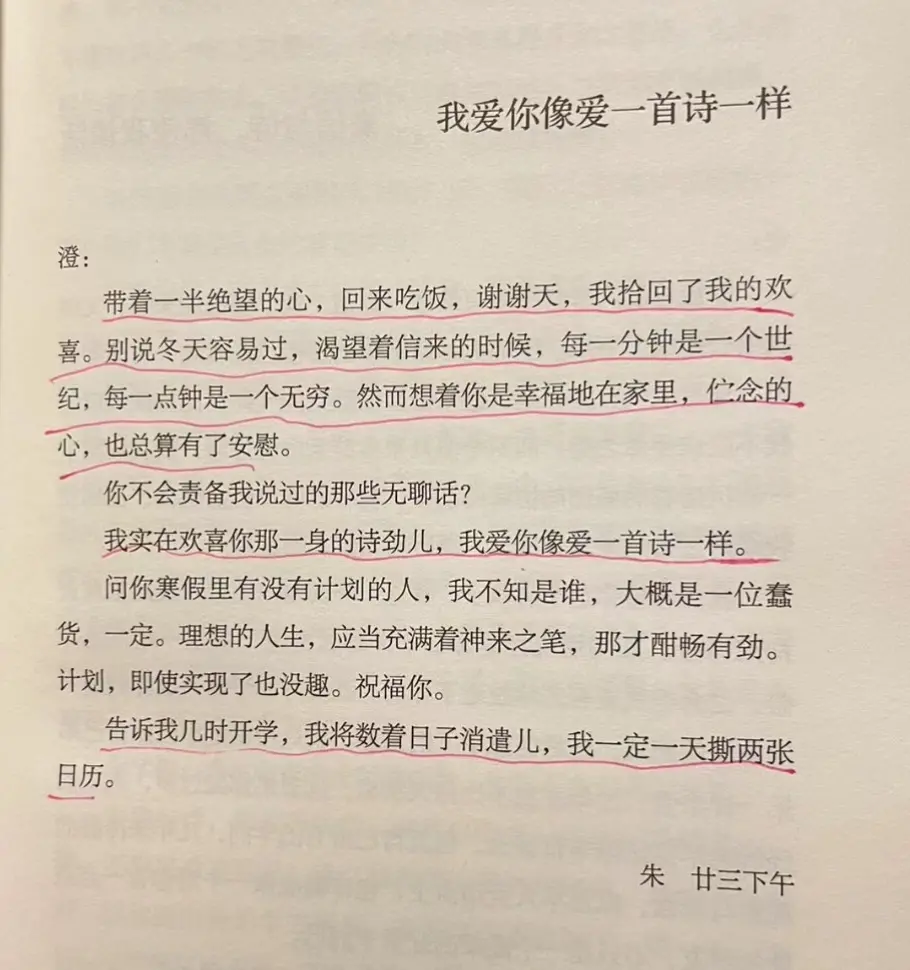

二人最初以诗词为媒介,通过书信往来互相探讨,志趣相投的默契让文字成为连接心灵的桥梁。随着情愫渐深,朱生豪开始在信笺中流露炽热心意,他毫不吝啬地表达对宋清如的倾慕,在信件落款处创造性地署上数十种别称——朱朱、吃笔者、你脚下的蚂蚁、黄天霸、饿鬼、弟弟、综合牛津词典等。二十岁的朱生豪宛如初入情窦的少年般天真而中二,面对心上人时完全褪去了平日清冷孤傲的面具,直言不讳地写下:"我实在喜欢你那一身诗劲儿,我爱你,像爱一首诗一样。"更曾天真地许诺:"告诉我几时开学,我一定一天撕两张日历。"

朱生豪写给宋清如的情书穿越时光至今,依然能感受到浓浓的恋爱气息。彼时的他尚显矜持,曾写道:"若世间只剩我们二人,我定要将你戏弄得哭笑不得。"又说:"愿你早日遇见爱人,让其对你如我对你一般肆意玩笑。"更直言:"我渴望与你争执,也渴望将你拥入怀中。"最后还自嘲:"我本性顽劣,但作为你的挚友,正竭力修炼成一个称职的好人。"

朱生豪逐渐难以抑制对宋清如的心动,提笔便倾泻情思。"我想写诗,写雨,写夜的相思,写你,写不出。"他将自己的爱意化作文字:"愿在竹亭观雨,听溪畔虫鸣,看蝶舞花间,蜘蛛织网,水波荡漾,舟影轻摇,云卷云舒,瀑布轰鸣,而最想看见的是宋清如安然入梦的模样。"反复的"好"字在文中流淌:"愿你好,好,好,好,好。"更深情的告白如晨曦初现:"醒来觉得甚是爱你。"而这份炽热感情更催生出一个独特的身份标签——"自诩为宋清如的唯一信仰者"。

然而面对这些求婚后,宋清如始终保持着理性态度。出身于旧式大家族的她,对婚姻有着天然的警惕。在目睹过太多旧式家庭中女性的悲剧后,又经历过被男方家庭长期纠缠的往事,她对束缚的厌恶如同对雨天里渺小的蚂蚁般深恶痛绝。因此当她婉拒时,话语自然而坚定——"朱先生,请你莫怪我,我,实在无法接受这门亲事。"

宋清如始终保持着清醒的判断,她深知朱生豪内心的情感波动,却始终选择沉默以对。唯有在那次特殊的回应中,她用简短而锋利的文字划破了两人之间微妙的平衡。朱生豪读罢信笺,果然勃然大怒,年轻气盛的他随即在回信中直言:"你不懂写信的分寸,竟把'请你莫怪我,我不肯嫁你'这样的句子放在开头?若这封信偶然被旁人窥见,第一句便是这般直白,我岂不难堪?"

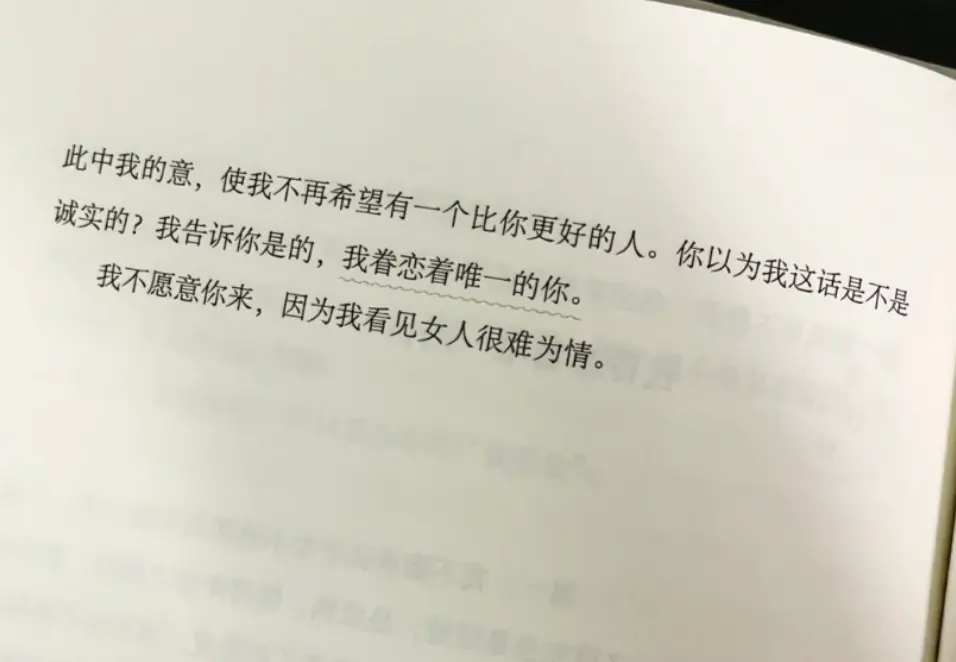

朱生豪始终以包容之心对待宋清如的选择,他深知对方对婚姻持保留态度,因此从未试图强迫她接受自己的情感。他坦然将这份心意化作纯粹的陪伴与守候——“我并不要你也爱我,一切都出于自愿。”“曾经我最大的愿望是成为你的好友,如今却希望这份情谊能跨越生死,感谢你让我有机会等待。”“或许你未曾察觉,与你相处时的我比与他人相伴时更为鲜活,那个与世隔绝的灵魂,唯有你能唤醒内心的共鸣。”

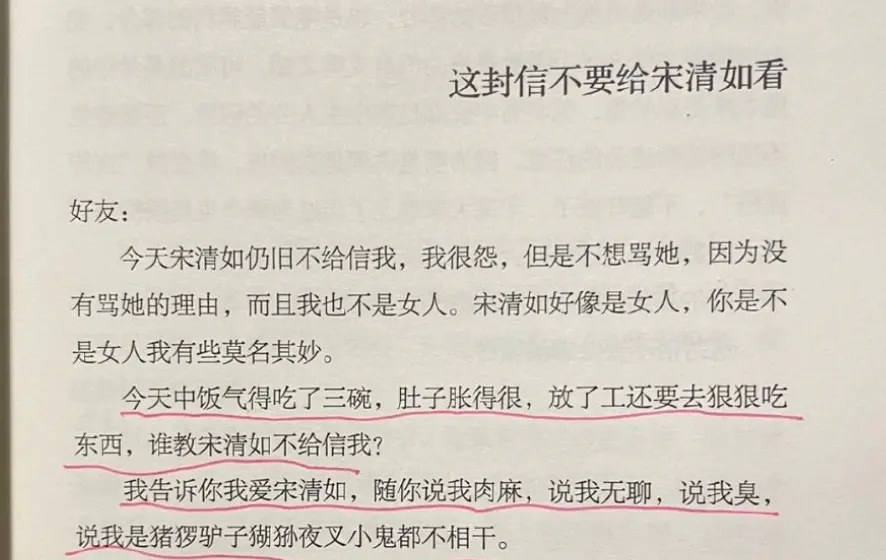

纵使明晓结局,他又岂能忍住情感的涌动?面对宋清如渐行渐远的态度,他竟以这般俏皮的方式表达心绪——‘阿姐:不许你再叫我先生,否则我要从字典中查出世界上最肉麻的称呼来称呼你。特此警告。’而当宋清如的回信迟迟未至,他亦会故作气恼地写道:‘今天中午气得吃了三碗,肚子胀得很,放了工还要去狠狠吃东西,谁教宋清如不给信我?’

1933年盛夏,朱生豪完成大学学业后踏上前往上海的旅程。临行前,他将亲手创作的《鹧鸪天》赠予宋清如,诗中写道:“招落月,唤停云,秋水明澈如女儿之身,不须耳鬓常厮伴,一笑低头意已倾。”

BE美学的雏形初现于1944年的上海,那个被称为"新世界"的都市既弥漫着繁杂喧嚣的市井气息,又交织着底层民众的苦难挣扎。三十年代的全球局势动荡不安,中国正经历深刻的社会变革,正值青春年华的朱生豪对那个扭曲的时代充满愤懑。他在写给宋清如的信中首次突破单纯的情愫倾诉,用"胜利者的狞笑与被压迫者的悲鸣"这样的意象,揭示出时代裂变下的众生相。

时任《世界书局》英语编辑的朱生豪始终秉持着对文字的敬畏,却终究无法逃离这看似繁荣实则沉闷的现实。他曾在心中描绘过成年后的世界,期盼人们能为理想而活,然而现实却让他目不忍视——众生在苟延残喘中消耗着生命,他的激情在日复一日的琐碎中逐渐被消磨。面对这样的困境,他只能将满腹愁绪寄托给宋清如,苦涩地诉说着——"我寂寞,我悲哀,我再也没有诗了。"

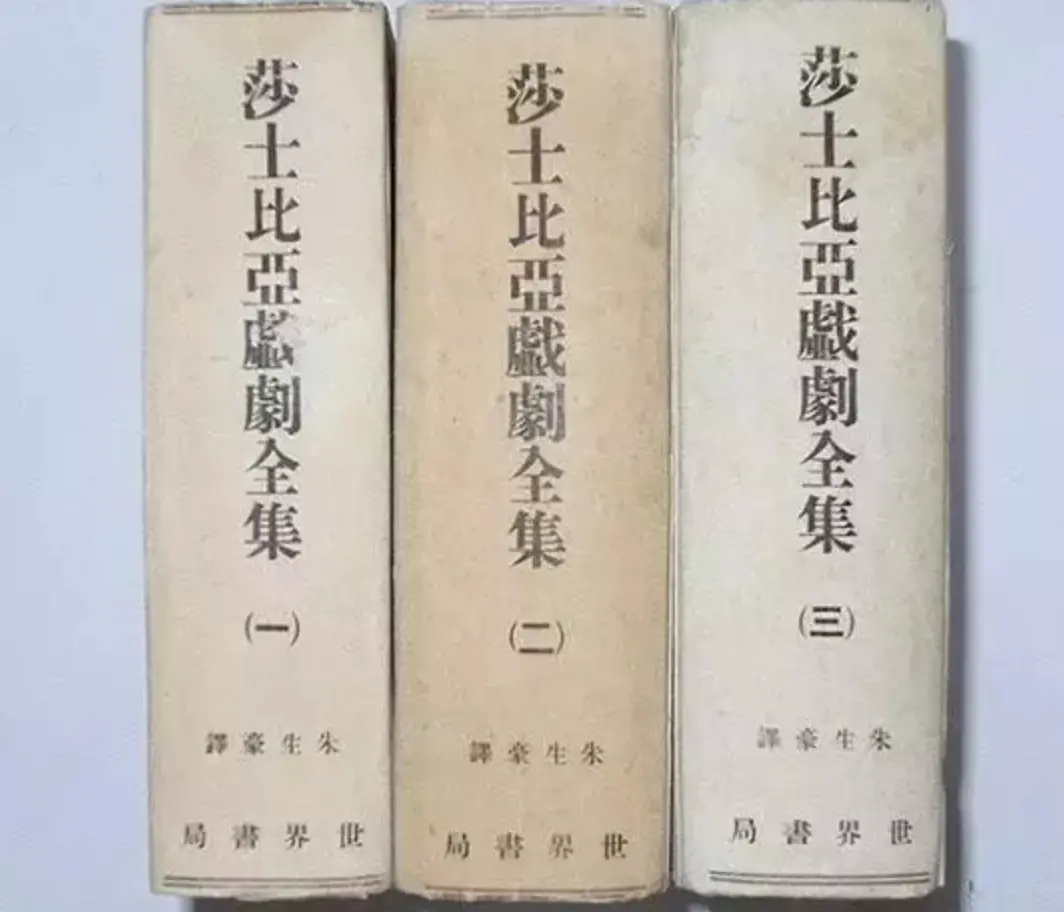

1935年成为朱生豪人生的重要节点。彼时他毅然决然地踏上了翻译莎士比亚的征程,这一决定源于一位日本友人的直言:中国缺乏文化底蕴,连完整的莎士比亚全集都未曾拥有。年少的朱生豪被这番话语激发出强烈责任感,选择以笔墨为武器参与救国运动。在那个特殊年代,有人以武力救国,有人则以文字启蒙,朱生豪将翻译工作视为双重使命——既是对文学理想的追求,也将此译作视为献给宋清如的礼物。

现实的困境未能令朱生豪心灰意冷,他对宋清如的挚爱反而在思念中愈发浓烈——"此地万物皆黯淡无光,风、雨、烈日乃至众生皆令人作呕,唯独你,宛如澄澈苍穹般令人心驰神往。" "不必忧心岁月流逝,待你年迈时仍会是令人怜爱的模样,我只知爱你,其余皆可置之不理。" "为何迟迟未见你音讯?莫非因我言语令你心生芥蒂?我曾说过的所有话都是虚妄,你切莫相信。" "我从未怨恨你,只是因思念而煎熬,因爱你而痛苦。"

朱生豪对宋清如的深情难以言喻。在宋清如就读大学的三年间,他总能挤出时间回到她的身边,因为他说:“每天每天你让别人看见你,我却看不见你,这是全然没有理由的。”“我永远且完全属于你。”“我因思念你而憔悴。”

无论从事何种事务,朱生豪总会邀请宋清如共同参与。在翻译莎士比亚作品的过程中,朱生豪曾托付宋清如抄写副本。不久后,宋清如在回信中郑重回应了他对自己的感情,并陪同他回到故乡拜访亲友。然而,那个时代并未给予任何人持久的幸福。1937年,日军入侵上海,宋书豪的翻译手稿被全部销毁。战火与硝烟将时光拖入漫长无边的深渊,人们在慌乱与迷茫中无所适从,朱生豪无法挽救被焚毁的手稿,亦无法维系那支离破碎的情缘。

尽管痛苦持续不断,朱生豪仍坚守对莎士比亚作品的翻译事业。1938年,他着手重启翻译工作,而此时宋清如已前往重庆任教,两人虽相隔万里却成为彼此精神上的唯一寄托。次年,朱生豪转入《中美日报》担任编辑,期间创作了大量批判法西斯主义、弘扬抗日精神的时评文章。然而太平洋战争爆发后,日军强行侵入报社大楼,朱生豪在混入排字工人队伍中侥幸脱险,却痛失所有译稿与资料,连宋清如整理的两册诗集也未能幸免于难。

然而,译作屡遭焚毁是否足以撼动一个民族的自尊?1942年,宋清如与朱生豪在上海缔结良缘,这场简朴的婚礼由昔日授业恩师夏承焘挥毫题赠"才子佳人,柴米夫妻"。自此,朱生豪的事业重心转向了莎士比亚戏剧的翻译工作。

朱生豪将毕生的执着倾注于宋清如与莎士比亚的译介事业。他曾在病榻上坚持翻译,甚至说出"饭可以不吃,莎剧不可不译"的誓言。本性追求自由的宋清如为支持丈夫的译事,甘愿放弃个人生活,主动承担起照料丈夫生活起居的责任。在经济拮据时期,她还会从事零工补贴家用,这并非源于朱生豪的不尽责——两度遗失的手稿让他意识到时不我待,而身体的病痛更迫使他加快脚步。1943年,这对夫妇选择返回嘉兴定居,朱生豪宁可困守清贫,也不愿为敌伪效力,仅凭微薄稿费维持生计。彼时的他已近乎闭门不出,日日伏案翻译莎翁作品,凭借两部词典完成了莎士比亚最重要的几部悲剧译作。那年深秋,他的健康状况如秋叶般逐渐衰败,却仍强撑病体完成全部悲剧、杂剧及英国史剧的翻译,最终以31部译作的丰碑成就了与莎士比亚跨越时空的对话。

1944年初,朱生豪在病痛中坚持翻译《约翰王》《理查二世》《理查四世》等四部莎士比亚历史剧。同年四月,他完成《译者自序》的撰写并着手编纂《莎翁年谱》。尽管身体状况日益衰弱,他仍强撑病体完成了《亨利五世》第一、二幕的翻译工作。至六月,病情恶化确诊为肺结核,从此卧床不起。临终前,他留下最后一句话:“清如,我要去了。”

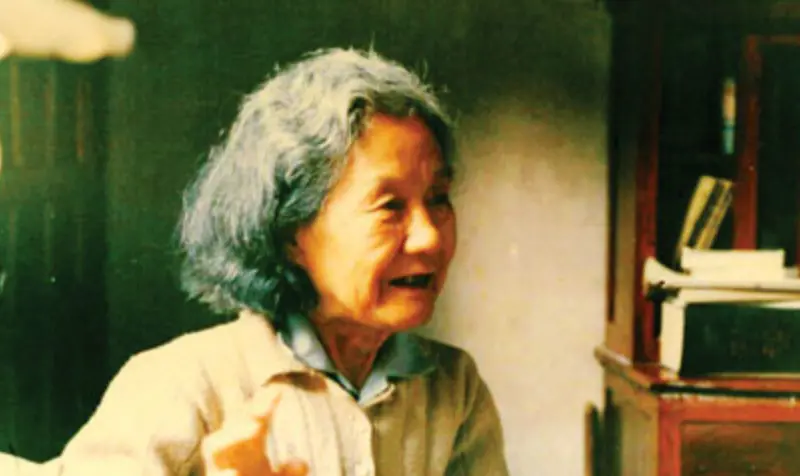

那是朱生豪三十二岁的年终。十年的别离与两年的相聚,最终却以仓促的别离画上句点。宋清如自此失去了生命中的挚爱与灵魂挚友——"你的离去夺走了我的喜怒哀乐,痛苦撕碎了我的灵魂,泪水早已被煎干。"正如他一生仅完成两件事,此后宋清如的余生也只剩下两件事:抚养他们的孩子,以及整理出版朱生豪的译作。

宋清如作为朱生豪的妻子,独自承担了其未完成的180万字莎士比亚翻译稿的全部整理与校对工作。1947年,上海世界书局正式出版《莎士比亚中文全集》,译者署名仍为朱生豪。

今日之中国早已褪去"没文化"的标签,而那位在抗日战争胜利前夕猝然离世的朱生豪,却悄然隐入历史长河。1997年宋清如离世,遵其遗愿与朱生豪合葬。五十三载光阴流转,两人终于在时光深处重逢。才子佳人、柴米夫妻的深情羁绊,贯穿于他们对理想的坚守与对家国的奉献之中。

这是一段关于中国最善于表达情感的男子与坚定的不婚主义者女子的动人故事。发生在七八十年前的往事,至今仍散发着跨越时代的浪漫光辉。尽管羊未必深谙爱情的真谛,但朱生豪与宋清如的爱,早已超越了凡俗的界限,成为文学史与情感史中永恒的注脚。

我依然是那个幸福的自己,永远都是幸福的模样。纵使相隔千里,时光流转,凡尘的苦楚又怎能撼动我内心的安宁?我的灵魂始终与你紧紧相系,从未有过片刻分离,这份永恒的羁绊让所有世俗的困顿都显得微不足道。

最新资讯

- • 《年会不能停》票房破12亿 总观影人次超3000万 -

- • 破次元壁了!《熊出没》联动《哥斯拉大战金刚2》 -

- • 《狂飙》 “钟阿四”该不该有一个改过自新的机会? -

- • 松居大悟新作《不死恋人》定档5.10 见上爱主演 -

- • 宁浩敢拍刘德华敢演 《红毯先生》的讽刺有多犀利 -

- • 刘亦菲带火大理,高启强带江门狂飙:“影旅联动”还能走多远? -

- • 妮可·基德曼再合作艾丽·范宁 出演《玛戈没钱了》 -

- • 他要是退圈,得有你们一半责任吧? -

- • 不敢相信!许光汉《鬼家人》衍生剧《正港分局》 -

- • 63分58秒!67岁周润发完赛港马10公里,2万人中排名5103位 -

- • 《企鹅人》曝路透!科林·法瑞尔身处爆炸废墟中 -

- • 赵丽颖,这次恐怕真要打败孙俪了? -

- • 电影《密室逃脱》发布定档预告片,老友重聚被困泰国诡异密室 -

- • 董洁这段,我邪恶反复看了87遍… -

- • 出轨、卖身、性上瘾,这女神豁出去了 -

- • 网友曝《狂飙》服装价格:张译手表900万,张颂文衣服才79引热议 -

- • 甜茶主演电影《旺卡》密钥延期 延长上映至3月7日 -

- • 谢楠清晨晒开工照 伸手比耶秀修长身材活力十足 -

- • 林俊杰世界巡回演唱会不忘营业 晒西雅图阳光开心出游 -

- • 格莱美奖项揭晓 《奥本海默》获最佳影视原声配乐 -