资讯分类

《南来北往》大结局,收视率为何持续爆表?有精气神的人,提气 -

来源:爱看影院iktv8人气:977更新:2025-09-16 00:23:34

2月25日,电视剧《南来北往》在爱奇艺平台上线最终篇章,正式迎来大结局。与此同时,央视八套的播出也进入收官阶段。根据中国视听大数据显示,该剧单日收视率已接近3%,而酷云实时数据显示其峰值收视率更是突破3%,持续攀升向更高目标迈进。

《南来北往》在观众口碑方面同样表现亮眼,赢得了广泛赞誉。将其称为2024年开春以来的现象级作品,毫不为过。据猫眼专业版数据显示,该剧网络热度始终稳居榜首,展现出强劲的市场号召力。作为一部开年的优秀作品,它在口碑与数据层面均取得了显著成就。

那么,为何《南来北往》能够引发如此热烈反响?若仅从表层分析,知名编剧高满堂与导演郑晓龙的联手无疑是重要原因之一。然而,这一解释显然过于浅显。深入探究该剧的核心价值后可以发现,它所传递的是一种久违的中国精神,这种精神具有振奋人心的力量,为观众带来了深层次的情感共鸣。

当《南来北往》播出过半时,我曾与观众探讨这部作品的独特之处。它虽以现代铁路为背景,却巧妙融入了武侠精神,剧中角色虽身处当代,却展现出传统武林大侠的风骨与担当。在中国文化语境中,"侠"并非单纯的武力象征,而是承载着儒家文化中安邦济世的道德追求。这种精神内涵在金庸的武侠世界中尤为突出,其作品之所以获得华人广泛共鸣,正是源于对这种文化内核的深刻诠释。乔峰、郭靖等经典人物之所以超越普通武侠形象,正是因为他们将个人命运与家国情怀紧密相连,体现了儒家思想中"修身齐家治国平天下"的宏大叙事。

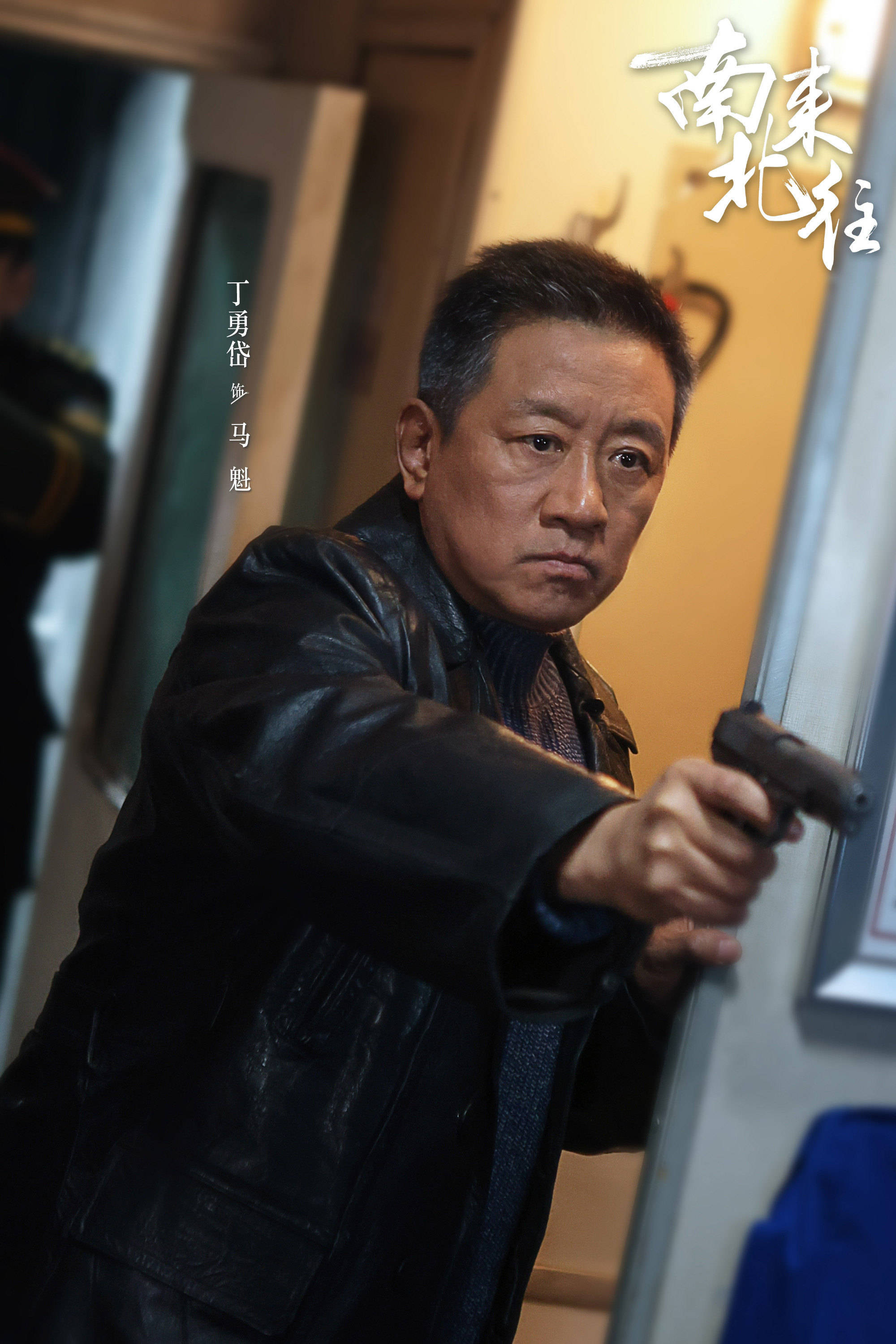

在中国儒学研究领域,余英时先生的诸多著作中曾反复探讨一个关键命题:儒家文化在历史长河中展现出显著的演进能力,尤其在明清之际,已展现出与现代文明融合的潜力。然而,当我们将目光投向当代社会时,儒家文化仍需探索其具体的实践路径——在现代文明框架下,儒者应如何通过个体行为彰显其价值?电视剧《南来北往》恰以双男主叙事提供了独特解答:剧中马魁与汪新两位角色,实质上承载着"儒侠"的文化形象。他们既体现了儒家文化中固有的道德特质,如对正义的朴素认知、对弱势群体的扶助本能、以及贯穿始终的人文关怀,又展现出侠者特有的行动精神。这种将传统伦理内核与现代人格特质相结合的表达方式,使角色既符合"行得端,做得正"的儒家行为准则,又具备当代语境下的现实意义。值得注意的是,剧中这种道德实践的具象化呈现,恰好回应了现代人普遍存在的价值迷茫——当多数人难以将自身融入传统道德体系时,儒侠角色便成为镜像般的文化参照,使观众在观剧过程中获得精神共鸣与价值认同。

马魁与汪新所展现出的侠义精神,虽未被冠以“大侠”之名,却在关键时刻彰显出非凡气度。在应对违法犯罪行为时,二人始终坚守正义底线,以果敢行动诠释“侠者”的担当,这种精神在当代社会仍具现实意义。他们的职业特性——守护铁路安全的乘警身份,恰好为侠义精神提供了现实土壤,使这种传统美德在当代语境下焕发新生。从“文侠”与“武侠”的维度来审视,高满堂与郑晓龙更多展现的是文人风骨,而马魁与汪新则以行动力践行侠义,形成鲜明对照。《南来北往》通过这两位角色,为当代观众呈现了传统文化在现实中的鲜活映照,也印证了儒家精神与侠义传统的深度融合。

《南来北往》通过其男主角身上所展现的情义担当,折射出中国传统文化中特有的精神光芒,这成为推动剧集成功的核心要素。该剧以铁路线为叙事载体,实则深度刻画了多元的人物性格图谱,而这些性格特征背后,深深植根于中华民族的历史文化基因。创作团队成功将个体命运与文化传承相联结,使作品呈现出对本土文化精神内核的深层探索。文化内涵深厚的影视作品往往能够赢得观众口碑与收视热度,正是这种精神共鸣赋予了《南来北往》独特的艺术价值。

最新资讯

- • 素人撕明星有多狠,招招致命 -

- • 《再见,李可乐》首映礼获盛赞 谭松韵表演细腻入微引全场泪目 -

- • 又一港片即将上映,预告见结局,再多影帝、影后也“救”不了! -

- • 妈呀!忽然官宣二胎,患重病人间蒸发4年… -

- • 香江忆旧录||亦舒为何会与西西疏远? -

- • 谍战剧《刀尖》:揭秘南京风云,一场史诗级的心战! -

- • 诺兰执导的10部电影,一部比一部炸裂,你觉得哪部才是巅峰之作? -

- • 还记得《乡村爱情》里的王长贵吗?在直播间发飙? -

- • 无厘头喜剧,还得看土豆严仔 -

- • 《下一球,胜利》:麦可法斯宾达久违的院线片,一部轻松愉快的喜剧电影 -

- • 因太过性感,她被国家永久封杀 -

- • 港影:《临时劫案》,预测电影票房不破亿? -

- • 王宝强晒与陈思诚李晨同框照,感慨都长高了,梦回《士兵突击》 -

- • 央视开播!36集大剧来袭,胡歌马伊琍唐嫣领衔,阵容雄厚,必爆 -

- • 71岁张纪中感染新冠第九天,症状越来越重,表情痛苦吞咽困难 -

- • 不受张丹峰毕滢风波影响,洪欣圣诞节罕见露面,载歌载舞心情好 -

- • TVB“九男女”:有人始终等不到“视帝”,有人锒铛入狱 -

- • 长大后才懂,小龙女为何不杀尹志平,只有一灯和黄蓉看透她的本性 -

- • 张兰回应S妈骂自己是疯狗:我是藏獒,一口给你吞了 -

- • 《一念关山》诚意之作有望高开暴走,第一集就能让人上头。 -