资讯分类

香江忆旧录||亦舒为何会与西西疏远? -

来源:爱看影院iktv8人气:489更新:2025-09-17 09:02:22

年终岁尾,文学界再度痛失一位巨匠,这位令人敬仰的大师正是香港著名作家西西。

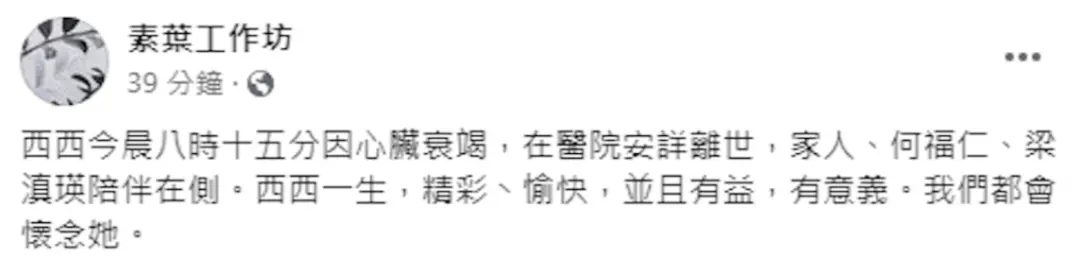

据悉,西西生前作为素叶工作坊的联合创始人之一,该工作坊近日发布声明。

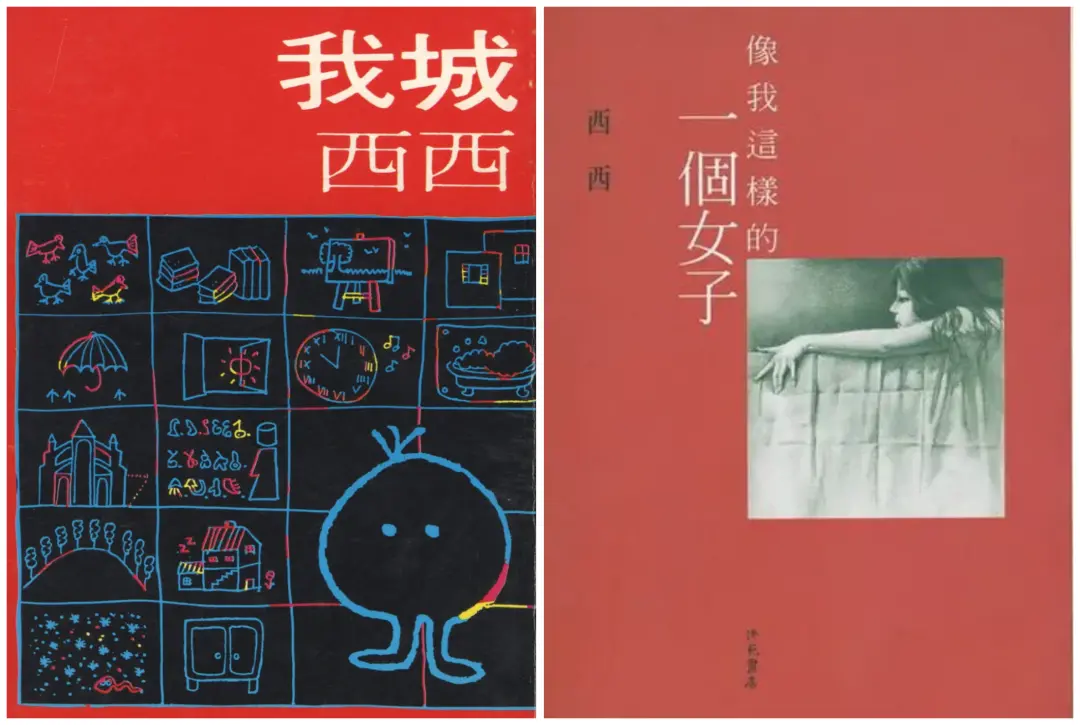

西西作为继金庸、刘以鬯之后最具代表性的香港作家,其作品以质朴天然的风格著称,蕴含浓厚的童趣,代表作包括《我城》《像我这样的一个女子》《候鸟》《飞毡》《哀悼乳房》《缝熊记》等。她不仅在1987年成为“世界华文文学奖”得主,更荣获美国“纽曼文学奖”、瑞典“蝉文学奖”及红楼梦文学奖等多项殊荣。2022年5月23日,西西被授予第十六届香港艺术发展奖的“终身成就奖”,而她在2022年12月18日8时15分因心脏衰竭逝世,享年85岁。西西原名张彦,1950年随父母移居香港,自五十年代起持续创作,涉猎诗、散文、小说、书评、影评等多种文体。1963年,她因热爱电影在报纸开设影评专栏,亦曾撰写足球评论。六七十年代活跃于香港文坛,除创作外还担任编辑,曾将八十年代内地最具影响力的作家如莫言、余华、王安忆推介给港台读者,因此与这些文学名家保持友谊。

西西主编的《八十年代中国大陆小说选》一经在台湾出版便掀起强烈反响,成为文坛热议焦点。她一生以文艺为生活方式,专注于阅读与创作,始终保持单身状态。在母亲与妹妹相继离世后,她独自在香港土瓜湾美利大厦的一间三十多平方米的公寓中继续着简朴而专注的文学生活。

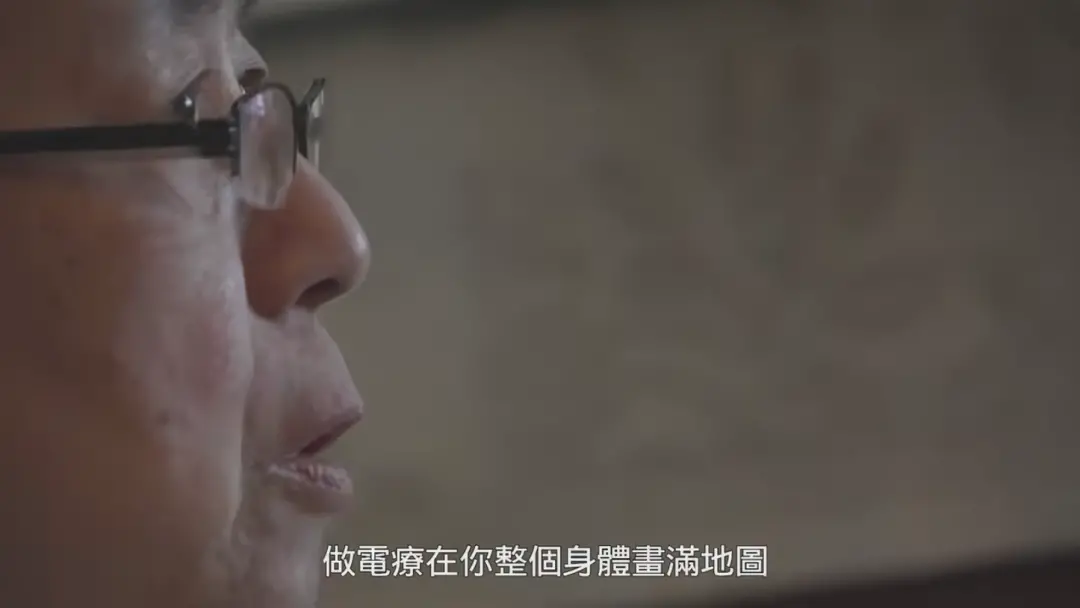

西西的居所虽然面积不大,却处处体现出精致而舒适的小布尔乔亚风格。1989年她确诊乳腺癌后,右手逐渐丧失功能,然而即便在身体受限的情况下,她依然保持着对创作的执着追求。

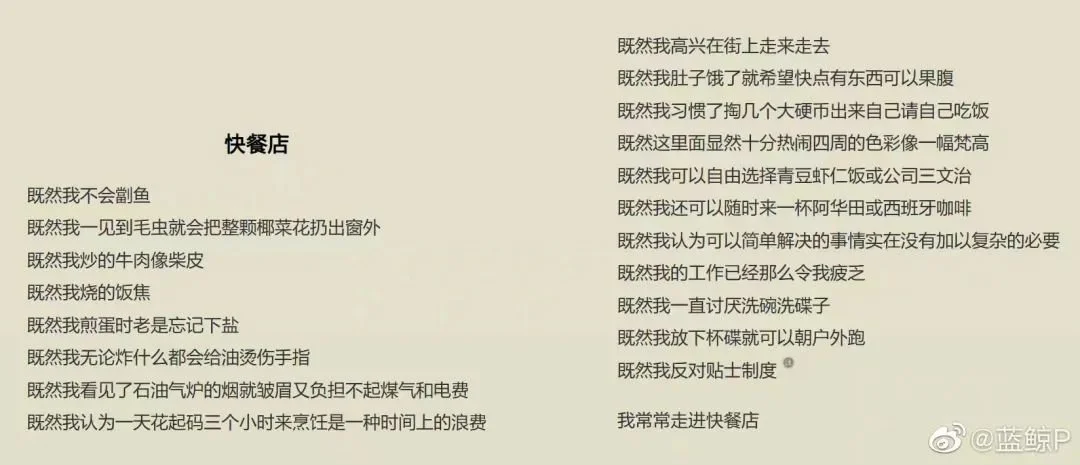

西西在罹患乳癌后,治疗过程中导致手部神经受损,右手失去行动能力。纪录片《他们在岛屿写作》呈现了西西的日常生活场景,所有洗涮与烹饪动作均依靠左手完成,尽管速度较慢,但始终有条不紊。她将大量时间投入阅读、手工制作玩偶以及室内蹬车锻炼。作为一位未婚且无子女的女性,西西主动简化生活,将三餐尽可能精简。她早年曾用一首诗自嘲家务能力:"我不会劏鱼,见到毛虫就把整颗菜扔出窗外,炒的牛肉像柴皮,饭焦,总是容易烫伤手指,负担不起煤气和电费……"她更直言一天花费三小时烹饪属于浪费,认为简单即可解决的事无需复杂化。在纪录片中,她实践了这一理念——晚饭时仅煮了米饭,订购了两份小菜外卖(豆豉排骨、凉瓜炒牛肉),总花费60元,一人食的用餐方式彰显了她对生活效率的追求。

西西习惯铺开报纸,将荤素搭配的菜肴逐一摆上餐桌。闲暇时光,她沉浸于阅读与写作,也常与友人相聚,享受手工制作的乐趣,或是漫步土瓜湾感受市井烟火。我与西西的相识始于上世纪九十年代初,彼时内地刚刚开启思想解放的篇章,台港文学如甘霖般滋养着一代读者。西西与黄碧云、李碧华三位作家共同成为我们文学视野中的引路人,其作品初现时便引发广泛关注。尤其是《像我这样的一个女子》一经问世,便以独特的叙事魅力令我深受震撼。

《像我这样的一个女子》台湾版,2004年3月版。西西笔下的殡葬化妆师少女,以"像我这样的一个女子,其实是不宜和任何人恋爱的"开篇,道出了对爱情既渴望又清醒的认知。这种矛盾心境贯穿全文,恰似她一生对情感的细腻体悟。文中写道:"对于将要发生的事情,我并不惊恐。我从种种的预兆中已经知道结局的场面。夏说'你的脸却是那么朴素'。是的,我的脸是那样朴素,一张朴素的脸并没有力量令一个人对一切变得无所畏惧。"(原载香港《素叶文学》1982年第6期)

西西在纪录片中透露,影片中的女主角原型源于现实中的某位女性。对于她们那一代人而言,婚姻往往被视作一种牺牲——意味着放弃自我追求,转而承担起传统意义上的家庭角色,如生育子女、操持家务等。这种观念促使西西与许鞍华等文艺女性选择终身独身。尽管如此,也有同辈选择步入婚姻,例如西西挚友陆离,其夫妻虽育有子女却践行丁克生活,展现出不同的婚姻取向。

陆离是一位香港知名作家、编辑与评论家,其职业生涯早期曾担任《中国学生周报》的重要编辑角色。他因积极推广法国导演杜鲁福的电影作品而产生广泛影响,吴宇森曾表示正是陆离的引荐,使其深入接触法国新浪潮电影。此后,陆离陆续任职于香港《文林》杂志及《香港时报》文艺版,长期从事文化内容创作。步入晚年,他选择低调生活,仅偶尔发表杂文与影评。2015年确诊舌癌后,通过及时手术获得良好康复,目前仍保持健康状态。

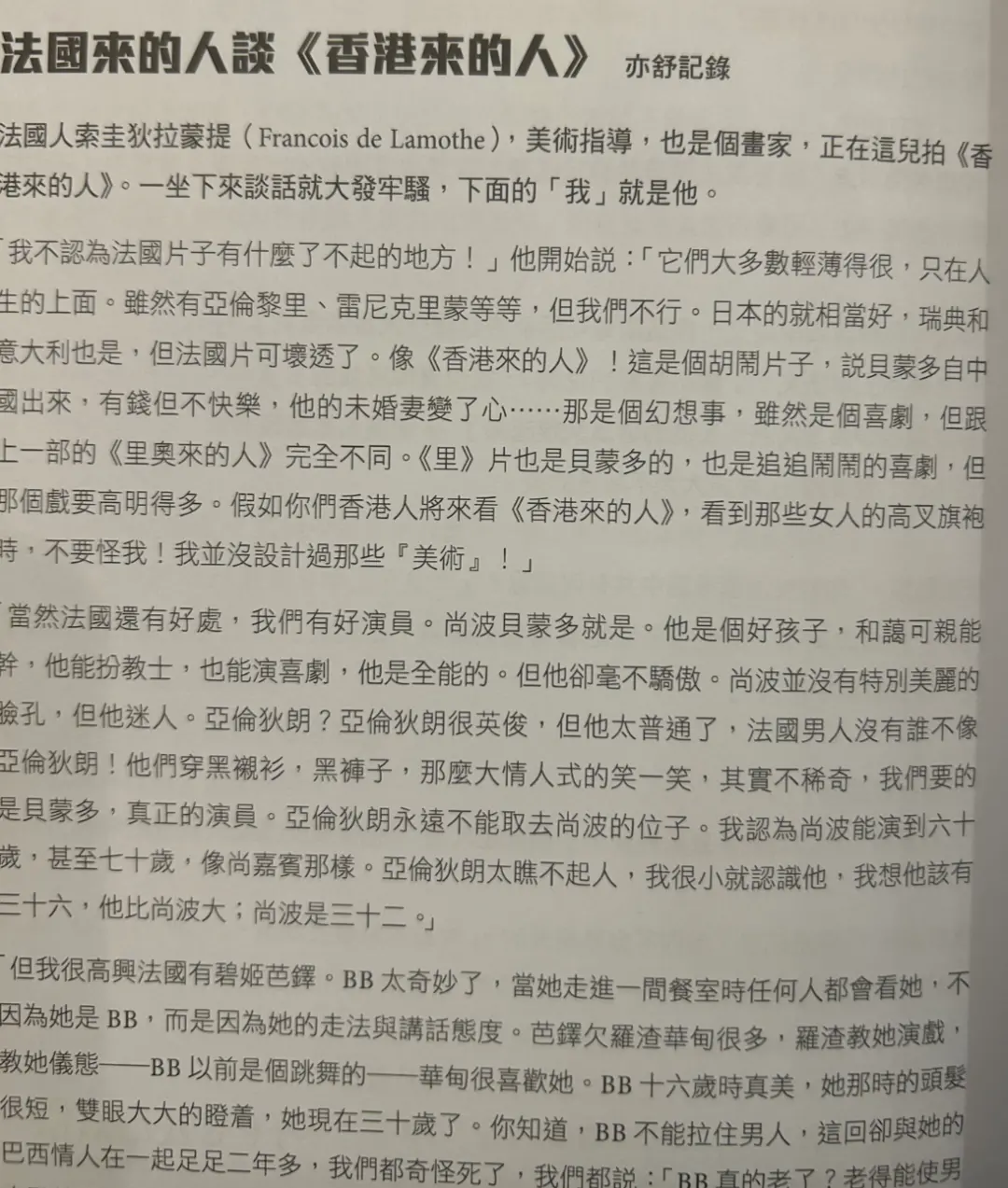

陆离在职业生涯初期曾开设影评专栏,以犀利的视角剖析电影作品,深入探讨导演手法与叙事结构,其评论风格兼具文学性与批判性,迅速在影迷群体中建立起独特的影响力。

陆离与丈夫石琪的相识源于《中国学生周报》,他们被公认为香港文坛中最具代表性的恩爱夫妻之一。

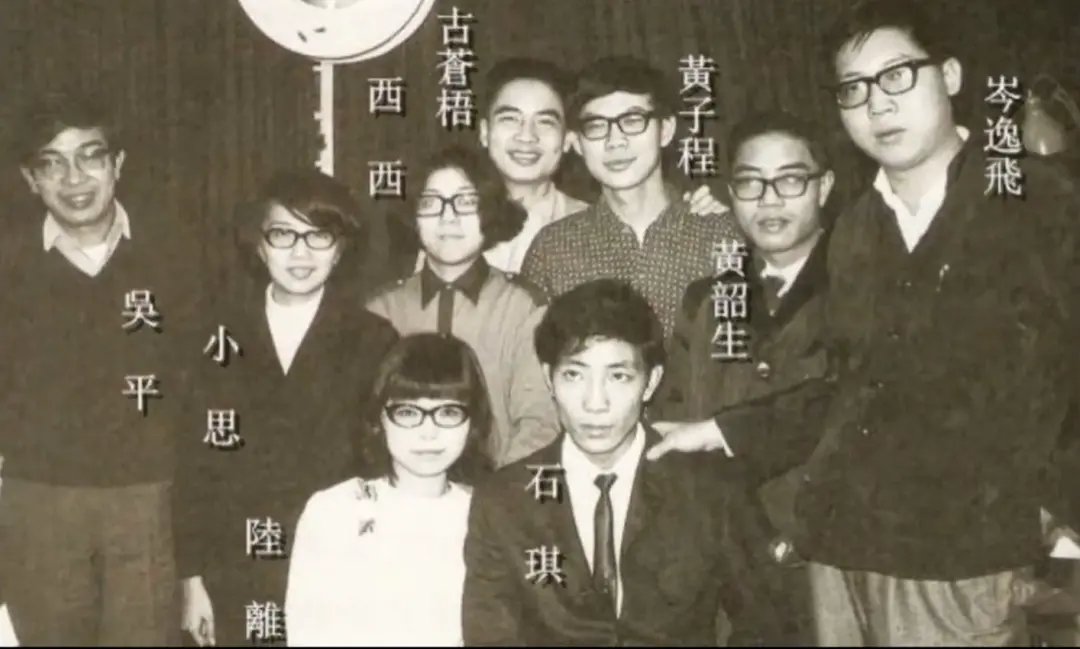

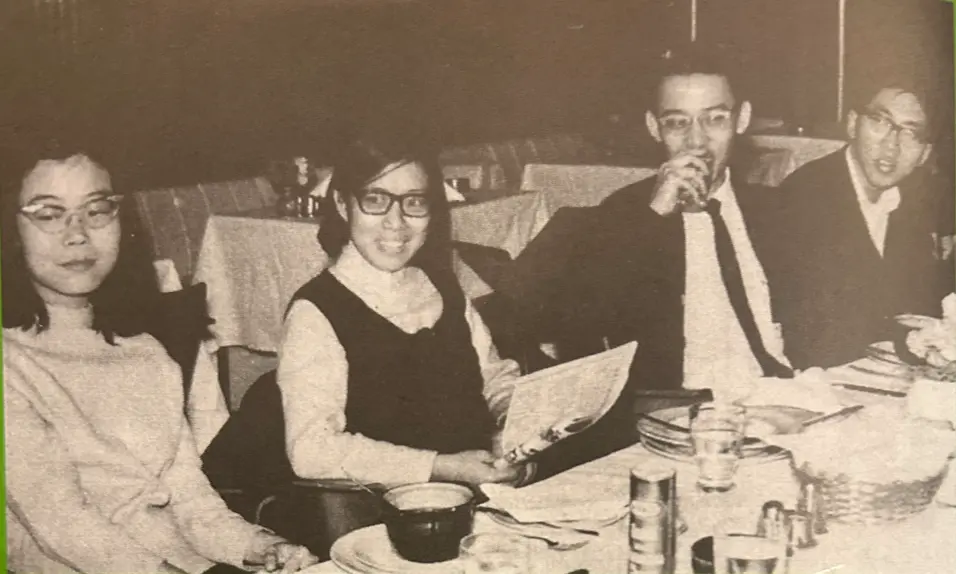

上世纪60年代,影评人与电影制作群体保持着紧密联系,某次邵氏影城合影中,西西、陆离与导演张彻并肩而立,后排则有舒明、罗卡及陈任共同留念(资料来源:@奇遇电影)。西西的另一重身份,亦是亦舒所欣赏的挚友。据亦舒所述,她曾盛赞西西为身边最杰出的女性代表,称其"可敬"。更有趣的是,亦舒回忆称,有一段时间常与西西相约,两人偏爱结伴前往尖沙嘴格兰酒店享用自助午餐,常常大快朵颐、斗得难分难解,直至吃得满腹赘肉,只能蹒跚步行至星光行拜访友人。

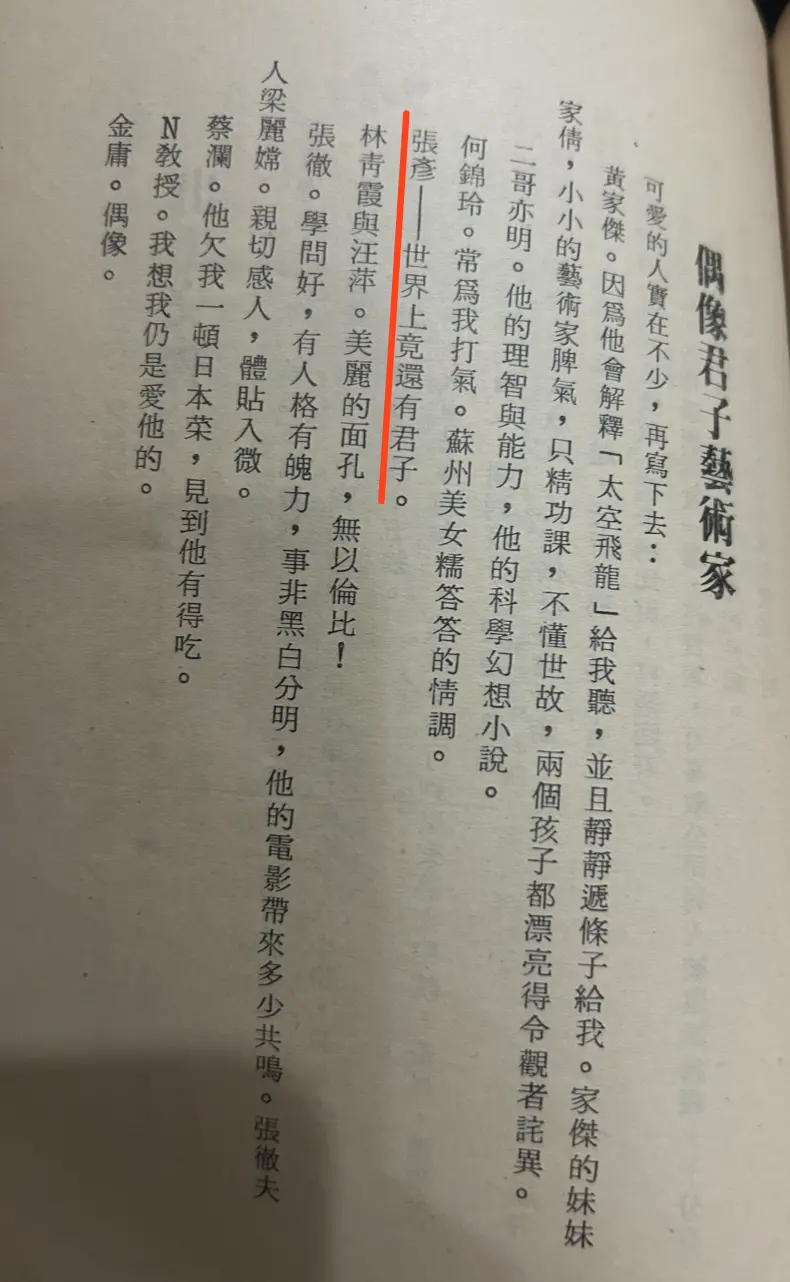

张彦是西西的本名。亦舒对人一向严苛,却格外推崇西西,不仅赞赏她的文学才华,更对她的品格心生钦佩。她常在专栏中不自觉地提及西西,字里行间尽是赞美之词。亦舒虽自述性情乖僻,曾与小贩争执时怒斥三百回合,但提及与西西共处时,仍会因自己的言行而自惭形秽:“那日还与西西同在,她目瞪口呆地望着我,事后我懊悔不已,郁郁不乐好几个钟头。”这段友谊曾达到亲密程度,连倪匡的女儿穗侄都曾调侃:“姑姐,你同西西阿姨行咗几耐?”倪太连忙纠正:“阿女,男同女谓之行,女同女不用此字。”却也借此印证了两人昔日的亲近。亦舒早年作品常以女性情谊为题材,如《玫瑰的故事》中苏更生与玫瑰的相互扶持,或《南孙》里南孙与锁锁的深厚情谊,她笔下总强调唯有女性才能真正理解另一女性,也唯有女性能在彼此间获得最纯粹的支持。

在现实生活中,她与女性伴侣的关系相比之下比异性关系更为牢固且更具稳定性。

亦舒常于专栏里赞誉她所推崇的女性,称赞她们举止优雅、气质高尚、衣着得体,更以毫不吝啬的赞美之辞彰显对女性魅力的欣赏。

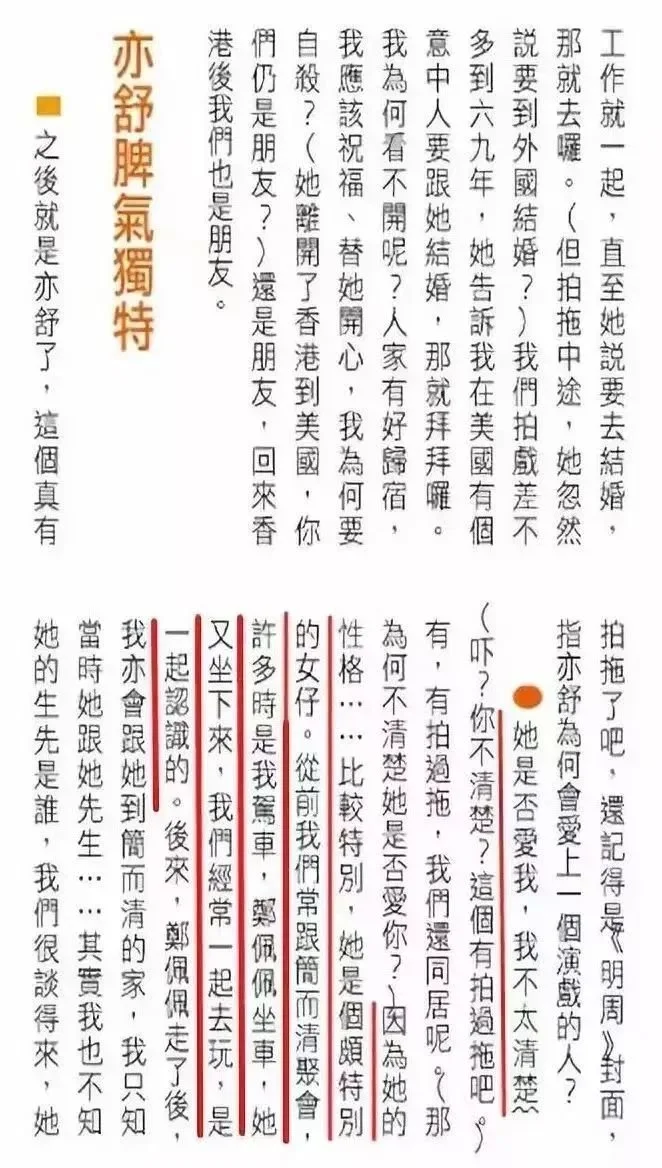

然而这段情谊终究未能长久,亦舒曾亲笔记录下两人关系破裂的时刻:1975年夏天的约会能持续从中午至傍晚,整整五六个钟头;至1977年在杜杜家中相聚时,已然显露出微妙的隔阂;直到1982年于置地广场偶遇,仅共饮一杯咖啡后便再无交集。

亦舒虽推崇才情出众者,却始终保持着低调的处世态度,鲜少参与公众场合的活动,亦不常涉足文坛社交。她与蔡澜虽为知己,却因性格差异而交往稀少,蔡澜曾坦言与亦舒‘老死不相往来’,而亦舒与兄长亦存隔阂。这段友谊曾因私事遭人诋毁,白韵琴公开其私人电话录音的行为让亦舒深受触动,自此刻意疏离人际往来。然而对西西的牵挂却始终深藏心底,她曾多次在文字中流露出对往昔的怀念:‘难得有独自静思的机会,想到较年轻及较快乐的生活片段,忍不住落泪……以后每次吃香蕉船,都想记西西。’如此细腻的情感,竟与‘既然那么高兴,为什么泪盈于睫’的矛盾心境交织。两位文学巨擘自少女时代便结伴同行,在《中国学生周报》《南国电影》等刊物共事多年,一同观影访星、并肩作战,却在岁月流转中渐行渐远,这段始于默契、终于疏离的友情,令人唏嘘。

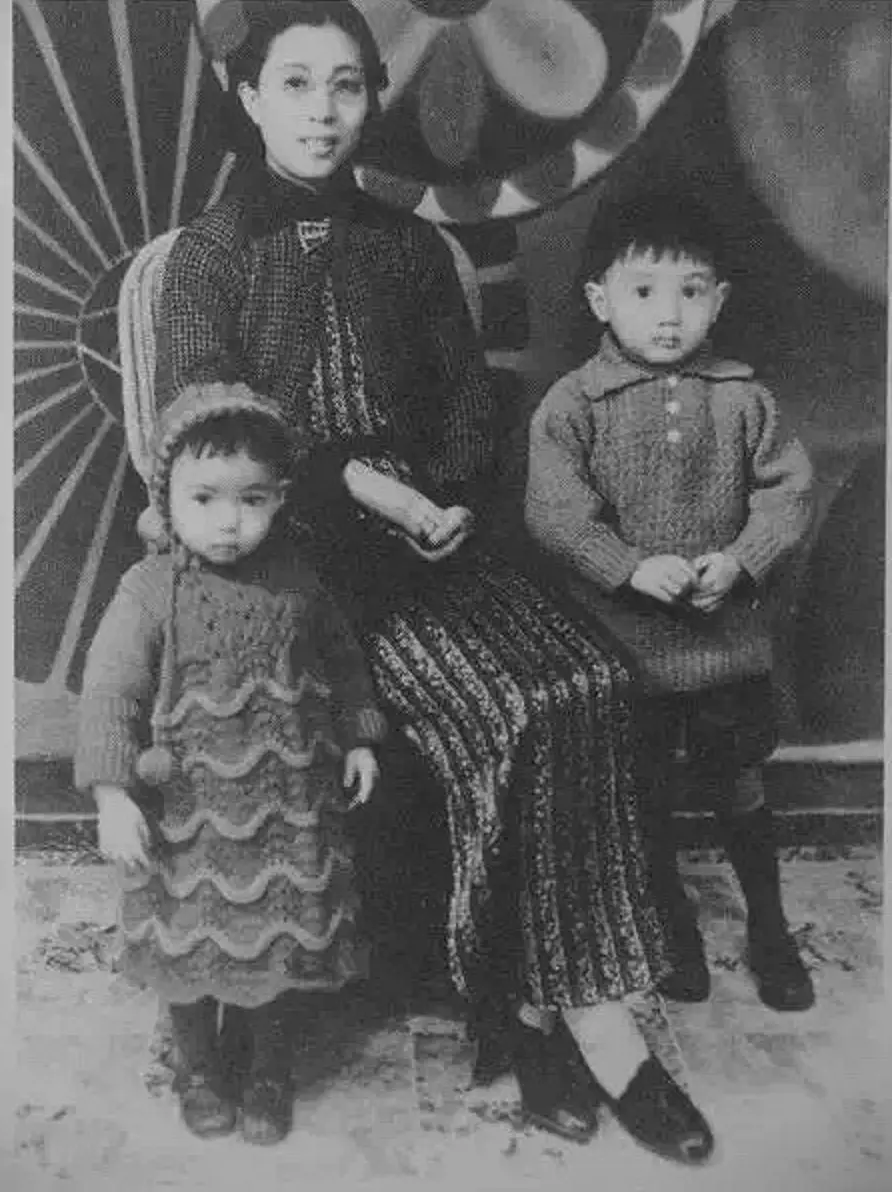

亦舒早年在《中国学生周报》的采访经历中,曾与西西同为该刊的女记者。外界普遍认为,这段友谊的疏远可能源于成长轨迹、人生目标及价值观的差异。友情往往始于共同理想,却也可能因理想分歧而渐行渐远。西西比亦舒年长八岁,两人同为从上海赴港的年轻女性,生活背景颇为相近。西西的父亲曾在上海外企担任中层,来港后转型为足球裁判,人称“十二码大王”,并曾执教九巴足球队。

上海曾举办过以西西为主题的展览,而亦舒则在次年抵达香港。尽管两人相隔一年,但相似的成长背景与移民经历无疑为她们的对话提供了共同基础。

在文学领域,亦舒与西西的相遇颇具意味。亦舒自幼便展现出对强者的仰慕,对卓越才华充满向往,而彼时的西西已是在文坛颇具声望的前辈。值得注意的是,亦舒初登文坛的年代约为1963年,正值六十年代初期,她因出众的文学天赋被冠以"天才少女"的称号;而西西则在五十年代便已通过《人人文学》的发表崭露头角,其作品与诗歌同样享有盛名。这种跨越时代的对话,成就了两位女性作家之间独特的文学关联。

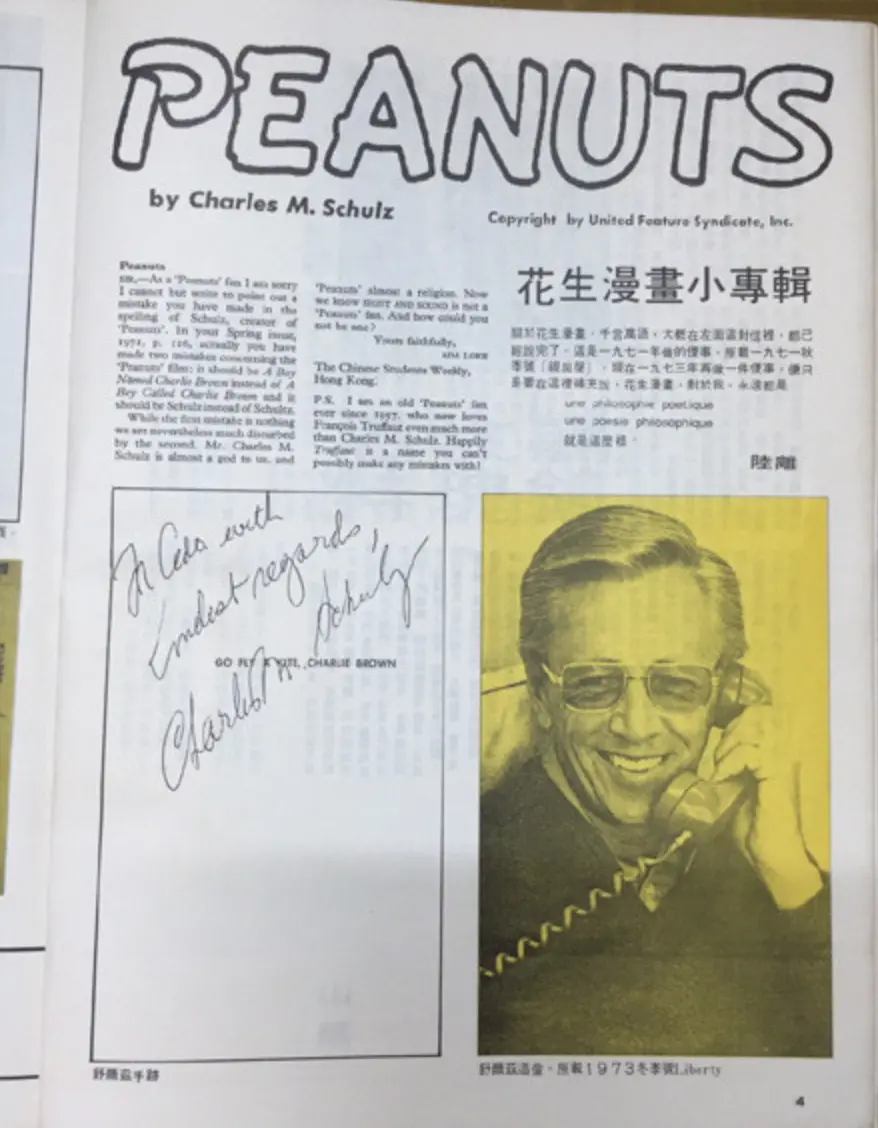

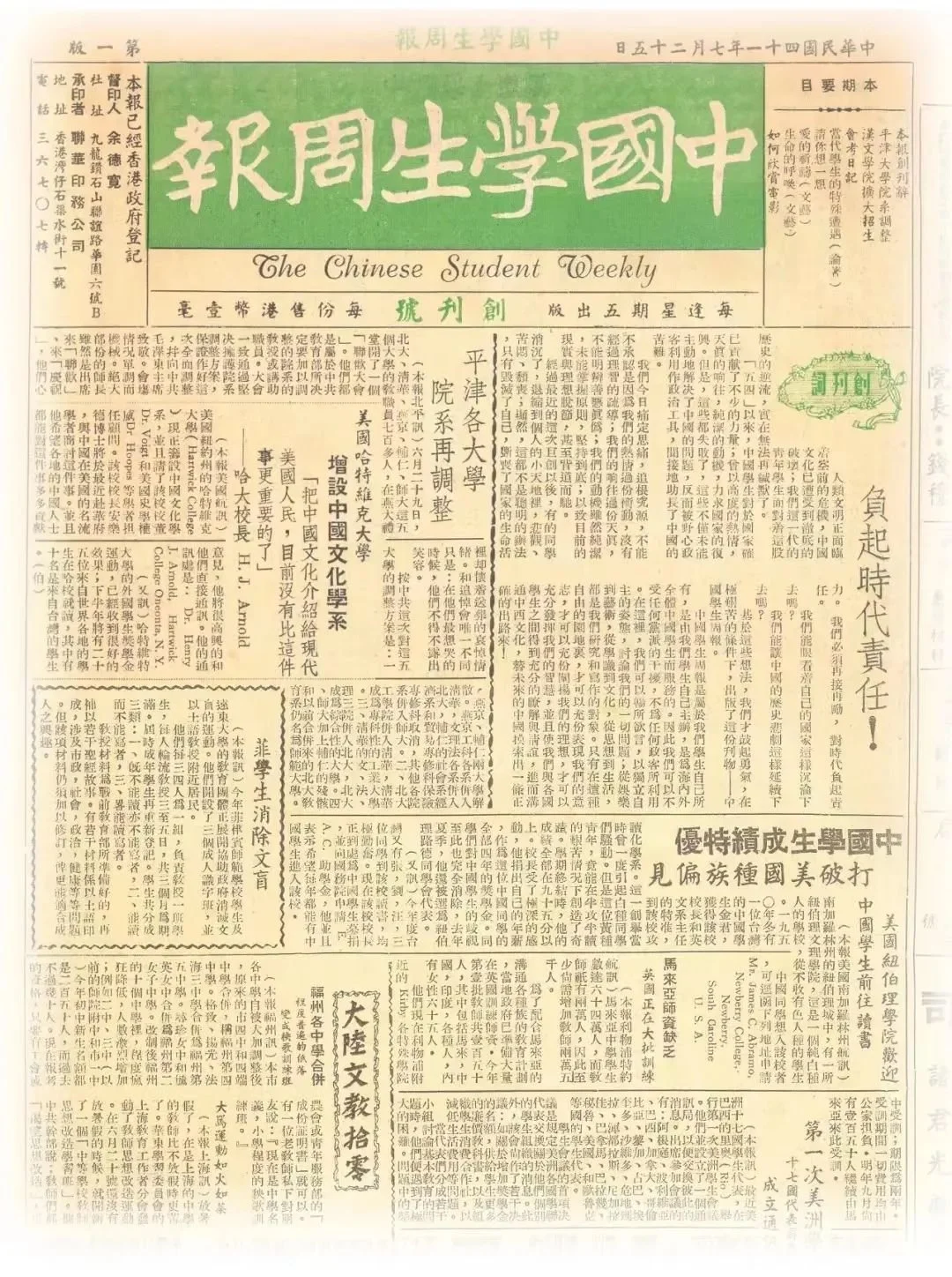

西西早年为《中国学生周报》供稿,该刊物作为香港"文青"群体的必读刊物,同时也是香港最具影响力的影评读物,自1952年创刊至1974年停刊,持续出版了22年。据传该刊在鼎盛时期曾达到25,000份的销量,堪称出版史上的奇迹。西西在《周报》中属于最具影响力的作家之一。(来源:奇遇电影)1960年,西西转行担任小学教师。

与此同时,她开始利用业余时间积极参与香港文艺圈的各项活动,不仅频繁出入电影院观看影片,还投身于影评写作与文学创作,陆续出版多部作品。西西常带着亦舒一同参与文艺沙龙,在记者俱乐部欣赏法国电影,并在邵氏主办的《南国电影》杂志担任专访记者,为其职业发展奠定基础。

西西与亦舒在明星题材创作中展现出别具一格的视角,其文字风格以清新灵动为特色,既突破了传统娱乐写作的套路化表达,又避免了过度煽情的窠臼,通过细腻的观察与独特的叙事魅力,为读者呈现了兼具深度与趣味的明星故事,形成鲜明的个人辨识度。

第三点与文学圈子密不可分。专栏作家沈西城曾回忆道,上世纪六十年代中期涌现出的「明明出版社」,其推出的《星期文库》系列尤为瞩目。这套丛书汇聚了西西、亦舒、梓人、马娄(卢因)、杜红(蔡炎培)、雨季(蔡浩泉)等新生代作家,他们在此发表的诸多作品至今仍具影响力。尤为特别的是,从封面设计到内文插图,全部由画家蔡浩泉亲自操刀,正因其同时担任丛书编者一职。西西的成名作《东城故事》正是该系列丛书的代表作之一。

这段文字涉及以下几方面内容:首先,西西与亦舒同属一个文学艺术圈层;其次,亦舒的首次婚姻可能始于与蔡浩泉相识的时期。其子蔡边村在《寻母》纪录片中提及西西为父亲好友,但未说明西西同样与亦舒保持着亲密友谊。三者皆为文艺青年,蔡浩泉以潇洒不羁的画家形象著称,亦舒对其产生情愫亦属自然。友人曾记录:‘亦舒曾在《中国学生周报》撰稿,是典型的文艺青年。因志趣相投,她与青年画家蔡浩泉相恋并结婚。当时常与之往来者包括蔡炎培、冯兆荣、张翼飞、周石。后亦舒与蔡浩泉感情破裂,昔日同伙渐行渐远。’2017年曾有香港专栏作家接受采访时提及,亦舒当年主动追求蔡浩泉堪称公开行为。

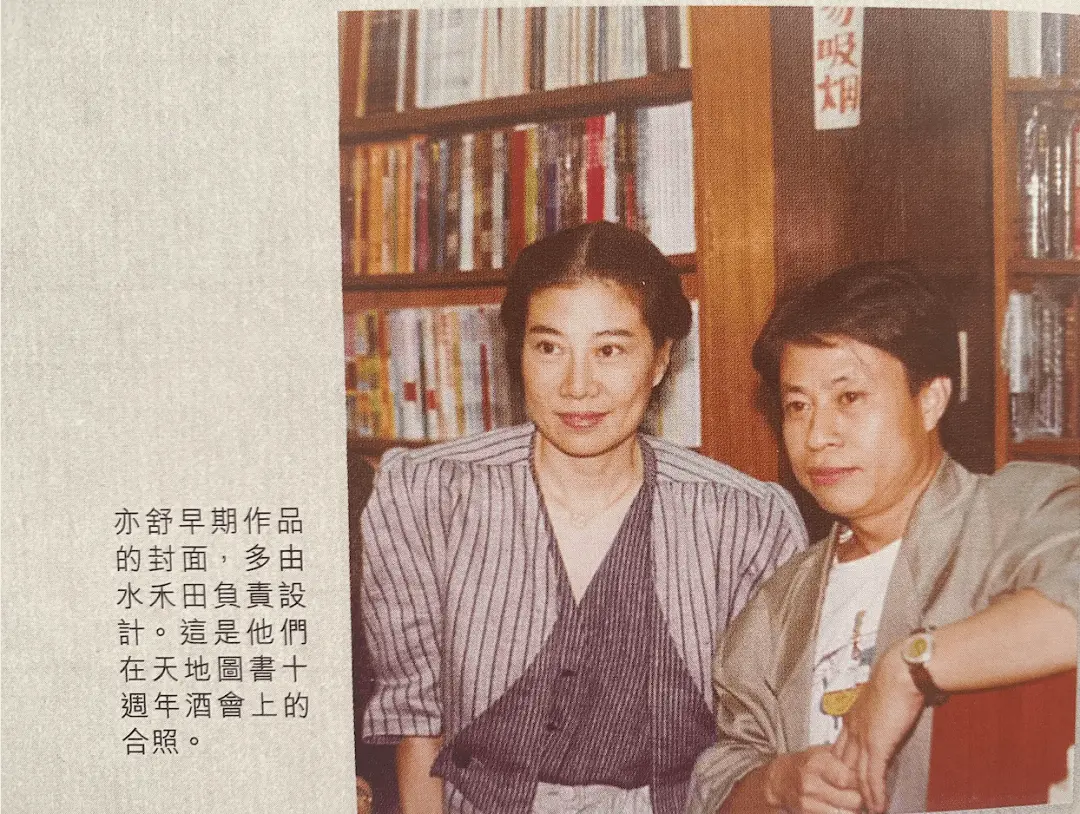

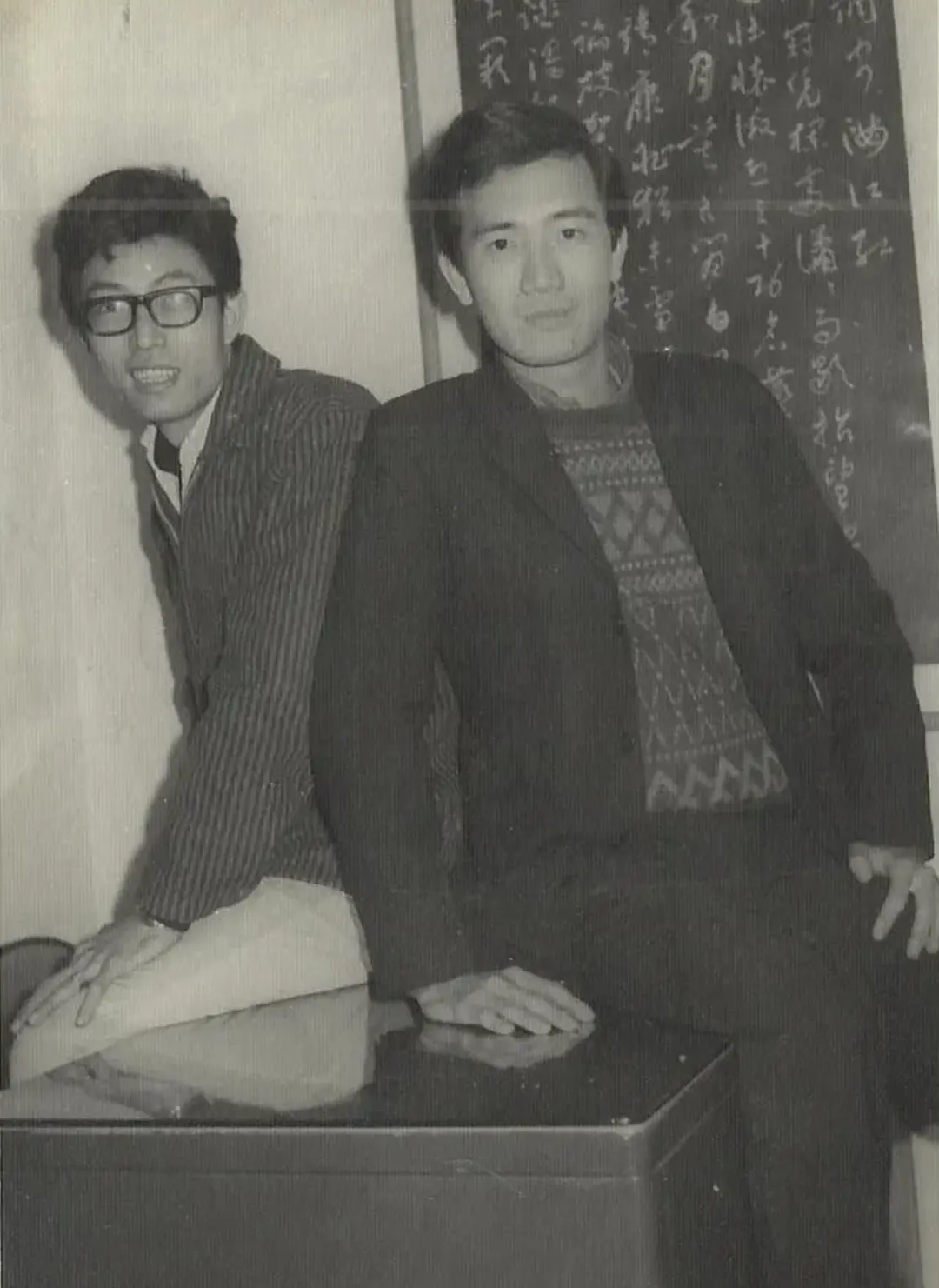

图中左侧人物为蔡浩泉。

亦舒与蔡边村的初遇源于青春年少的时光,两人在文艺圈中相识相知,情感迅速升温并育有一子。然而,彼时的亦舒与蔡浩泉皆缺乏为人父母的经验,这段感情最终以亦舒的离开告终,仿佛从未发生过。蔡浩泉的形象在友人许迪锵的笔下颇具趣味,被形容为“阿蔡、蔡头、大头蔡,或「pei」蔡”,其中广东话的“pei”字蕴含玩世不恭、吊儿郎当等特质,甚至达到不顾性命的极端。作为典型的文艺青年,蔡浩泉桀骜不驯、脾气暴躁,既不善理财亦不愿安定,这样的性格使得他更适合成为亦舒的恋人,而非孩子的父辈。亦舒在生子时仅19岁,面对母亲身份的挑战同样显得手足无措,因此两人关系的破裂也显得顺理成章。至于亦舒与蔡浩泉的离婚,倪匡曾表达惋惜之情,称“我不怪蔡浩泉,这个人顶有艺术气质,直至现在还不停大哥前大哥后的叫着我,亦舒的脾气不好,男人受不了,乃人之常情”。亦舒与西西的友谊横跨六十年代至八十年代,这段长达二十年的情感历程见证了亦舒人生的重要转折。在与蔡浩泉的婚姻结束后,亦舒很快再度投入新的感情,1969年她与男明星岳华结缘,这段关系也因共同的文艺圈层而悄然萌芽。岳华与西西及简而清皆为挚友,常在简而清家中聚会谈天,正是在这样的社交背景下,亦舒借故搭乘岳华的车,开启了与他的五年同居生活。

简而清是香港颇具影响力的多才多艺的文化人,其人生轨迹横跨多个领域。他不仅是小说家与散文家,更曾为《明报》撰写专栏,同时涉足影视创作,参与电影制作并发明过打字机。在评论领域,他以食评人、影评人身份活跃,还曾深入研究麻将文化。凭借流利的英文能力,早年亦担任过报刊马评人。值得一提的是,简而清的私人藏书量逾8万册,展现了他对知识的深厚积累与独特见解。

亦舒在19岁之际曾经历婚姻与生育,随后又与男明星展开恋情,然而这些人生变故似乎并未影响她与西西之间的情感纽带。1973年她赴英留学,1975年暑假返港期间仍与西西保持密切交流,两人可以连续交谈五至六个小时。但到了1977年,随着职业轨迹的演变,两人关系逐渐产生裂痕。当时西西正专注于文学创作,先后担任《中国学生周报》诗页编辑、创办文艺杂志《大拇指周报》,并在1981-1984年间负责纯文学期刊《素叶文学》的编辑工作。值得注意的是,这些文学工作带来的稿费收入十分微薄,或许正是这种经济现实与精神追求的落差,成为两人情感疏离的重要诱因。

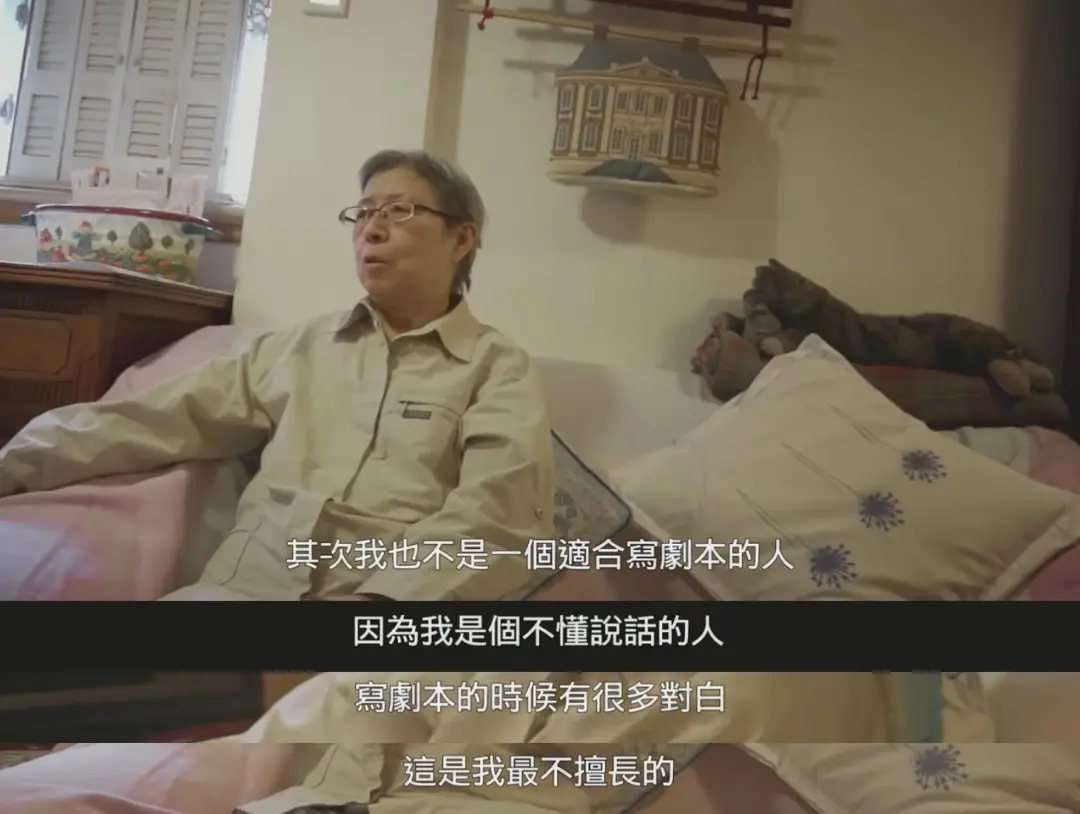

西西也曾有机会像张爱玲一样涉足编剧领域,但她坦言自己不擅长表达,难以写出精彩的对话,最终放弃了这一方向。

亦舒正处在职业生涯的转折阶段,她投身酒店管理领域学习,逐渐转型为职场白领。1977年,她在圆山饭店工作半年后转入美丽华酒店,频繁的差旅与高强度的工作节奏,与她过往作为文学编辑时那份从容不迫的气质形成了鲜明对比。

亦舒与西西在青年时期便分道扬镳,前者渴望跻身都市白领阶层,追求精致衣饰与优渥生活,而后者仍沉浸于书香与文字世界,以阅读写作与养猫为乐。1982年在置地广场的偶遇揭示了两人截然不同的生活轨迹——亦舒已担任新闻官,成为名副其实的职场精英,同时以专栏写作开拓言情小说领域,生活节奏紧凑;而西西依旧过着文艺青年的生活,悠然自得地与书为伴。亦舒坦言:“三十岁后我意识到必须为理想做打算,但纯粹的理想主义或许会带来困苦。在英国求学时,经济拮据导致寒冬无暖气、出行无车、饮食无鱼,这种生活让我明白必须先解决温饱问题。回归香港后,我奔波于电台节目与出版行业之间,带着文凭在中环求职,将全部精力投入事业,这种奋斗让我们的生活重心逐渐偏离。”她常谈起友谊的脆弱,认为真正有趣的人难得相遇,即便相遇也难以长久同行,因成长会改变职业选择与兴趣焦点,志向与价值观终将产生分歧。此时与母亲妹妹同住、专注文学创作的西西选择清贫生活,她追求的是精神富足的日常:读书写作、参与文艺活动、结交志同道合的朋友。而这种生活状态已不再适合亦舒,她坚持“日子的舒适是首要考量,过度清苦的生活会让灵魂褪色”。由此,友谊中最为残酷的裂痕悄然形成——亦舒畏惧清贫生活,认为其会损害追求舒适的权利;而西西所追寻的纯粹精神生活,恰是亦舒在三十岁后主动舍弃的理想。1979年,西西选择提早退休,全职投入创作,过着独居生活,频繁参与文艺沙龙,撰写诗歌与小说,这种选择与亦舒的务实路径形成了鲜明对比。

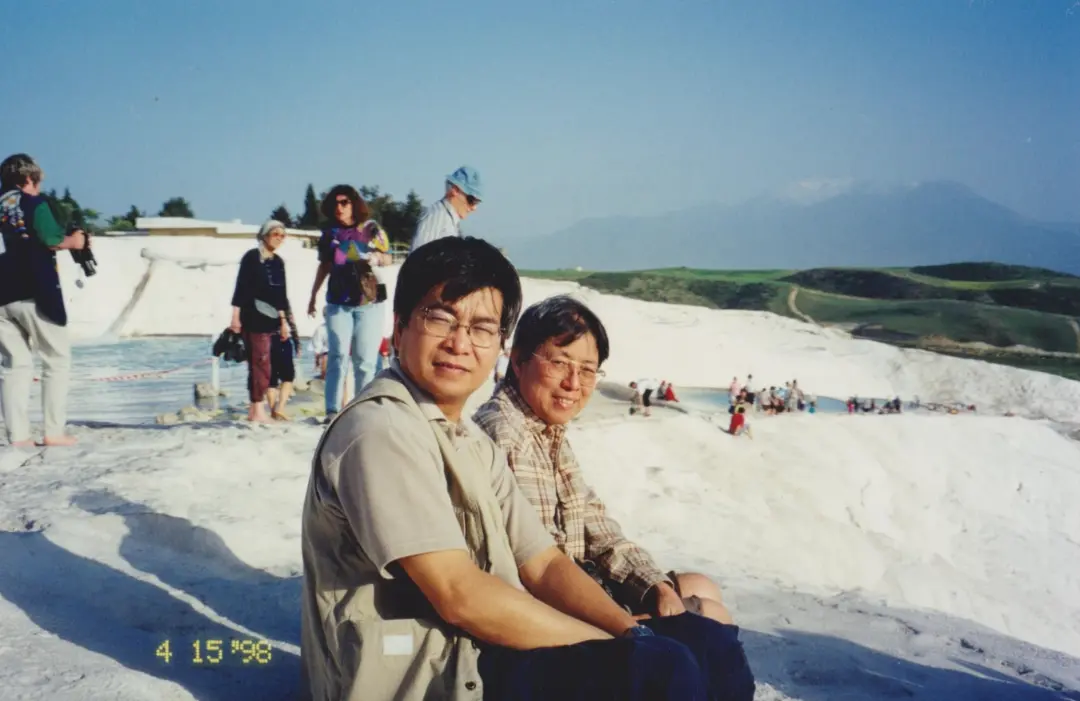

那座美丽的大厦曾让西西心生浪漫,她在西晒的窗边,于逼仄的居所中优雅地度过每一天。总是带着微笑,任思绪在幻想中翱翔,仿佛美丽的精灵正栖息于屋梁之上筑巢。然而命运并未因此眷顾,同住的妈妈与妹妹相继病倒,妈妈在2000年离世后,西西仍保持着简朴的生活方式,却始终将有限的积蓄中的一部分用于追逐远方的风景。

1998年,与朋友们一同前往土耳其旅行。

2000年,摩洛哥在政治、经济与文化领域均呈现出多元化的发展态势。这一年,该国继续推进市场化改革,吸引外资投入基础设施建设,特别是在交通与能源领域取得显著进展。同时,摩洛哥的旅游业因地中海沿岸的优质气候条件持续繁荣,马拉喀什、卡萨布兰卡等城市成为国际游客的热门目的地。在文化层面,传统与现代的交融尤为突出,苏斯效应(Sous effect)的音乐风格在全球范围内获得关注,而电影《柏柏尔人》则通过艺术形式展现了摩洛哥本土文化的独特魅力。

2002年,西西的足迹延伸至德国。这标志着人生重要的转折点,现实与幻想、物质追求与精神向往、对金钱的渴望与对简朴生活的选择,构成了两条截然不同的道路。西西毅然决然地踏上这条精神性生活之路,以从容不迫的态度持续前行,在香港这片土地上,她证明了即使物质条件有限,也能构建出富有深度的精神世界。

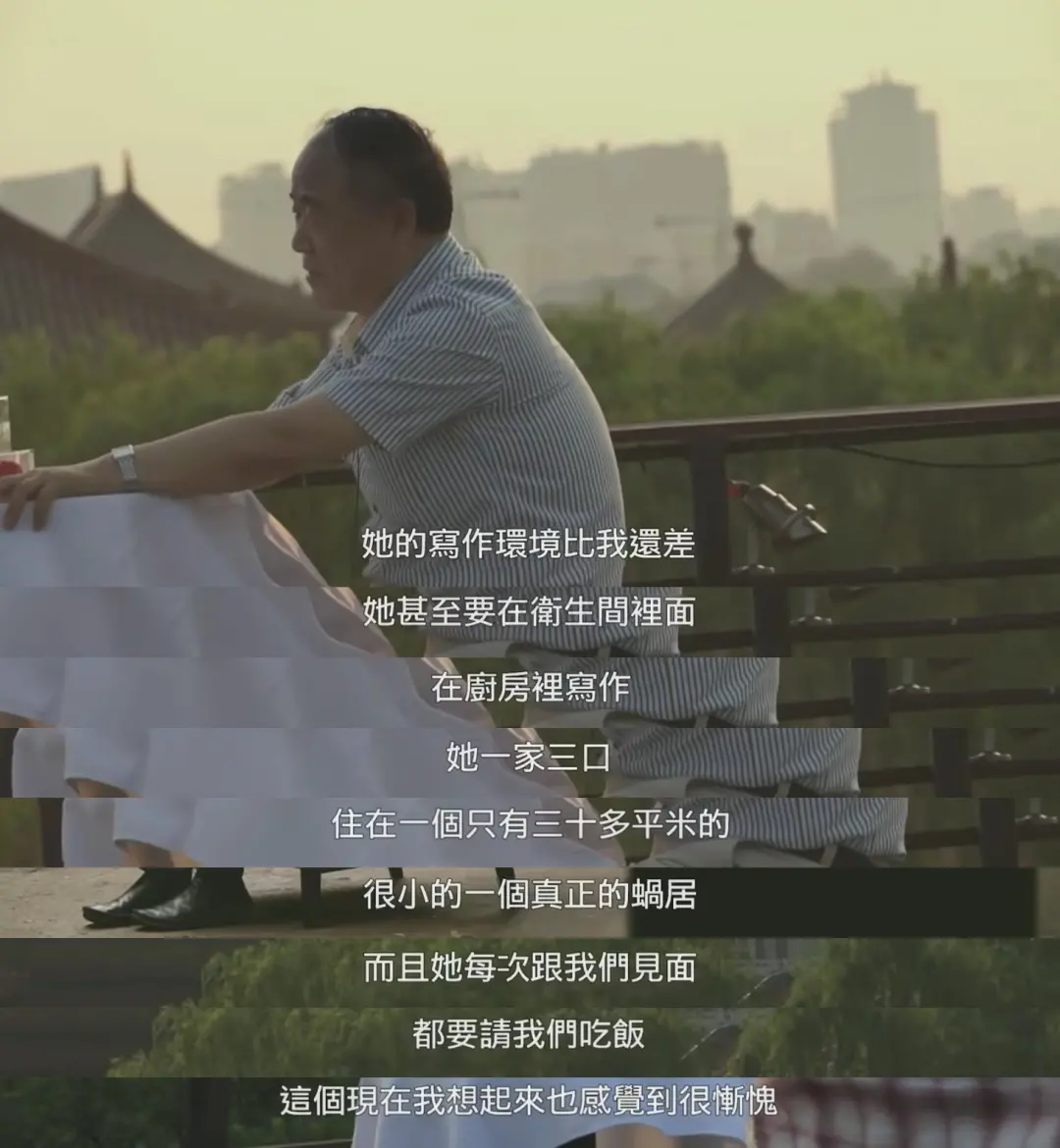

许多同行对西西的朴素生活方式感到意外,称其拥有"所有作家中最小的书桌"。长期以来,她习惯于在厨房的一张小圆凳上伏案写作,而亦舒则坚持认为唯有通过个人奋斗,才能拥有面朝山海、配备宽敞露台的独立公寓。文中描绘的场景颇具意味:下班后脱下高跟鞋,捧着水晶杯对海而坐,以威士忌为媒介让被都市生活磨损的精气神缓缓复苏。

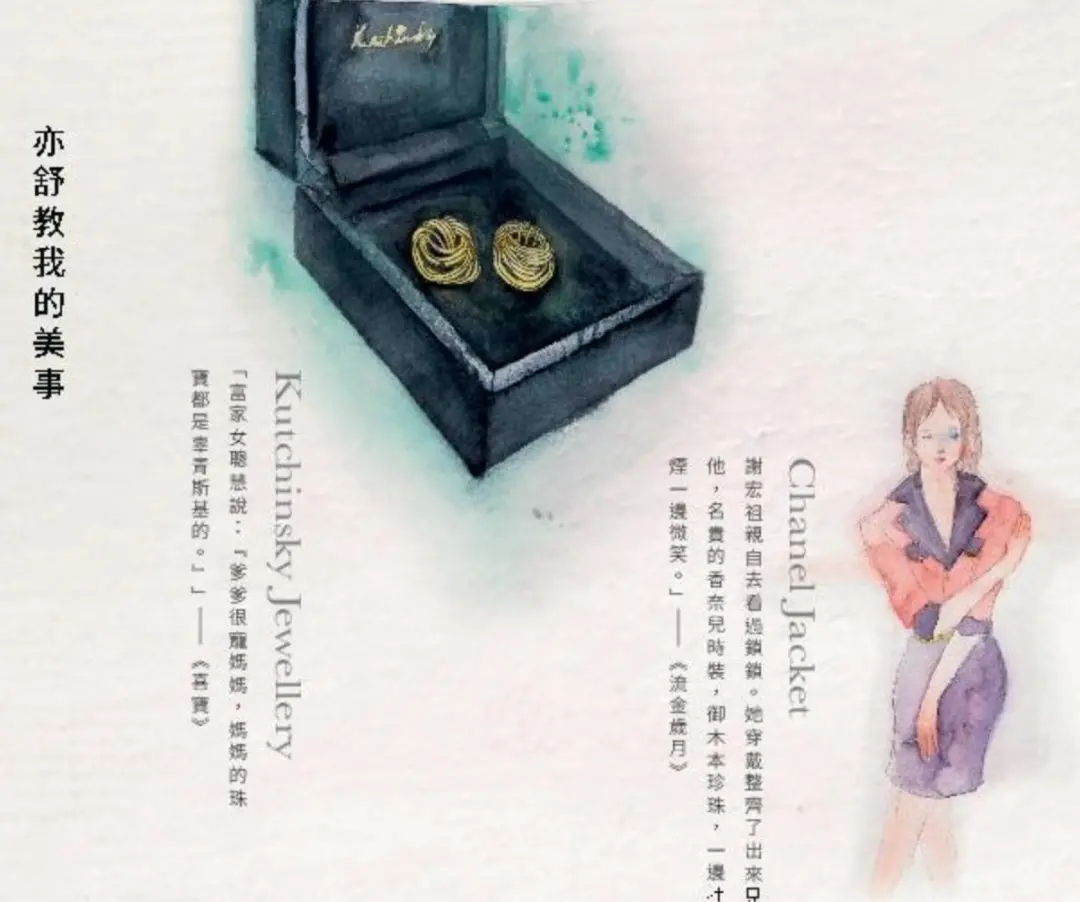

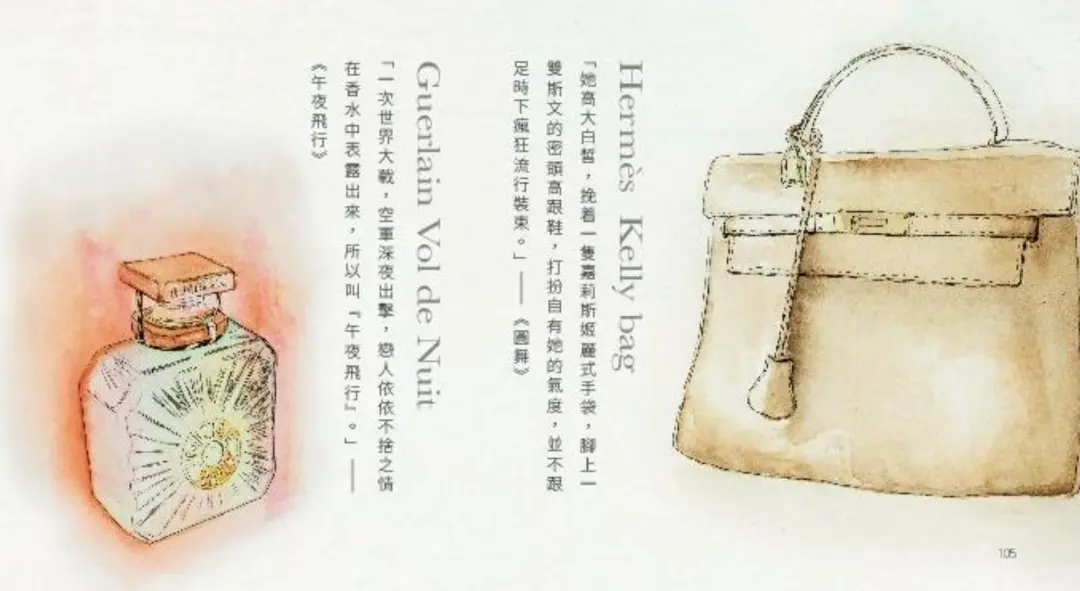

亦舒的作品常以城市中产女性与上流社会的生活为背景,构建起独特的“都市文化审美框架”,成为众多女性读者物质追求的启蒙读物。其笔下女性人物对消费品的偏好,如辜青斯基(Kutchinsky Jewellery)珠宝、香奈儿时装、御木本珍珠以及“午夜飞行”香水(Guerlain Vol de Nuit)等高端品牌,折射出特定时代背景下女性对生活品质的向往。相较于亦舒对物质生活的现实主义描绘,西西的创作则更呈现出文艺小布尔乔亚的生活姿态。亦舒始终秉持务实态度,主张通过优质的婚姻、稳定的家庭与生育实现生活价值,她清醒地认识到文艺无法维系生存,过度节俭的生活方式可能扭曲人的精神面貌。而西西则选择以更为超然的姿态面对人生,在历经1989年癌症诊断与2000年下旬右手功能丧失的双重打击后,她以文学创作记录病痛历程,出版《哀悼乳房》一书,最终在身体残疾的困境中完成了精神的涅槃与重生。

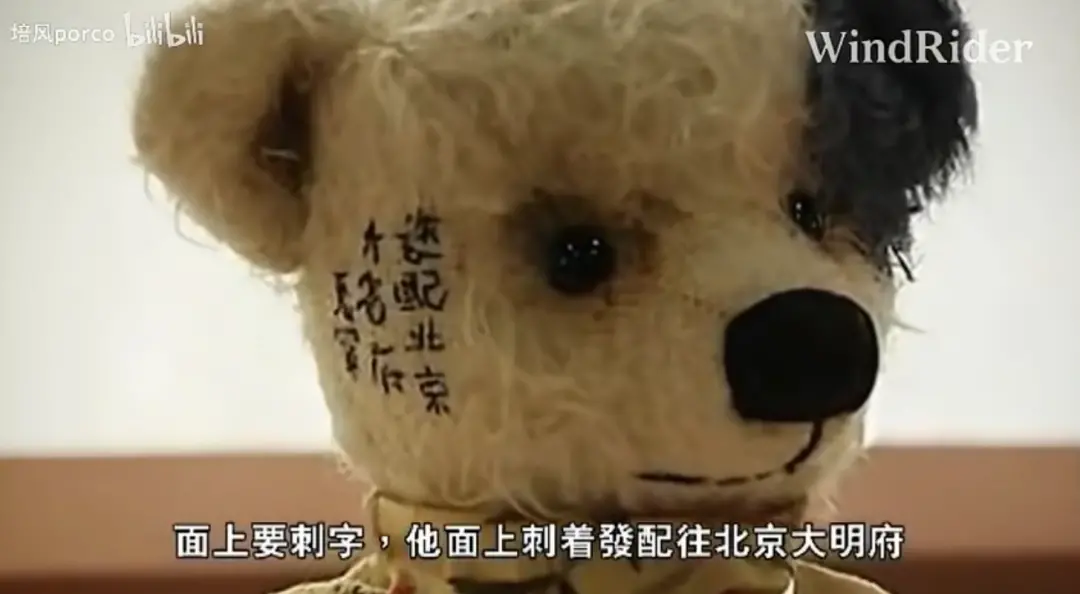

在右手丧失功能后,西西开始用左手进行文字创作,并为锻炼手部协调性,她尝试亲手缝制布艺小熊。五年时光里,她完成了100只形态各异的小熊作品,每只都惟妙惟肖,仿佛拥有灵动的生命力。这些创作不仅成为她生活的重心,更孕育出文学作品《缝熊志》,最终荣获多项文学奖项。

西西曾将布偶创作视为“另一种写作”形式,她表示:“无论是挥毫泼墨,还是以布料、马海毛为媒介,面对人生波折甚至疾病带来的困境,我始终保有希望。虽然右手受限,但我选择用左手继续书写,十余年间完成了大量作品。我的身体状况或许影响了写作速度,却未削弱创作意志。”从某种角度而言,两位女作家展现出相似的特质:她们均诞生于动荡时代,对文学怀有深沉热忱,以沉稳务实的态度坚持创作。相较于亦舒在困顿中保持精神独立,西西更以独特方式在逆境中绽放光芒;而亦舒则凭借纯粹的文学追求,即便身处艰难亦未被物质世界所裹挟,最终以三百余部作品构筑起属于自己的文学王国。

上世纪九十年代,亦舒举家迁居温哥华,与丈夫女儿共同生活。曾有记者形容她的生活富裕,称其"常倚着靠椅享受闲适时光,庭院外层叠的松柏绵延至远方,最终化作海与天的交融"。这些八十年代创作的作品,在多年后通过内地影视圈的改编热潮实现经济价值,近期多部改编作品的版权费用高昂,足以为亦舒实现她理想中的生活状态。

亦舒曾言:"我渴望被认可,只因文字精妙,与生活是否规律、运气是否眷顾、容貌是否出众,或身处何地无关。读者若敬仰我、珍视我、喜爱我,皆源于作品本身,无需在意我的相貌、年龄或居所。世人对名声的理解千差万别,我只愿以文字之名。若非如此,宁愿终身不为人知。两位文坛巨匠各自踏上了不同的人生轨迹,他们守护着内心独特的光芒,活出了理想中的模样。人生路上总伴随几分感伤,挚友的离散往往始于彼此选择的分歧——无论是道路、际遇还是志向的差异,都无法再同行。亦舒写道:'世间没有不散的筵席,朋友终会疏离,其他苦痛尚可忍耐,每当忆起西西,往事如潮水般涌来,那份苍茫唯有二字能承载。'确实,唯有'苍茫'二字可解,西西离去后,亦舒在遥远温哥华得知噩耗,心中必然泛起涟漪。年复一年,她已习惯聆听至亲离世的讯息。每个人都是以自我为中心的圆体,从自身视角观察世界,对他人命运各有评判,却永远无法真正体悟对方。正因如此,我们愈发体悟到生命的无常与情感的脆弱。'过往的人与事,无论悲喜,回想无益',即便七旬之年,亦舒仍执着于这个感悟。然人生的际遇本就难以掌控,人类对他人处境的接受与理解始终有限,正是这些细微之处,成为命运分岔的节点。自此,迷雾笼罩,各自踏上孤独的旅程,或许,这正是人生最令人心碎的况味。

最新资讯

- • 首播收视、口碑飘红,《乡村的叙述》解码宁夏新农耕文明 -

- • 他“渣男”帽子一戴就是好多年... -

- • 《非来不可》昆山行 在昆曲发源地感受历史文化之美 -

- • 别人离婚他休妻,到底在拽什么 -

- • 出轨抛妻弃子,他却被捧上神坛 -

- • 何超莲回复网友评论 秀恩爱辟谣与窦骁分手传闻 -

- • 《刀尖》:国产谍战,还得看他 -

- • 台媒曝大S具俊晔已搬离汪小菲房子 入住大S个人400平豪宅 -

- • 甄子丹打斗最精彩的5部动作片,部部拳拳到肉,你看过哪几部? -

- • “隔空”性侵10年判无罪,这结局震碎三观 -

- • 给谢晋十部高分电影排个名:《红色娘子军》第十,《牧马人》第三 -

- • 《茜茜公主》背后:罗密不愿意拍后两部,超6公斤的假发让她头疼 -

- • 刘德华最冷门的5部港片,你可能一部都没看过 -

- • 评分不高却很好看的5部枪战动作片,提枪就干,从头打到尾超爽 -

- • 动感地带世界杯音乐盛典首秀 超写实纯XR舞台呈现视听盛宴 -

- • 破圈新作舞蹈剧场《火车站》亮相广州大剧院 -

- • 《我本是高山》首映,龚俊许凯等现身观影,海清北电同学评价很高 -

- • 世界杯结束了,她们该火了 -

- • 冻卵、豪门婚变、内斗,44岁台湾金融圈话题女王再婚 -

- • 狗仔曝许凯与一女子同回酒店,还称女生为二字女演员 -