资讯分类

一亿人在抖音催更碎尸案 -

来源:爱看影院iktv8人气:998更新:2025-09-15 01:11:06

如今,人们获取新闻的渠道日益多元化,微博、抖音、朋友圈等平台成为主流选择。然而,当我们在这些平台浏览时,真的在阅读"新闻"吗?随着信息生产速度的指数级提升,我们正身处一个新闻生产前所未有的繁荣期,却也面临着新闻价值逐渐消逝的危机。

近期香港名媛蔡天凤案件想必引发了广泛关注。Sir不禁思考,当人们渴望获取事件的完整脉络并寻找详尽的深度报道时,搜索结果往往充斥着碎片化信息或断章取义的标题党内容,真正能够还原事实真相的报道却寥寥无几。

标题党已进化到极致:血腥暴力、离奇死亡、荒诞形婚……这些似是而非的标题总能引爆流量。然而点开后,内容要么是AI生成的念稿配AV画面,要么完全是捕风捉影的天涯故事会。这类“新闻”却拥有惊人的传播力,点击量轻松破亿,甚至超越主流媒体发布的权威消息。

更令人玩味的是,这些耸动内容并非只在重大事件中出现。日常社交平台充斥着这类低质信息,它们呈现出高度模板化的特征:黑边黄字的标题、白边红字的导语、黄底黑字的正文。看似精心设计的画面之下,实则内容空洞,读者往往被第一眼的懵逼感击中,最终陷入更深的困惑。

例如“主人牵着小奶狗外出散步,小狗刚落地便被风吹跑”这类标题,下附实时热点“原来狗狗真的能被风吹走”。又如“男孩给小猫们上课,一众小猫昏昏欲睡,只剩一只橘猫试图听懂”的场景,再比如“游客手机掉入虎园,工作人员入园取回,小老虎好奇围观,最后被摸摸”的画面。这些内容既无事实依据,也缺乏深度,却能持续收割眼球。

起初以为这些内容只是平台用户随性发布的娱乐性信息,但仔细观察后发现,多数新闻均出自认证的蓝V媒体机构。Sir看完不禁质疑,这些究竟算是新闻吗?实际上,这正是当代社会所热议的“黄色新闻”现象。需注意的是,“黄色新闻”并非指涉低俗或色情内容,而是一种具有全球影响力的新闻传播模式,其核心特征在于通过密集的视觉元素与煽情手法获取公众关注。这一现象的起源可追溯至19世纪末,当时美国两大报业巨头约瑟夫·普利策与威廉·伦道夫·赫斯特分别创办了《世界报》和《纽约新闻报》。《世界报》于1889年率先推出定期连环画,其中穿着黄色衣服的小孩形象成为标志性符号。为争夺市场,赫斯特不惜挖走《世界报》的漫画创作者理查德·奥特考特,由此引发两报之间的版权纠纷。自此,"黄孩子"这一身穿宽大服饰、咧嘴大笑的经典形象成为两家媒体共同的标志,而以视觉冲击和情感渲染为主要手段、追求流量的新闻报道方式,也被称作"黄色新闻"。

黄色新闻通常以空洞的内容为特征,其核心在于通过极具煽动性的标题、肤浅且低俗的叙述方式以及未经核实的图片素材,以满足受众的感官需求来获取关注。此类报道模式曾使《世界报》与《纽约新闻报》等媒体获得巨额利润,并促使全球新闻行业效仿。在中国,黄色新闻现象主要集中于两个历史阶段:一是19世纪末至20世纪初直至1949年新中国成立前,二是自改革开放后,在媒体实行自主经营、商业利益至上的背景下,第二次黄色新闻浪潮再度浮现。据王艳在《浅析我国网络媒体时代“黄色新闻”的成因和特点》一文中指出,当前国内黄色新闻已达到泛滥高峰。电视剧《我们与恶的距离》曾展现一个典型案例:当某网红在家中离世时,宋乔安(贾静雯饰)所在的媒体团队为争夺流量,直接挪用他人稿件并修改文字后发布,在警方结论尚未公布前便擅自将事件定性为“自杀”。这种缺乏职业道德的报道行为持续受到行业自律委员会的谴责。值得注意的是,部分媒体从业者存在专业素养缺失的问题,如过度依赖监控画面和网络爆料作为新闻素材,却忽视了对新闻事实的深入调查与理性分析,这种现象在新媒体环境下尤为突出。

部分新闻平台将监控设备与网络爆料视为新闻素材,这种现象精准概括了当前媒体对于眼球经济的追逐。此类内容的来源多为平台用户,当用户上传的视频获得较高关注度时,相关账号便伺机而动,以夸张标题和煽情手法进行二次包装,进而攫取流量。在缺乏重大事件的日常时段,媒体往往依赖算法筛选,制造大量低俗化内容填补信息真空。然而,当突发事件出现时,流量池中又会涌现出另一类“新闻”——以血腥、煽动性叙事为核心的热点话题。从林生斌、江秋莲到蔡天凤,这些引发舆论的案例中反复出现的关键词是“反转”。受害者从悲情叙事逐渐演变为道德争议,真相在流言与情绪中被反复扭曲,这种现象背后折射的是信息传播的异化与公众认知的困境。

新闻的消逝并非源于新闻的匮乏,而在于我们陷入了"信息泛滥"的困境,仿佛每件小事都能成为头条。在新闻伦理标准日益降低的当下,我们更应铭记过去曾存在的纯粹新闻价值。以马加爵事件为例,该案件曾引发全国性关注,但相关报道却受到严密监管,这种信息管控机制正在悄然改变新闻的本来面貌。

上图源自中新网,下图来自中国青年报。然而,《南方周末》的记者却收到了一份特殊通知,有机会接触这位"杀人犯"。为追寻这份可能性,记者不顾夜色乘搭交通工具,甚至在交通停摆时请醒宾馆老板租用私家车,只为赶赴马加爵所在的派出所。抵达后,所领导亲自接待并透露,是马加爵主动要求见《南方周末》的记者。采访最终仍被某些指示阻隔,记者未能如愿。但故事并未就此终结,当时在场记者们实际上都与马加爵有过短暂接触,只是隔着铁栏杆远距离目击。次日多家媒体以"移交间隙本报记者对话马加爵"为题进行轰动式报道。而《南方周末》的记者则默默将所见记录在采访手记中。这段可能永不见天日的文字,却彰显了一名媒体人对"新闻"的尊重与敬畏。在移交前夕,记者透过看守所窗口目睹马加爵双手捧着香烟猛抽数口,警察试图用抽烟安抚他,但戴着脚镣的少年始终无法平静。

时至今日,我们是否还能找到这样的报道?关于新闻的操守与价值,业内诸多前辈已提出诸多标准。Sir今日不作全面探讨,但有一条共识始终清晰:正如美国摄影师协会前会长威廉·桑德斯所言,"你首先是人类的一分子,其次才是新闻工作者"。优质新闻的核心永远是人文关怀与生命尊重,它无需刻意的煽情渲染,而是以最本真的姿态还原事件原貌。然而,如今的数据洪流正在悄然改变这一格局。大数据具有令人警惕的腐蚀性,它首先是收割注意力的工具,继而成为驱逐深度信息的推手,最终获得了定义真相的权力。是谁让这权力不断扩张?是我们每个人的选择。每一次点击趋向情绪化的内容,都在助长数据的霸权;每一次追逐猎奇的新闻,都在为媒体的堕落添柴加火。

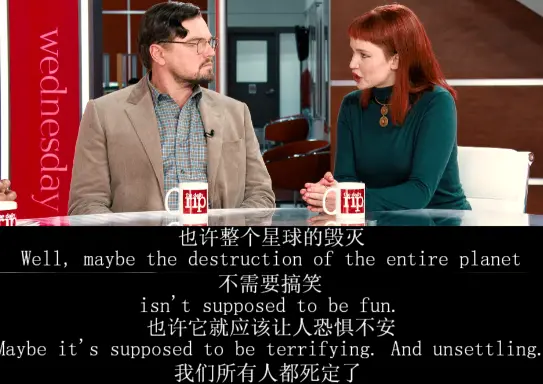

回望最初的问题:未来的新闻将如何呈现?Sir依然选择以电影为例。小李子主演的《不要抬头》正是对这一命题的精彩诠释。天文学研究生凯特与导师兰道尔发现,一颗堪比喜马拉雅山体量的彗星将在六个月后撞击地球。他们试图用专业严谨的方式向公众传达这一危机,但求助政客无果后,最终找到媒体。电视台虽将其安排在黄金时段,却不断被主持人打断,甚至被娱乐化处理。主持人直言,节目风格本就如此——坏消息也要轻松有趣,才能让更多人观看。凯特在忍无可忍之际,对着镜头怒吼:"或许整个星球的毁灭不需要搞笑,也许它就应该让人恐惧不安,我们所有人都死定了!"

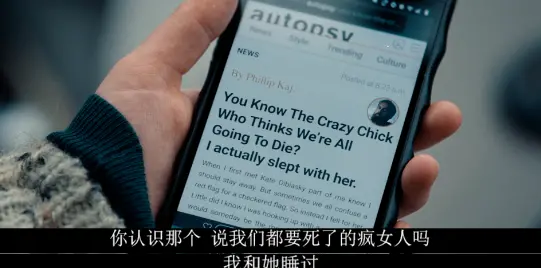

当凯特在节目中怒斥时,收视率骤然飙升。大数据监测显示,此时观众对她的言论反应最为激烈,而媒体却集体转向挖掘她前男友发布的"你认识那个说我们都要死了的疯女人吗?我和她睡过"这类私生活话题。令人遗憾的是,关于彗星撞击地球这一重大天文事件的报道被严重边缘化,作为媒体从业者的他,不仅对伴侣提出的专业预警置若罔闻,反而选择将注意力转向流量收割,这种行为已引发公众对媒体责任的广泛质疑。

这就是大数据的威力,看似荒谬却暗含真理。当电影的结局早已揭晓,彗星逐渐逼近地球,近到所有人都能清晰目睹其轨迹,人们才惊觉危险已迫在眉睫。此刻,众人纷纷奔走呼号,催促人们抬头仰望,殊不知这恰恰揭示了真相的困境——我们早已被低质新闻麻痹,而真正的真相却在喧嚣中被稀释。所有人清楚,这场警示已为时晚矣。因为追求真相的信念从未消失,真正让真相失去生命力的,不是那些虚假的新闻,而是我们对唾手可得“真相”的沉迷,是真相本身的狂欢。不必仰望?仰望又何妨——当漫天繁星皆为人造之光,真正的星辰早已湮灭于喧嚣。

最新资讯

- • 《金的音像店》曝定档海报 4月19日艺联专线上映 -

- • 黄圣依巴黎时装周美出圈,古风天珠造型被赞东方美 -

- • 《黄雀在后!》曝预告 陶虹黄梦莹变“致命女人” -

- • 一亿人在抖音催更碎尸案 -

- • 《我们一起摇太阳》新海报 彭昱畅李庚希风雨同行 -

- • 周杰伦晒巴黎游玩照片 穿搭休闲怡然自得 -

- • 金在中被税务调查追缴款项 经纪公司否认逃税 -

- • 《红楼梦之金玉良缘》曝预告 揭示元妃省亲等情节 -

- • 《庆余年2》开机?超五成网友期待张若昀回归,陈道明肖战位列二三 -

- • 《你想活出怎样的人生》制片铃木敏夫开启中国行 -

- • 甄子丹任95届奥斯卡颁奖嘉宾 曾因说真话被网友“抵制” -

- • 万玛才旦《雪豹》定档4.3 人豹冲突引出人性思考 -

- • 黄景瑜回复粉丝王鹤棣相关评论:你想我俩怎么着 -

- • 《阿莫阿依》热映中 原生态还原生活传递教育力量 -

- • 安以轩老公陈荣炼案4月21日宣判 已完成结案陈词 -

- • 《大“反”派》曝光短预告 反派逆袭倒霉开局! -

- • 梁朝伟想尝试重拍电视剧 回应与刘嘉玲分居传闻 -

- • 《草木人间》曝预告 吴磊深入传销腹地解救蒋勤勤 -

- • 向太发文谈婆媳关系:她当我是妈妈我当她是女儿 -

- • 《周处除三害》密钥延期 将延长上映至4月30日 -