资讯分类

《2024中国诗词大会》山高水长致敬“先生” -

来源:爱看影院iktv8人气:945更新:2025-09-14 19:30:41

在中华文化语境中,'先生'不仅象征着尊贵的称谓,更承载着崇高的精神境界与深切的敬仰之情。'令公桃李遍天下,何须堂前再种花'彰显师者的非凡成就;'横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛'诠释了师道尊严的铮铮风骨;'为往圣继绝学,为万世开太平'则体现了师者的使命担当。《2024中国诗词大会》第五期通过诗词艺术展现'先生'的多重意涵,带领观众在古典韵律中感受精神传承的力量,向那些照亮时代的精神灯塔致以永恒的敬意。

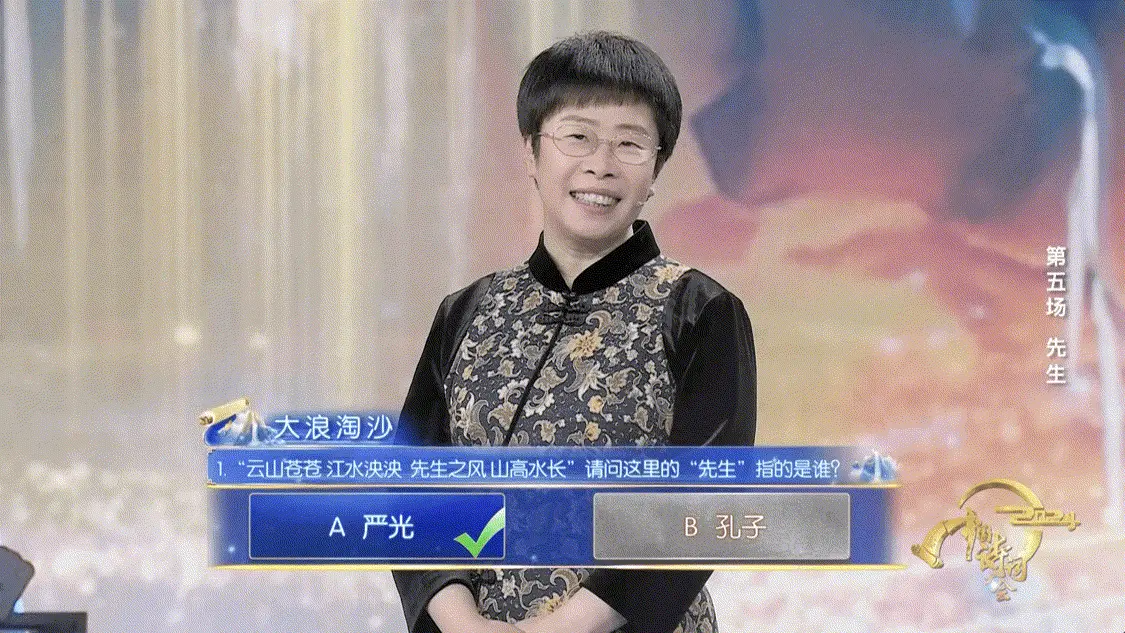

凝视诗书典籍,跨越千年的时空,我们得以窥见"先生"智慧的光芒。作为师者,他们以学识启迪后学;作为学者,他们以真理为终身追求。在中华文明的长河中,"先生"不仅是教育的精髓,更是民族精神的脊梁。北宋名臣范仲淹于修缮严光祠时,以"云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长"的千古绝唱,赞誉严光清正廉明的为政风范。这位以"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"为座右铭的仁者,一生心系苍生,在政治革新、文学创作、教育传承、水利治理等多个领域建树卓越,被王安石尊为"一世之师"。其所作《严光祠堂记》中的这句赞语,不仅成为后世敬仰师者的经典铭文,更彰显了中华传统文化中对知识分子精神风骨的永恒追求。

“天不生仲尼,万古如长夜”这一千古名句彰显了孔子对中华文明的奠基性意义。作为儒家思想的集大成者,朱熹在孔子、董仲舒之后,以系统性的学术贡献深刻影响着中国的思想文化与政治理念。蒙曼教授指出,朱熹开创性地将《大学》《中庸》《论语》《孟子》四书进行整合编纂,通过《大学章句》《中庸章句》《论语集注》《孟子集注》四部注释著作,构建起《四书章句集注》这一全新的经典体系,标志着宋明理学的形成。此后的四书体系被确立为官方教育的重要教材,成为儒学传播的核心载体。

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。”庄子以“鲲鹏”“梦蝶”等寓言为载体,为中国文学注入了丰富的想象元素,他启示世人,生命的意义不仅在于现实的成就,更在于超越世俗的逍遥自在,引导人们以独特视角探寻存在本质。蒙曼老师指出,儒家与道家为中国文化提供了两种“不朽”的价值维度:孔子强调通过德行与功业实现生命的延续,庄子则主张通过精神超脱达成永恒的自由。儒道思想相互映照,共同构筑了中华民族精神世界的双重基石。

孔孟老庄等历代先哲,以求学、求真、求善、求美的精神火炬,照亮了中华文明的千年进程,也为当代社会的思想发展提供了深远启迪。肩负使命、勇攀高峰,以“先生”精神为时代赋能。上世纪初,一批怀揣科学救国理想的学者远赴重洋求学,后在新中国成立之际,毅然放弃海外优渥条件,回归祖国怀抱。钱学森、华罗庚、郭永怀等“高精尖”人才的归国,犹如璀璨星辰,重塑了中国科技版图。1960年11月5日,钱学森主导研发的“东风一号”成功发射,实现了中国航天事业从零到一的突破,为民族复兴书写了重要篇章。本期节目中,陕西百行团选手、航天科技工程师孙兴携“东风一号”地对地导弹模型登台,重现这段历史。康震教授指出,钱学森不仅是中国航天奠基人,更以“传道授业解惑”的师者风范培育人才。他回国后主持组建国防部第五研究院,开创导弹航天研究体系。为提升科研能力,钱学森采用创新教学方式,设计“开卷考试”题型,要求学生推导火箭绕日飞行回归地球的轨道方程。面对难题,他鼓励学生“再学半年”,以此引导青年思考个人成才方向与国家需求的关系。

众多如孙兴般的优秀选手在《中国诗词大会》的舞台上绽放光彩,本期亲友团成员崔艺晗同样身兼航天使命。作为我国最年轻的现代化航天基地,文昌发射场肩负着"天问探火""嫦娥探月""天宫空间站建造"等国家战略任务。那些曾流淌在《山海经》《楚辞》中的"飞天"意象,如今化作"嫦娥""天问""天宫""北斗""悟空"等航天工程的命名,正以科技的力量将先人仰望星空的诗意转化为探索宇宙的现实征程。

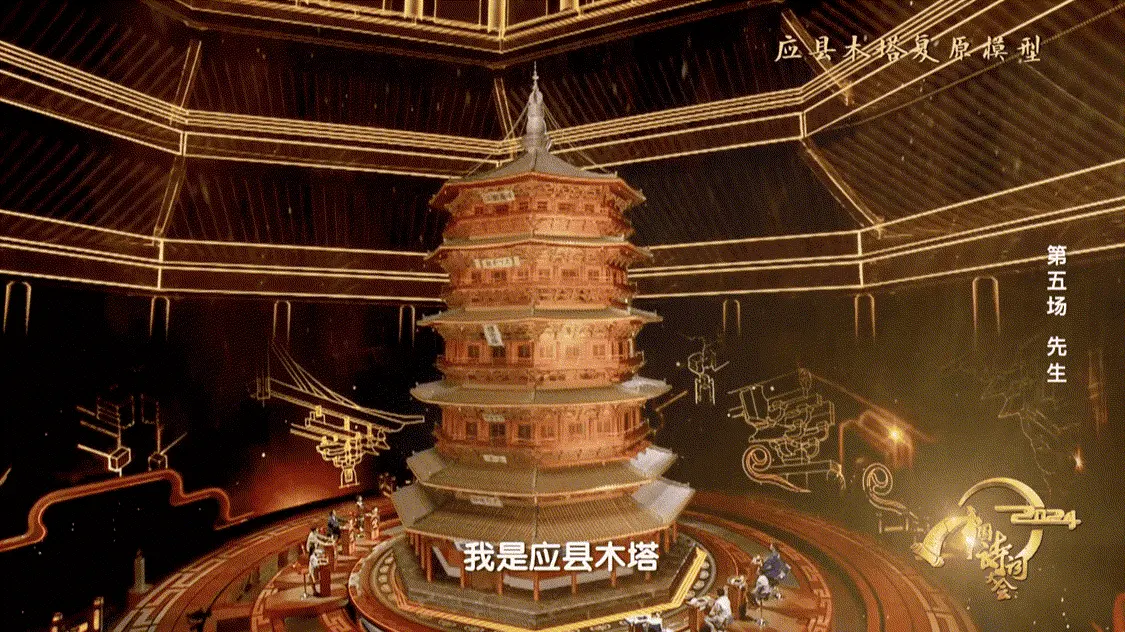

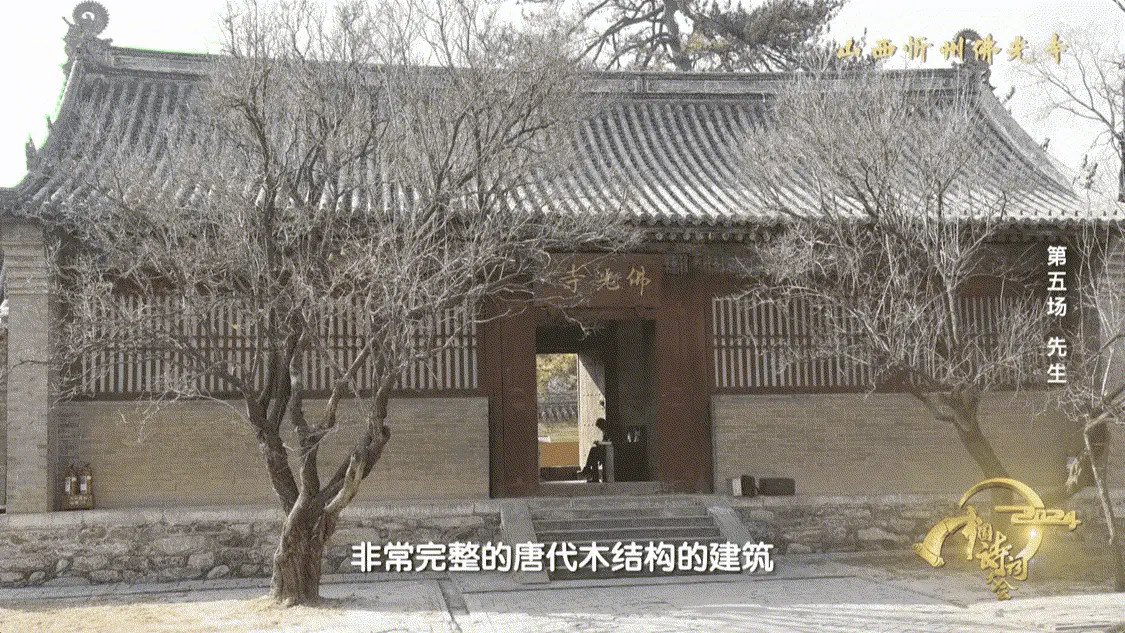

本期“情景共答”环节通过VR技术生动还原了应县木塔的历史风貌。作为始建于11世纪辽代、历经千年风雨仍屹立不倒的建筑奇迹,这座木塔现为全球现存最古老的木结构塔楼。康震教授提及,上世纪曾有日本学者断言“中国已无唐代木构建筑遗存,若想观赏此类建筑,需前往奈良。”这一言论深深触动了建筑学家梁思成,激发了他探寻国内唐代木构建筑的决心。在应县木塔与云冈石窟的实地考察中,梁思成与林徽因夫妇历时七年,最终于山西发现完整保存的唐代木结构建筑——佛光寺大殿。此举也寄托着他对提振民族自信的期望。此后,梁思成、林徽因等学者深入各地,通过实地考察与精细测绘,系统记录了包括应县木塔、佛光寺大殿在内的诸多古建筑,最终编纂成《中国建筑史》这部传世之作,为中国古代建筑文化留下了珍贵的历史印记。

梁思成曾为应县木塔撰写文章,其中写道:“这座古塔宛如一盏长明灯,自九百年前便昼夜不息地闪耀至今。”千百年来,无数先贤恰似一盏盏不灭的明灯,他们以文育人、以礼约人,用智慧之光照亮我们的人生道路;在求索真理的征途上,他们化身引路人,以“蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看”的执着精神为我们指引方向;更以“天不生仲尼,万古如长夜”的深远影响,让中华文明在传承中焕发永恒光彩。让我们在诗词中感悟先贤教诲,以不负时代的精神奋勇前行!《2024中国诗词大会》自3月23日起,每周六20:00在CCTV-1综合频道首播;CCTV-10科教频道则于每周六21:58重播上期内容,每周日20:32重播本期节目,敬请期待。

最新资讯

- • 《金的音像店》曝定档海报 4月19日艺联专线上映 -

- • 黄圣依巴黎时装周美出圈,古风天珠造型被赞东方美 -

- • 《黄雀在后!》曝预告 陶虹黄梦莹变“致命女人” -

- • 一亿人在抖音催更碎尸案 -

- • 《我们一起摇太阳》新海报 彭昱畅李庚希风雨同行 -

- • 周杰伦晒巴黎游玩照片 穿搭休闲怡然自得 -

- • 金在中被税务调查追缴款项 经纪公司否认逃税 -

- • 《红楼梦之金玉良缘》曝预告 揭示元妃省亲等情节 -

- • 《庆余年2》开机?超五成网友期待张若昀回归,陈道明肖战位列二三 -

- • 《你想活出怎样的人生》制片铃木敏夫开启中国行 -

- • 甄子丹任95届奥斯卡颁奖嘉宾 曾因说真话被网友“抵制” -

- • 万玛才旦《雪豹》定档4.3 人豹冲突引出人性思考 -

- • 黄景瑜回复粉丝王鹤棣相关评论:你想我俩怎么着 -

- • 《阿莫阿依》热映中 原生态还原生活传递教育力量 -

- • 安以轩老公陈荣炼案4月21日宣判 已完成结案陈词 -

- • 《大“反”派》曝光短预告 反派逆袭倒霉开局! -

- • 梁朝伟想尝试重拍电视剧 回应与刘嘉玲分居传闻 -

- • 《草木人间》曝预告 吴磊深入传销腹地解救蒋勤勤 -

- • 向太发文谈婆媳关系:她当我是妈妈我当她是女儿 -

- • 《周处除三害》密钥延期 将延长上映至4月30日 -