资讯分类

张继科48小时内的三次「隐身」 -

来源:爱看影院iktv8人气:812更新:2025-09-14 12:08:12

张继科事件持续发酵数日,舆论焦点却始终绕开具体受害人。毕竟,受害者本身往往不愿被卷入话题,也未曾主动介入其中。值得关注的是,该事件中涉及的个体或许可以是任何人,也可能被无数其他角色取代。相较于同类事件中女性受害者的高关注度与公众好奇心,那些被忽视的层面更值得被重新审视。Sir观察到,张继科在这场风波中呈现出明显的"隐身"状态,至少三次现身却始终未能成为核心叙事主体。

该问题本质上探讨的是两性关系中隐私泄露的性别差异现象。以2022年英国纪录片《全网最痛恨的男人》为例,该片揭露了色情网站"Is Anyone Up"上充斥着女性的私密照片和详细个人信息。这种现象背后反映出,在网络隐私侵权事件中,女性往往成为主要受害者,其个人隐私一旦被曝光,通常会面临更严重的社会舆论压力与心理创伤。

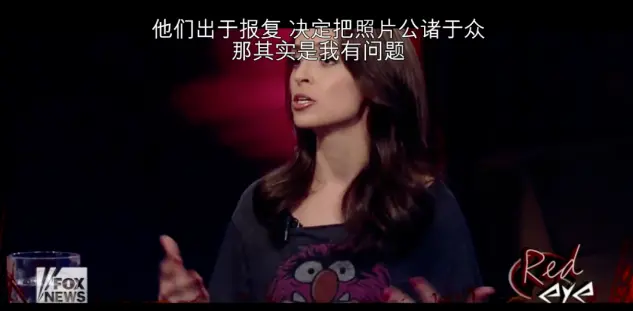

该网站实质上更像一个以报复为目的的平台。其创始人汉特·摩尔年仅24岁,因遭遇女友分手而创建此网站,意图公开她的隐私信息。随着平台逐渐聚集大量追随者,用户开始上传前女友的私密内容,导致对方遭受持续的网络羞辱与骚扰。

公众对隐私泄露者的身份往往漠不关心,但女性照片一旦被传播,便持续吸引大量关注。这种现象背后,人们释放负面情绪的动机常被冠以"合理"的名义。诸如"若非风流韵事,何需拍摄此类照片"的质疑,折射出社会对女性的双重标准。

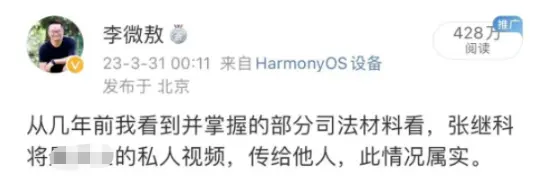

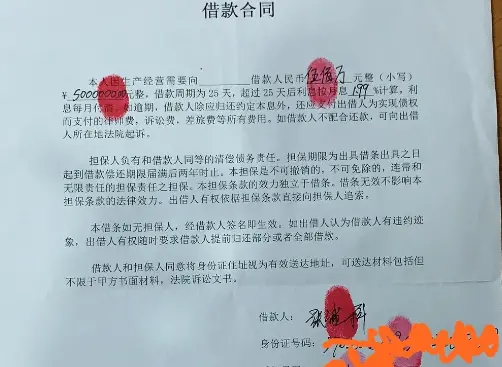

在双方社会地位与阶级背景基本相当的前提下,一种明显的权力失衡现象浮出水面。隐私对女方而言如同悬顶之剑,稍有不慎便可能引发危机;而对男方而言,则成为彰显实力的谈资,甚至可作为博弈的筹码。一旦相关爆料传开,围绕女明星的隐私争议迅速发酵,部分人甚至以“寻求视频”作为获取信息的手段。在公众视野中,这类信息的价值越高,其对个人隐私的侵蚀就越严重。在汉特·摩尔的网站上,此类信息对男方而言不仅意味着宣泄私愤的渠道,更成为获取关注的手段。张继科所涉及的视频资料则如债券般可作为交易筹码。一段正常的交往对女方可能意味着隐患,却可能成为另一方的把柄——他可以轻易交出,也不必担心自身陷入困局。他借由这些私密内容彻底隐身,仿佛从未存在过。从李微敖的爆料可知,作为“债主”的当事人显然并非无辜。向无关人员索债,既违背人情伦理,也突破法律底线。更令人震惊的是,其索要金额高达2200万,远超所谓500万的借条,最终因此事被判敲诈勒索罪,获刑7年。

然而,关于张继科的状况,现有爆料显示他可能不会承担比债主更严重的后果。债主的行为涉嫌刑事犯罪,而张继科若涉及“视频抵债”则可能构成对女方的隐私侵权,属于民事责任范畴。至于是否涉及传播淫秽物品罪,需视传播数量及是否以牟利为目的等因素综合判断,目前尚无明确结论。若仅涉及民事责任,最终是否追究取决于女方的选择。

值得注意的是,根据李微敖的报道,女方在遭遇敲诈后,并未第一时间选择报警。据称,S先生向其索要钱财的时间段为2019年12月至2020年1月,初期要求2200万元,声称需为其前男友张继科代偿赌债,后将金额降至1700万元。这一过程显示出双方存在拉锯式的谈判,且持续时间达一个月。或许,女方最初希望通过金钱解决纠纷,但因金额过高最终选择报警。

事件发生已三年,期间女方似乎刻意保持低调。若起诉张继科侵权,同样面临信息泄露的风险。作为公众人物,她难以预知丑闻公开后的舆论走向,以及此事对其个人形象和事业可能产生的影响。更进一步而言,一旦相关视频和照片流出,后果可能更为严重。正如2009年艳照门事件所示,即使涉及者是受害者,且泄露照片者已受到法律制裁,当事人仍需面对公众的指责,甚至被冠以“形象扫地”的标签。

当女性试图突破传统角色的束缚时,往往会被赋予诸如违背礼教、举止不当等负面标签,这种社会期待折射出对性别行为的刻板规训。

美剧《难以置信》中,一位少女在经历性侵后选择向警方报案,却在遭受严苛盘问时,因记忆的创伤反复动摇,最终承认自己可能涉及虚假指控。而该剧所改编的真实事件更令人震惊:2008至2011年间,多名女性在熟睡时遭遇蒙面男子无差别入室强奸。令人不安的是,为何多数性侵受害者在报案时会陷入犹豫?这种悲剧性选择背后,映射出一个残酷现实——作为受害者,最初的本能反应往往是自我压抑或通过金钱换取安宁,而非勇敢地启用法律武器。当正当维权成为一种负担,法律的庇护便失去了应有的效力。

这种社会现象在张继科案中再次显现。当加害者被追责时,舆论焦点却迅速转向受害者本身。当女明星与私密照同时出现,公众讨论的重心往往偏离事实本身,转而聚焦于“如何公关”“是否还能继续发展事业”等问题。这种舆论导向构成了张继科的第三次隐身——即便官方媒体强调这是严肃的法律议题,即便受害者获得一定同情,但公众仍习惯性地将矛头指向受害者,认为其行为本身已经造成不可逆的伤害。这种看似善意的评判,实则在无形中为加害者提供了逃避责任的空间。

这种“性耻感”构成的社会氛围,正在压制无数女性受害者发声的勇气。国产影视作品中常见“大女主”在遭遇侵害后奋力反击的桥段,但现实中,当女性成为性侵受害者时,舆论更常被灌输“应保护自己”“不可接受私密照拍摄”的观念。这种认知似乎忽视了一个荒诞的现实:为何性侵的受害者总是被贴上“性丑闻”的标签,而加害者却能轻易隐身?如果我们无法撕破这层将女性推向困境的“性耻感”幻象,那么无论外界如何呼吁,都可能让下一个受害者重复相似的痛苦经历,因为伤害不仅来自外部舆论,更根植于受害者的内心认知。

台剧《她和她的她》中,一位女主被敬爱的老师性侵后长期陷入精神分裂状态,这并未仅仅源于性侵本身,而是因为她反复听到“你的人生已毁”这类话语。这些声音既来自伪装正经的加害者,也来自受害者家属对性的集体沉默。正如剧中另一个受害者同学的反应——“我已经脏了,烂了,想死”,这恰似当代舆论对女性性侵受害者的集体投射:将伤害归咎于受害者自身,而非追问加害者的责任。

我们往往忽视一个事实:与教会女孩远离“坏”男孩的逻辑同样重要的是,揭示某种社会议题的荒诞性。为何当男性陷入道德困境时,女性却必须被迫维持“纯洁”的形象?这恰如张继科在舆论漩涡中的三次“隐身”——作为丑闻的中心人物,他却能以“不愿站在风口浪尖”为由,反复强调自身的清白。这种选择性沉默,恰似《大红灯笼高高挂》中那个始终存在于庭院却从不露面的老爷,其存在本身已成为压迫的象征。那些依附于这种权力结构的女性,如同被禁锢在压抑而封闭的牢笼中,既被要求成为悲鸣或颂歌的受众,又被剥夺了对自身处境进行独立思考与发声的权利。

在张继科事件中,最理想的状态是无需有人对女明星表达同情。因为公众普遍认为,这属于张继科的个人丑闻,而非女方的过错。女方的演艺生涯与商业价值本应不受任何影响,但现实却远未达到这种理想状态。相较于过去“艳照门”时期的舆论环境,我们或许已有所进步——女明星不必再以玉女形象示人,也不必为拍摄私密照而反复澄清。然而,她们依旧选择沉默,不敢直接回应那些要求照片的网友。她们仍在为一个本不应成为污点的污点,默默承受着代价。

最新资讯

- • 《金的音像店》曝定档海报 4月19日艺联专线上映 -

- • 黄圣依巴黎时装周美出圈,古风天珠造型被赞东方美 -

- • 《黄雀在后!》曝预告 陶虹黄梦莹变“致命女人” -

- • 一亿人在抖音催更碎尸案 -

- • 《我们一起摇太阳》新海报 彭昱畅李庚希风雨同行 -

- • 周杰伦晒巴黎游玩照片 穿搭休闲怡然自得 -

- • 金在中被税务调查追缴款项 经纪公司否认逃税 -

- • 《红楼梦之金玉良缘》曝预告 揭示元妃省亲等情节 -

- • 《庆余年2》开机?超五成网友期待张若昀回归,陈道明肖战位列二三 -

- • 《你想活出怎样的人生》制片铃木敏夫开启中国行 -

- • 甄子丹任95届奥斯卡颁奖嘉宾 曾因说真话被网友“抵制” -

- • 万玛才旦《雪豹》定档4.3 人豹冲突引出人性思考 -

- • 黄景瑜回复粉丝王鹤棣相关评论:你想我俩怎么着 -

- • 《阿莫阿依》热映中 原生态还原生活传递教育力量 -

- • 安以轩老公陈荣炼案4月21日宣判 已完成结案陈词 -

- • 《大“反”派》曝光短预告 反派逆袭倒霉开局! -

- • 梁朝伟想尝试重拍电视剧 回应与刘嘉玲分居传闻 -

- • 《草木人间》曝预告 吴磊深入传销腹地解救蒋勤勤 -

- • 向太发文谈婆媳关系:她当我是妈妈我当她是女儿 -

- • 《周处除三害》密钥延期 将延长上映至4月30日 -