资讯分类

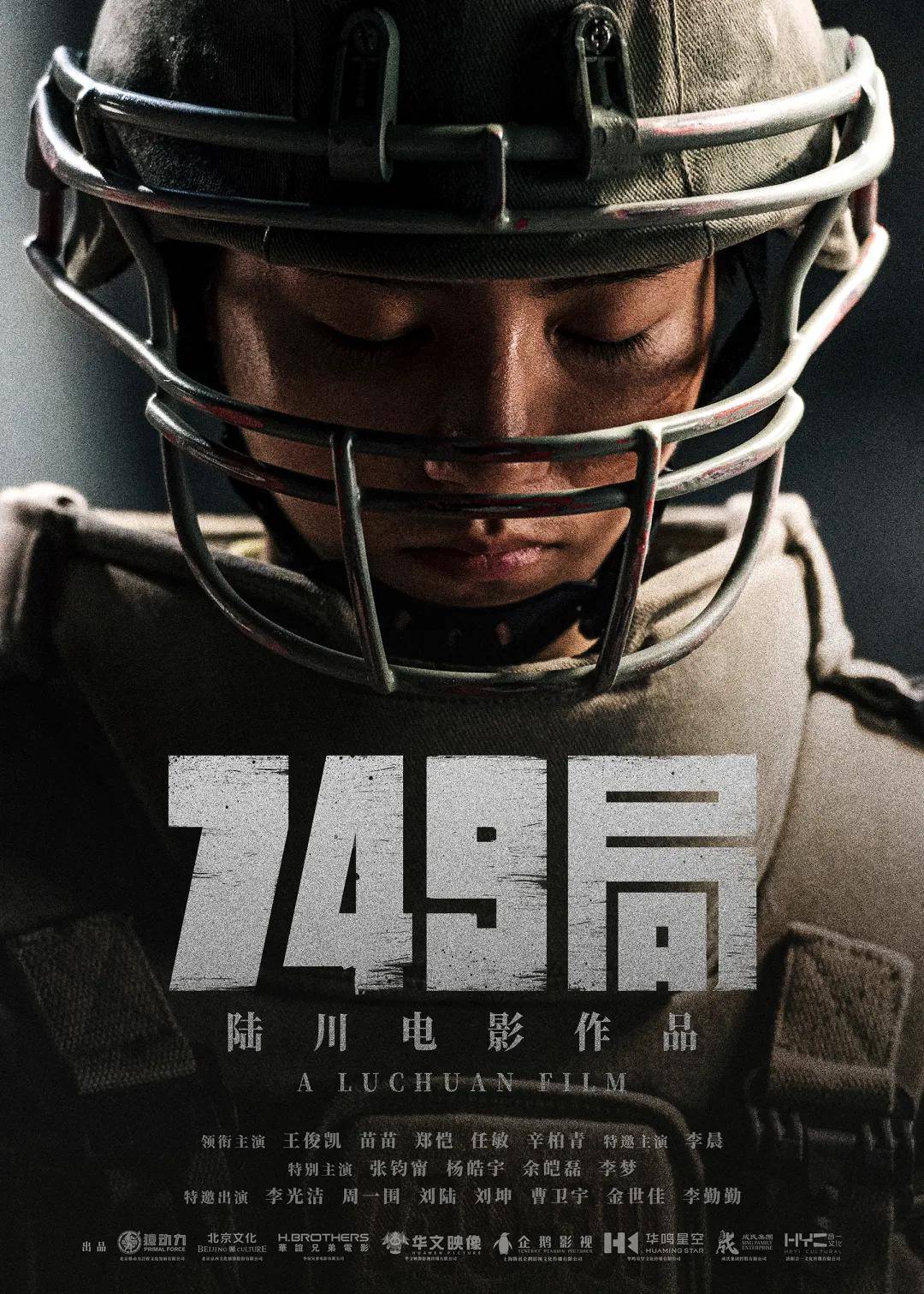

这6年,陆川电影资金链断裂后,每天拼命“搞钱” -

来源:爱看影院iktv8人气:122更新:2025-09-14 11:53:55

陆川,这位以盈利模式支撑电影创作的导演,其行为并非可笑,而是对艺术的坚定投入。

电影《749局》在杀青后的五年间,演员李晨一度认为"这件事已经结束了"——这被外界视为影片未能上映的委婉表述。他甚至遗忘了自己曾参与这部作品,直到前两年在公众号看到"消失的电影"专题时,才重新想起《749局》的存在。与李晨有相似感受的行业人士不在少数。导演陆川自影片拍摄受阻以来,便逐渐淡出了公众视野。在这段漫长的等待期里,除了追讨资金和寻求新项目合作,陆川极少主动与外界联系。他坦言"电影未能完成对导演而言是一种致命的遗憾,能避免曝光就避免曝光"。自2018年10月在重庆开机后,陆川便陷入了严重的财务困境。原本3.5亿的制作预算中,他未采纳监制韩三平的建议,在仅收到30%投资的情况下便在北京启动拍摄。

电影《749局》的筹备始于2016年,陆川以打造一部兼具科幻元素与好莱坞级视效的影片为目标。彼时国内并无类似作品的先例,AI技术尚未成熟,他只能依赖分镜绘制、预览制作、三维建模等复杂且耗时的工序实现创意可视化。期间世界观经历多次颠覆重构,使得项目耗时长达两年。在影视行业蓬勃发展的2016至2018年间,多部票房破十亿、二十亿乃至三十亿的国产电影相继问世。陆川曾认为当时"资本涌动、行业繁荣,一切都在向好的逻辑里"。其六家投资方中包含四家上市公司,这种稳定的资金来源让他倍感安心,已签约的款项仿佛已存入私囊。

然而开机当月,国家税务总局出台规范影视行业税收秩序的政策,引发行业震动。资本市场随之出现连锁反应,诸多企业暴雷,曾经鼎沸的影视投资迅速降温。陆川面临资金链断裂的困境,原本承诺注入剧组的投资迟迟未到位。面对困境,他启动"三线作战"模式——同步推进拍摄、筹措资金、压缩成本。首当其冲被裁的是五位好莱坞资深团队成员,其周薪高达两万美元;随后拍摄团队与后勤保障也经历精简。更艰难的是,他不得不将个人与企业的资金持续注入剧组。

在拍摄期间,陆川始终保持高度紧张状态。据李晨回忆,彼时的导演"始终保持着凌乱的发型"。至2019年7月杀青时,剧组规模已从最初数百人缩减至300余人,团队成员的住宿条件也降至人均每日100元的经济型酒店。但最棘手的后期视效投入仍悬而未决。一次聚餐中,韩三平劝导陆川"要敢于为这个项目背书",建议他"用创新方法解决资金难题"。陆川坦言已垫付大量资金,韩三平随即拍打其大腿表示:"这些垫资就视作你的投资,唯有主动投入,才能证明你的股东身份。"而此时,王中磊的另一只手也同时拍打陆川大腿。

此后多年,陆川反复提及这两次腿部拍打的遭遇,认为自己被误导。他意识到,承担一部电影意味着要直面全部财务风险,包括原本应由大股东承担的法律责任。当时正值他最为焦虑的时期,不仅项目陷入资金短缺,更因延期上映触发五起诉讼,涉及2500余万元的债务。面对这些困境,他回忆道:"我们家是知识分子家庭,家训是再穷也不许向他人借贷——从未有过欠款记录,也未曾打过官司。"突如其来的财务危机令他陷入深刻的精神困境。

在影视资本繁荣的时期,陆川秉持"商业白丁"的管理理念,习惯性地将公司交由信任之人经营。他曾投出多个创业项目及青年导演作品,但收益远未达预期,多数投资血本无归。巨额的资金缺口让他辗转难眠,"一个小目标"曾是他难以逾越的深渊。为寻求突破,他于2019年底接受MBA课程学习。这个"雨天打孩子"的契机,让他在商学院课堂中首次接触到KPI概念。他形容这些课程如同"打开天眼",在完成企业人力资源管理课程后,便立即致电公司HR,要求辞退一位工作七年的高管——这位也是他的好友,却始终未能促成任何业务合作。随着对"功劳"概念的重视,陆川逐渐改变了过去"苦劳"至上的管理思维。

陆川参与活动期间,他下定决心重整公司运营,目标明确——确保电影《749局》的完成。自2020年起,这位导演开始涉足广告拍摄领域,视作最直接的创收途径。他曾戏称:"如果搓背能换来足够广告费,我也甘愿尝试。"那年,他背着双肩包频繁奔波于各大广告拍摄现场,仅2020年就完成了十一支广告的制作,每月朋友圈中都有其广告作品的身影,业内评价他"抢钱抢疯了"。然而正是这段时期,关于他的负面传闻最为密集,电影《749局》也常成为同行饭桌上的谈资,多数声音显然是持悲观态度的。

陆川通过广告拍摄积累的资金,悉数注入《749局》项目账户。20余人的后期团队安静地驻扎在他公司,逐帧处理绿幕、制作预览素材;澳大利亚、印度、俄罗斯的特效公司相继加入制作阵容。他坦言:"无法一次性发出去一千五百个镜头同时制作,我的策略是挣多少花多少,逐步推进,如同铁锅慢炖,终会完成。"作为华文映像集团董事长兼《749局》早期投资人,贾淕是少数始终坚信陆川能完成项目的知音。她通过陆川不定时发送的进展信息了解制作情况,曾感慨那番承诺"有种一掷千金的气势"。

在项目最艰难的三年里,陆川几乎将所有经济收益都投入其中——拍摄广告、参与综艺、制作剧集和冬奥纪录片,全面试水赚钱模式。今年初,一部剧集的承制费到账后,他发现公司资金池终于与《749局》的完片预算持平。这一刻,他感到多年压力烟消云散。今年3月,李晨在补拍现场见到坚持梳理项目的陆川,对方抱着iPad展示后期制作细节:"你看这个镜头的技术细节,这是哪个团队完成的,现在还需要处理哪些环节。"随后坦言:"这两年什么都没干,赚钱就做一点,完成就干一个。"

随着《749局》补拍杀青,陆川在4月22日发布微博称"没有遗憾",感慨"八年拖着这艘船,终于可以靠岸"。以下是陆川口述内容,经"后浪研究所"整理后发布。

2014年,三爷(韩三平)在离开中影前曾与我深入交谈,建议我尝试拍摄兼具作者性与市场性的作品,尤其要突出商业价值。我欣然接受这一提议,因为之前执导的《寻枪》《可可西里》等作品均属文艺路线,而当时行业已转向类型片创作,强调受众体验与市场趋势。因此,我选择拍摄《九层妖塔》。然而,我始终提醒自己这是一部商业片,但又渴望保留作者性,这种既要又要的态度导致二者未能完美平衡。然而,这次尝试激发了我对类型片的浓厚兴趣,尤其是大量视效工作的学习过程,令我感到前所未有的吸引力。自2015年起,我开始筹备《749局》这个故事,当时真心希望借此打造一部展现电影成熟工业体系的作品,同时,这个故事也承载着我一段青春记忆——因为我曾亲历749部队。为此,我们聘请了《疯狂麦克斯》的美术团队,摄影师由拍摄过《星球大战》《绿里奇迹》的David Tattersall担纲,视效总监更是参与过《阿凡达》等知名作品,道具团队也汇聚了诸多业内高手。当时这五大核心团队成员均为好莱坞出身。

彼时中国电影市场对海外资本充满吸引力,行业交流呈现高度繁荣态势,整体处于外向型发展阶段。我在好莱坞能够轻松接触到相关人才,且多数人愿意接受折扣条件。2017年,《749局》的预算是3.5亿,虽在国内不算特别高昂,但当时已不乏6亿级制作案例,此预算对于该体量影片而言显得尤为节省,我认为是可行的。整个行业当时呈现蓬勃态势,仿佛到处都是机遇,各种利好消息频发,不少导演工作室接连被平台收购或被行业大佬吸纳。虽然我公司门口没有出现如行业般络绎不绝的拜访,但该电影作为项目标杆,确实获得了迅速融资。短短时间内,便有六家投资方加入,其中四家为上市公司,对我这个刚入行的商业小白而言宛如稳坐钓鱼台。

三爷曾建议我待资金到位85%再启动拍摄,当时我们账户余额已达到30%,预计下周、下下周将到账两笔款项,届时可能升至50%。另一家公司承诺一个月内全额付款,我心想这都是老街坊,且参与了他们的内部绿灯会,这些均为上市大平台,因此决定启动拍摄。然而,计划恰好与2018年行业寒冬不期而遇,整个市场瞬间陷入混乱,大量企业出现资金问题。我们领投的某公司35%投资款突然出现问题,导致项目搁置。虽然未明说不投,但资金已无法动用。当时所有投资均已支付首付款,我认为这35%资金早该进入公司账户。如此庞大的互联网平台,日进斗金的企业,怎会因为这点资金而动摇?随后我开始思考为何要成立公司,至此意识到无法完全依赖第三方资本,唯有通过企业自身发展壮大才能掌控局面。

当时该公司的管理层也是我的好友,不断劝我再观望一段时间。但我的演员合同早已签订完毕,因为演员档期需确认,若不及时安排,可能会影响后续拍摄计划。因此,我只能果断启动拍摄。一旦开机便难以暂停,尤其是当时最核心的格斗戏份已拍摄完成,剧组上千人同时作业,每日开销高达上百万。例如,本应到账的一两千万资金,实际到账仅寥寥数百万。但群演每日需现金结算,车辆燃油、住宿等支出也必须现付,这导致资金紧张。为维持拍摄,我们不得不进行首轮裁员,好莱坞团队率先撤离,因为确实无力支付薪酬。所有高端设备与奢华配置只能暂且搁置,它们属于电影制作中的奢侈品。

此后,我们陆续裁减部分团队与车辆,最终仅保留300余人,住宿标准也大幅下调,最终可能只能以百元价位的床铺维持基本需求。即便如此,拍摄进行到中期时,资金依然极度紧张,我们曾账户余额仅剩7万元。这场资金危机深刻影响了我的后续决策,促使我更加坚定了自主创业的信念。

在2019年拍摄期间,由于资金短缺,整个剧组始终处于一种紧张的状态。每天都在为预算问题焦虑不安,我们不得不将制作周期延长。作为一部带有科幻元素的影片,大量场景需要搭建,常规流程是先进行3至5个月的预置,随后20天完成拍摄。然而,我们没有足够的资金进行预置,只能在一个场景中反复耗时,不敢将所有内容一次性拍摄完成,而是选择在外景拍摄期间等待资金到位,采用‘用时间换空间’的策略。等到一笔资金到账后,我们才能安排剧组的生活保障,然后迅速推进这两个场景的搭建工作。这种做法显得格外煎熬。相比于工业化流程中先完成所有场景搭建再进行拍摄,或是分阶段搭建与拍摄,我们无法做到,只能像‘边打仗边突围’一样,边制作边应对资金的短缺问题。

后来我一个老哥们儿到重庆探班,他说川儿,35%我确实投不了了,但是我的职权范围内10%我能自己说了算,我直接投给你。他救了我。这一笔3500万,是支撑我杀青的资金。说实话我这些投资方都不容易,行业里太难了。有一个资方哥们,他给我电话说川,我账上就八百万了,我给你五百万,三百万我过日子。但是后面的钱我投不动了。我能感觉到这是情谊。周一的时候五百万就到账了。我拼到今天有很大一个原因是因为我不能辜负他们的信任。杀青之后,我开始关心产业报告或者看一些财经新闻,我开始关心这些股东他们公司怎么样,他们还有没有可能把资金投进来,听上去有点鸡贼吧。从2019年7月开始,我突然发现这个事儿就深了,有了一种非常危机的感觉。就比如前一天还在跟某个股东要钱,跟他在一起吃饭,很正常。第二天就看到一个新闻,说某某公司如何如何。我才明白他背着多大的事。企业家太不容易了。坦率的说,我不是那种在任何时代任何周期里面都具备强吸金属性的创作者。作为一个大行业中泛舟的一个人,必然被这个波浪所波及。当时我们账上已经没有钱了,资方一共就打了两个亿左右,整个后期完全是空挡滑行,除了养公司,还养着一支二十几个人的后期团队,我当时还是个创作者心态,就一点点往里垫钱,想辙把这片子做完。那会儿陆续垫了大几百万,想着投资方的钱进来,我们就把垫资撤回来。反正北京孩子,再怎么着就啃老呗,反正我爸房子也多,一直比我富裕。其实当时我还去上了个商学院,当时班上有好多又年轻又有钱还上市了的同学,一说年产值多少个亿,我心说要不让他们给我投点儿?但还是那点儿面子,就从来没跟他们张过嘴。但也幸亏没开口,因为紧接着疫情就来了,把所有人都打倒了。我亲眼看到我同学就被各种血洗,一夜之间关店多少,负债多少,最后卖资产——我心想幸亏没给人添堵。后来有一天我、中磊、韩三平三爷还有几个人一块吃饭,然后三爷就说,川儿你看大家都很困难,你如果把这个项目扛起来,你可能就财富自由了。我说我怎么扛下,这么多钱?他说你应该学学(两个导演名字),人家都已经成为制片公司了,你这还是打工呢,你往前走走,你看你能不能靠你的方法把这个项目资金堵上是吧?“啪”一拍我大腿。

在749补拍片场的韩三平曾坦言自己垫付了资金,而三爷则表示这些垫付的款项等同于投资。只有当资金真正注入项目,才能获得他人的信任,被视为真正的股东。与此同时,王中磊拍了我右侧大腿,仿佛在给予某种认可。两边大腿各被拍了一下的结果,竟让我被动卷入了这一场产业博弈。多年以来,我始终觉得被误导,从未有过投资电影的念头。然而如今,若不能亲自投资自己的作品,似乎意味着失去了主导权。我开始相信自己的判断,也将以更加严谨的态度对待每部电影的制作。从前,导演在产业链中更像是一个短暂的中介,任务完成后,作品便被剥离,其商业价值也全归他人所有。即便参加电影节,也需要向他们求借拷贝。随着疫情后的产业调整,我认为新的逻辑正在形成。例如,我们开发的IP为何不能属于自身?为何不将其沉淀在公司内部?既然建立公司,IP就应具备更持久的生命力,其价值取决于IP本身的生命周期,而非个人的创作周期。因此,如今我开发的电影,若不允许自己投资,那将是一个不可接受的结局。

拼尽全力,也要在这条赛道上坚持到底。当时企业现金流紧张,项目利润也有限,我不得不从家中调配资金维持公司运转,这种状况成为常态。拍戏期间裁员剧组的同时,也在对团队进行精简,公司人员从70多人锐减至杀青时的40多个。随后召开的闭门会上,高中层又陆续流失了18人。面对被裁团队时,我们坦言已无力支撑如此规模的发展;我曾说,留下的伙伴未必能享受优渥条件,离开的同志也不一定就是错误的,因为我要带领核心团队突破重围。而留下的成员,唯一使命就是确保项目顺利推进,但如今回头看,这个电影的生存状况依然堪忧。

陆川在拍摄电影期间遭遇资金困境,但广告项目并未带来预期收益,这让他面临退局的抉择。面对合作伙伴的亏损,他选择以朋友身份保持体面,将重心转向自身擅长的领域。早期以生存逻辑为优先,只要能获得广告收入,便毫不犹豫地参与拍摄,即便当时对品牌匹配度有所坚持。然而,20年后他主动组建团队开拓广告市场,凭借专业的制作能力和合理定价迅速打开局面。广告拍摄周期短,两三天便可完成,但却需要两个月的前期筹备,这让他在项目执行过程中经历了从抗拒到适应的转变。长时间高强度的商业项目打磨,不仅强化了团队的执行力,更系统化了成本管理流程,使公司逐步建立起成熟的内控机制和OA系统。尽管广告行业带来相对稳定的现金流,但行业特性决定了单支广告利润有限,视效团队二十多成员工的薪资压力依然存在。这种高强度的创作困境让他萌生回归电影的念头,但也逐渐意识到广告行业对自身能力的锤炼价值。如今,他开始尝试与合作导演共同推进项目,强调客户认可的重要性,这种转变既是对行业现状的妥协,也是对专业发展的重新定位。

陆川团队在拍摄期间,圈内朋友曾劝他道:'你作为电影导演一直专注广告拍摄,是否会影响你的品牌价值?'其实他内心也存在挣扎,因为对于电影导演而言,未能完成电影作品确实是一种原罪,这让他产生过羞耻感。因此他一度选择远离外界喧嚣。但后来,他逐渐释怀。某日与友人共进晚餐时,他已完成了20多支广告的拍摄,友人提及近期圈内对他的评价,表示'你疫情期间能持续拍摄广告,其实已是难得之事'。此时舆论从最初的质疑迅速转变为羡慕。他当天对朋友说道:'兄弟,我已经不再拍摄广告,开始专注于电视剧创作了。'

2021年初制定战略时,我明确宣布要进军剧集领域。这一决策基于两点考量:其一,广告业务的收入难以覆盖电影项目的高成本消耗;其二,经过MBA学习后,我深刻认识到单一产品线对企业发展存在隐患,而我们最具竞争优势的始终是内容研发能力,因此必须拓展剧集业务。相较于电影,剧集市场更具商业价值,这艘船更大,我们必须抢占先机。我们迅速组建了专业的剧集团队,提出"当年立项当年开机"的高效目标,并确立"开门办厂,服务行业"的核心理念。

在2019年前,我们始终专注于自主研发项目,但面临周期长、见效慢以及人才储备不足的困境。当时团队成员多为新人,难以聚集足够多的行业高手,成本控制也存在挑战。基于此,我提出要主动出击,成为行业的"野蛮人",正如我们进军广告领域时所做的那样。虽然缺乏版权资源和资金支持,但我们的内容创作能力是核心优势,这将成为打开市场大门的钥匙。

我亲自承担起开发工作,从一个兄弟公司引进了《good doctor》项目。针对落地困难的问题,我主动提出合作方案:协助开发、寻找平台,共同分享承制费用,最终促成《非凡医者》的诞生。尽管初期遭遇多个平台的质疑,主要源于《749局》的市场传闻,但最终与芒果台达成合作。他们惊讶于我不仅完整编写了剧本,更在财务透明度和现场制作投入度上展现出专业素养,这为后续项目铺平了道路。

继《非凡医者》之后,我们又与另一家兄弟公司合作《借命而生》。同样面临开发难题,我提出由我负责剧本创作和平台对接,最终成功引入迷雾剧场。今年2月4日,《借命而生》顺利杀青。这两部作品均实现了准时开机、按时完成,且未出现超期或超支问题。通过这两场"战役",我们不仅锻炼了团队,跑通了管理流程,更完成了优质作品,重建了行业口碑。

更重要的是,剧集制作的成功让新资方看到了企业的价值,为《749局》电影带来了新的投资机会。在投入剧集制作时,不少人质疑"有电影在手怎可能专注剧集",但事实证明我始终以100%的精力投入剧集领域。必须在剧集赛道上生存,用剧集养活电影,所以我必将在该领域做到极致。即便在100%投入之外,我仍愿意拿出额外的20%资源支持电影制作,因为需要与全球顶尖视效公司Dneg(Double Negative)保持密切沟通。这家参与过《沙丘》《阿凡达》《普罗米修斯》等经典影片的英国公司,为我们近1000颗镜头提供了专业制作。即便在疫情时期,我们仍坚持每周与Dneg召开技术会议,讨论镜头剪辑、视觉设计等细节。全行业认为电影已无望,但我的合作伙伴从未动摇,因为持续的深度合作最终使制作成本下降了约50%,尽管仍需进一步优化,但已为项目带来转机。

陆川与王俊凯在与Dneg签约当天向我透露,这将是Dneg在亚洲市场唯一投入资源的项目。面对那些以制作费用为考量的资本方,Dneg展现出不同寻常的姿态——他们尚未签署正式合同,却已在这半年间完成了大量特效镜头的制作,这种重情重义的合作态度令人印象深刻。疫情后于去年6月完成的股权融资为项目注入了2100万元资金,当时便承诺这笔款项将专项用于《749局》的制作,我随即全面开放了所有制作环节。目前,全球已有16个国家的特效团队参与到影片的后期制作中,形成跨国协作的创作格局。

直到今年我才意识到这部电影终将完成。2月4号《借命而生》剧组杀青后,我反复核算手头资金,发现待导演费承制的款项到账后,这笔钱投入我们有限的资金池,恰好与完片预算持平。这种掌控感令我倍感振奋,仿佛卸下了重担,走路也变得格外轻盈。我知道,这部电影终于能落地了。

近年来,特别是今年,《749局》相关传闻显著减少。过去面对项目前景不明时,我总选择沉默,毕竟影片尚未面世,质疑本身即是原罪。而这几年行业整体遇冷,每当提及资金问题,我生怕给他人添堵,因此闭口不言。然而这两年,我逐渐变得果敢,每当听到负面评价便主动出击:我打电话质问对方,直言在酒局上说电影不妥,为何要发表这种言论?打了三通类似电话后,对方明显慌乱,坦言并未说过,却又承认有人听到。我断定是他们说的,毕竟只有真正了解内情的人才会开口。

在这种对峙中,我深刻体会到真相的威力。当直接面对质疑时,那些流言便无处遁形。第一次拨通电话前,我纠结良久,身为读书人怎敢正面冲突?但通话后,内心竟获得了前所未有的释然。当肩负起一个项目的存亡,外界言论已不再重要。我们共同承担着这份事业,不容任何人随意诋毁,因为他人欠我们的远多于我们欠他们的。任何导演若仅获得项目三分之一的投资,又如何能完成制作?更何况我们是以垫资形式推进,而非单纯依赖投资。这些事本就不该被谈论,这是我坚守的底线。

这两三年,我逐步清理公司遗留的烂尾项目。2022年处理完最后一场官司后,仿佛天际放晴。去年完成一轮股权融资时,有人询问是否存在债务问题,我自豪地回答:既无欠款,也无诉讼。如今,我彻底享受这段创作旅程,从春节至今每天仅睡三四个小时——即便换了三个司机,我也毫无怨言。因为终于能与电影共处,它是我这一阶段最渴望表达的创作。无论粗粝或精致,都是我此时此刻的陆川,我觉得这份坚持值得。

这些同仁将资金托付给我,我必须给予他们交代。《749局》的最后一棒我独自扛了五年,虽然过程艰辛,但对自我、对投资人、对所有伙伴都有了圆满的回应。我将这艘船成功泊入港口。如今,许多压力都已释放,这便是我的成长。不同于过往影片上映时的焦虑,此刻我已无惧褒贬,只愿电影如期呈现。无论是批评还是赞誉,都是常态。五年间,我无数次审视这片作品,若它缺乏力度,若它不够鲜活,若它无法成为一个有生命力的项目,我必然选择放手。而如今,《749局》于我而言,正如电影《周处除三害》中陈桂林那句"我要让世界看到我"。彻底摒弃得失心,只要电影能面世,哪怕只卖出一分钱,我都视为胜利。因为这份事业本就艰难,但我们绝不会以如此低廉的价格出售。最终,我选择承担最大投资人的责任,与各位股东并肩前行。

最新资讯

- • 《金的音像店》曝定档海报 4月19日艺联专线上映 -

- • 黄圣依巴黎时装周美出圈,古风天珠造型被赞东方美 -

- • 《黄雀在后!》曝预告 陶虹黄梦莹变“致命女人” -

- • 一亿人在抖音催更碎尸案 -

- • 《我们一起摇太阳》新海报 彭昱畅李庚希风雨同行 -

- • 周杰伦晒巴黎游玩照片 穿搭休闲怡然自得 -

- • 金在中被税务调查追缴款项 经纪公司否认逃税 -

- • 《红楼梦之金玉良缘》曝预告 揭示元妃省亲等情节 -

- • 《庆余年2》开机?超五成网友期待张若昀回归,陈道明肖战位列二三 -

- • 《你想活出怎样的人生》制片铃木敏夫开启中国行 -

- • 甄子丹任95届奥斯卡颁奖嘉宾 曾因说真话被网友“抵制” -

- • 万玛才旦《雪豹》定档4.3 人豹冲突引出人性思考 -

- • 黄景瑜回复粉丝王鹤棣相关评论:你想我俩怎么着 -

- • 《阿莫阿依》热映中 原生态还原生活传递教育力量 -

- • 安以轩老公陈荣炼案4月21日宣判 已完成结案陈词 -

- • 《大“反”派》曝光短预告 反派逆袭倒霉开局! -

- • 梁朝伟想尝试重拍电视剧 回应与刘嘉玲分居传闻 -

- • 《草木人间》曝预告 吴磊深入传销腹地解救蒋勤勤 -

- • 向太发文谈婆媳关系:她当我是妈妈我当她是女儿 -

- • 《周处除三害》密钥延期 将延长上映至4月30日 -