资讯分类

首播全国收视第一,央视又证明了自己的眼光,这次该轮到于适火了 -

来源:爱看影院iktv8人气:929更新:2025-09-14 11:12:54

国剧黑马通常指在影视市场中意外取得成功、打破常规预期的电视剧作品。这类剧集往往具备三大显著特征:首先,类型创新突破,如《人世间》以史诗化的年代叙事重新定义现实题材,《狂飙》则通过深度刻画反派角色的复杂性革新了扫黑剧的表现手法;其次,观众认知颠覆,其剧情发展或情感表达常超出传统套路,引发广泛讨论;最后,市场表现反差,往往在播出初期未被看好,却凭借口碑实现收视与热度的双重爆发。

近期,央视八套即将重播的《庆余年》以其独特的科幻、奇幻与武侠元素组合,成为观众前所未见的创新之作。这种新颖的题材融合往往能带来意想不到的市场反响。

而作为年度代表作的《繁花》,则在视觉美学层面实现跨越式突破,其创新表达对传统国剧形成显著的美学升级。

观众或许会对某部电视剧表示失望,但很难否认其艺术价值。王家卫所展现的影像语言与音乐审美,显然超越了国产剧集的整体水平。第三个关键因素在于播放平台,特别是央视。作为国家级播出渠道,央视往往成为黑马剧的官方背书,正如《雍正王朝》凭借央视的强力引进与播出,开创了国产历史剧的黄金时代。由此可见,当一部剧同时具备创新类型、美学突破和央视黄金时段播出三大要素时,几乎可以断定它已成为央视重点扶持的黑马之作。而今晚刚刚开播的《我的阿勒泰》,正暗合这三项标准。

一部在国剧领域罕见的文艺短剧,以作家李娟同名散文集为蓝本创作。凭借不俗的文艺气息,该片入围戛纳电视节,并在北影节首映便收获广泛好评。全剧仅设置八集,却成功入选国家广播电视总局网络视听节目精品创作传播工程扶持项目,同时获得北京市广电局重点资助。马伊琍、于适、周依然与蒋奇明联袂主演,阵容配置堪称豪华。

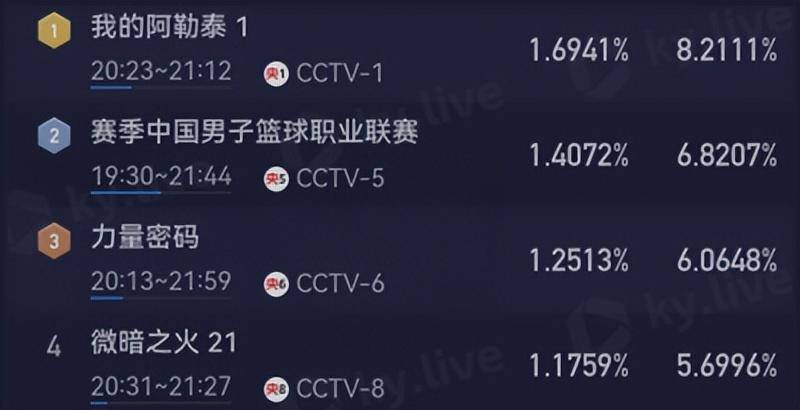

这种国剧中少见的小众题材,作为国剧历史上前所未有的创新探索,是否能够获得市场认可?令人惊喜的是,该剧首播便斩获全国收视冠军,成绩斐然。

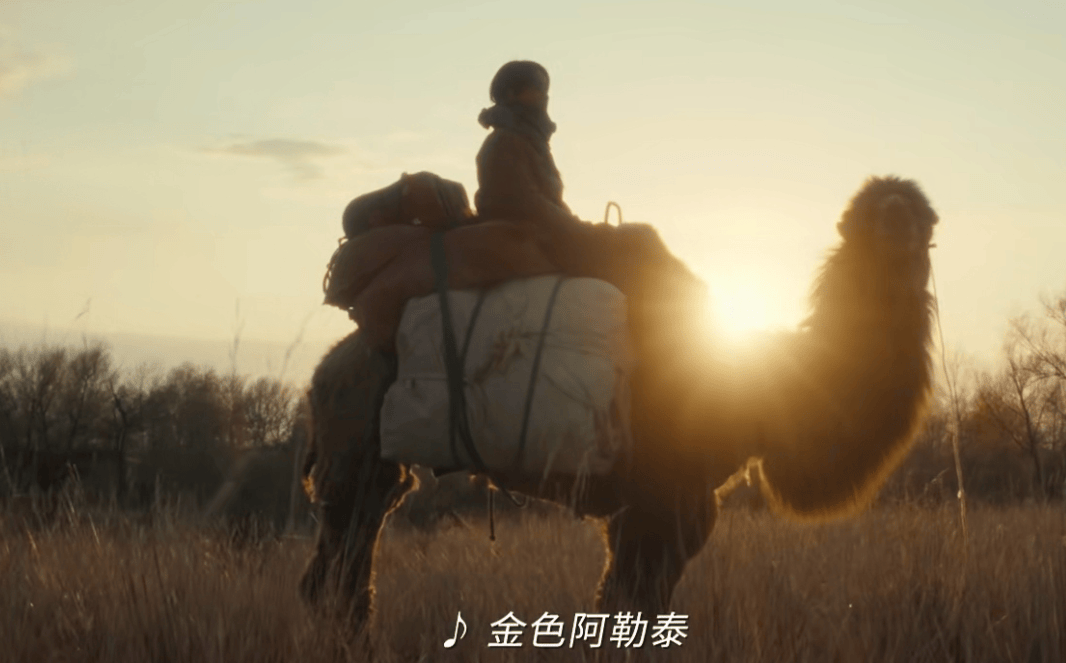

为何会引发如此反响?看完三集后,我的内心只有一个念头:向往大美新疆,渴望阿勒泰的辽阔,想骑骏马驰骋天山,品味手切羊肉的醇香。这部剧无疑重塑了国剧的审美标准,虽为迷你篇幅却充满电影质感。它既延续了原著散文集的抒情风格,又强化了戏剧张力,巧妙还原了书中的精彩片段。

这部作品带着《万物生灵》般的质朴与浪漫气息,却摒弃了传统文艺片的冷峻调调。它以温暖的笔触描绘生活百态,既有欢乐的笑声也有动人的泪水,呈现出清新治愈的叙事风格。作品中蕴含着泥土般的厚重与诙谐,仿佛一部时长超过300分钟的沉浸式电影,又如同一幅幅流动的视觉诗篇,也似阿勒泰地区精心呈现的摄影画册。

当内娱摆脱对古装偶像剧的过度依赖,这部汇聚多重优质元素的《我的阿勒泰》是否足以成为2024年的现象级黑马?至少可以肯定,当国产剧陷入审美窠臼时,终于出现了一部突破常规的作品。它敢于在流量至上的市场环境中坚持艺术追求,用真实与美感重新定义剧集价值。剧中延展的苍翠山峦与广袤草原,不仅构建出震撼的视觉盛宴,更传递着一股蓬勃的生命力,恰如新生的希望。

细细体会国剧中那份久违的中国国画传统美学,其意境远非西方油画追求的极致写实所能比拟。国剧更擅长运用远景写意与空镜留白的技法,将山水意境与人文情怀融为一体,展现出东方特有的诗情画意。《我的阿勒泰》中诸多画面皆充满诗意与禅意,每一帧镜头都如同水墨丹青般精致传神。

密布的森林、绵延的羊群、骏马尽情驰骋,与英俊的哈萨克族少年构成生动画卷。草原上错落的帐篷群与牧场上热烈的晚会交相辉映,纯粹的生命力透过影像呼之欲出。碧草如歌,暮云千里,戈壁、草原、森林、雪山与牧人共同勾勒出未被工业化侵蚀的梦幻阿勒泰,仿佛穿越时空重返自然原乡。

在民族风情与边疆特色的交织中,流淌着别样的诗意韵致,恰似一幅墨色浓淡相宜的水墨画卷,诠释着大美新疆的独特气质。而在这画卷背后,国剧所独有的美学特质正悄然浮现,以细腻的笔触勾勒出从细节到整体的深远意境,渗透至生活的每一寸肌理。

然而,电视剧的魅力远不止于这些自然风光。生活的点滴中,往往蕴含着动人的诗意。这正是剧集可贵之处——故事本身的魅力。《我的阿勒泰》最大的挑战在于如何将李娟散文中那种空旷辽阔的意境转化为影像语言。相较于文字创作,影视改编需要在忠于原著精神的同时,创造更符合大众审美的叙事方式。导演腾丛丛的巧妙构思在于聚焦巴太家族与李文秀家族的双线叙事,通过浓缩人物关系与生活细节,让文学意蕴与剧集观赏性实现有机统一。

故事的核心场景围绕马伊琍饰演的张凤侠经营的小卖部展开,日常的人情互动成为串联草原各异故事的关键纽带。通过李文秀这一外部观察者的视角,作品以细腻铺陈的情节揭示现实生活的复杂况味。褪去诗意外皮,《我的阿勒泰》呈现了一个令多数普通观众产生共鸣的命题:都市人向往的阿勒泰如何在时代巨变中坚守时光的温度?开场采用三个叙事切入点,迅速将观众带入故事氛围。其中第一个故事线聚焦于汉族少女李文秀(周依然 饰)重返阿勒泰的旅程。

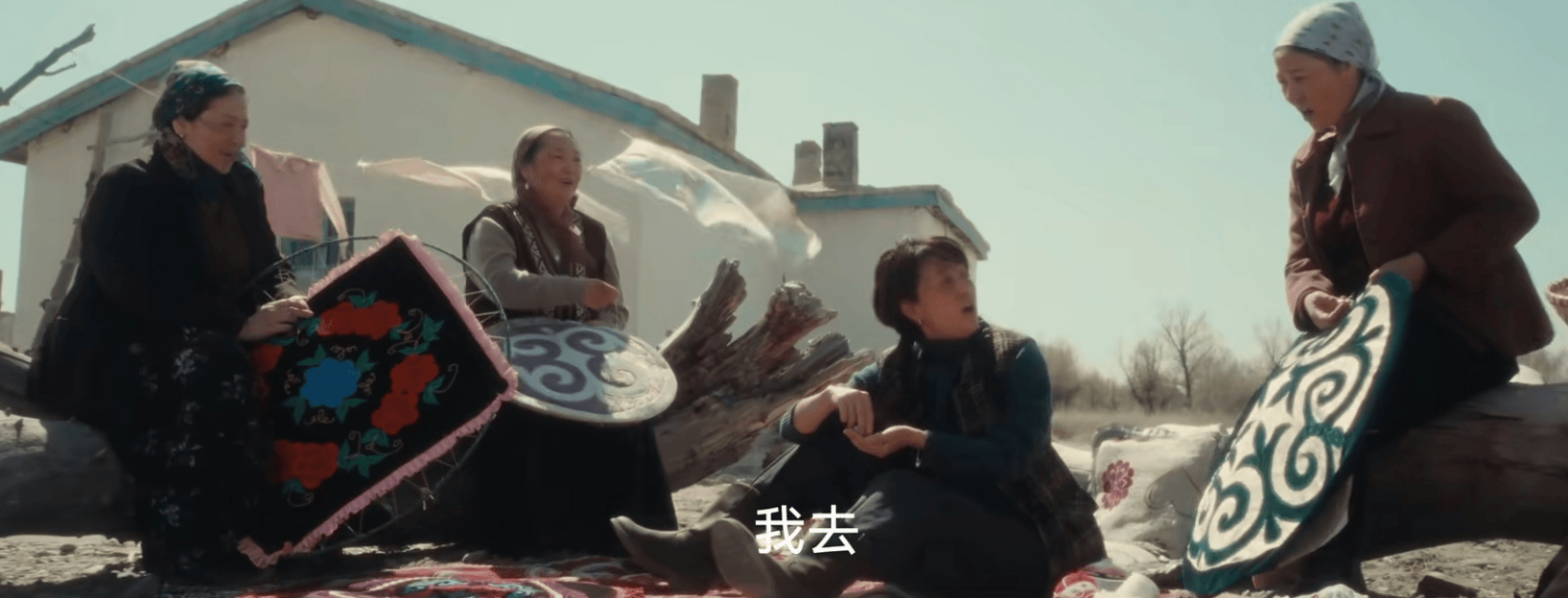

文秀生长于阿勒泰,怀揣文学梦想前往城市打拼却屡遭挫折,最终不得不回到家乡与经营小卖部的母亲张凤侠共同生活。这段归乡之旅充满波折:电话接通时,患老年痴呆的外婆正试图修理损坏的电视机;而母亲张凤侠在醉酒清醒后,竟与一群当地妇女聚集在一起学习汉语方言,诸如"哎呀我去"和"你个勺子"等颇具特色的表达方式。

无奈之下,只得下车,扛着行李艰难地徒步返回。踏入家门,她显得局促不安,对这里偏远的环境充满抱怨,而母亲张凤侠却仍需前往更为偏远的夏牧场继续劳作。

在她眼中,沉默寡言的猎人有着令人畏惧的面容,而那位言语模糊的阿婆因失忆症不断唠叨,说着她听不懂的言语。

小卖部里,顾客频繁采取挂账方式消费,却往往拖欠账款不还。

生活看似艰难,但乐天知命的母亲却逐渐教会女儿在阿勒泰这片土地上生存的智慧。广袤草原串联起古老乡野与繁华都市,也承载着这对母女共同探寻美丽新世界的旅程。母亲对都市人虚荣的风光与面子毫无兴趣,那些刻意为之的社交表演,在她眼中不过是浮于表面的虚饰。阿勒泰的日常,始终是属于她们的真实生活。而巴太(于适饰)一家,则是这片草原上最后坚守传统生活方式的牧民群体。文秀突如其来的收账念头,意外掀开了巴太家尘封的故事帷幕。

巴太一家作为最后一代真正的草原牧民,承载着传统牧区的生活哲学。其父曾是草原上技艺超群的猎手,与现代人截然不同的生存方式。当张凤侠用普通话与巴太交流时,他并未要求翻译,只是默默点头后径直离开。这位外表粗犷的牧民内心却坚守着诚信之道,为在小卖部饮酒意外身亡的长子偿还两千元债务,竟将价值更高的骆驼赠予张凤侠。原本在马场专注培育赛马的少年巴太,因兄长离世被迫回归家族,肩负起更沉重的生活责任。

草原正面临前所未有的变迁,年长的牧民们则对现状感到无所适从,而像巴太这样的年轻人却夹在传统与现代的夹缝中挣扎。家庭内部同样面临着各自的困境,例如,巴太已故兄长的遗孀托肯,正萌生改嫁的念头。

无数困境终将由这位少年独自承担。草原依旧辽阔无垠,然而危机却不断翻新。第三幕聚焦少男少女之情,这是编剧最具创意的发挥,堪称原著未涉及的全新情感篇章。从李文秀与巴太初遇于溪畔,因巴太的惊吓而跌入河中,

一段关于青春邂逅的篇章悄然展开,两颗年轻的心即将在命运的交汇点碰撞出令人期待的火花。

两人从最初的若即若离的凝视,仿佛面对着来自异星的神秘存在,到逐渐萌生的暧昧情愫,情感线的铺陈始终保持着恰到好处的克制。我认为当前剧情中呈现的爱情元素恰到好处,恰如其分地展现了人物间微妙的情感变化,而导演也巧妙避免了将故事简化为刻板的草原爱情叙事。这种爱情既是草原牧民与现代社会碰撞的缩影,也承载着哈萨克青年与汉族少女在文化差异中寻找归属的深层命题——当传统与现代的界限被打破,他们的选择将如何重塑草原的未来?

三位主人公在剧集前三分之二的篇幅中,先后遭遇了人生、职业与家庭层面的重大困境。这些看似难以逾越的难关,实则是故事真正的起点。相较于散文形式,《我的阿勒泰》作为迷你剧在戏剧张力和叙事深度上实现了突破,通过更强烈的冲突设计和紧凑的情节推进,既保留了原著对时代洪流下必然性命题的思考,又着重展现了人物在重大抉择中的精神蜕变过程。剧中对"面对"这一核心命题的探讨,贯穿于每个角色的生命轨迹之中,构成了贯穿全篇的叙事主线。

广袤草原如梦似幻的美景之下,旧时代终将被新时代的浪潮吞没。《我的阿勒泰》在保留这片土地昔日风貌的同时,也勾勒出其未来的图景。导演滕丛丛曾强调,演员是这部作品的灵魂。诚如其所言,若演员的表演失真,即便阿勒泰的风景再壮丽,剧集也难逃失败的命运。值得庆幸的是,四位主演的出色演绎为剧情注入了鲜活的生命力。其中马伊琍饰演的张凤侠尤为关键,她以细腻入微的表演成为整部剧的核心;而于适的自然表现与蒋奇明的惊艳演技,则共同构筑起这个故事的动人基石。

这个角色同时蕴含着侠义精神与母性光辉,初登场时的方言表达自然流畅,辅以马伊琍酒后朦胧的气质神态,人物形象瞬间鲜活起来。虽非游牧民族出身,却展现出浪迹天涯的洒脱气度,乐观豁达的性格与从容不迫的处事方式令人印象深刻。面对小卖部堆积如山的账目,她不仅摸索出独特的经营之道,更成功融入当地生活,与乡民们建立深厚情谊。看似慵懒随意的日常表象下,实则蕴含着举重若轻的生存智慧,既保持着外来者的独立思维,又能灵活适应地域文化,最终实现与环境的完美契合。

让我印象最深刻的是其中一幕:她明明无法理解女儿对文学的执着追求,却始终以包容的姿态尊重着这份选择。然而当女儿频繁陷入琐碎的纷争中,她终于在某个深夜轻声说:"若你真觉得和我共同生活是种负担,就去你的大城市闯荡吧。"

“我虽然是你的妈妈,但我也是张凤侠。”这句话的表达得非常出色,完美地展现了角色的复杂性。第二位演员于适在内娱小生中确实无人能超越,他完全诠释了巴太这一角色的精髓。从《封神》的表现来看,于适不仅摆脱了个人印记,更成功塑造了一个充满魅力的哈萨克族少年形象——他兼具帅气与傲娇,散发着正直的气质,展现出张扬的男性魅力,同时又带着调皮的性格,让人想起那些喜欢捉弄心仪姑娘的少年。

非但普通演员难以驾驭这份纯粹,于适却能将外在粗犷与内在澄澈的特质演绎得淋漓尽致。他诠释的草原之子形象堪称完美,既具备雄伟的体魄与威严的气质,更展现出如草原湖水般清澈的心灵。这个角色完美融合了对生命的敬畏、对自然的尊重,以及对弱小者的温柔守护,将粗犷的外表下深藏的善良与坚韧诠释得浑然天成。

导演的镜头总能精准捕捉于适的英气,无论是草原上万马奔腾的壮阔场景,还是少年临水照影的灵动时刻,都定格了他最具魅力的瞬间。于适也以出色的表现回应了这段沉浸式体验,他不仅刻意调整了普通话的发音与语调,更在高原环境中逐渐沉淀出自然的红润肤色,整体气质愈发沉稳隽永。

我最为钟情的场景,是巴太在月夜下轻抚战马的镜头。那是一种未被现代文明侵蚀的纯粹情感,展现了人与自然、与动物之间最本真的联结。演员唯有全情投入,化身角色方能打动人心,而我正是被这份真诚所折服。至于蒋奇明,他仿佛拥有某种魔力,无论饰演配角还是主角,总能以精湛演技赋予角色独特魅力,令人不禁将其视为故事的核心。

沈腾此次饰演的角色展现出与以往作品如《漫长的季节》中的傅卫军、《哈尔滨1944》的田小江截然不同的特质,他将世俗的烟火气与冷峻的幽默感完美融合,更暗含着令人屏息的狠劲。预告片中一段极具张力的对话尤为引人注目——他带着委屈质问李文秀:"你能谈恋爱,为什么我和你妈就不能谈恋爱?"这种既尖锐又荒诞的台词设计,精准击中了人性的复杂性。该角色无疑是值得摘得大奖的的实力派表演。

以天真与叛逆为特质,携执念于心,她在经历中逐渐领悟草原的真谛,最终实现情感共鸣。我认为她的表演堪称出色,而整个剧集中的每一位演员都全情投入,诠释得非常到位。特别值得一提的是,久违的黄晓娟此次挑战老年痴呆症患者角色,成功塑造了令人动容的奶奶形象。

每个角色都极具层次感与生命力,剧中并未设置传统意义上的反派,张力则源于草原文化与现代文明的碰撞交融,这种设定成就了一场别开生面的演技盛宴。在题材创新与类型突破方面,《我的阿勒泰》正在为国产剧开辟全新路径。它或许不会成为央视黄金档的收视爆款,但对国产剧而言具有里程碑意义。作品以当代阿勒泰为叙事核心,填补了以往国产剧对边疆地区生活描摹的空白。通过小人物的生存变迁,折射出时代洪流中个体命运的沉浮,同时以诗意化的叙事风格在国剧领域独树一帜。这片广袤土地不仅拥有绝美的自然风光与独特的地域文化,更承载着跨越民族界限的情感联结,在展现多元社会图景的同时,最终凝聚成一首描绘阿勒泰的诗篇。

观众随着李文秀的视角深入探索阿勒泰,逐渐接触到当地牧民最质朴的生活状态。在故事的最后,人们意识到,相较于连绵的草原风光,阿勒泰真正动人的在于人本身——那些在时代浪潮中做出抉择的个体,承载着深厚情感的纽带,以及交织着命运起伏的生命轨迹。剧集在类型创新上同样突破传统,它并非传统年代剧或套路化苦情剧,而是在类型元素上实现多元融合,融入大量新鲜创意。尤其值得关注的是其拍摄手法,全剧采用4K超高清拍摄技术,构建出如诗如画的视觉盛宴,让每个镜头都成为流动的艺术。

然而更令人动容的,是剧集对女性角色的塑造方式。镜头以诚恳的态度捕捉马伊琍等演员身上深邃的肌肤、岁月留下的细纹与自然瑕疵,这些在古装剧与偶像剧中常被刻意遮掩的细节,在剧中却呈现出令人惊叹的真实质感。《我的阿勒泰》最珍贵之处在于,它既承载着诗意的审美追求,又扎根于质朴的生活肌理。导演以克制的叙事手法,细腻勾勒出草原女性外柔内刚的生命姿态,让角色在优雅与烟火气之间找到了完美的平衡。

在阿勒泰的广袤草原上,有慈祥而豁达的奶奶,有将自身融入当地文化生活的张凤侠,还有抱着孩子哼唱传统哈萨克族民谣的妇人,这些画面共同诠释着草原独特的自然人情之美。故事通过张凤侠与巴太两个家庭的命运交织,展现了传统与现代文明的碰撞。这种碰撞并非表面的冲突,而是蕴含着深厚的历史质感。张凤侠、李文秀与巴太三代人物,分别代表着草原社会三种不同的生存状态——扎根传统的原住民、适应本土文化的移民群体,以及在时代变迁中寻找平衡的新型知识分子,他们的选择与命运折射出整个民族在现代化进程中的复杂图景。

在时代的浪潮中,如何抉择传统与革新成为永恒命题。人与自然的博弈、传统婚恋模式与自由恋爱观念的碰撞、民族文化遗产与现代文明进程的张力,构成了时代发展的多维图景。当故事抵达夏牧场,'冬虫夏草'的意象便成为生态危机的隐喻——牧场土地的荒芜与巴太嘴角渗血的特写镜头,将生存困境具象化为戏剧性冲突。然而导演巧妙地保留了轻喜剧的外壳,让故事内核始终流淌着温暖治愈的情感。尽管历史洪流中个体的力量微不足道,但时代并非不可撼动的巨石,它恰恰由无数微小选择共同铸就。

从外在形貌深入内在精神,由表及里的美学探索让《我的阿勒泰》成为令人数度沉浸的佳作,其深远影响余韵悠长。在'大数据'主导的当下,电视剧的美学追求逐渐沦为被遗忘的笑谈,但这部作品却重新唤醒了国剧美学的风骨。时代浪潮奔涌向前,阿勒泰这片土地同样面临着变迁,而故事本身却在诠释着:源自传统的审美价值从未过时。剧中呈现的画面美学、人性光辉与人间温情,如同一剂良药,能够有效抚慰都市生活中疲惫的灵魂。

剧中的画面总让人向往着夏牧场的辽阔,渴望策马奔腾,聆听冬不拉琴弦上流淌的月光,醉卧草甸直至晨曦微露。当许多观众提及这部剧时,首先想到的是治愈的意境,而真正令我感触至深的,却是张凤侠那句意味深长的告白。李文秀执着于成为有用之人,张凤侠却以野花野草作喻:'它们此刻躺在地上或许无用,但等到被动物采食后便成为滋养生命的养料。没有用又如何?静静待在原地,本身就是一种存在。'

每当观赏完剧集,我总会思考,在追逐成功与注定平凡的夹缝中,人类既需接纳自己非完美的存在,也应理解他人成就的意义。真正的阿勒泰或许遥不可及,但每个人都能在心中构建属于自己的“阿勒泰”,这种精神栖居地无需地理坐标,只存于对生命本质的温柔凝视。

最新资讯

- • 《金的音像店》曝定档海报 4月19日艺联专线上映 -

- • 黄圣依巴黎时装周美出圈,古风天珠造型被赞东方美 -

- • 《黄雀在后!》曝预告 陶虹黄梦莹变“致命女人” -

- • 一亿人在抖音催更碎尸案 -

- • 《我们一起摇太阳》新海报 彭昱畅李庚希风雨同行 -

- • 周杰伦晒巴黎游玩照片 穿搭休闲怡然自得 -

- • 金在中被税务调查追缴款项 经纪公司否认逃税 -

- • 《红楼梦之金玉良缘》曝预告 揭示元妃省亲等情节 -

- • 《庆余年2》开机?超五成网友期待张若昀回归,陈道明肖战位列二三 -

- • 《你想活出怎样的人生》制片铃木敏夫开启中国行 -

- • 甄子丹任95届奥斯卡颁奖嘉宾 曾因说真话被网友“抵制” -

- • 万玛才旦《雪豹》定档4.3 人豹冲突引出人性思考 -

- • 黄景瑜回复粉丝王鹤棣相关评论:你想我俩怎么着 -

- • 《阿莫阿依》热映中 原生态还原生活传递教育力量 -

- • 安以轩老公陈荣炼案4月21日宣判 已完成结案陈词 -

- • 《大“反”派》曝光短预告 反派逆袭倒霉开局! -

- • 梁朝伟想尝试重拍电视剧 回应与刘嘉玲分居传闻 -

- • 《草木人间》曝预告 吴磊深入传销腹地解救蒋勤勤 -

- • 向太发文谈婆媳关系:她当我是妈妈我当她是女儿 -

- • 《周处除三害》密钥延期 将延长上映至4月30日 -