资讯分类

不够善良的我们,还是不够善良的世界? -

来源:爱看影院iktv8人气:114更新:2025-09-14 11:09:57

近年来,台湾电视剧悄然转型,不再局限于传统偶像剧的叙事框架,而是将目光投向40岁以上的女性群体。《俗女养成记》《华灯初上》《我们与恶的距离》等作品接连涌现,以细腻的笔触描绘了女性在成长、罪恶与进取中的多重困境,引发广泛共鸣。

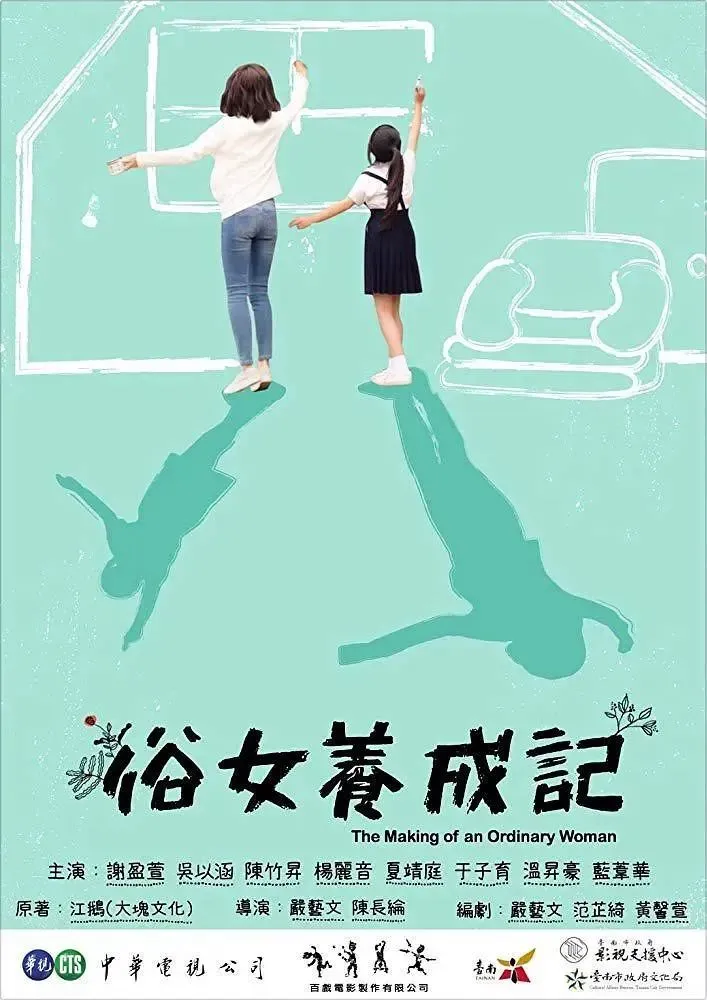

《俗女养成记》是一部以治愈系风格展现女性成长历程的电视剧,凭借其细腻的情感刻画和真实的生活写照,获得豆瓣评分高达9.3分。故事聚焦年近四十的女性陈嘉玲,在经历未婚失业的困境后,选择重返故乡重新寻找人生方向的蜕变历程。

《华灯初上》以两位挚友共同经营一家日式旅馆为主线,描绘了她们在相互支持与暗中较劲的关系中,各自邂逅的情感纠葛,却意外牵扯进一场扑朔迷离的刑事案件。《我们与恶的距离》凭借豆瓣9.4分的高口碑,聚焦无差别杀人事件后各方立场的碰撞,通过记者的视角串联起受害者、罪犯家属、辩护律师等群体对同一案件的多元解读,深入探讨人性的复杂维度。当人们认为女性困境已被深刻刻画、无从再写之际,新作《不够善良的我们》却打破预期,以剖心式的笔触展现婚姻与单身女性的日常生活,将白玫瑰化作米饭粒,红玫瑰凝成蚊子血的隐喻贯穿始终。

乍看之下平淡无奇的东亚叙事,却意外爆火获得豆瓣9分的高分与无数次热搜榜单霸占,这部作品究竟凭借何种力量再次引发广泛共鸣?首先聚焦人到中年的核心命题,故事以一位结婚十余年的主妇简庆芬的日常絮语开场,她坦然承认生活虽无大起大落,却透露出令人窒息的千篇一律。这种看似老套的叙事模式,恰与《我可能不会爱你》的风格如出一辙,而当查证编剧身份时,竟发现创作者的延续性,形成跨越时空的叙事呼应。

徐誉庭是中国台湾知名戏剧导演、编剧与作家。2011年,他凭借电视剧《我可能不会爱你》的编剧工作斩获第47届电视金钟奖戏剧节目编剧奖;2018年11月2日,他与许智彦联合执导的电影《谁先爱上他的》在台湾上映,该片荣获第55届台湾电影金马奖最佳原著剧本奖。这部作品改编自经典文学作品,讲述了程又青在经历情感波折后,最终与李大仁确认彼此心意的故事,展现了"大龄剩女"在都市生活中对真爱的追寻与成长。

《不够善良的我们》中,简庆芬最终成为10年后与李大仁携手的程又青。婚姻与育儿的重担将爱情的词汇早已被岁月磨蚀,她日复一日地扮演着妻子、母亲、女儿、儿媳与职场人的多重角色,活成一个被社会规训的"完美好人"。当孩子渐长给予她片刻独处时光,却迎来更深层的迷茫——"没有很快乐的感觉""对人生方向产生怀疑"。繁重的家务劳动、无法回避的琐碎日常,以及晚归的丈夫、需要照料的子女,构成了她生活的全部。那些被刻意放大的幸福瞬间,不过是千篇一律的别名。在中年危机的阴霾下,这位主妇悄然为自己树立了一个隐秘的标杆,"我要过得比她好"的执念,成为她对抗生活虚无的暗涌。

不禁让人深思,东亚文化基因中似乎镌刻着对目标的执着追求。这种"不能输在起跑线"的教育理念贯穿一生并潜移默化地影响着个体的行为模式。当现实目标缺失时,社会往往会引导人们构建虚拟竞争对象,这种精神投射既赋予人生以意义,也带来了持续的焦虑。在与假想敌的较量中,人们经历着痛苦的挣扎,但每一次突破都将带来难以言喻的成就感。这种以竞争定义价值的生存逻辑,是否正在重塑人类对幸福的理解与追求?

二、主妇与单身女郎的生存困境

终于,厌倦了重复日常的主妇简庆芬将目光投向了曾经的情敌Rebecca——这位始终单身、比自己小十岁、手腕上带着刺青的不羁女孩。两人曾是同事,在同一家公司共事多年,甚至同月同日出生,相似的服装品味更让她们频繁上演撞衫戏剧。命运似乎为这对性格迥异的女性安排了某种隐秘联结,她们如同硬币的正反面,一个外向如烈火,一个内敛似清泉。简庆芬的外向性格让她迅速与上司何瑞之结盟,借力将这位昔日的竞争对手转化为今日的丈夫。然而,精心构筑的婚姻生活最终也逃不过柴米油盐的规训,在儿子早睡、丈夫晚归的深夜里,她只能通过社交平台偶然浏览到假想敌Rebecca绽放的精彩人生:纹身、年轻伴侣、夜夜笙歌、每日惊喜,以及那令人艳羡的千万粉丝。相较于这种光鲜的表面,简庆芬的婚姻生活仿佛被封印在常规的牢笼中,她的渴望不再是情爱的拥抱,而是对生活秩序的执着,如不能让刚洗好的床单沾染尘土,不能让晾晒的被褥错过阳光,更不能容忍门扉未关时婆婆突如其来的介入,打破了她对自由情感的幻想。而Rebecca那充满魅力的单身生活,是否真如社交平台展现的那般肆意?答案或许更为复杂——当表面的自由被现实的琐碎侵蚀,那些看似洒脱的宣言,不过是生活重压下的自我安慰。刚续约的居所被房东无情撕毁合约,情绪的低落无法宣泄,深夜工作的疲惫无法按理想方式休憩,所有挣扎都因那遥不可及的两千万而显得徒劳。

闺蜜追问她是否已积累两千万新台币(约合460万人民币),仅为了应对退休后三十年的基本生活开销。单身女性的体面与自由背后,隐含着对未来的隐形枷锁:无法轻易生病、不能随意旅行、婚丧嫁娶时难以随礼,以及无法过度投资自我。当人到四十时,人生真理显形——你不能选择喜欢做的事,因为必须为即将到来的孤独晚年未雨绸缪。这部剧最触动人心之处,在于它通过两个女性的真实人生轨迹,用无数细节呈现命运的荒诞:无论已婚与否,无论单身多久,所有人都在奋力挣扎,最终陷入狼狈不堪的生活状态。

衣架在房间内如同她人生的象征,每一次破损都如同命运给予的重击,修复时的伤痛与再次破碎的无奈交织成循环。她无力直视被夺走的爱人,从背叛中领悟的唯一真理是捍卫专属之物而非放任不属于我的存在。在社交平台无法坦然添加简庆芬为好友,却意外发现对方已为她点过赞。甚至当何瑞之跪地求婚时,仍需拨通何妈妈的电话确认:是否可以接受这段姻缘。她如同随风飘散的风滚草,始终被风的轨迹牵引。心理学揭示,自我客体化者常将自身视为被审视的客体,而非拥有话语权的主体。周遭的审判与自我的苛责形成闭环,连观众都在静待有人能拯救她濒临崩溃的生活。四十岁那年,因同事一句"老了怎么办"便放弃心仪服饰;为挽留四维不辞职,却因"不想变成Rebecca"的评价陷入烦扰;在会议室噤声于己的主张,因何妈妈的反对而放弃何瑞之……

许多女孩都能在Rebecca身上找到共鸣,她代表了典型的高敏感型人格特征:极度缺乏自信,频繁陷入自我消耗的困境,对安全感的渴求始终未能满足。她的内心世界如同惊涛骇浪般动荡不安,始终难以确立属于自己的主体性。相较之下,简庆芬展现出鲜明的主体意识。简单而言,Rebecca对自身欲望的定位模糊,而简庆芬则清晰地知道自己想要什么,尽管这种渴望仍深植于男性社会的规训框架之中。她是我们社会中典型的被规训后的现代女性——既具备精准的判断力与执行力,也拥有主动争取的勇气。面对心仪的对象,她敢于跨出界限追求;在与婆婆的博弈中,她既能以恰当的方式讨好,亦可暗中反击。当婆婆的敌意显性化时,简庆芬的应对却如暗流涌动,言语中暗藏锋芒。她始终清醒地认识到自己的优势,即使在生活看似平淡之际,也主动寻找突破。例如,在丈夫何瑞之升任副总的当天,当对方提出让她辞职时,她坚决拒绝,直言不愿被困在封闭空间中日复一日。

她辞职的决定源于自身意愿。

她清晰地认识到自身的处境,并深知哪些方法最为奏效,毫不犹豫地采取行动。客观而言,当她踏入Rebecca的生活时,Rebecca几乎瞬间便处于下风,因为简庆芬显然并非寻常对手,而是一个精心打扮的柔弱形象,与简庆芬的果断与力量形成鲜明对比,后者以男性社会所推崇的可爱无辜外表,悄然施展影响,而前者则注定败北。

《不够善良的我们》播出期间,社交平台频现"不要过度美化我们没有选择的路"的争议性宣传语。两位女性因命运巧合爱上同一男子,最终却都未能实现自我价值。简庆芬始终在思考若未与何瑞之结合,或许仍能保持单身的洒脱;而Rebecca则沉溺于"若当年勇敢坚持"的假设,最终在中年时期陷入漂泊。两人在经历磨合后成为挚友,直至Rebecca罹患癌症离世,故事才迎来终章。

这段女性情谊被赋予了崇高价值,整部剧作摒弃了小三情结、道德批判等夸张桥段,呈现出克制的成人叙事风格,使作品格调显著提升。值得注意的是,当代女性题材作品往往难以回避对女性意识的探讨,而本剧的女性意识是否真正实现了突破性进展?答案仍显不足。比如何妈妈遭遇车祸住院的情节中,简庆芬展现出细致入微的关怀,而Rebecca却连何妈妈忌口的细节都未能掌握。

三人在同一场景中交织的剧情呈现出某种压抑的张力。虽然这场戏的处理方式显得克制,巧妙避开了夸张的戏剧冲突,但观众往往忽略了其深层作用:简庆芬在何瑞之的情感发展关键节点,恰恰是通过贬低Rebecca在何母面前建立好感。这种微妙的情感博弈揭示了故事的本质——即便有出轨作为反击手段、有和解作为收场,其核心仍为女性争夺男性情感主导权的叙事。更值得警惕的是,剧中对女性角色的塑造陷入刻板窠臼:已婚女性被固化为乏味存在,单身女性则沦为困顿象征,婆婆的挑剔、丈夫的规劝、上司的性别歧视,以及女下属对"知己"这一暧昧称呼的敏感反应,共同构建了缺乏立体感的女性困境图景。

当上司对Rebecca说出"你不是合格的情妇"时,这种评价本身就暴露了权力关系的扭曲。正如《房思琪的初恋乐园》中李国华在实施侵害后仍以"都是你的错"为借口,将责任归咎于受害者,男性常以委屈姿态维护自身地位,将剥削美化为感情。这种PUA行为背后的逻辑,实则是将女性视为可操控的资源,而非独立个体。

在职场竞争中,女性往往需要付出更沉重的代价。当简庆芬面对人生困境时,她选择将矛头指向另一位女性Rebecca,这种竞争意识恰恰印证了社会对女性角色的规训。而何瑞之已拥有的"等下班的自由",恰是许多女性渴望却难以企及的生活状态。她们试图挣脱"女儿/妻子/母亲"的身份桎梏,却始终被困在由男性主导的价值体系中。

故事尽管聚焦女性经历,却始终无法摆脱男性权力结构的阴影。当女性为争取地位付出生育代价时,男性却在享受权力的同时焦虑于经济保障,这种双重标准揭示了社会对性别角色的系统性压迫。真正值得思考的,不是女性的善良与否,而是这个将生存权与话语权都掌握在少数人手中的世界,是否需要重新审视其不公的本质。

男性依旧占据着宇宙的核心位置。

《我的天才女友》作为埃莱娜·费兰特"那不勒斯四部曲"的开篇之作,以粗粝的笔触呈现了那不勒斯贫民区里两位女性长达半个世纪的纠葛与蜕变。小说通过莱农与尼诺的互动,揭示了女性在男性凝视下被迫进行自我矮化的生存困境——当莉拉的对话如同电流般激发思维,而与尼诺的交谈却需要小心翼翼地迎合期待,这种差异恰是女性意识被规训的隐喻。作者以极其精准的笔力构建的人物心理图谱,让这部作品甫一面世便引发全球性共鸣,掀起"费兰特热"的文学现象。

在女性主体性的探讨中,一个根本性的问题始终悬而未决:我们是否意识到他者目光的规训如何将女性置于权力结构的底层?无论是简庆芬对何瑞之爱的渴望,还是Rebecca对"知己"身份的追求,都在证明这种社会建构对女性认知的深刻影响。当主妇被定义为沉闷的符号,单身女性被视为漂泊的异类,这种集体潜意识的偏见已悄然重塑着女性对幸福与快乐的理解。

或许我们需要构建新的话语体系,让女性能够自主定义生活的意义。当脱离"主妇"或"单身女郎"的身份桎梏,在各自境遇中活出真实的快乐时,才能破除由男性主导的痛苦与愉悦的二元框架。这种觉醒不仅是女性对自我存在的重新确认,更是整个社会认知结构的重构契机——唯有当女性真正掌握定义的话语权,世界才能呈现出更完整的善意。

最新资讯

- • 《金的音像店》曝定档海报 4月19日艺联专线上映 -

- • 黄圣依巴黎时装周美出圈,古风天珠造型被赞东方美 -

- • 《黄雀在后!》曝预告 陶虹黄梦莹变“致命女人” -

- • 一亿人在抖音催更碎尸案 -

- • 《我们一起摇太阳》新海报 彭昱畅李庚希风雨同行 -

- • 周杰伦晒巴黎游玩照片 穿搭休闲怡然自得 -

- • 金在中被税务调查追缴款项 经纪公司否认逃税 -

- • 《红楼梦之金玉良缘》曝预告 揭示元妃省亲等情节 -

- • 《庆余年2》开机?超五成网友期待张若昀回归,陈道明肖战位列二三 -

- • 《你想活出怎样的人生》制片铃木敏夫开启中国行 -

- • 甄子丹任95届奥斯卡颁奖嘉宾 曾因说真话被网友“抵制” -

- • 万玛才旦《雪豹》定档4.3 人豹冲突引出人性思考 -

- • 黄景瑜回复粉丝王鹤棣相关评论:你想我俩怎么着 -

- • 《阿莫阿依》热映中 原生态还原生活传递教育力量 -

- • 安以轩老公陈荣炼案4月21日宣判 已完成结案陈词 -

- • 《大“反”派》曝光短预告 反派逆袭倒霉开局! -

- • 梁朝伟想尝试重拍电视剧 回应与刘嘉玲分居传闻 -

- • 《草木人间》曝预告 吴磊深入传销腹地解救蒋勤勤 -

- • 向太发文谈婆媳关系:她当我是妈妈我当她是女儿 -

- • 《周处除三害》密钥延期 将延长上映至4月30日 -