资讯分类

冯小刚自曝,故意的还是不小心 -

来源:爱看影院iktv8人气:16更新:2025-09-14 11:07:10

以往Sir评论影视作品时,常常以“真诚”作为褒奖的关键词。即便作品在技术层面或叙事结构上存在不足,只要创作者能够秉持认真态度完成创作,避免急功近利的心态,Sir都会给予肯定。然而近期,Sir对自身的评价体系产生了动摇。例如这部作品,观众在无奈之余竟忍不住想引用一句流行语来表达复杂情绪:‘知道你真诚,但你先别真诚。’

冯小刚以资深导演身份再度涉足网剧领域,其首部作品《南辕北辙》虽顺应了女性现代剧的潮流,但口碑表现欠佳。而最新项目《回响》作为迷雾剧场的悬疑题材尝试,似乎仍未能突破市场期待。尽管导演试图以年轻化视角切入,但作品反响依然低迷。直到观察到宋佳在剧中的演绎,Sir似乎找到了关键所在——她在角色中传递的无力感,恰是对冯小刚创作理念的真实映射。01 根据冯小刚在微博上的表述,这部《回响》被定位为一部具有双线叙事结构的作品。

第一条主线聚焦于冉咚咚(宋佳 饰)调查的'大坑抛尸案':夏冰清(吴优 饰)应征某知名企业职位时遭遇高管徐山川(朱雨辰 饰)性侵,随后在利诱与威胁下成为其情妇。然而这段关系终以夏冰清离奇溺亡告终,尸体被发现漂浮于河面。表面看来徐山川是最大嫌疑人,毕竟他早已对夏冰清的纠缠感到厌烦,多次流露出驱逐她的意图。但随着案件深入,真相却愈发扑朔迷离,冉咚咚不断揭开各方的谎言谜团。

第二条主线则暗藏情感纠葛:在追查案件过程中,冉咚咚偶然发现丈夫慕达夫(王阳 饰)现身案发酒店,这一发现触发了她对婚姻的怀疑。由此展开的不仅是对真相的追寻,更是一场关于夫妻信任的激烈博弈,核心矛盾逐渐演变为对出轨行为的查证与对抗。

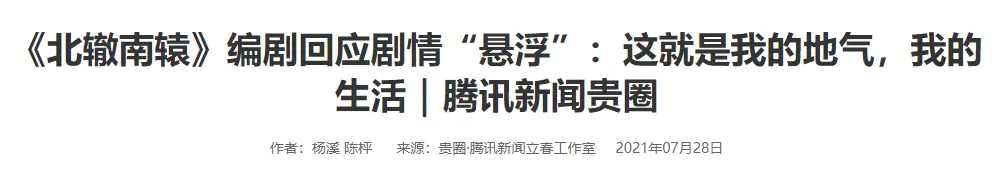

作为资深导演,冯小刚在叙事之外仍对视听语言保持高度追求。《回响》在画面构图上展现出扎实的质感,全片采用电影级6K数字摄影设备拍摄,其分辨率相较于市面上顶级电视产品高出两个等级。若直接以影院标准放映,作品本身已具备电影级的视觉呈现。从布景细节到服装设计,每个场景都经过精心打磨,呈现出极具生活气息的美学风格,区别于刻意营造的复古怀旧氛围,更偏向现代真实感的场景还原。

当然,他那些惯常的“贫嘴式”见解也颇具分量。

作品中巧妙融入了诸多文化隐喻。(p.s.以下内容有剧透)在文学层面,文学教授慕达夫遭遇妻子误解时,其情绪表达呈现出典型的"鲁迅式"悲怆。

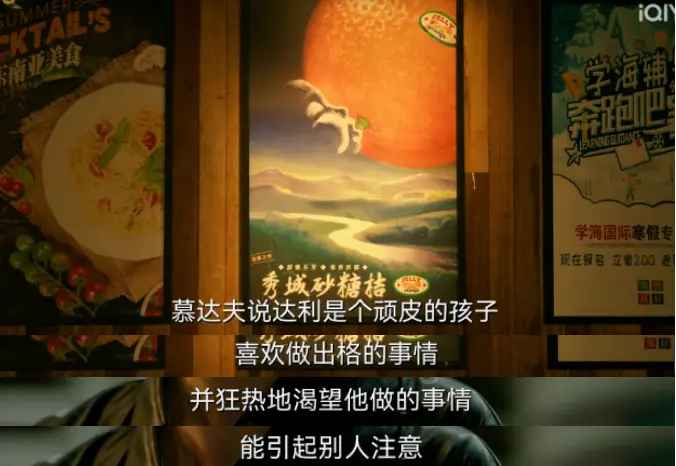

夏冰清深陷情感漩涡,偶然邂逅了温柔体贴的“舔狗”吴文超(包贝尔 饰)。这位男子以绅士风范和低调姿态,默默守护在她身边,成为她情绪的缓冲垫。当众人误将他视为看似无害的过客时,冉咚咚却在吴文超的工作室意外发现一幅达利的画作《秀城砂糖橘》。凭借深厚的文艺素养,她瞬间洞察了这幅超现实主义作品背后的隐喻。

画面中暗含的吴文超人格特质,为后续其谎言被揭穿的情节埋下伏笔。冯小刚追求的不仅是悬疑故事本身,他认为单薄的叙事不足以承载深度。他希望通过这部剧探讨婚姻与人性的本质,坚持创作有精神门槛的作品。'我知道这戏有门槛,但若没有,我也不想拍。'然而这种门槛带来的并非广阔的认知空间,而更像是对浅层故事的精致包装。当探案过程中出现鲁迅与达利的意象,是否真与案件有关?当冯小刚试图表达真诚,却不知该以何种方式呈现,只能借助艺术的闲谈来彰显内容。这种看似言之有物的表达,实则暴露了创作困境。

《回响》的可取之处在于呈现出电影化的视觉质感。剧集在视听层面刻意营造生活气息,却仍被观众认为存在'悬浮'问题。剧中人物思维模式与普通观众存在明显隔阂,这种刻意营造的智性张力反而削弱了共鸣效果。原著小说采用奇数章写案情,偶数章写婚姻的结构,改编后形成冯小刚所称的'缠绕叙事'。叙事结构紧密交织,女主冉咚咚将破案结果与婚姻抉择直接关联——欲离婚需待案情告破,而案件进展又深深影响着她的情感波动。Sir认为,剧集试图展现女警察在中年时期面对职业与生活的双重疲惫,这种疲惫感贯穿于整个叙事框架。

故事构建了一个充满隐喻的叙事线索,却因情节发展显得牵强附会而令人感到困惑。首条探案线中,大老板对情妇的怨念无意间被司机侄子听闻,后者在获赠叔叔200万购房款后心生感激,竟主动提出替其清除情妇。然而受限于自身的智识短板,他转而求助于情妇最信赖的死忠追随者吴文超,后者则将任务转手交给老同学,委托其通过移民生意将情妇送出境外。最终,老同学在绝望中将这份危险委托给一名初识的农民工,而这位表面温顺、实则精神异常的男子,竟在无意间酿成了悲剧。

一个鲜活的生命在层层剥削中被低价转卖,折射出深刻的阶级裂痕。当权贵仅需轻描淡写地说出一个数字,便能让底层民众在利益链条中沦为牺牲品,这种荒诞的交易模式令人唏嘘。然而在真相揭晓前,复杂的人物关系网与突兀的剧情转折已悄然消磨观众的耐心。以徐山川的侄子为例,其从怨恨到讨好的心态转变过于刻意,令人难以置信。若真欲表达感恩,坦诚沟通或妥善处理事务远比极端行为更显成熟。尽管其行为看似冲动,却也暗含逻辑:将资金转换为现金交付给吴文超,这一举动既体现其急切,又暴露思维的混乱。豆瓣网友的犀利评论指出,此类叙事手法往往在制造戏剧冲突的同时,也割裂了人物行为的合理性。

作品的核心矛盾,实则聚焦于夏冰清与徐山川之间错综复杂的婚姻纠葛。虽然故事框架看似围绕案件展开,但其深层内核始终指向婚姻关系的裂变与重构,这种双线叙事巧妙编织成《回响》的叙事网络。而另一条家庭情感线则将故事推向更深层的心理博弈,一位资深女刑警队长在追查案件的过程中,暗中调查丈夫的婚外情。然而故事并未呈现传统意义上的智斗戏码,其唯一具象化的证据,不过是男方的开房记录。

随后,她通过多种方式对伴侣进行试探,例如秘密为丈夫选购内衣并送达工作场所,以此观察其反应。

冉咚咚的状况让丈夫和现场观众纷纷感到精神紧绷,最终夫妻俩决定前往心理诊所寻求专业帮助。诊室内的医生神情肃穆,带着居高临下的神秘微笑,缓缓向他们阐释道:你们的妻子并无异常,她的心理状态完全正常。

这似乎是一个典型的煤气灯式精神操控情节。剧中丈夫的出轨行为证据确凿,甚至包括约见面、开房等具体细节,但就在最关键时刻,两人却突然产生觉醒,最终未能完成关系的突破。

原著中丈夫的出轨情节被刻意模糊处理,这种叙述策略为角色间的博弈埋下伏笔,也为观众制造了悬念空间。相较之下,剧版《回响》对核心矛盾进行了重构:冉咚咚误将怀疑对象指向警局徒弟,反而让丈夫陷入理直气壮的辩解——"我从未出轨,所有争执都是你的无理取闹"。这种戏剧性反转使剧情陷入无休止的争吵,削弱了原著中隐晦的情感张力。

更关键的情节调整在于删除了冉咚咚的精神出轨线索。原著中,她对警局徒弟的微妙好感源自对婚姻的质疑与道德自省,这种复杂心理推动她执着追查丈夫的出轨证据。而剧版则将角色彻底塑造成"纯爱战士",要求爱情必须绝对纯粹,这种改编让中年婚姻的现实困境被浪漫化处理。

观众不禁质疑:这是否就是《回响》想探讨的婚姻本质?是中年人对爱情的执念,还是对男性出轨的宿命论?从叙事结构看,冯小刚似乎想呈现中年情感的困境,但最终表达却陷入自我矛盾——既想展现中年婚姻的脆弱,又执着于维护表面和谐。

这种局限性在当代影视创作中尤为明显。观众更倾向欣赏能真实映射生活、敢于呈现人性复杂性的作品。冯小刚的两部电视剧屡遭"悬浮"批评,究其根源在于未能触及现实生活的褶皱。《南辕北辙》展现的北漂生活过于理想化,《回响》描绘的中年婚姻则显得过于唯美,这种脱离现实的叙述方式,让作品难以引发真实共鸣。

距离现实生活越远,并不意味着缺乏真实性。如同古代农夫想象帝王手持金锄头耕作,人们总容易困在自身经验的框架内。即便是权贵阶层,也难以摆脱自身经验的局限。

事情与逻辑之间似乎存在某种关联,例如长期受到广泛批评的"酒桌文化"现象。

冯小刚的创作始终扎根于自身的阶级与生活经验,以真诚的态度描绘都市情感图景。从《一声叹息》到《手机》,他二十年如一日地聚焦婚姻议题,尤其在千禧年后,对中年婚姻的探索逐渐转向出轨这一核心命题。无论是以北漂女孩为主角的都市励志剧,还是以女警察为主角的悬疑伦理剧,其叙事框架都呈现出相似的模式:男主人公通常以贫嘴知识分子的形象出现,与年轻漂亮的小三陷入情感纠葛,同时面对贤惠得体的妻子的挣扎与无奈。这种反复出现的叙事结构,恰似他对于婚姻困境的深刻观察——当情感背叛成为现实,婚姻关系便不可避免地陷入纠葛与反思。

《一声叹息》仍保有对出轨男性行为的讽刺意味——影片结尾展现男主角在'浪子回头'后与妻女共度旅行时光,却在接到神秘电话时流露出的惊恐神情,暗藏着对婚姻忠诚度的持续质疑。相较之下,《手机》则将讽刺转化为对现代社会的自嘲,将出轨事件的导火索归因于通讯技术的普及,折射出科技发展对传统伦理关系的冲击与解构。

在《回响》中,冯小刚再度塑造了一位颇具洞察力的正室形象,这位角色既保持传统贤惠特质,又对丈夫的出轨行为展现出复杂包容。其台词"我们家是男的,又不吃亏"与徐帆的经典表达形成呼应,揭示出中国式婚姻中隐含的微妙权力关系。二十年间,电影市场经历了多轮变革,观众群体不断更迭,但冯小刚对婚姻议题的聚焦始终未变。这种持续性甚至促使他在阅读原著时,仅凭直觉便决定将其改编为电视剧。值得注意的是,尽管主题始终如一,冯小刚的创作视角却悄然发生转变——从早期《甲方乙方》中以喜剧形式折射市场经济带来的贫富差距,到如今更深入探讨家庭关系中的伦理困境,这种变化既是对时代脉搏的敏锐捕捉,也是对人性复杂性的持续追问。

在21世纪初,购房逐渐成为年轻人在婚姻决策中需要重点考虑的关键因素。

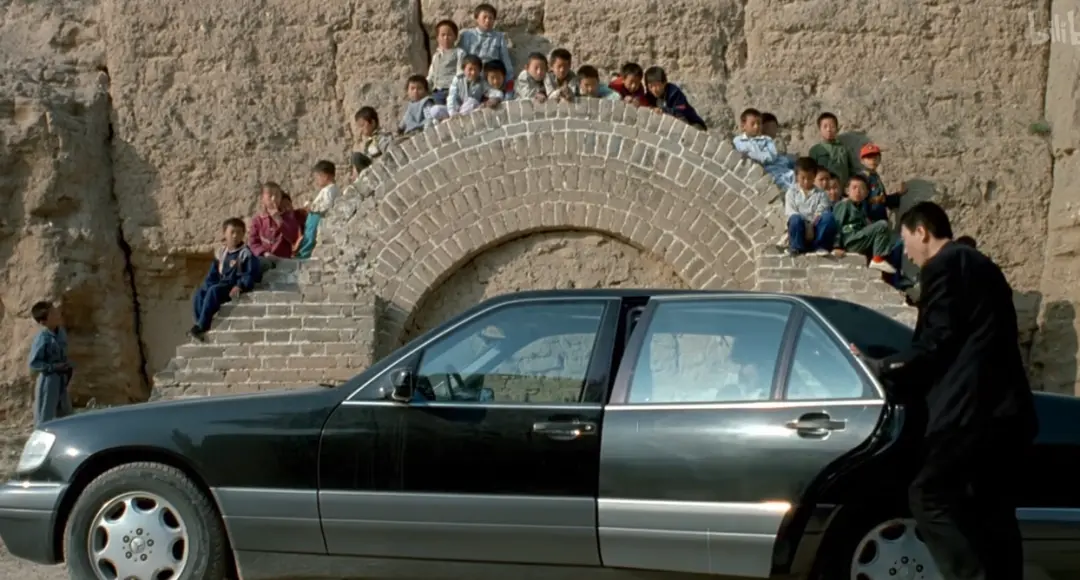

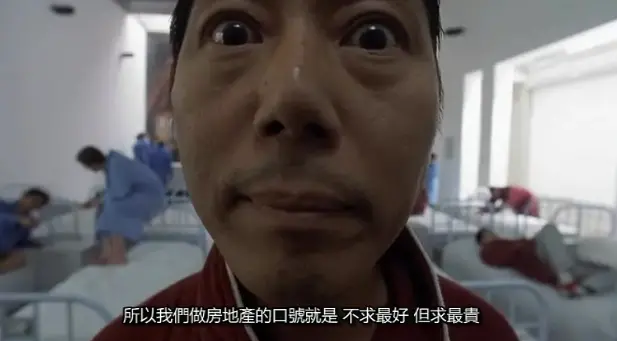

《大腕》通过黑色幽默的手法,深刻揭露了房地产行业野蛮扩张背后的荒诞现实。影片中开发商为追逐利润不惜曲解政策,将住宅项目异化为资本游戏,折射出房地产泡沫破灭前疯狂透支社会信任的畸形生态。剧中人物在利益裹挟下上演的权力寻租与道德沦丧,成为对当时房地产市场畸形发展的精准预言,那些虚假宣传、违规操作和人性扭曲的场景,至今仍能引发对行业乱象的深刻反思。

他自述自己是在影视圈中打拼出头的。

纪录片《冯小刚2000年的某一天》展现了导演始终将民众声音置于创作核心的理念。在商业运作层面,他清醒认识到唯有获得市场认可,才能拥有创作主导权,因此优先考虑观众喜好与票房价值。当大众需求与投资方诉求得到充分满足后,创作者个人表达才被赋予次要地位。这种策略使他在满足社会期待与资本需求的前提下,尽可能实现艺术表达,若无法兼顾则坦然接受现实。

冯小刚始终保持着对市场与大众的敏锐洞察,时代潮流随之演变,当女性励志剧盛行时,他选择聚焦北漂女孩的生存图景;悬疑剧风靡之际,他转向社会派推理的深度挖掘。最新电影《非诚勿扰3》更以人工智能恋情为题材,展现科技时代的爱情命题。他并未刻意保持高高在上的姿态,而是追求贴近现实的表达。然而,二十年前他与普通民众同频共振的创作土壤,随着社会结构的变迁已逐渐疏离。他坚持认为自身所触及的真实,即是时代的真实,这种信念在当下已无需通过为他人发声来佐证自身观点。只是,他讲述的故事与观众的关切点渐行渐远,使得冯小刚的形象逐渐演变为固守传统的老派导演,不断感慨世风日下、人心不古。胡同里的秩序已然改变。

在电影《老炮儿》中,张译饰演的警察与街头小贩因纠纷发生冲突,而他在与长辈交谈时也表现出不拘礼节的态度。

在《老炮儿》中,面对年轻一代言语粗鲁的挑衅,六爷感到昔日的江湖规矩似乎被打破。他选择竭力维持昔日的作风,拒绝随波逐流地融入这个翻天覆地的时代,如同一只在街头疾驰的鸵鸟,执着地守护着自己的原则。

所谓真诚,更像是隐含的抱怨而非真正的沟通。当表达者将倾诉视为单方面的付出,却将倾听者的沉默归咎于时代变迁,这种情感便异化为一种防御性姿态。他们用"掏心掏肺"作为筹码,试图论证自身立场的合理性,却在对话的裂缝中不断强化着代际隔阂的叙事。这种将真诚工具化的倾向,恰如一面凸面镜——既扭曲了沟通的本质,也放大了彼此的误解,最终演变为情感的双向损耗。

最新资讯

- • 《金的音像店》曝定档海报 4月19日艺联专线上映 -

- • 黄圣依巴黎时装周美出圈,古风天珠造型被赞东方美 -

- • 《黄雀在后!》曝预告 陶虹黄梦莹变“致命女人” -

- • 一亿人在抖音催更碎尸案 -

- • 《我们一起摇太阳》新海报 彭昱畅李庚希风雨同行 -

- • 周杰伦晒巴黎游玩照片 穿搭休闲怡然自得 -

- • 金在中被税务调查追缴款项 经纪公司否认逃税 -

- • 《红楼梦之金玉良缘》曝预告 揭示元妃省亲等情节 -

- • 《庆余年2》开机?超五成网友期待张若昀回归,陈道明肖战位列二三 -

- • 《你想活出怎样的人生》制片铃木敏夫开启中国行 -

- • 甄子丹任95届奥斯卡颁奖嘉宾 曾因说真话被网友“抵制” -

- • 万玛才旦《雪豹》定档4.3 人豹冲突引出人性思考 -

- • 黄景瑜回复粉丝王鹤棣相关评论:你想我俩怎么着 -

- • 《阿莫阿依》热映中 原生态还原生活传递教育力量 -

- • 安以轩老公陈荣炼案4月21日宣判 已完成结案陈词 -

- • 《大“反”派》曝光短预告 反派逆袭倒霉开局! -

- • 梁朝伟想尝试重拍电视剧 回应与刘嘉玲分居传闻 -

- • 《草木人间》曝预告 吴磊深入传销腹地解救蒋勤勤 -

- • 向太发文谈婆媳关系:她当我是妈妈我当她是女儿 -

- • 《周处除三害》密钥延期 将延长上映至4月30日 -