资讯分类

迟早轮到张颂文,没想到这么快 -

来源:爱看影院iktv8人气:256更新:2025-09-14 11:06:36

黄渤再次登上热搜并非因影视作品或综艺活动,而是因其新职——担任第17届“中法文化之春”宣传大使。在艺术节开幕式上,他以中方代表身份与到访的法国总统马克龙展开友好互动,展现文化交流的桥梁作用。

尽管当前讨论的内容与Sir今日的话题无关,但此刻的场景却让Sir联想到多年前提及黄渤采访中的经典语录。他对当下社会现象的映射尤为贴切:过去总能遇见形形色色的人,各种小心机、各种算计,但一旦涉足名利场便难以讨好,谁还会真正关注你?而今(成名后),周围尽是友善之人,每张面孔都带着温暖的笑容。黄老师一遍遍被问及是否劳累,是否需要休息,甚至被反复叮嘱要吃点什么、喝点什么。这种过度的关注,恰是当下名人在舆论漩涡中所面临的现实。当名人的世界崩塌之后,正是时候重新审视那些浮沉与起落背后,仍闪烁着人类特有的善意光芒。

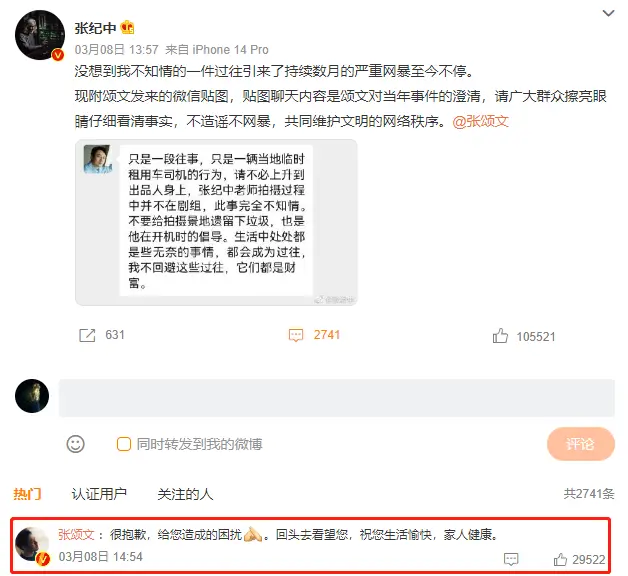

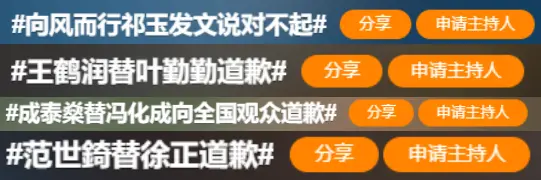

让我们从影视圈的故事开始。Sir最近注意到两则引人关注的道歉声明,其中张颂文的回应尤为特别。他向张纪中道歉,而张纪中作为知名制片人兼导演,与张颂文近期并无合作项目。Sir查阅原因时意外发现,网友翻出了张颂文一段过往:在某部剧拍摄期间,他曾因捡拾垃圾被剧组遗弃在荒漠中,而张纪中正是该片的出品人。因此,张纪中的微博账号遭到粉丝的猛烈攻击,迫使张颂文不得不公开解释并致歉。

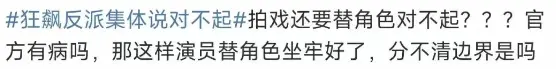

近日,张颂文就N年前在沙漠捡垃圾的行为公开致歉。更令人意外的是,《狂飙》中反派演员集体为角色形象道歉,唐小龙饰演的极端恶劣角色表示歉意,唐小虎角色也向观众致歉,高启盛角色更对观众朋友们表达悔意。甚至卧底警察李响也加入道歉行列,坦言在关键节点未能坚守警察职业操守,向观众诚恳道歉。

这种做法是否显得荒谬?实际上,这仅仅是剧组的一次宣传活动,相关演员也并未遭遇网络暴力。然而,令人疑惑的是,为何会策划出如此引发争议的方案?

更值得深思的是,这两次道歉都始于真诚的微笑。网友翻查张颂文过往经历时,赞誉之声高涨——称赞他对待工作的敬业态度,肯定他始终践行环保理念,即便在声名未显的时期也坚守职业操守。而反派演员的致歉举动,则被解读为一种令人动容的转变。这种现象背后,折射出媒体与公众对朴素正义观念的持续推崇。

为何善意演变为过失?某些我们习以为常的界限,正悄然消融。身份与角色的边界或许是首当其冲的议题——演员无需为诠释过的负面角色承担道德责任。这种立场源于对创作本质的认知:角色的善恶本质属于编剧与导演的构思范畴,演员仅是将其具象化为血肉的执行者。而更深层的矛盾在于,演员若试图对角色施加主观影响,实质上违背了创作的基本规律。文学史上曾有两位作家经历相似的创作困境,托尔斯泰在完成《安娜·卡列尼娜》后痛哭流涕,因其笔下的安娜最终选择卧轨自杀。家人不解:作为作者,您不愿让她死去便不必将其写死。托尔斯泰却泣不成声地回应:我无法更改,她的命运早已注定。大仲马在创作《三个火枪手》时亦遭遇相似挣扎,面对必须让其中一位火枪手离世的情节,他深感惋惜。这位深受读者喜爱的角色,其命运已超越创作者的掌控,形成独立的叙事轨迹。

为何?这正是创作的核心法则,艺术的终极本质。创作者在构思之初确有塑造角色的绝对权力,包括外貌特征、性格特质、生存环境与人生经历等维度。然而随着情节推进,角色逐渐演化为独立个体,形成完整的"人设"后,其行为逻辑将脱离作者的直接操控。这种转变使创作者从最初的建造者转化为观察记录者,如同见证生命自主生长的园丁。刘慈欣在《三体》创作中曾通过罗辑与现实女友白蓉的对话展现这一创作哲理:"蓉,我曾坚信,小说人物皆受作者掌控,作者令其形貌、性格、经历皆可随意设定,宛如上帝对凡人的支配。" "你错了!"白蓉起身,在房间内踱步道:"如今你方知错矣,这恰是普通写手与文学大师的分野。文学创作的巅峰状态,令角色在作者思维中觉醒,文学家无法驾驭他们的抉择与命运,只能以好奇之心追随,如同窥探者般记录他们生活的点滴,最终铸就经典。"

无论是文学创作还是影视改编,角色的塑造始终遵循着相似的逻辑。在《三体》动画对庄颜的呈现中,这一规律得到了直观体现。文学大家面对笔下角色时都需克制主观意愿,而演员更应保持对角色的敬畏——毕竟他们并非创造者,只是通过表演赋予角色生命。这种职业态度在影视作品中尤为重要,因为角色一旦被赋予特定使命,其行为逻辑便应独立于现实。

当影视作品中的反派角色突然向观众道歉时,这种行为本身便引发争议。如《小丑》中反派的痛哭流涕,或《沉默的羔羊》中安东尼·霍普金斯饰演的汉尼拔在采访中说出的"我替汉尼拔向观众说声对不起",这些看似戏谑的举动实际上模糊了创作边界。有观点认为这不过是娱乐效果的延伸,但笔者认为这种态度暗含危险:它可能让观众误以为角色可以脱离其固有的价值体系。

近年来,演员替角色"道歉"的现象愈发普遍。从《三体》动画到《小丑》电影,这种行为模式正在形成某种文化惯性。本质上,这是作品与现实界限日益模糊的体现——当创作者过度介入角色的道德评判,便可能消解角色存在的合理性。这种倾向值得警惕,因为艺术创作的核心在于通过虚构构建独立于现实的价值空间。

为何类似道歉屡次出现?舆论显然是主因。演员因饰演反派角色引发争议早已不是新鲜事,导演沈严曾就演反派演员道歉,原因在于其作品中众多演绎负面角色的演员,在现实中遭受了不实的攻击。在本人参与的剧目中,演反派的演员亦曾被要求道歉,这种现象令人感到委屈。如今,每部剧作尤其是现代题材,只要角色本身具有负面属性,演员便可能遭遇不公的批评和攻击,这种程度的恶意已令人感到震惊。

此类事件其实屡见不鲜。饰演容嬷嬷的李明启老师曾遭遇过这样的尴尬:在一次乘坐出租车时,因被司机认出而遭到拒载;更甚者,在日常买菜途中也遭到不明人士投掷鸡蛋与番茄的恶意对待。

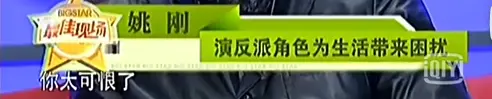

昔日国剧中的反派"专业户"姚刚,因在《罪域》(又名《罪城》)中演绎了一个将眼镜塞入下属口中的经典镜头,以至于自己观看时也不禁心生恐惧。这个极具冲击力的表演让观众印象深刻,甚至在现实生活中引发了连锁反应——机场安检人员对他进行反复检查,甚至直言"你太可恨了";在餐厅用餐时,服务员为其他客人斟茶却唯独忽略姚刚,因为"演得太可怖"的传闻已深入人心。

值得注意的是,随着网络环境的日益复杂,反派角色的演员遭遇的攻击反而愈演愈烈。无论是饰演皇后、嫔妃,还是扮演"小三"的演员,甚至那些饰演"小三"却因外貌条件不足而引发争议的艺人,都难逃被网络舆论肆意消费的命运。

观众情绪的高涨往往超出了作品本身的承载范围,甚至溢出现实层面。而更深层的矛盾在于,当今社会的审美取向与创作表达正形成某种相互强化的循环。沈严导演曾在采访中提及观众难以分辨角色与演员的界限,进而将对角色的愤怒投射至演员身上这一现象。当被问及这究竟是说明作品影响力已达到足以引发社会共鸣的程度,还是反映出现代社会审美体系存在一定的局限性,抑或社会缺乏更健康的负面情绪释放途径时,导演认为后者更为常见。

无论是现实还是文艺作品,观众始终难以在其中找到恶的出口,因为多数情况下,面对的都是虚伪的善意。04"正能量"与"负能量"的界限本应如同人性的复杂、现实的多面性般模糊,但如今却被切割得泾渭分明。这种割裂并非源于个体的偏颇,而是整个时代的价值重构——对"正能量"的渴求已渗透至社会各个层面,连文艺创作也不得不迎合"道德无菌化"的审查标准。回望过往,那些曾被诟病为三观不正的琼瑶小说,在她用爱情叩问时代禁忌的年代,如今却被当下的价值标准去批判她的创作。

近年来,娱乐圈屡见艺人稍有成就便遭舆论翻出过往争议的案例。粉丝与网民热衷于追溯明星的社交记录,对其年少时的爱好或曾经偏离主流价值观的言论进行严苛审视。这种现象仿佛在传递一种潜规则:唯有过往毫无瑕疵的艺人,才值得拥有今天的聚光灯。

近日有争议性言论称,部分教材可能删除《水浒传》选段,其理由是小说内容对传统价值观造成冲击,甚至被认为挑战了社会道德底线,因此主张不应以这类文学作品作为教学素材。

某些角色被成功塑造,但这也意味着我们的社会真的充满正向氛围了吗?显然并非如此。现实中的黑暗与扭曲始终未曾停息。与此同时,国产剧中的反派形象却逐渐淡出视野。过去,荧屏上的反派曾呈现出丰富的形态——除了被广泛批判的容嬷嬷、插足者与破坏者之外,张东升、李丰田、祁同伟等角色令人印象深刻。更不必说千禧年时期的安嘉和、郭小鹏、聂明宇、陈俊威等经典反面人物,他们与正面角色形成鲜明对比,共同构建了影视作品的深度。诸如《黑冰》《黑洞》《征服》等佳作更以反派为主角,讲述充满张力的罪恶故事。然而时至今日,我们很难再见到具有鲜明个性的负面角色,取而代之的是诸如封建家长等程式化形象。

在《苍兰诀》中,黑魔王以标志性的歪嘴笑容登场,嘴角上扬时仿佛隐藏着无尽的阴谋与力量,乌云密布的天界因他的存在而弥漫着压迫感,那一抹邪魅的笑意更是让整个剧情暗潮涌动。

《沉香如屑》在剧情设计上巧妙运用了表面矛盾与内在幽默的反差,通过看似冲突的情节安排实则暗藏趣味梗点,为观众带来意想不到的笑料效果。

《星汉灿烂》中那些流于表象的反派形象,往往让观众对影视作品里的恶产生过度简化认知。这种对复杂人性的回避,反而可能助长现实社会中更为严重的道德缺失。当我们审视现实中的恶性事件与真实罪恶时,会发现真正的反派远比戏剧化呈现的更加多面。影视作品中鲜活的反派角色,其价值恰恰在于引发观众对人性灰色地带的思考。因为优秀的反派不仅制造戏剧冲突,更承担着揭示社会真相的使命。他们并非非黑即白的符号,而是具有真实生活维度的存在。只有正视人性的复杂性,才能在现实生活中保持清醒的判断力,避免被表象的恶所蒙蔽,也防止在影视作品中陷入非理性的情绪宣泄。而当下社会对善恶的二元划分,正与反的阵营对立,笑与哭的情感量化,或许正是这种思维定式的延续。不禁让人想起周星驰的电影创作,他擅长用荒诞的笑声消解现实困境,用夸张的喜剧形式包裹着对社会的深刻观察。以《九品芝麻官》为例,这部表面充满正能量的作品实则揭示了权力运作的荒唐与正义实现的艰难:一个微不足道的官职,通过不懈努力为弱势群体发声,最终在体制内实现对贪腐势力的反击。这种叙事恰恰印证了人性辩证的复杂性。

周星驰并未沉醉于理想化的神化叙事中。他笔下的芝麻官身陷世俗欲望,那些在公堂中展现的断案能力,实则源自妓院里习得的斗嘴技巧。至于那柄象征皇权的尚方宝剑,不过是件装饰品,吞下也是无妨。

正因这些微不足道的缺陷,使得包龙星在目睹不公后的转变更具说服力。这并非周星驰对宏大叙事最深刻的嘲讽。还记得那个令人啼笑皆非的结局吗?包龙星辞去官职,开了一家售卖神油的"药店",竟以皇上御赐的龙内裤作为镇店招牌。故事看似尘埃落定——小人物逆袭,正义得以伸张,天下重归太平。然而当真相浮现,周星驰却在此刻将所有幻象击碎,让"正能量"的假象瞬间瓦解。一个荒诞的玩笑,将观众重新拽入循环往复的悲剧现实中。就在包龙星举起龙内裤准备深闻的瞬间,"报!"——"皇上驾崩!"死因竟是"花柳"。众人目光从包龙星身上移向他手中的内裤,发出一声叹息。

最新资讯

- • 《金的音像店》曝定档海报 4月19日艺联专线上映 -

- • 黄圣依巴黎时装周美出圈,古风天珠造型被赞东方美 -

- • 《黄雀在后!》曝预告 陶虹黄梦莹变“致命女人” -

- • 一亿人在抖音催更碎尸案 -

- • 《我们一起摇太阳》新海报 彭昱畅李庚希风雨同行 -

- • 周杰伦晒巴黎游玩照片 穿搭休闲怡然自得 -

- • 金在中被税务调查追缴款项 经纪公司否认逃税 -

- • 《红楼梦之金玉良缘》曝预告 揭示元妃省亲等情节 -

- • 《庆余年2》开机?超五成网友期待张若昀回归,陈道明肖战位列二三 -

- • 《你想活出怎样的人生》制片铃木敏夫开启中国行 -

- • 甄子丹任95届奥斯卡颁奖嘉宾 曾因说真话被网友“抵制” -

- • 万玛才旦《雪豹》定档4.3 人豹冲突引出人性思考 -

- • 黄景瑜回复粉丝王鹤棣相关评论:你想我俩怎么着 -

- • 《阿莫阿依》热映中 原生态还原生活传递教育力量 -

- • 安以轩老公陈荣炼案4月21日宣判 已完成结案陈词 -

- • 《大“反”派》曝光短预告 反派逆袭倒霉开局! -

- • 梁朝伟想尝试重拍电视剧 回应与刘嘉玲分居传闻 -

- • 《草木人间》曝预告 吴磊深入传销腹地解救蒋勤勤 -

- • 向太发文谈婆媳关系:她当我是妈妈我当她是女儿 -

- • 《周处除三害》密钥延期 将延长上映至4月30日 -