资讯分类

别急着抵制《逆行人生》!徐峥没贩卖苦难,故事的确很真实 -

来源:爱看影院iktv8人气:38更新:2025-09-13 21:55:11

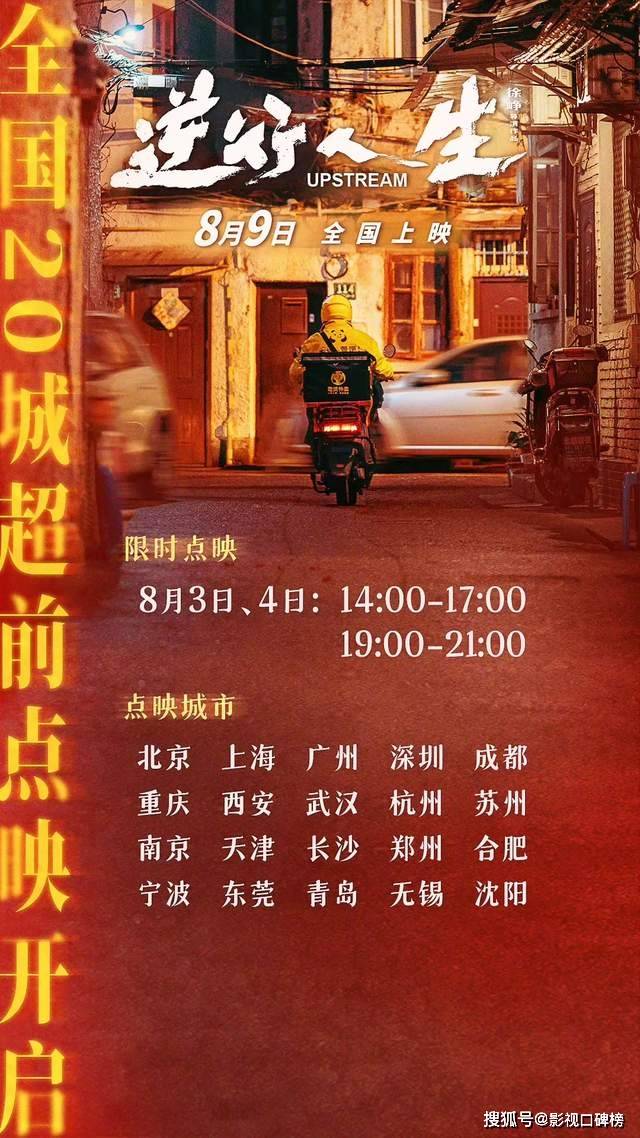

徐峥执导的电影《逆行人生》原定于8月9日在全国范围上映,但于8月3日及4日率先在二十个省会城市启动限时点映,提前一周时间与观众见面。

当电影《我不是药神》首曝预告片与海报时,便引发了舆论争议,部分观众认为该片过度消费外卖群体的苦难经历,而演员们凭借高片酬扮演底层人物的形象,却未能真正深入展现现实困境。尽管徐峥在影片中避免了对苦难的夸张渲染,其主演并监制的作品仍因演员阵容的资本属性而备受质疑。然而,深入观影后可发现,该片对癌症患者群体的真实刻画令人动容,徐峥并未将苦难作为营销噱头。作为一部展现底层生存状态的现实主义佳作,该片不仅口碑稳健、票房成功,更斩获多项大奖,成为近十年华语电影的标杆。正因如此,徐峥在此次经历后,试图通过新作延续类似的社会关注主题。

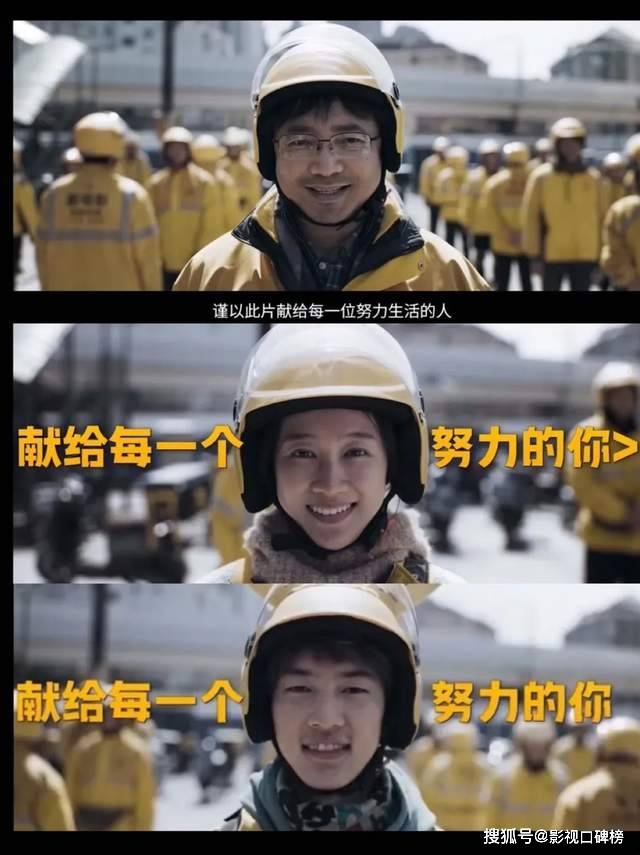

此次影片将关注焦点转向了当下备受热议的外卖员群体。题材选择过于直白,意图明显,难免引发观众对创作者动机的质疑。作为一部商业电影,其试图借社会热点话题博取关注,同时兼顾商业收益。虽然不可否认《我不是药神》在展现特殊群体生存状况上的开创性意义,但若再次选择外卖员这一具有强烈现实冲突的题材,反而容易让人察觉其背后的商业考量。毕竟导演徐峥以商业片路线著称,而非以纪录片风格闻名。通过渲染他人的生活困境获取观众共情,进而实现票房收益,这种创作模式正是影片初期引发争议的核心原因。

合家欢转移痛点的现象,不仅是题材本身令人不适,更令人反感的是预告片中弥漫着合家欢的氛围。这种刻意营造的温馨表象,将原本应由资本与外卖小哥之间产生的矛盾,转嫁到了外卖小哥的群体冲突和家庭关系上,仿佛他们的苦难完全源于内部摩擦,而与平台方毫无关联。

当前网络用户普遍具备理性判断力,面对外卖行业现状时,人们早已意识到外卖员困境的根源并非仅仅是工作强度,而是平台算法与社会保障体系的双重压迫。最初外卖平台的抽成比例中,外卖员占据主要部分,然而随着平台资本扩张,抽成比例被不断压缩,算法则持续优化配送时效,迫使骑手在超负荷接单与安全隐患之间艰难抉择。这种结构性矛盾让影视作品难以直面现实,创作者往往选择将矛盾转移至中年家庭的婚姻关系、子女教育以及父母养老等传统议题。最终通过家庭聚餐、节日团圆等温情场景,将社会问题悄然化解,形成一种表面和谐的叙事闭环。

生活的重压与现实的困境在观影后愈发清晰。外卖从业者不仅要承受高强度的体力劳动,更面临着子女教育、住房负担等多重压力。孩子虽考入年费用达二十万元的国际学校,却因个人原因被迫中断学业;夫妻二人蜗居在需每月偿还1.5万元房贷的住所,失业却无力承担还款责任;原本用于生活的积蓄,更因P2P平台暴雷而瞬间蒸发。

现实生活中,百姓确实会遭遇各类困境,但这些往往以分散的形式出现,难以集中到同一人身上。然而电影作为艺术载体,为增强戏剧张力,往往将多重苦难压缩在一个角色身上。整体而言,影片并非简单地贩卖苦难,而是通过艺术加工客观呈现社会现实。主人公经历的困境具有普遍性,折射出打工群体的生存思考,可见徐峥在创作中倾注了诚意,力求通过故事展现真实,而非直接进行说教。

外卖骑手在日常工作中常面临多重困境,诸如应对差评顾客、因对路况不熟而遭遇交通事故等现实挑战。影片并未给出一个圆满的结局,而是采用了开放式处理,这既反映出创作者对行业核心矛盾的深刻认知,也揭示了现实问题的复杂性。尽管徐峥巧妙地引入了一款小程序作为解决方案,但系统性难题的根源仍在于现行制度的结构性缺陷,这种困境在资本主导的行业生态下显得尤为突出,最终呈现的结局可视为当前环境下最具现实意义的妥协方案。

最新资讯

- • 网曝《海天雄鹰》定档央一,朱亚文侯勇李幼斌领衔,航母版亮剑 -

- • 窦骁何超莲婚房疑似曝光 顶豪天花板价值八个亿 -

- • 南昌警方回应薛之谦演唱会被激光笔照眼:正在核查 -

- • 黄晓明再努力,也捧不红她 -

- • 解读《破茧2》大结局,全员高智商犯罪 -

- • 曹格前妻晒母女同框,12岁Grace戴大耳环做美甲,和妈妈像同龄人 -

- • 周星驰微短剧《金猪玉叶》单集播放量破3000万,明星短剧终于“能打” -

- • 谢娜工作室为助理打手机一事道歉:我们会反省自身 -

- • 《金猪玉叶》被嘲烂梗神片,周星驰拍短剧,割韭菜还是降维整顿? -

- • ZB1晒组合出道后首张合照 成员搭手合影显团魂 -

- • 隋雨蒙晒合影为李光洁庆生 二人对镜自拍大秀恩爱 -

- • 2024端午档新片预售票房破亿 《谈判专家》以3千万票房暂居首位 -

- • 宋茜穿露脐装扎长辫秒变辣妹 表演梦回VICTORIA时期 -

- • 索尼发布《毒液3:最后一舞》预告片 -

- • 全智贤和老公罕露面秒被认出 夫妻俩观看儿子比赛感情好 -

- • 何超莲分享婚礼幕后故事 感性留言透露对爸爸的思念 -

- • 《墨雨云间》单集时长超50分钟被质疑违规 优酷客服回应 -

- • 杨洋与网友合照曝光 双手插兜穿着绅士休闲状态好 -

- • 佐伊导演处女座《眨眼两次》 钱老板已锁定你! -

- • 马嘉祺丁程鑫严浩翔暂停外务录制 专心筹备线下演唱会 -