资讯分类

配角比主角更让人泪目是种什么样的体验? -

来源:爱看影院iktv8人气:217更新:2025-09-17 01:40:38

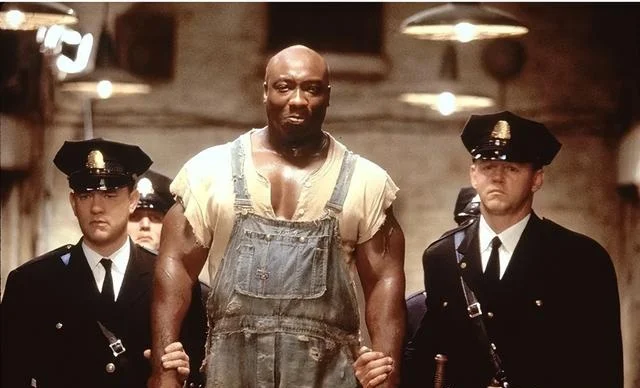

迈克·克拉克·邓肯凭借其高大威猛的体型在影视圈崭露头角,尽管因形象特点难以担任传统正面角色,但他塑造的反派形象却极具感染力。在《夜魔侠》中,他成功演绎了充满压迫感与邪恶魅力的黑帮头目,充分展现了其演技的多面性。值得一提的是,他在本世纪初与巨石强森的对手戏《蝎子王前传》中,两人以巨人的身躯展开激烈打斗,成为影史经典场景。尽管《绿里奇迹》中汤姆·汉克斯被列为领衔主演,邓肯饰演的"血腥"角色却凭借独特的气质与细腻的表演获得广泛赞誉,该角色亦为他赢得了2000年第72届奥斯卡金像奖最佳男配角的提名。

对斯蒂芬·金的固有认知在《绿里奇迹》中被重新定义。曾认为他是一位擅长营造恐怖氛围的文学大师,但这部改编作品却以细腻的情感渲染展现出独特的温情基调。影片通过描绘监狱中众死刑犯各异的生存状态,打破了类型片常见的救赎叙事框架。观众在感受沉重命运之余,或许更易察觉其中暗藏的温情脉络,这种复杂的情感交织恰恰成为作品最动人的部分。而"说到底,都是肤色惹的祸"这句戏谑的总结,也暗示了作品中难以回避的现实议题。

直至今日我依然认为,若进行角色类比,《绿里奇迹》中的约翰·科菲(迈克·克拉克·邓肯 饰)可视为悲剧性的怪物史莱克对照。他同样拥有魁梧的体型与狰狞的外貌,却蕴含着罕见的柔情。然而在1930年代美国种族矛盾激化的特殊历史背景下,这种反差性的特质反而成为他无法逃脱命运的注脚。影片对电刑场景的呈现尤为写实:死刑犯在受害者家属与记者们的凝视下步入电椅,执行狱警为其戴上黑色面罩,将浸水海绵置于光头之上,逐一核查所有通电装置,最终由长官宣读州法院核准的死刑执行令,这一过程精准复刻了当时美国司法体系的残酷现实。

随后,行刑指令被下达,狱警启动电刑装置。伴随着刺耳的电流声,死刑犯在短暂的抽搐后停止了呼吸。《绿里奇迹》通过三场电刑的详细呈现,完整还原了这一残酷过程。影片以监狱为主要场景,尤其是专为死刑犯设立的设施,将狱警们的生活也“嵌”入了这份固定、无奈、麻木的日常。

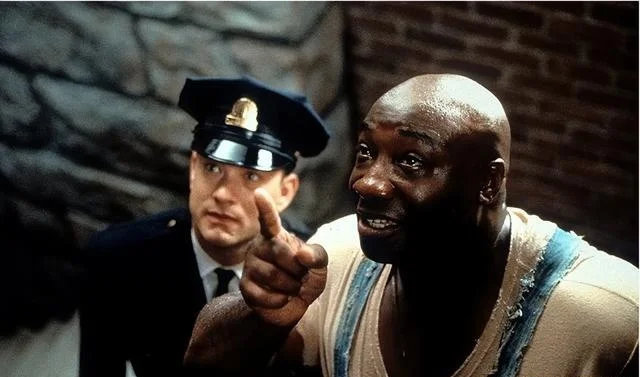

面对陆续进入监狱的死刑犯们,无论他们面目如何狰狞,或神情悔恨,最终都将步入行刑室,承受受害者家属的诅咒与憎恨。媒体记者们也会用镜头细致捕捉整个执行过程,将这些画面转化为震撼人心的新闻报道,刊登在各大报纸上作为震慑其他囚犯的警示样本。这些罪犯留下的最后印记,成为他们对世界最后的贡献。直到一位名叫科菲的死刑犯出现,这位身材异常高大的黑人囚犯在特写镜头下展现出令人震撼的强壮体魄,使主管保罗(汤姆·汉克斯 饰)与狱监威尔(大卫·摩斯 饰)都仿佛退居幕后,显得格外渺小。

影片通过镜头语言对克拉克的身形进行了艺术化处理,尽管其真实身高为196厘米,与汤姆·汉克斯的183厘米差距仅为13厘米。这种刻意的视觉调整旨在凸显角色外在威慑力与内在善良之间的戏剧性矛盾,为后续情节埋下伏笔。当保罗遇见这位新来的巨人时,他很快察觉到这个黑人角色虽然外表粗犷,却有着令人意外的脆弱天性——初入职场便怯生生地询问夜晚是否会关闭照明,且存在严重的恐暗症。更令人震惊的是,这位看似凶悍的工人竟拥有超自然疗愈能力,手触患者身体即可转移病痛,缓解其痛苦,但每次使用这种能力后,他都会从口中释放出类似虫群聚集的"雾气",随后陷入极度疲惫的状态。

在数起意外事件后,保罗坚定了自己的信念——这位黑人青年是上帝派往人间的使者,肩负着驱除人类疾苦的神圣使命。然而当这道"天使"光环被撕裂时,他却因涉嫌以极其残忍的手段谋杀两名少女而陷入绝境。令人震撼的是,案件发生时他正被受害者的家长当场抓获,画面中他搂着少女们蜷缩在地恸哭。尽管如此,围观群众仍毫无顾忌地对他施以暴力,并匆匆将他送上死刑法庭。

该事件的核心在于:一名体格健壮的黑人男子因内心存有极端恶意,基于种族偏见实施了对白人女孩的残忍杀害行为,此种犯罪性质显然构成严重刑事犯罪。

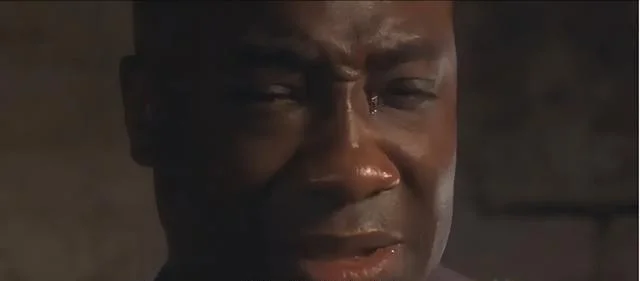

影片中警官的台词揭示了当时美国社会对死刑制度的普遍认知:"他们请求上帝宽恕并接受电刑后,所有罪孽都将得到偿还。"这种将死刑视为终极救赎的观念在监狱体系内尤为明显。然而《绿里奇迹》的死刑犯们却始终承受着外界的审视与评判,观众对他们的认知呈现两极分化——有人已通过刑前忏悔完成救赎,有人则固执地携带着罪恶奔向地狱。科菲的特殊之处在于,他以痛苦的眼泪向所有人展示了最震撼的现实图景:在某个阳光灿烂的午后,一名白人青年用阴险的目光觊觎着两个天真烂漫的姐妹,而科菲借由自己的超自然力量,让作恶的狱警成为传递正义的媒介,使其开枪击毙真正的凶手。当保罗目睹这一幕时,不仅获得了真相,更深切感受到科菲内心的煎熬。最终,科菲在临终前呢喃:"人间充满暴戾,你们心怀苛刻,我累了,该归去了。"

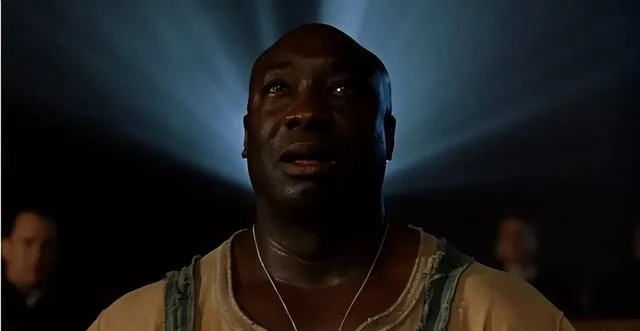

狱警们早已将科菲视为朋友,此刻他们悲伤地注视着这位充满仁爱的巨人。在死刑执行前,科菲唯一的愿望是“我想看看电影。”当银幕亮起的那一刻,他脸上绽放出孩童般的笑容。身后的保罗与威尔神情凝重,保罗甚至萌生了擅自释放科菲的念头,却被他坚定地拒绝。作为观众的我,试图解读科菲内心的复杂情感——在1930年代的美国,一个被判处死刑的黑人又能逃往何方?或许,这位“天使”真正渴望的,是回归那片永恒的天际。

尽管影片未明确提及上帝的存在,《绿里奇迹》中对死刑议题的探讨却巧妙揭示了“忏悔”所指向的深层意义。在上世纪宗教氛围浓厚的美国社会背景下,这种诠释更具现实针对性。影片用约十分钟的篇幅细致刻画了科菲临刑前的复杂心理与狱警群体的悲悯之情,尤其值得关注的是其贯穿始终的宗教隐喻。国内观众常误将其视为弘扬真善美的美式正能量作品,而实际上电影通过诸多细节与台词,展现出基督教(新教)在当时的美国社会中所扮演的重要角色——例如保罗的妻子首次登场时,导演特意通过银质十字架项链的特写镜头暗示其信仰身份。狱警们在保罗家聚餐时的对话更进一步印证了这一点,他们作为主导群体的身份认同显然与新教文化密切相关。相较后世诸多展现1990年代监狱系统中狱警跋扈形象的作品,《绿里奇迹》中的多数狱警表现出更具人文关怀的特质,这种“有信仰的、穿制服的、平和的美国日子人”的形象,亦可从他们对待死囚的态度中得以印证。

对保罗而言,科菲是他生命中的“圣人”,然而时代洪流迫使这位仁者最终踏上电椅。在行刑当日,保罗仍清晰记得初遇时科菲曾轻声说“怕黑”,因此他未给对方戴上黑色面罩。当科菲面对充满敌意的受害者家属时,他坦承自己“感受到仇恨”,此时威尔急忙接口:“那你感受到我们了吗?我们不恨你。”这一幕恰似基督教新教“爱人如己”教义的具象诠释,将救赎与宽恕的命题置于生死交界的瞬间。

尽管如此,《绿里奇迹》的魔幻主义特质依然贯穿始终。拥有超自然治愈之力的黑人角色科菲,凭借其魁梧的体格与纯粹的内心,在故事中以"怜悯众生"的悲悯情怀触动观众情感。在魔幻叙事之外,编导巧妙构建了现实的合理性假设——超自然能力在当代社会并非完全陌生的概念。导演弗兰克·德拉邦特对魔幻题材的钟情,使他通过监狱这一特殊空间,向观众发起深刻的良知叩问:我们是否曾像旁观者般武断地定义黑白善恶?影片中那只被残忍踩踏后重获新生的老鼠,作为关键的隐喻符号,既呼应了保罗日后对往事的追忆,也通过科菲与老鼠的互动印证了他作为"圣人"降临尘世的奇迹本质。

保罗因奇迹重获新生,终年逾百仍心怀敬畏。当他在仓库中与那只存活至今(上世纪九十年代)的老鼠相遇时,沉默中流淌着超越言语的力量。观众们透过这场跨越时空的邂逅,深刻感知到科菲圣洁的本质。这种震撼并非源于煽情的泪水或说教式的台词,而是来自两个真真实实的生命——人类与鼠类——在岁月长河中共同见证的奇迹。它们的存在便是最有力的见证,诉说着神性在尘世的隐秘痕迹。

值得一提的是导演弗兰克·德拉邦特,这位才华横溢的创作者在影坛留下了诸多经典作品。其最具代表性的三部电影包括自编自导的《肖申克的救赎》,以及与斯蒂芬·金合作的《绿里奇迹》和《迷雾》。除了上述作品,他还在2010年执导了开创性的美剧《行尸走肉》第一季,并于2014年参与编剧美版《哥斯拉》。追溯其早期创作,上世纪80至90年代他曾执导或编剧《猛鬼街3》《活埋》等作品。尽管涉猎广泛,但笔者认为其最出色的作品仍为1990年代两部聚焦监狱题材的杰作——《肖申克的救赎》与《绿里奇迹》,这两部作品深刻展现了他对人性困境的独特诠释。

《绿里奇迹》的叙事内核呈现出复杂的多维指向,宗教信仰、司法制度、种族矛盾与存在主义思考交织成网。相较于《肖申克的救赎》对希望与自由的具象诠释,该片更深层地探讨了人性救赎与道德困境。多年后,当我重读某段经文时,脑海中不禁浮现这部电影,以及那位已故十年的演员迈克·克拉克·邓肯所塑造的象征性角色——那个以生命为代价绽放人性光辉的「烟花人」。尽管无法完全参透导演与编剧的深层隐喻,但这段《圣经·提摩太后书》四章6-8节的经文,恰似为那个超越主角的、充满悲悯与力量的角色量身定制的注脚:「我离世的日子到了,那美好的仗我已经打过了。当跑的路我已经跑尽了,所信的道我已经守住了。从此之后,有公义的冠冕为我存留,就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的,不但赐给我,也赐给凡爱慕他显现的人。」

最新资讯

- • IU和李钟硕恋情曝光震撼全网!十年好友擦出火花,男方颁奖礼深情告白,准备结婚? -

- • 近些年保质保量的10部电视剧,哪部至今是你的最爱? -

- • 《燕云台》乌骨里下线时,告诉胡辇太平王死亡真相,开始恨萧燕燕 -

- • 相声演员曹云金全家福曝光,离婚三年半与前妻同框,二人疑似复合 -

- • 朱军妻子谭梅谈保养秘笈,女人注意这六点很重要 -

- • 小满生活:最后站出来帮何嘉如的竟是吕静,果然敌人最了解敌人 -

- • 李亚鹏16岁女儿近照曝光,身材高挑气质出众酷似妈妈 -

- • 最近值得看的五部电视剧,《南海归墟》排在最后,你在追哪一部? -

- • 跨年晚会翻车现场:张韶涵唱歌跑调,程潇底裤走光,薛之谦油腻 -

- • 明悦诠释国剧魅力职业女性 《石俊峰办案记》精彩收官 -

- • 尼古拉斯·霍尔特加盟《超人:传承》 饰演卢瑟 -

- • 保卫家园迎战劲敌 《海王2》发布新海报 -

- • 2023跨年晚会看点:何炅谈到医护人员哽咽落泪,王俊凯单手吊威亚 -

- • 《拿破仑》发布幕后花絮 探索经典历史 -

- • “南北”双台跨年:田震脸肿杨幂美艳金晨走光,齐秦崔健重现经典 -

- • 北美票房:《饥饿游戏:鸣鸟与蛇之歌》破亿 -

- • 这张脸演绝世美男,他怎么敢的啊 -

- • 汪小菲现身状态疲惫 与女粉丝合影被送围巾药品 -

- • 《小鸡快跑2》发布正式预告 新生活新挑战 -

- • 官宣!公司承认李钟硕与IU恋情 称正在真挚交往中 -