资讯分类

港星上自杀式综艺,竟然还笑得出? -

来源:爱看影院iktv8人气:987更新:2025-09-17 00:46:12

黑红虽带有争议色彩,却往往能产生意想不到的传播效果。吴彤作为擅长此类策略的导演,再次以《无限超越班》成功复刻《我就是演员》《导演请指教》的爆款路径,引发内娱广泛关注。该节目自播出以来便持续占据全网热度榜首,连续17天领跑各大平台热度榜单,展现出强烈的市场号召力。

图片来源为酷云,众多香港知名艺人在内容创作中展现出的高质量片段,不仅为视频号平台增添了可观的流量,更在年终KPI考核中发挥了关键作用。

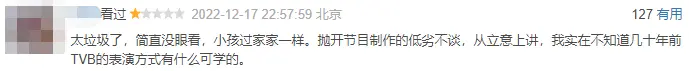

围绕薛凯琪四十岁仍保持少女感的热议早已火到极致,却也火到极致的争议中。令人唏嘘的是,这档以TVB模式为标杆整顿内娱的节目,最终竟落得自食其果的下场。不仅节目本身被全网批判,连带TVB及整个香港流行文化都遭牵连。为何要执着于几十年前TVB的表演方式?我们的童年并未因这些艺人而留下深刻印记,如今刻意贩卖情怀实属可笑。港娱早已式微,仍有人盲目追随,实属不智。

一个不容忽视的现象是:当下香港明星北上发展面临前所未有的挑战。相较于上世纪九十年代,甚至十年前,观众对港星的态度已产生显著转变,香港流行文化在内地市场遭遇"文化排斥"的困境。诚然,时代更迭带来诸多变化,港娱格局逐渐萎缩,内地娱乐圈也已发生翻天覆地的变革。然而,这场变化背后更深层次的原因或许并非表面所见——尽管港星北上已走过近半个世纪的历程,两地文化流动始终存在壁垒,缺乏真正意义上的深度融合。多数港星未能有效融入内娱生态,而内娱体系对港星的运作也存在明显适应障碍。

在过去的年代里,北上发展曾是港星们最具吸引力的机遇之一。不仅经济收益可观,更受到内地观众的热情关注。彼时正值香港流行文化在八九十年代席卷全球,而内地正处于改革开放初期,娱乐产业尚处于萌芽阶段。首批踏上内地发展的香港艺人,不仅填补了当地对专业人才的需求,更带来了先进的行业经验。内地娱乐业从起步迈向成熟的过程中,深受香港流行文化的熏陶。这一潮流的起源,可追溯至1979年。那一年,随着八部样板戏退出历史舞台,由香港导演鲍方执导的恐怖片《画皮》(1966)作为首批引进的港片之一在内地公映,引发巨大反响。据传有位老太太在观影过程中因惊吓过度当场离世,这一事件更让该片成为当时文化交融的标志性案例。

该片中男主被女鬼挖心的惊悚桥段,成为许多人童年记忆中的恐怖经典。虽然影片后来被封禁,但其开创性意义却深远影响了内地影视圈,成为香港流行文化渗透内地的开端。这一突破不仅催生了本土聊斋题材的改编热潮,更促成了《胭脂》《鬼妹》等作品的诞生。同时,影片也为内地引入了首批香港电影人,华语影坛先驱李翰祥便率先于八十年代初期北上,与北京电影制片厂合作拍摄了《火烧圆明园》《垂帘听政》等里程碑式作品。

李翰祥凭借《倩女幽魂》《杨贵妃》《武则天》三部作品,连续三年角逐戛纳金棕榈奖。其中,《倩女幽魂》《杨贵妃》的男主角由TVB第十期艺员训练班学员梁家辉出演。后来,梁家辉凭借《垂帘听政》中饰演的咸丰皇帝一角,斩获金像奖最佳男主角,成为该奖项史上最年轻的得主。然而,因台资在港娱领域的强势干预,李翰祥遭到封杀,沉寂多年,而梁家辉也经历了三年无戏可拍的低谷时期。

在遭遇封杀的时期,梁家辉曾通过街边摆摊维持生计。彼时香港仍处于殖民统治状态,这些先驱者并未掀起港星北上的浪潮。直到1990年代,香港流行文化迎来鼎盛阶段。电影、电视剧、综艺节目与唱片工业齐头并进,构建起一套涵盖选秀、演唱、影视拍摄及宣传推广的成熟造星体系。1993年港星齐聚人民大会堂举办义演之际,内地街头巷尾早已被港片与粤语歌曲深度渗透。

四大天王的民族风串烧义演据传收获超10亿收视数据,这一现象级事件成为香港文化影响力扩散的转折点。随着这一事件的影响力扩散,港娱从业者开始大规模北上,从幕后制作到台前表演的全方位介入,直接推动了内地娱乐产业向工业化方向转型。1995年为央视版《水浒传》担任动作指导的袁和平及其袁家班团队,至今仍主导着华语动作电影的创作方向。而张艺谋执导的《英雄》更以2.5亿票房成就开启国产大片时代,其制片、摄影、剪辑、动作设计到主演阵容,各个环节均可见港人深度参与的身影。内地综艺领域同样深受启发,如《快乐大本营》的创办者龙丹妮便曾通过研习港台综艺形态,开创出收视率破纪录的《幸运3721》节目模式。香港流行文化的影响已超越娱乐领域,深入几代人的生活方式与价值观念,其变革力量远非简单数据能够概括。

图源 | 电影《站台》由此可见,在相当长一段时间内,北上港星的薪酬待遇远超内娱一线艺人。刘晓庆曾公开透露,在拍摄《垂帘听政》期间,内地演员以馒头配咸菜为主食,而香港演员则享有充足的鸡鸭鱼肉供应,并配有专属餐车。

从《歌声传奇》的图片可见,当时港星北上内地的待遇差异显著。上世纪90年代初,TVB演员汤镇宗参与拍摄《外来妹》,而该剧女主角陈小艺单集片酬仅为200元,汤镇宗的收入却高达百倍,成为全组最高待遇的代表。

在《鲁豫有约》节目中,导演提及这一薪资水平在当时北上发展的港星中已属偏低。值得注意的是,汤镇宗在TVB时期多担任配角,未被视作一线演员。然而一旦进入内地娱乐圈,他的地位迅速提升,待遇堪比一线明星。

这一现象折射出港星北上的独特优势。过去内地明星需数年奋斗方能登上春晚舞台,而港星往往凭借经验直接参与。例如千禧年春晚,谢霆锋出道仅五年、年仅22岁便获此殊荣,此类机会从80年代延续至十年前。

佘诗曼曾向媒体透露,其在内地拍摄三部作品的总片酬,竟超过她在TVB近十年的全部收入。这些案例共同印证了港星北上内地后薪资待遇的显著提升。

王祖蓝早年在香港娱乐圈发展遭遇瓶颈,事业一度陷入低谷。然而数年后转战内地发展,凭借综艺主持和影视作品的成功,他不仅实现了事业突破,更在回归香港后购置了价值千万的豪宅。与当年的困境形成鲜明对比,如今的香港明星们普遍面临市场萎缩、观众口味转变等挑战,昔日港星的黄金时代已逐渐成为过去式。

据某港媒数据统计,香港在2005年的实体唱片总销量仅达200万张,本地唱片业销售额缩水至7亿港币,这一数字不足行业鼎盛时期的三分之一。港娱的辉煌时期似乎在那时已逐渐消逝。未曾料到的是,三年后全球金融危机席卷而来,进一步重创香港娱乐产业,港星的发展轨迹也因此受到显著影响。这期间,恰好是港星集体北上的第二波浪潮。如前所述,即便是在港娱发展最不顺的艺人,转战内地市场后往往能迎来事业转机。例如刘恺威,他早年曾被TVB力捧,却始终未能在香港打开知名度。转战内娱后,不仅片酬实现翻倍,更因与杨幂的合作迅速走红,成为当红明星。其与霍建华、钟汉良并称言情剧领域的"半壁江山"。而陈伟霆则更为典型,北上前他在港娱几乎被视作"糊咖"。以组合Sun Boy'z出道,唱歌领域反响平平;单飞后跨界电影,资源虽不匮乏却难掩争议。曾与阿Sa的公开恋情更被部分港人讥讽为"软饭男",但转战内地后,凭借《古剑奇谭》与杨幂的搭档成功突围,至今仍是内娱的顶流代表。值得注意的是,香港人曾对其冷眼相待,但他却成为香港最后一位成功北上的演员。若将时间推至当下,这种从边缘逆袭的奇迹恐难再现。曾将令狐冲角色演绎得栩栩如生的吕颂贤,自出道便担纲男主角,堪称九十年代香港最具影响力的当红小生之一。

图源 | 北上版《笑傲江湖》中唯一引发关注的角色,竟是2015年电影《烈日灼心》的男配角David。其出圈并非源于观众对演员本色的认出,而是凭借与邓超在片中的高密度亲密戏份,包括极具视觉冲击力的肢体接触场景,成为话题焦点。

吕颂贤多次在采访中提到,近年来香港演员在内地娱乐圈难以获得主角角色,部分人甚至面临无戏可拍的困境。一方面是因为内地娱乐市场已经非常饱和,人才供给充足;另一方面则是影视制作方对香港演员出演内地题材存在顾虑,担心观众会因地域认知产生排斥。随着内地影视产业的崛起,年轻观众对港台艺人的好感度逐渐下降,加之某些政治因素的影响,香港明星在内地市场的号召力已明显弱于本土明星。在2006年宁浩凭借《疯狂的石头》成为内地第四位票房过亿的导演之前,许多内地商业片的主角位置仍由港台演员占据,如张艺谋的《英雄》、冯小刚的《天下无贼》、陈凯歌的《无极》。但此后,越来越多的内地演员开始承接这些重要角色,导致行业格局彻底逆转。

2022年度电影演员票房排名显示,男演员和女演员票房前五的席位均未出现港台地区演员。数据来源:猫眼专业版。面对市场格局的变迁,港星们虽整体影响力有所减弱,但仍在不同层面上保持活跃。以成龙在《无限超越班》中的定位为例,这类拥有深厚行业积淀的港娱前辈,即便在行业转型期仍能凭借过往口碑维持稳定热度,仿佛在时代的浪潮中保持了特有的从容。

相比之下,担任电视剧常驻角色或综艺嘉宾,这类机会更常见于咖位稍逊的一线港星。多数港星的事业发展重心已转移至网络电影、经商及直播带货领域,吕颂贤便是一个典型代表。不看或许难以察觉,但一旦细看便会大为吃惊。如今网络电影与直播平台已成为港星聚集地,仿佛重现了港娱鼎盛时期的风貌。苑琼丹在《唐伯虎点秋香2019》中重现石榴姐角色,罗家英则在《孙悟空大战盘丝洞》中再度演绎唐僧形象。

钱小豪近两年的演艺行程堪称密集,频繁现身于各类斗法与驱魔题材作品中,其参演的网络剧数量已突破10部大关。

除了樊少皇、陈浩民和林子聪等资深演员以“虚竹”“段誉”“六师弟”等经典角色率先进军网大领域,近年来部分港星随着港娱产业逐渐式微而淡出主流视线,北上发展过程中面临转型困境,最终陷入边缘化局面。阿娇亦涉足多部边缘题材作品,成为网大领域的重要演员之一。值得关注的是,即便有商家投入51万元邀请陈小春与某网红合作带货,四场直播的总销售额却仅有5000元;李国麟更尝试身着鸠摩智戏服推销茶叶,连续八小时直播仅获得200元交易额。

近年来,随着受众地域口味的分化,港星北上不仅难以获得理想收益,还常常陷入难以兼顾两地市场的困境。在评估港星的市场表现时,公众更关注其政治立场的稳定性及个人背景的合规性。若普通话表达不够流畅,轻则被指态度不端正,重则引发舆论争议(过去,港普曾是内地娱乐圈吸引观众的重要手段)。

此外,许多原本活跃于香港的艺人北上发展后,其本土人气出现下滑趋势。杨千嬅曾凭借在香港的演唱会获得极高关注度,观众热情高涨到一票难求。然而近年来转型内地娱乐圈后,2022年底举行的两场香港个唱在开票一周前仍未售罄。Supper Moment作为90年代香港最具影响力的摇滚乐队之一,曾两度斩获叱咤乐坛组合金奖,连续四年荣膺该颁奖礼"我最喜爱的组合"奖项(观众票选,蝉联次数仅次于Beyond)。但随着乐队开启内地巡演,不仅引发港人对其艺术走向的争议,更导致其连续四年无缘"我最喜爱"奖项入围名单。

Supper Moment曾通过影片回应相关质疑,而如今对于香港艺人而言,进军内地市场已逐渐演变为一条充满不确定性的单行道。相较于机遇,风险更显突出——一旦选择北上发展,可能面临香港市场的负面评价;但即便突破地域限制,内地娱乐圈的竞争格局也未必能提供理想的坦途。在双向选择受限的现状下,港星们的突围之道究竟何在?

对港星而言,北上不过是拓展市场、寻求更多发展机会的举措。若仅以谋生为目的,他们往往将自己视为异乡客,虽活跃于这片土地,却心系原乡。而内地娱乐圈亦视其为外来者,彼此之间缺乏真正的文化认同。双方的唯一共识在于彼此成就与价值提升。这与外来务工人员与本地居民的关系颇为相似,符合常理且易理解。然而,这种关系所滋生的积弊在于,双方互动多基于利益考量,难以实现深层次的文化融合。功利性的初衷往往导致手段趋于投机,流程亦被简化。港星在内地娱乐业寻求低成本发展的路径,往往依赖于内地观众对香港文化的怀旧情怀,通过复刻经典角色、翻唱老歌等方式实现。无论是被迫进入网剧或直播间的小型港星,还是自第二波热潮后赴内地发展的艺人,多数都难以避免重演旧角色、重现经典作品的命运。

李若彤在抖音平台重现《神雕侠侣》经典角色小龙女的演绎,同时翻唱了13年的《我是歌手》。黄贯中则首次献唱了《海阔天空》,而在第二期节目中,他们选择继续演绎九十年代经典曲目《吻别》。

在《歌手2019》节目中,许靖韵的表现情况更为严峻。尽管她获得了半程踢馆的机会,但三次上台表演中,有两次选择了《献世》和《梦伴》这两首老歌。

表面上看,单纯依赖情怀营销确实能在短时间内与观众建立情感共鸣。然而,当内地观众的审美观念已发生迭代,多数人因信息壁垒与文化隔阂而难以深入理解香港流行文化时,这种策略的持久影响力究竟几何?作为文化传播的重要媒介,影视作品、综艺节目乃至港星自身,理应承担起打破隔阂、注入新意的职责,而非固守旧日情怀,将记忆中的经典反复咀嚼。如今内地观众仍被灌输着同质化的内容,仿佛从未尝过新鲜滋味。以去年推出的《声生不息》为例,这档专为粤语歌曲设计的音乐综艺节目,其核心定位却始终停留在对经典作品的传唱之上。

尽管有香港新生代歌手在节目中亮相,但他们演唱的仍是二十年甚至更早的经典作品。以节目首期便引发热议的曾比特为例,这位凭借《我不如》荣获香港叱咤生力军铜奖的歌手,在节目录制长达12期的过程中,始终未能演唱自己的代表作。观众对曾比特的印象仍停留在翻唱经典层面,对其原创作品的关注度却相对薄弱。

林志美1984年经典作品《初恋》的翻唱版本曾在乐坛引发轰动,但数月后当他现身《披哥》节目时,已鲜有人关注,昔日的走红仿佛昙花一现。然而在《无限超越班》掀起港剧情怀热潮之前,《开播!情景喜剧》于去年年中已邀请TVB演员重现"发哥"经典形象,通过复刻《上海滩》桥段唤起观众集体回忆。

最终,一群人在众人面前集体表露辛酸,哽咽诉说着自己始终如一的勤勉付出与所经历的种种不易。

作为一个在港娱文化中成长的资深观众,面对《无限超越班》这样的节目确实令人痛心又无语凝噎。相较于过往简单复制港星资源的模式,该节目声称尝试通过TVB老戏骨扶持内娱新生代,这种融合创新本应值得肯定。然而其核心问题始终未被触及——为何内娱需要依赖TVB?这种合作模式究竟有何独特优势,又该如何实现本土化适配?节目组却选择将注意力放在制造争议上,通过刻意引发对立话题获取眼球。节目设置和态度都存在明显缺陷,例如在面试环节要求内地学员使用粤语,而港星薛凯琪却可免除该项要求,导致内地选手频频出丑遭导师调侃。

导师们一个个冷酷无情的面容令人印象深刻,特别是尔冬升那副严厉至极的面庞。

知名演员吴镇宇在近期某场合中,被指对新晋演员的发言引发争议,相关言论因显得不够委婉而受到关注。

惠英红面色骤变,紧绷的下颌线微微抽动,双手不自觉地攥紧了衣角,显然被某种令她极为愤怒的事情触怒了。

然而,面对学员表现欠佳的情况,部分导师未能提供实质性指导,仅依赖空泛的激励与情绪化劝导,缺乏建设性的反馈。

特别在某个间隙为许绍雄颁发奖项,并多次提及香港电影昔日的辉煌岁月。

令人咋舌的是,在选人环节中张可颐始终坚持不选赵樱子,最终执意挑选韩雪(非节目组正式学员)。其挑选标准为:更看重选手在舞台上的精彩表现而非其他因素。

当初承诺的新人扶持计划是否被遗忘?节目初衷是否已被忽视?种种表现似乎更像港娱前辈联手排挤内娱新生力量。作为以内地观众为主的节目,这种倾向无疑会引发观众的不适与被冒犯感。

一些节目在流量收割中获益丰厚,却在播出后迅速撤离,导致香港流行文化资源被过度消费,无辜承受损失。

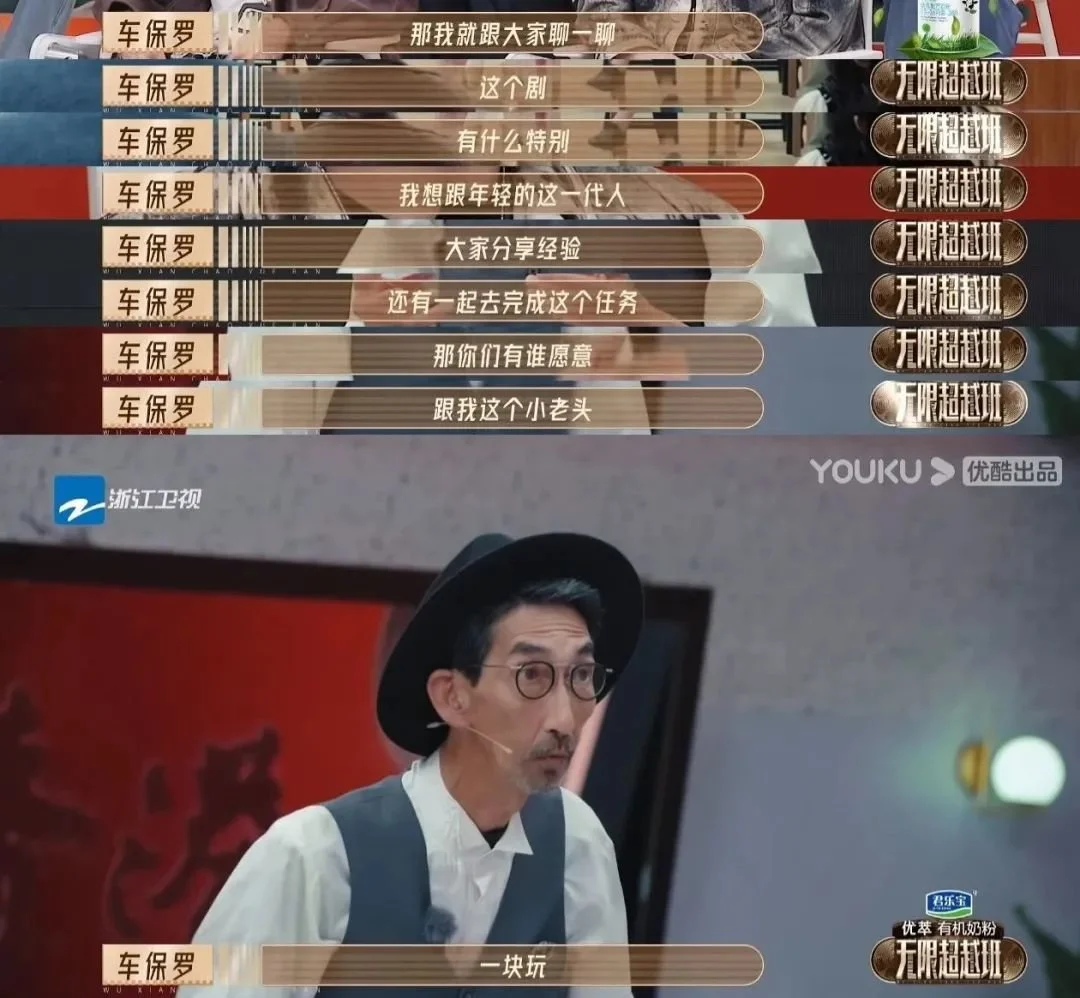

归根结底,当行业出路遭遇瓶颈时,环境固然关键,但北上港星与内娱的合力推动亦难辞其咎。以《乐队的夏天》《一年一度喜剧大赛》为代表的创新节目,始终以谦逊姿态示人,深知"自我封闭终将限制发展,唯有向外拓展才能突破瓶颈"的行业规律。而《无限超越班》中那位凭借独特理念打动观众的导师车保罗,更在选人困境中展现出破局智慧——他主动拆解《鹿鼎记》的文化价值与叙事优势,用接地气的方式为年轻演员打开认知维度。

推广自身文化不应执着于高高在上的姿态,唯有贴近现实的表达方式才能获得共鸣。而港娱当前的式微,并非源于作品质量的下滑,而是分众化传播时代所带来的市场格局变化——既不再适宜制造单一巨星,更呼唤多元化内容生态。然而正如前文所述,由于信息不对称等原因,内地观众对港娱的处境缺乏直观认知,内娱也尚未建立有效桥梁突破地域壁垒。当前影视综领域普遍存在重复消费经典题材的现象,这种同质化运作不仅未能弥合差距,反而加深了行业分化与矛盾。这意味着在新时代语境下,观众的主动性已超越以往,成为重塑行业生态的关键力量。对于北上发展的港星而言,唯有打破思维定式、突破舒适区,才能在新环境中开辟生存空间。同样,内娱也亟需补上这一课,通过创新机制与开放姿态,构建更契合时代需求的文化传播路径。

最新资讯

- • 这5部黄暴电影,每一部都是教科书级,你看过几部? -

- • 韩主持人朴秀洪晒婚纱照 被哥嫂反对52岁才结婚 -

- • “变色龙”河智苑的九部电影,最后这部献身之作必须得看 -

- • 张雪迎晒美照透露阳康后瘦了 穿短款上衣秀出小蛮腰 -

- • 6部意大利高分喜剧片,轻松解压,欢乐不断 -

- • 古力娜扎古风写真拍摄路透曝光 着青衣于冰面撑伞仙气飘飘 -

- • 著名声乐家潘乃宪去世 儿子潘孟鸿发文悼念 -

- • 田亮森碟合体拍大片 父女俩花园漫步一起运动享受亲子时光 -

- • 赵露思新剧片场被拍 让助理帮忙换鞋穿袜子引发争议 -

- • 郭富城肖像权纠纷案胜诉 原告需赔偿100万并道歉 -

- • INFINITE成员晒聚会合照 调皮喊话“谁把李成种P上去” -

- • 徐梦洁发文回应"笑容变了" 称没打针没动脸没烤瓷 -

- • 《死侍3》脑洞大开!就连没有上映的电影也联动了 -

- • 张兰回应与男子机场牵手 称其是粉丝为自己送药 -

- • 年度发泄巨制,全程看“疯”! -

- • 赵露思被曝助理帮其脱鞋引热议 好友疑似发文回应 -

- • 萧敬腾公司发声明称被恶意扭曲形象 呼吁适度玩梗 -

- • emmm,这惨不忍睹的爱情 -

- • 《再见,李可乐》破亿!宠物题材电影面临市场困境 -

- • 电影版《一闪一闪亮星星》未播先火,凭3大看点,欲再掀票房狂潮 -