资讯分类

《一念关山》最大的遗憾,是没有得到该有的评价 -

来源:爱看影院iktv8人气:825更新:2025-09-16 20:19:46

不禁让人思考,影响一部影视剧口碑的因素纷繁复杂,其中最令人惋惜的当属脱离作品本质的外界干扰。对于一部质量尚可的文艺作品而言,这种无妄之灾尤为残酷。在评判影视剧时,不应局限于演员表现或单一情节,而需从整体故事架构、角色塑造及结局设计等多维度进行审视。无论作品题材如何,仅以粉丝对个别演员的偏好作为评价标准,不仅损害了作品本身的价值判断,更可能打击创作团队的积极性,同时对演员造成不必要的负面影响。更进一步说,若以非客观、片面的态度审视文艺作品,其危害远不止于此。《一念关山》正是在这种环境中遭遇干扰的典型代表。

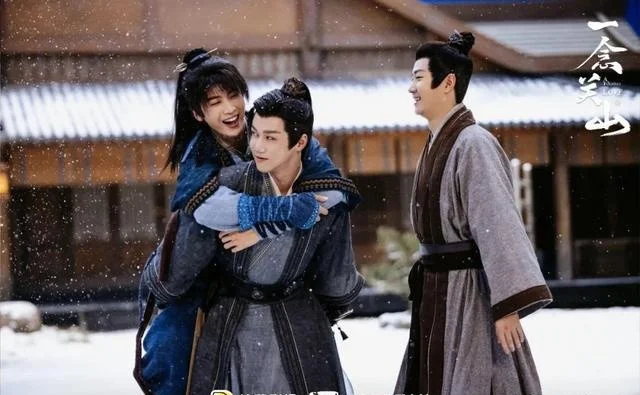

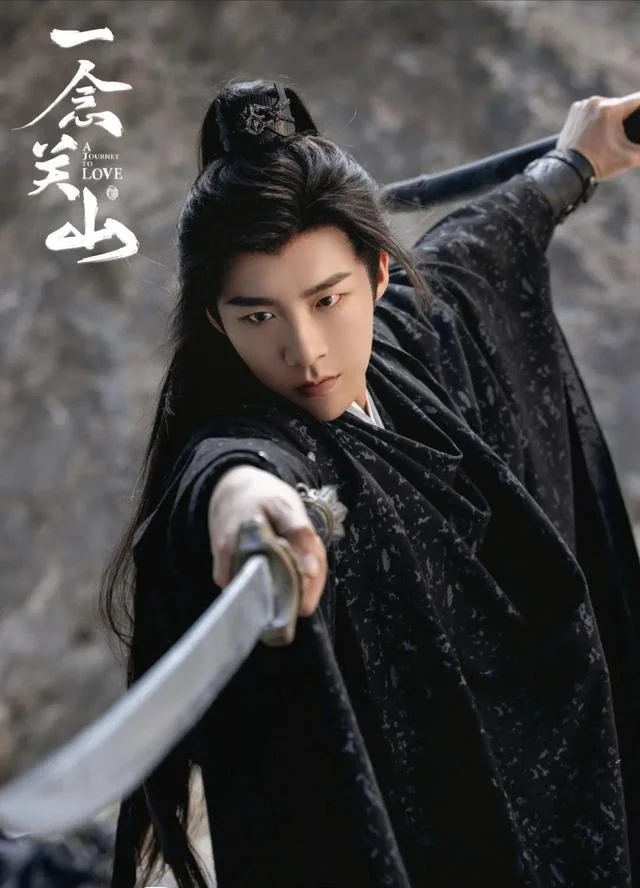

作为纯粹的观众,我不以演员身份评论《一念关山》。这部作品呈现出新颖的类型融合,将公路片叙事与古装权谋元素巧妙结合,构建了一个兼具庙堂权斗与江湖冒险的立体故事。剧中既有紧张刺激的探索情节,也有细腻真挚的情感刻画,更展现了主角团在生死关头的抉择时刻。从本质上讲,《一念关山》既是对东方侠义精神的传承,也暗含对传统忠义题材的现代诠释。然而令人意外的是,该剧在播出中段遭遇口碑断崖式下跌,豆瓣评分从7.5骤降至6.6,而海外评价却持续攀升。这一反差引发深思:当观众在激烈争议中聚焦于男女主爱情线时,或许忽视了其独特的叙事价值。若能放下先入为主的偏见,深入观察任如意与宁远舟的情感互动,就会发现这段关系实则是充满智性张力的成人之爱。任如意作为朱衣卫基层的"白雀",虽以冷酷手段闻名却坚守道义,展现出外冷内热的复杂性格;宁远舟则凭借超凡武力与敏锐洞察力在权力漩涡中游刃有余,却对权谋生活产生厌倦。这对战力顶尖的主角,因身份特质在情感表达上存在天然局限,唯有通过共同冒险经历,才能突破桎梏实现情感升华。

仅从人物塑造来看,该剧已突破传统爱情剧的框架,其立意在于将乱世中的儿女情长具象化为有血有肉的个体生命体验。相较于常规的情感叙事,作品展现出更宏大的格局,以独特视角将个体命运与时代洪流交织,这种叙事方式深刻诠释了东方文化中特有的情感哲学。通过层层递进的羁绊、认知与情感交融,故事呈现出厚重的人文质感,使爱情更加贴近现实的人性底色。

若需寻找文学经典的参照,唐代裴铏的《传奇》堪称最佳契合。两者皆展现历史长河中被忽视的侠义精神,以飘渺的叙事框架包裹着永不消逝的情义光芒。任如意与宁远舟这对主角,恰似《传奇》中的人物群像,既拥有鲜明的个性棱角,又承载着丰富的情感内涵,更散发着宿命般的神秘气质。他们在乱世中完成的不仅是情感救赎,更是自我价值的重构——任如意在动荡中寻得理想归属,宁远舟则在使命中重拾热血担当。

值得注意的是,尽管故事背景系架空设定,但其情感内核始终扎根现实。剧中人物所经历的复杂际遇,恰如《传奇》中那些被历史尘埃掩盖的豪侠传奇,既保留了诗意的浪漫想象,又蕴含着现实主义的厚重感。这种虚实相生的叙事策略,使角色获得了超越类型化的立体感,让"彼此成全"的情感模式成为对成人世界的深刻注解。

这类爱情叙事或许未能迎合大众口味,但其蕴含的思想深度仍不可忽视。从人物塑造到情感脉络,《一念关山》的创新性不容忽视。值得注意的是,"BE"结局引发的广泛讨论并非个例,当前影视作品中此类结局往往遭遇非议。观众最初将角色命运的遗憾视为情感共鸣,甚至以"寄刀片"作为调侃。然而随着市场对"HE"结局的偏好固化,创作者在结局设计上愈发保守。但问题在于,当圆满结局成为主流标准时,为何仍有作品选择保留悲剧性收尾?剧中的任如意与宁远舟本就身处权谋漩涡,关山小队执行的更是高风险任务,其结局的宿命感早已在叙事初期埋下伏笔。

当同质化叙事充斥荧屏,我反而更渴望那些带着遗憾却令人回味的结局。《一念关山》的结局选择或许令人意外,但它的价值在于挣脱了套路化的桎梏,转而深入探讨个体成长与内在价值的觉醒。若仅以“BE”或“HE”作为评判标准,无疑陷入了肤浅的窠臼。剧中人物在命运洪流中渐行渐远的轨迹,恰为观众提供了审视其抗争宿命、突破困境、坚守使命与自我和解的契机。这种具象化的悲壮感,将观众的情感推向高潮,使唐传奇式的叙事意境呈现出更为洒脱深刻的层次。因此,理解《一念关山》为何选择BE结局并非难事——影视作品的魅力本就在于为观众呈现多元的故事可能,无论是欢笑还是泪水,关键在于留有可供回味的余韵。若因个人偏好否定创作的多样性,终将损害整个影视生态的活力。在当下普遍抵触BE的舆论环境中,《一念关山》的创作选择背负着巨大压力,也正因此,它更显难能可贵。而争议背后,更折射出粉丝对影视创作的越界干预现象。影视创作本需平衡专业性与艺术性,评论也应以专业视角进行深入探讨。然而社交媒体时代简单粗暴的评价方式,正在悄然改变创作格局。今年“回归作品本身”的呼声应运而生,这种现象恰恰揭示了国产影视剧发展中亟待解决的症结:市场与观众对作品的过度解读,不仅消解了创作者的表达空间,更因非剧情因素导致观众先入为主的评判。这正是《一念关山》所面临的复杂处境。

解析一部剧作需回归角色与叙事的有机关系,这种分析应建立在对主创团队创作意图的理解之上。《一念关山》的创作核心在于人物塑造的严谨性,通过扎根于东方文化土壤,构建出兼具特色与美学价值的古装世界观。这种文化再创造不仅保持了传统韵味,更融入了当代审美取向,形成了独特的品质标识。若脱离这一创作逻辑,仅以演员个人视角解读戏份分配或通告安排,不仅扭曲了作品本身的艺术价值,更可能引发对创作者的专业误判。影视作品的诞生本质上是编导摄等专业团队协同创作的成果,从剧本架构到拍摄执行,每个环节都凝聚着创作者的匠心打磨,共同构成了完整的艺术呈现。

观众应秉持理性视角,以建设性态度参与行业监督,通过提炼客观意见为行业规范建言献策,推动整体生态向善发展。然而若偏离这一轨道,产生的影响将远超作品质量或角色塑造的范畴,不仅导致行业标准滑坡、创作活力衰退,更会使从业者陷入集体失语的困境,转而追求表面和谐的"你好我好大家好"式妥协。最终呈现的成果如同一杯温吞水,表面平和却缺乏深度。真正优秀的文艺创作者应致力于在扎实的创作根基上拓展审美维度,激活类型表达的创新可能,既不拘泥于程式化的叙事框架,也不满足于脱离作品本体的非理性评论。

令人惋惜的是,《一念关山》在当下环境中未能获得与其艺术价值相匹配的评价。诸多情绪化因素对其艺术评价产生了显著干扰。需要指出的是,要让一部文艺作品呈现出相对纯粹的审美特质,往往并非创作者能够完全掌控的范畴。然而这种外界干扰最终会波及到所有观众,使他们在未来作品的创作趋势中承担代价,进而导致整个文艺生态的失衡。

最新资讯

- • 《新闻女王》总监制透露大结局黄宗泽出现原因,原来是为阿佘圆梦 -

- • 杨超越敦煌飞天神女造型古韵十足 锦衣彩带迎风起舞超抢眼 -

- • 《画眉》神秘来信揭示真相,通过李光明钓出大鱼,两名特务曝光 -

- • 周也身穿镂空毛衣机场出行 戴鸭舌帽穿搭休闲青春有活力 -

- • 陈坤儿子分享与爸爸奶奶合照 子孙三代同框十分温馨 -

- • 王俊凯最新活动饭拍图曝光 穿灰色西装成熟优雅显贵气 -

- • 黄圣依发文谈过往作品 表示愿意为每个角色注入自己的灵魂 -

- • 目前正在热的五部电视剧,《画眉》排在最后,《脱轨》只能第二 -

- • 王源后援会发声明抵制私生 呼吁给演员充分的创作空间 -

- • 杨紫分享“贪吃鬼”随拍 置身零售货架甜美露笑 -

- • 3位“老男人”主演的3部谍战剧,每部都很精彩,为何被低估了? -

- • 苗侨伟为戚美珍庆生TVB戏骨齐聚 夫妻俩相恋40年仍当众热吻 -

- • 王鹤棣《以爱为营》拍戏被偶遇 疑因用假牌照车被交警拖走 -

- • 印度“捧上天”的4部中国剧,有一部火遍全球,播放量破世界纪录 -

- • 朴信惠产子大半年后将复出 晒自拍状态恢复 -

- • 李现分享《去有风的地方》片场花絮照 怀抱吉他惬意悠闲 -

- • 非常经典的五部年代剧,《人世间》排在最后,《大宅门》第二 -

- • 曾黎分享九宫格写真照 身穿黑色抹胸长裙优雅高贵 -

- • 声生不息:宋亚轩走心输出,拔高节目立意,唱功斩获全网一致好评 -

- • 郭晓婷回应站过车保罗 表示提议没被采纳是合理的 -