资讯分类

为什么我们怀念那些年的香港贺岁片 -

来源:爱看影院iktv8人气:120更新:2025-09-16 05:29:44

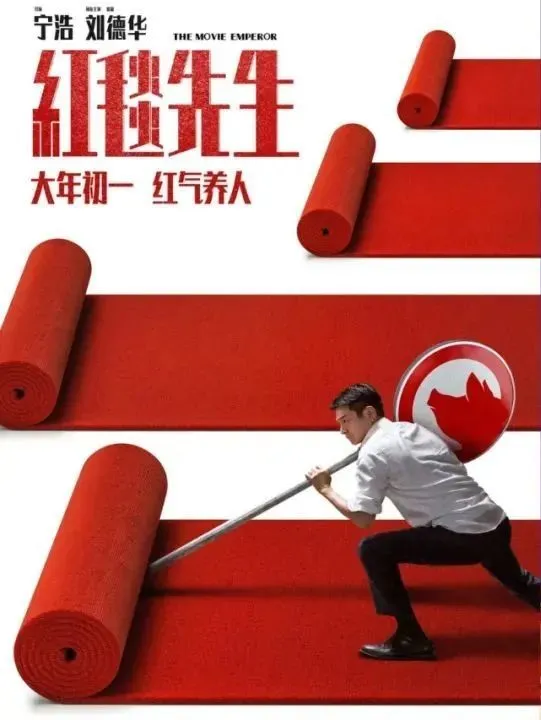

每逢年终岁尾,电影产业总会进入激烈竞争的贺岁档期。然而2024年的这一时段却呈现出不同寻常的冷清态势,缺少那些投资规模大、阵容强大、制作精良的头部影片。目前唯一引发市场关注的焦点,是宁浩执导、刘德华主演的喜剧电影《红毯先生》,其最终上映时间仍充满悬念。

今年贺岁档的焦点之作中,贾玲历经三年沉淀、以"舍身取肉"的惊人毅力完成减肥计划后回归的《热辣滚烫》,与张艺谋第三次挑战贺岁档、集结全明星阵容的《第二十条》共同引发关注。令人意外的是,一向以严肃题材见长的张艺谋此次竟以喜剧形式亮相,展现出老艺术家与时俱进的创作活力,堪称在喜剧类型市场中的一次重磅出击。

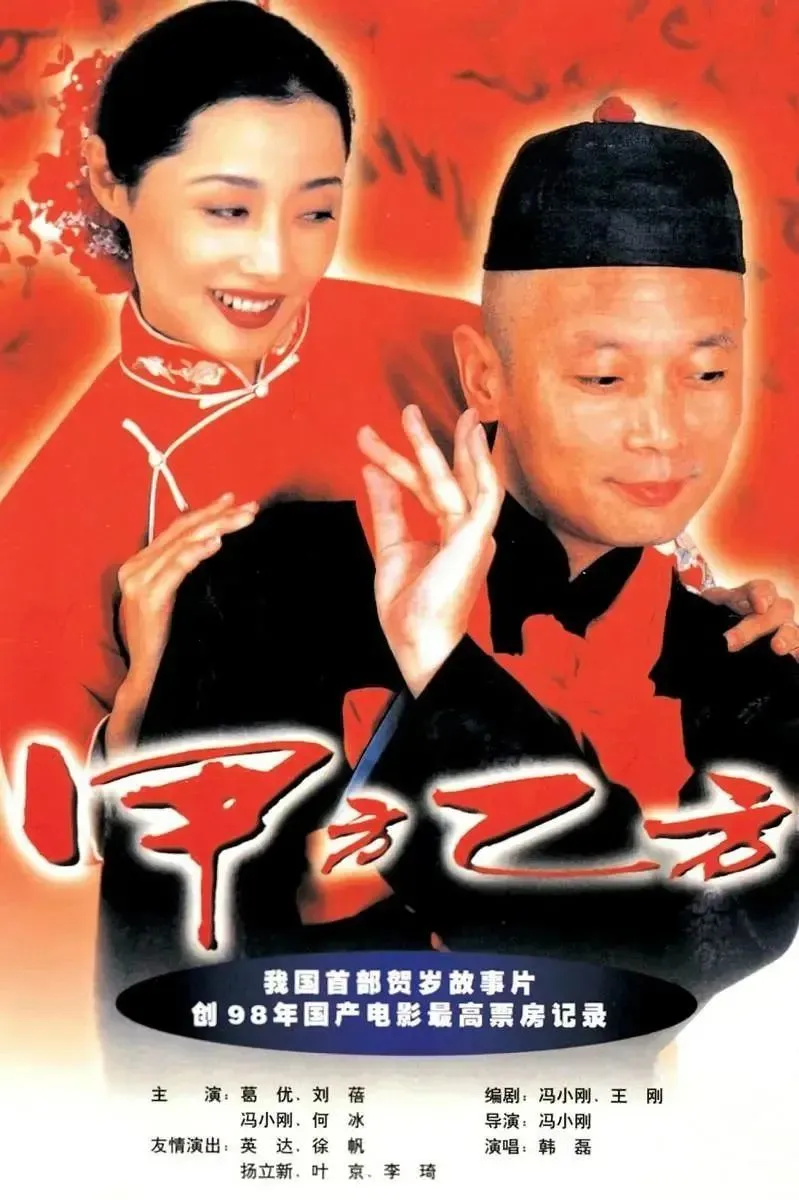

贺岁档作为中国电影市场的重要节点,常年占据年度票房高峰的宝座。数据显示,在中国电影票房收入排行榜位列前十的影片中,有六部属于贺岁题材,这印证了该档期在观众心中的特殊地位。对于电影创作者而言,农历新年前后这段黄金周期始终是争夺市场份额的关键战场。近十年贺岁档票房的显著增长,与国民生活方式的演变密不可分。21世纪初,春晚仍是中国春节最重要的集体娱乐形式,而随着院线电影体系的完善和观影习惯的变迁,家庭集体观影逐渐取代传统年俗,成为现代人春节期间的核心娱乐活动。值得注意的是,尽管贺岁片在国内已形成规模化市场,但其发展历程并不算长。1997年岁末,冯小刚执导的《甲方乙方》开创了内地贺岁电影的先河,标志着这一类型片正式进入大众视野。

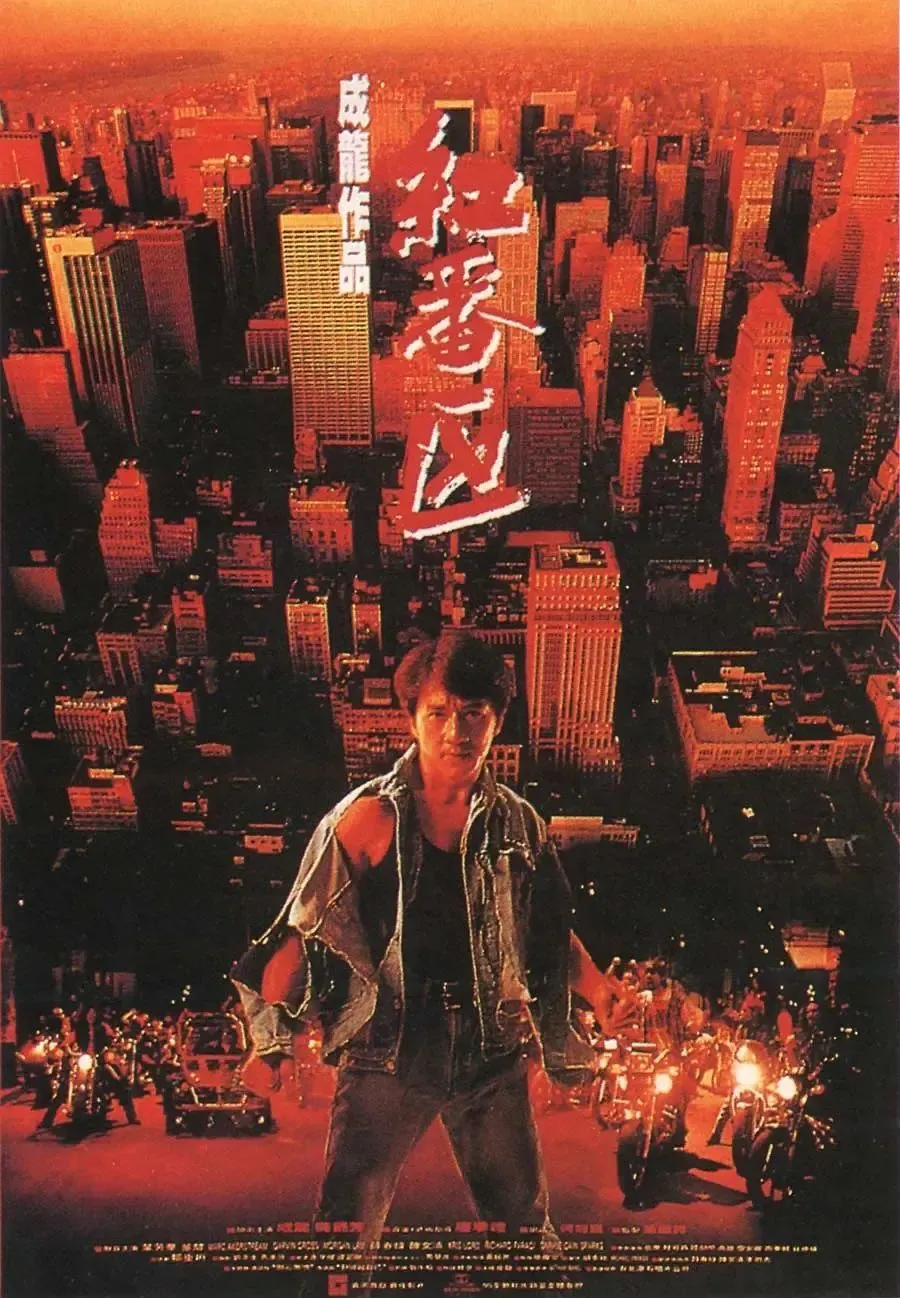

除了"地主家也没有余粮了"等经典桥段,《甲方乙方》二十多年来最受观众热议的莫过于片尾那句"1997年过去了,我很怀念它"。自1997年起,冯小刚以每年一部贺岁喜剧的频率在内地市场掀起观影热潮,但到了2024年,《非诚勿扰3》却未能进入贺岁档期,影片评分与口碑双双遭遇滑铁卢。值得注意的是,《甲方乙方》并非内地观众接触贺岁片的开端——早在1995年春节期间,香港电影《红番区》便作为首部贺岁片引入内地,开启了本土贺岁电影市场的先河。

《红番区》这部集结了成龙、梅艳芳等香港顶级明星的影片,正是标志性的成龙风格动作喜剧的代表作。无论是“贺岁影片”这一说法,还是“贺岁片”作为独立类型的概念,均在90年代中期随着香港电影的传播被引入内地市场。而在内地贺岁片尚未成熟之际,香港贺岁片早已迈入辉煌鼎盛的发展阶段。上世纪八九十年代,香港经济蓬勃发展,每逢春节,港人便习惯全家出动前往影院观看贺岁片,这一传统成为当时社会的重要文化现象。

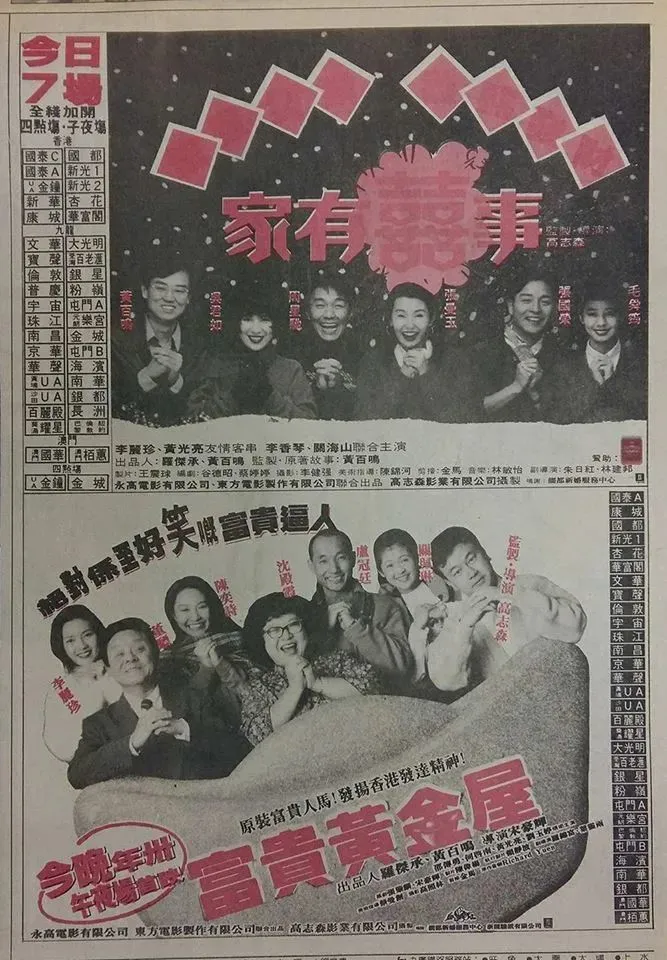

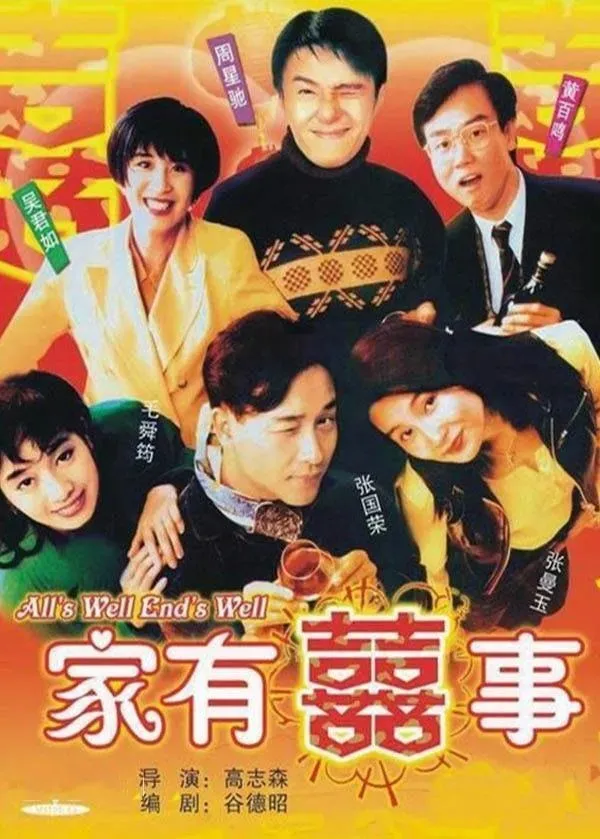

从《家有囍事》《富贵逼人》到《最佳拍档》系列,再到90年代后成龙式功夫喜剧与周星驰无厘头喜剧的年度对决,这些影片在春节档期频繁上映,逐渐积淀为几代港人共同的文化记忆。本文将回顾香港电影黄金时期的贺岁片发展历程,解析那些广受欢迎的经典之作,如《家有囍事》系列,它们为何能历经岁月洗礼依然广受观众喜爱?贺岁片的核心魅力,莫过于其带给人们的欢乐与喜庆氛围。

根据《香港电影史话》的记载,香港首部具有代表性的贺岁影片可追溯至1937年的家庭喜剧《花开富贵》。该片以家庭中一张遗失后又找回的彩票为核心情节,凭借其喜庆的叙事风格取得了空前成功。这一突破性成绩促使港埠电影公司竞相效仿,纷纷在农历新年期间推出寓意吉祥的贺岁作品,从而开创了香港贺岁片的传统。尽管这一类型诞生于近一个世纪前,但直到1980年代香港经济腾飞后,才出现票房过千万的繁荣景象。1981年春节期间上映的《摩登保镖》由许冠文执导,许氏兄弟(许冠文、许冠杰、许冠英)主演,该片以1700万港元的票房刷新了香港电影开埠以来的最高纪录,被公认为80年代贺岁片黄金时代的里程碑之作。影片拍摄期间,许冠武作为执行导演负责幕后统筹,其父亲许冠文与许冠杰的父母也曾到片场探班。

1981年,由嘉乐影片发行公司打造的《摩登保镖》成功突破1000万票房大关,其票房成就引发全港轰动。为庆祝这一里程碑,发行公司特别购买报纸整版刊登广告。该片的爆红不仅标志着香港贺岁片市场的繁荣兴盛,更让同年刚成立的新艺城电影公司迅速捕捉到行业机遇。新艺城随后以200万港元的天价片酬(相当于当时一套别墅的售价)签约《摩登保镖》主演许冠杰,并于1982年推出搭档麦嘉、张艾嘉等巨星的动作喜剧《最佳拍档》。这部作品在春节档期斩获2700万票房,历史性地刷新由《摩登保镖》创下的票房纪录。

《最佳拍档》的问世令新艺城这家新兴电影公司声名鹊起,与邵氏、嘉禾共同构建起华语电影界的三足鼎立格局。尽管新艺城仅存续十年,但在这短暂的黄金时期内,推出了《倩女幽魂》《英雄本色》《阿郎的故事》等传世经典,以及《八星报喜》等贺岁片佳作,为华语影史写下浓墨重彩的篇章。林青霞在《青霞小品》中曾回忆新艺城往事:"曾志伟说麦嘉家中设有名为'奋斗房'的创作空间,每晚十一点起,团队成员便围坐其中研讨剧本,直至天明。那个狭小的房间内,五人挤坐交谈,过道需侧身而行,正是在这里诞生了众多票房佳作。"图片为记者拍摄的奋斗房实景,画面中左起为黄百鸣、麦嘉、石天、泰迪罗宾、施南生(另两位为徐克、曾志伟)。同期瞄准贺岁市场的企业中,由洪金宝控股的德宝公司于1987年推出《富贵逼人》,这部低成本家庭喜剧最终收获2700万票房,成为当年贺岁档的票房黑马。

《富贵逼人》聚焦于居住在老旧屋邨中的五口之家,父亲骠叔(由董骠饰演)是一名中年失意的电视台主播,母亲骠嫂(沈殿霞饰)则沉迷于购买六合彩的赌博活动。家中三个性格迥异、充满童趣的女儿与父母共同面对生活的种种困顿,每日幻想通过彩票实现财富逆转。剧情围绕他们意外中奖后经历的得失起伏展开,这一经典彩票题材继承自香港影史首部贺岁片《花来富贵》。

这部以港人日常生活为蓝本的喜剧作品,巧妙融合了社会讽刺元素,自上映以来便引发热烈反响。有观众回忆道:“我记得《富贵逼人》看了三次,每次都要排队等候。影片仅上映24日便收获2700万票房。”据传洪金宝在拿到剧本后,不仅当即决定投资拍摄,还跃跃欲试想饰演家庭主心事的角色,但导演高志森心中早已锁定人选——这位被业界台前幕后尊称为“骠叔”的董骠。

董骠,本名朱文彪,1933年出生于香港,祖籍浙江宁波。作为马术世家出身的董骠,自幼便从骑师和练马师的岗位起步,1967年起正式投身香港赛马节目主持工作,凭借幽默中带犀利的独特风格赢得广泛赞誉,成为马迷心中极具影响力的人物。

在长达三十余年的赛马主持生涯中,董骠被业界尊称为"老行尊"。这位以"我係驃叔、你唔係,我講馬、你要聽"(我是骠叔、你不是,我讲马经,你要听)这句经典台词闻名的马评人,同时亦是港片黄金时代的重要配角演员。除参与《富贵逼人》系列作品外,他还出演过《大侠霍元甲》(1981年版)、《警察故事》《A计划续集》《霸王花》等经典电影,以及《摩登保镖》《红番区》等影片,堪称港片史上不可或缺的金牌绿叶。

在1981年版《大侠霍元甲》中,董骠特别出演了霍元甲的父亲霍恩弟这一角色,为观众呈现了精彩的戏曲化表演。

在电影《警察故事》中,董骠饰演了成龙的角色上司,并沿用"骠叔"这一称呼。值得注意的是,他在其他参演影片中同样被观众称为"骠叔",这一称谓具有持续性和广泛认可度。

在《A计划续集》中,董骠首次以主演身份担纲重要角色。据传《富贵逼人》剧组选择他出演,主要因其与六合彩赛事的关联——该彩票由马会下属赛马公司运营,邀请董骠参演既能体现身份契合,又能借助其公众影响力制造话题效应。

据传,高志森通过洪金宝的引荐及与成龙多年合作的关系,成功邀请到董骠出演片中的家族之主“骠叔”。而“骠嫂”一角则由骠叔说服好友沈殿霞出演。在两位资深演员的加持下,剧组得以放心启用新生力量。除曾志伟、姜大卫友情客串外,李丽珍(当时仅21岁)饰演骠叔次女,陈奕诗(曾获亚洲小姐亚军)则出演长女。自1987年起,《富贵逼人》系列以每年一部的节奏连续三年跻身香港年度票房前十,其票房表现甚至超越了德宝公司的代表作《秋天的童话》(周润发、钟楚红主演)。

尽管《富贵再三逼人》作为系列第三部已初现下滑迹象,但"骠叔一家"的草根市民形象却早已深植人心。据传当年五位主演以全家福造型斩获多个商业代言,而骠叔与肥姐的银幕搭档形象更成为经典CP,频繁亮相各类综艺节目。该系列电影作为80年代香港贺岁片的标志性作品,不仅开创了以小人物视角展开的"狂想曲"式叙事,更奠定了巨星云集、笑料百出的合家欢喜剧模式。然而随着90年代华语影坛群星荟萃的竞争格局形成,此类轻松题材已难以重现往日辉煌。

尽管新艺城电影公司已宣告解散,但其核心成员在影坛的影响力依旧深远。1992年由黄百鸣执导的《家有囍事》汇聚众多明星,创造了许多经典桥段,该片在贺岁档斩获4800万票房,较5年前《富贵逼人》的2700万成绩近乎翻倍,间接体现了90年代香港经济快速发展的态势。而作为系列的最后一部作品《富贵黄金屋》,票房表现明显下滑,仅取得570万的票房成绩,上映两周便提前撤档,标志着这一经典IP的终结。

九十年代初期,曾共同缔造新艺城辉煌历史的七位核心成员逐步分道扬镳。石天与麦嘉逐渐淡出公司发展事务,而徐克与黄百鸣则开始探索独立制片之路。1991年麦嘉的退出,正式宣告了新艺城的落幕。在贺岁档这一黄金市场深耕多年、积累深厚经验的黄百鸣,仍以贺岁喜剧为事业重心。其在新艺城时期最具代表性的贺岁佳作,当属1988年上映的《八星报喜》,该片成就了他职业生涯的巅峰时刻。

《八星报喜》汇聚了周润发、钟楚红、张学友、郑裕玲及童星冯宝宝等一众实力派演员,堪称90年代贺岁片的星光盛宴。该片以中产家庭三兄弟追逐爱情为主线,延续了黄百鸣后续贺岁喜剧的经典模式。影片融合无厘头幽默元素与性格夸张的主角设定,虽承载着略显传统的情爱价值观,却凭借其特有的喜剧情怀成为时代标志。在1988年春节档期,该片以3700万的票房成绩超越成龙主演的《飞龙猛将》及《富贵再逼人》,稳居当年贺岁喜剧票房冠军,奠定了其在华语影史中的重要地位。

《八星报喜》作为1988年香港年度票房冠军,其票房成绩超越了成龙的经典之作《警察故事续集》。在新艺城影业解散后,黄百鸣创立东方电影公司,依然保持对贺岁档市场的强势冲击。1992年,他主演并监制的贺岁喜剧《家有囍事》横空出世,该片不仅成为当年贺岁档的票房亮点,更被业界视为香港贺岁喜剧发展史上的划时代作品。

《家有囍事》延续了《八星报喜》"三兄弟追女仔"的故事框架,但在此基础上笑料更加丰富,群星阵容更加璀璨。原定由林子祥饰演事业有成却抛弃发妻的大哥常满,黄百鸣本人则计划出演女性化十足的二哥常骚,张国荣则被安排出演三弟常欢。然而因林子祥临时退出拍摄,张国荣又对常骚一角表现出浓厚兴趣,黄百鸣遂调整阵容,亲自出演大哥常满,并斥巨资800万港元邀请当时已成名的周星驰饰演花心大少常欢。值得一提的是,周星驰凭借此片获得的高额片酬,为其在1993年创立彩星电影公司提供了资金支持,而该公司推出的首部作品正是后来风靡全球的《大话西游》系列电影《月光宝盒》与《大圣娶亲》。

1995年,《月光宝盒》与《大圣娶亲》同属该年贺岁档的主打作品,却均未获得预期的成功。《大话西游》以喜剧形式包裹对爱情与命运的深刻探讨,对于习惯了传统贺岁喜剧的观众而言,其内涵显得尤为厚重。时至今日,《大话西游》在香港影史中的地位已超越上述影片,成为华语电影领域的重要文化符号。据传2001年周星驰曾赴北京大学演讲,现场学生要求其背诵经典台词"曾经有一份真诚的爱情放在我面前……"。电影《家有囍事》中还有一个广为人知的桥段,即"巴黎铁塔反转再反转"。

“巴黎铁塔反转再反转”这一说法源于电影《家有囍事》中周星驰与张曼玉的接吻场景。该镜头因两人形似埃菲尔铁塔的造型而引发热议,且在接吻过程中需反复旋转多次才能完成,形成独特的视觉效果。这一桥段之所以被重点提及,是因为整部影片的叙事结构本质上遵循着“反转再反转”的核心逻辑,层层递进的戏剧冲突与该场景的创意设定相呼应。

在影片中,黄百鸣饰演的大哥常满先是暗中为妻子购买礼物,试图通过物质打动她。待成功吸引美人后,又以同样的手段挽回婚姻。这种从背叛到挽回的戏剧性转变,暗含着人们对情感的复杂心理——"曾经拥有与尚未得到,往往最令人心动"。这种"双面反转"的叙事手法,也恰似张国荣与毛舜筠的真实关系轨迹,呈现出亦真亦幻的微妙映射。

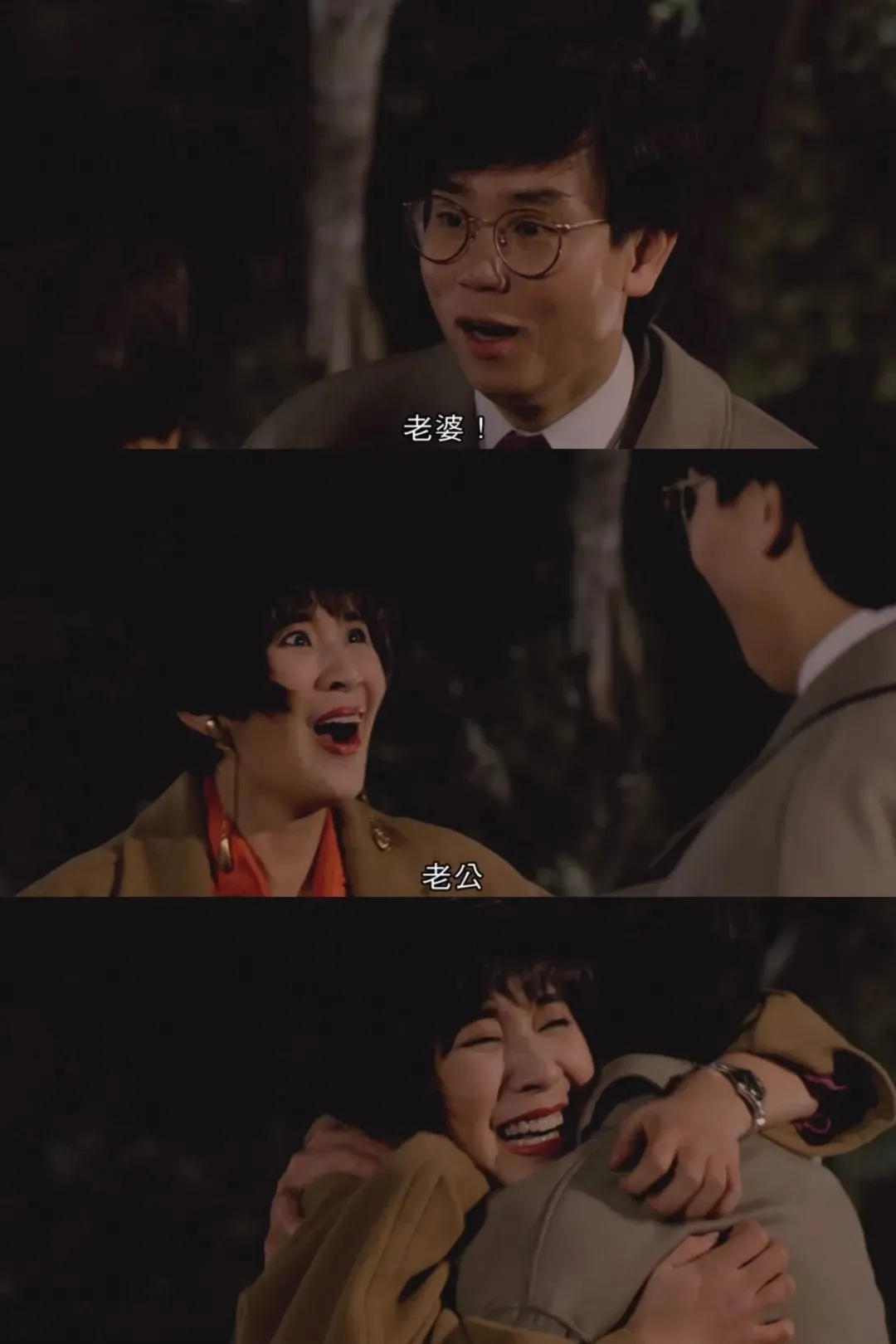

张国荣演绎的“娘娘腔”常骚与毛舜筠诠释的“男人婆”梁无双,构成了极具反差的“性反转”角色组合。

片尾这对终成眷属的欢喜冤家,其性别设定经历双重转变,令人不禁联想到亦舒的那句“美则美矣,毫无灵魂”。这种结局似乎暗示着,唯有通过性别角色的颠覆才能实现圆满。从剧情发展来看,影片在幽默元素与传统伦理之间呈现出微妙的平衡,既延续了无厘头喜剧的层峦叠嶂式转折,又回归到对家庭观念的温情诠释,折射出特定时代下社会文化的价值取向。

在当代社会中,那些默默承担家庭重担却难获认可的主妇们,往往面临着比职场女性更为复杂的困境。当一位丈夫因情感危机选择回归家庭时,这种选择不仅体现了个人情感的转变,更折射出传统文化中"糟糠之妻不下堂"的深层逻辑——即便物质条件不优越,社会仍倾向于维护婚姻关系的稳定性。这种观念在现实生活中持续发挥着作用,使得许多家庭在面临危机时,更倾向于通过修复而非解体来维持表面和谐。

该片同样呈现了绝对意义上的大团圆结局:常满夫妻最终重归于好,花心大少常欢亦浪子回头,就连平日作风飞扬跋扈的常骚也改掉了娘娘腔的毛病,与摆脱男人婆形象的梁无双携手步入婚姻殿堂。黄百鸣监制的1994年贺岁片《大富之家》延续了"三兄弟追女仔"的经典叙事模式,通过这一屡试不爽的喜剧框架,成功构建起充满戏剧张力的圆满结局。

《大富之家》虽尝试以新颖形式呈现,但本质仍是对“家庭团圆、好事成双”这一传统价值观的延续,其结局与《家有喜事》形成呼应:全家人欢聚一堂共度佳节。

在《大富之家》中,哥哥与毛舜筠延续了经典情侣人设,其默契的演绎和真挚的情感互动令人目不暇接,仿佛将观众带入一段动人的故事长河。

影片中最值得称道的友情客串莫过于黄霑的精彩演绎,以及黄百鸣首次突破性别界限的男扮女装造型。

香港贺岁片为何能在不同时期展现出多样化的创作形式,却始终围绕着一个统一的精神内核?导演徐皓峰在《刀与星辰》中对此进行了深入剖析。首先,贺岁喜剧的核心在于其广泛的大众传播性,这种娱乐形式需要具备极强的通俗性,使不同社会阶层的观众都能在简单的情节中获得共鸣。正如托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》中所言“幸福的家庭总是相同的,不幸的家庭各有各的不幸”,贺岁片通过传递普遍的欢乐情绪,将社会差异消弭于无形,形成一种集体认同感。这种认同往往依托于传统文化价值观,因为春节作为中国文化的重要节点,其核心正是通过共同的民俗仪式达成社会和谐。

其次,香港贺岁片承载着本土文化价值的核心。尽管香港高度西化,欧美电影常与本国同步上映,但港产贺岁片凭借对传统价值观的精准运用,在文化竞争中占据独特位置。这种文化特质源自香港作为国际自由贸易港的特殊身份——当人们渴望在光影中寻找族群认同时,贺岁片便成为展现中华文化基因的重要载体。正如民俗心理学所揭示的,这种文化记忆既是群体心理的自然展现,也是社会共同体的精神纽带。

再次,群星云集的创作传统体现了春节特有的热闹文化。贺岁片通过汇聚众多影星,营造出类似除夕夜团圆宴的集体狂欢氛围。这种形式既满足了观众对热闹场景的期待,也暗合了春节作为传统节日的社交功能。同时,这种星光效应还承担着文化记忆的传递角色,如同将年度流行元素浓缩成视觉盛宴,为观众提供情感共鸣的载体。

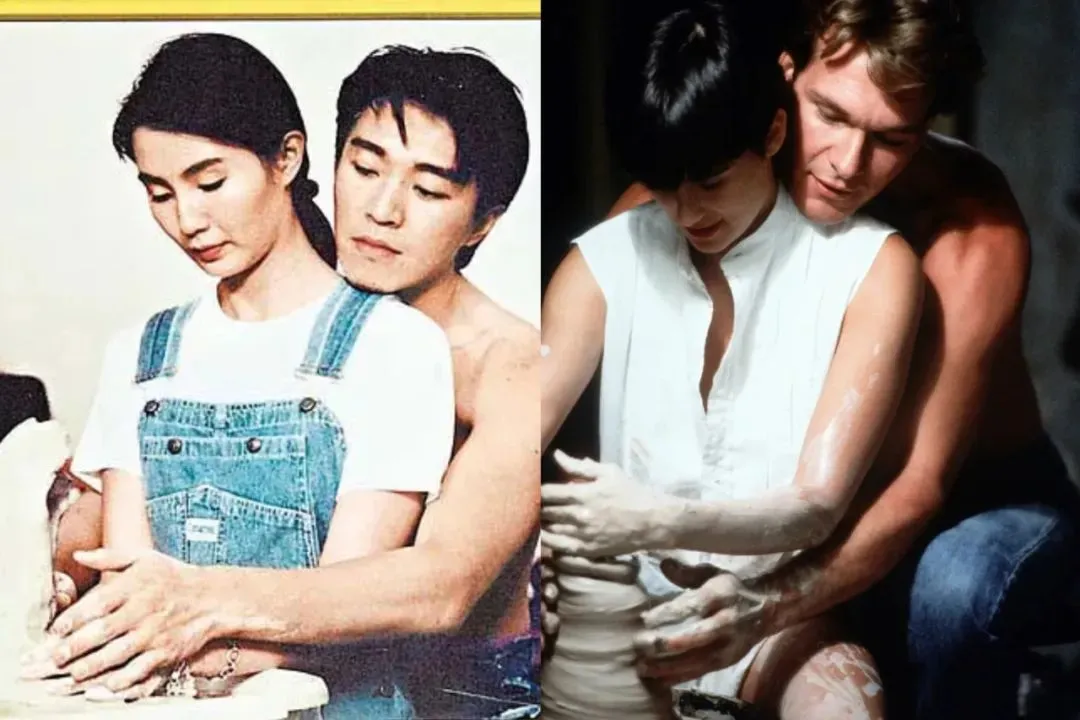

最后,香港贺岁片具有类似春晚的“年度回顾”特性。通过重新演绎前作的经典桥段,既延续了文化记忆的连续性,又创造了新的娱乐价值。这种创作策略印证了贺岁片作为文化消费品的本质——在时间维度上形成闭环,使观众在熟悉的叙事框架中获得参与感。正如《家有囍事》对好莱坞爱情片的喜剧改编所展现的,这种创作方式本质上是利用观众的文化记忆构建年度情感共同体。

《家有囍事》中周星驰与张曼玉演绎的爱情线,巧妙融合了多部经典好莱坞影片的元素,其中尤为显著的是对《人鬼情未了》和《风月俏佳人》的致敬。

1994年李安导演的《饮食男女》首映后,同年年初徐克推出了贺岁片《满汉全席》,该片亦被称为《金玉满堂》。

乔宏凭借在《女人四十》中的精彩演绎斩获1996年金像奖最佳男主角奖座,这位曾一度陷入低谷、仅在枪战片中担任配角的演员,次年便以《97家有喜事》重回大众视野。香港贺岁片在那个时期之所以能诞生众多经典作品,离不开天时地利人和的多重加持:彼时内地贺岁片尚处萌芽阶段,香港电影正迎来黄金岁月,流行文化空前繁荣,而无数引领时代潮流的巨星也在此际崭露头角。成就经典的不仅是时代机遇与创作者才华,更少不了观众内心深处那份怀旧情结的共鸣。当今人回望那些年份的贺岁佳作,仿佛隔着迷雾凝视过往,如同水中望月般朦胧,恰让回忆平添几分诗意之美。为何我们对香港贺岁片怀有特殊眷恋?或许正如普希金所言:“一切都是瞬息,一切都将会过去,而那过去了的,就会成为亲切的怀恋。”

最新资讯

- • 徐江、孟德海、泰叔……《狂飙》里的大佬江湖 -

- • 10年相伴精彩不断 “熊出没”海内外续写欢乐传奇 -

- • 天!孕期出轨,恩爱夫妻坦言:我们各玩各… -

- • 《热辣滚烫》曝新海报 贾玲雷佳音携群星奔赴新年 -

- • 谷嘉诚盖玥希恋情曝光 两人共赴三亚与父母一同就餐 -

- • 皮特公司制片!《阴间大法师2》曝海报 9.6上映 -

- • 让顶流明星塌房的异丙酚,震荡韩国上流社会 -

- • 《少女与海》定档5.31 聚焦首渡英吉利海峡女性 -

- • 电影《克拉拉与太阳》选角!艾米·亚当商谈加盟 -

- • 就此凉凉?倒也未必!但这条黑色产业链牵出的瓜,比想象中更大 -

- • 《第二十条》发布手绘海报 全员Q版形象灵动可爱 -

- • 《飞驰人生2》曝制作特辑 赛车对撞尽显视效奇观 -

- • 破产千金变豪门媳妇,却敌不过这个狠角色? -

- • 胜利判决书证实其性接待29次 曾偷拍中国女性裸体 -

- • 迪丽热巴工作室发维权通告 将追究侵权者的法律责任 -

- • 李易峰再被罚!被昔日代言商申请冻结80万 -

- • 刘亚仁尿检结果呈阳性 专家推测其近期使用过大麻 -

- • 《乌蒙奇缘》正在热映 喜剧人来喜尤宪超并肩逆袭 -

- • 全员集结!《熊出没·逆转时空》发布终极预告 -

- • 张译方发文称“耍大牌 扎戏 戏霸”不实 高群书为其站台 -