资讯分类

比文盲更绝望的,怎么没人敢说 -

来源:爱看影院iktv8人气:191更新:2025-09-16 01:00:42

内娱“扫盲行动”引发热议。这场行动呈现明显三阶段:首先,部分明星因文化素养问题被网友集体嘲讽;随后央视介入相关讨论;最终演变为更多艺人被卷入文化水平质疑。当下的舆论焦点似乎将明星重新置于文化课考试的审视中,文化素养议题首次获得如此高关注度。然而深入观察会发现,这种现象背后或许暗含着更复杂的舆论指向——究竟是明星文化缺失的问题,还是公众情绪在寻找替罪羊?

在能见度极低的舆论场中,类似王一博在《无名》发布会上对基础问题的回答失误,正成为引发争议的导火索。面对记者关于角色理解的提问,这位顶流艺人竟展现出令人咋舌的“知识空白”,连最基础的送分题都答不上来。这种现象并非孤例,近年频繁出现的“明星文化考试”已形成某种固定模式:当被问及“演员是什么”时,某些艺人用“是我自己啊”等模棱两可的回答,恰似在表演一场荒诞的废话文学。

在刘浩存语焉不详的回应后,王一博被指"打破第四面墙"的互动引发热议。这起事件再次将公众对明星综合素质的担忧推至风口浪尖。网友开始翻出其过往表现,质疑其文化素养,例如被指不会书写"到此一游"中的"游"字,或读错"浸润"一词的发音。随着"扫盲行动"的推进,一些并非源于文化水平的争议点也被放大,如对其成语接龙表现的批评。然而节目规则仅要求四字接龙,未强制使用成语,这种规则差异也导致部分参与者选择创造新词以保持趣味性,否则可能面临"缺乏创意"的质疑。

当下,"没文化"已成为公众热衷讨论的议题。无论是有据可依还是断章取义,嘲讽之声从未停歇。但Sir并非要论证自身文化水平,而是思考:为何明星的文化素养总被过度审视?回望过往,我们是否曾如此在意?诚然演员需研读剧本揣摩角色,但表演力与文化积淀并无必然关联。张柏芝虽识字有限,却在宣传《无极》时将"弓箭"误写为"功贱",仍难掩周星驰当年慧眼识珠的瞬间——她仅凭一个回眸,便成就了电影史上的经典时刻。

舒淇因家境贫寒中学辍学,却凭借与生俱来的生命力成为侯孝贤导演的常青合作演员。导演曾坦言,他看重的是演员身上那种自然而然的灵气,而非学历带来的雕琢痕迹。周迅在《脱口秀大会》中的点评虽显生涩,却并不影响她作为实力派演员的地位。事实上,张柏芝、舒淇、周迅这些演员的争议从未源于文化程度,而在于作品本身的价值。当下的娱乐圈更令人忧虑的并非“没文化”,而是“无内容”——流量明星缺乏沉淀的佳作,表演风格趋于程式化,个性表达被团队文案取代,仿佛所有明星都变成了没有灵魂的纸片人。这种集体空白使得“没文化”沦为可被消费的标签,而真正缺失的,是能让观众产生共鸣的精神坐标。

谈及偶像的本质,我们不应局限于传统意义上的文艺界偶像。真正的偶像应是能唤醒观众内心力量的存在,这种力量可能源自音乐、文学或影视作品。在流行文化陷入低谷的当下,偶像集体失格的现象愈发明显。回望过去,三毛的文学作品曾在八十年代掀起热潮,尽管她的创作未必达到文学高峰,但那份突破常规的自由精神与独特的人生选择,恰好契合了改革开放初期年轻人对精神世界的渴求。正如贾平凹所言,三毛那个“高挑着身子,披着长发,携了书和笔漫游世界”的形象,承载着一代人对独立人格与精神自由的向往。

在音乐领域,崔健的摇滚作品曾以“呐喊”姿态成为时代精神的象征,他的歌曲《蒙住我双眼》精准捕捉了年轻人内心的迷茫与抗争。同样地,黄家驹以“理想主义勇气”定义的华语摇滚偶像形象,至今仍在影响着无数听众。而梅艳芳的传奇人生更彰显出偶像的多重维度——从早年靠卖唱养家的贫苦歌女,到代表香港精神的“香港女儿”,她将个人经历升华为时代缩影。在《胭脂扣》中,24岁的梅艳芳以极具穿透力的表演诠释了如花这个历经沧桑的女鬼角色,其眼神中沉淀的岁月感,远超同龄人。即便在2003年非典期间,身患癌症的她仍坚持组织慈善音乐会,为受灾家庭筹得2300万元善款,用实际行动诠释了“偶像”的深层含义。

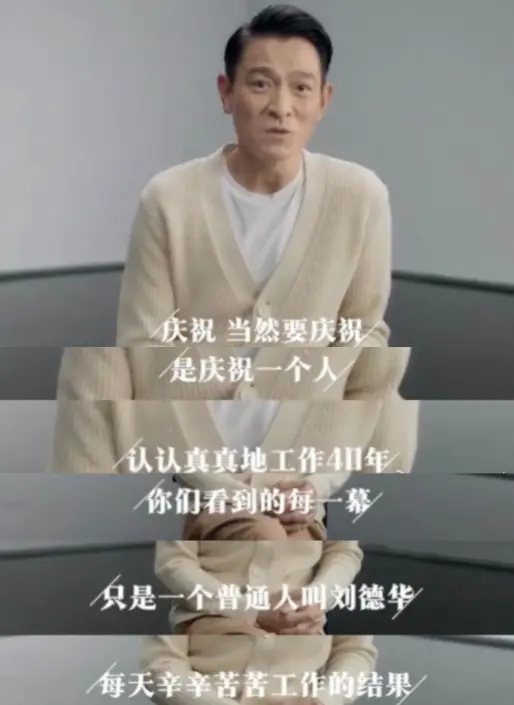

以他在出道四十周年时的发言为例,刘德华曾坦言:庆祝的并非他红了四十年,而是他坚持认真工作四十年。观众们所看到的每一部作品,都是这位普通劳动者刘德华日复一日辛勤付出的结晶。

年届六旬的刘德华依旧在演唱会上自信展现其自律的身材管理成果。

他或许不具备梁朝伟的天赋异禀,也不拥有张学友的卓越唱功,更无法达到令人无法忽视的颜值高度。但正是这种踏实勤勉的态度,使他成为努力的代名词。或许更值得忧虑的并非缺乏文化积淀,而是当代年轻艺人普遍缺失的价值观塑造。在如今的新生代明星群体中,很难发现那些真正具备完整人格、成熟气质与独立思考能力的个体。以小花为代表的年轻演员,往往呈现出一种程式化的形象特征——过度强调的清纯感与低幼化,反而暴露出内在的空洞与认知的局限。

在当代娱乐圈,某些男明星的言行常被贴上"巨婴"标签。他们在公开场合面对提问时,往往需要主持人与导演全程代为解释、补救,展现出对自身行为的逃避态度。当负面新闻爆发时,他们第一时间选择隐匿,由团队代为处理,连陈冠希当年直面媒体的勇气都难以企及。这种现象导致了诸多令人咋舌的舆论事件,例如某位偶像以"威胁"姿态要求粉丝勿公开丑闻,说出"你是我唯一的姐"这般荒诞话语,又或是那些让人费解的热搜话题——为何现今的"愚蠢"行为竟成为男明星获得追捧的通行证?不禁令人质疑:他们究竟理解什么?又能为观众带来什么?这些艺人似乎成了空心容器,任何流行元素都能轻易填充。

当下娱乐圈的偶像危机,本质在于人设取代人格的流行。他们像精致的纸片人般随时更换形象,却失去了真实人格应有的厚重与深度。当虚假人设崩塌时,实质上只是那层脆弱表象的瓦解。那么,偶像为何会逐渐消逝?或许我们该反思明星的失格,但更值得追问的是——那些"合格"的艺人何以缺席?我们的社会为何不再孕育真正的偶像?回望千禧年初期,李宇春、张靓颖等通过《超级女生》选秀节目实现草根逆袭的艺人,曾引发全民追捧的热潮。从早期海选录像可见,各种身份背景的人都敢于站上舞台,那份"想唱就唱"的纯粹热情至今令人动容。

那个时代的年轻人充满勇气与希望,相信无限可能。这种精神得益于新世纪以来社会提供的更多流动机会:有人通过苦读改变命运,有人借选秀一夜成名,甚至有人选择创业探索人生。在这样的背景下,是否还有比这些草根逆袭者更贴合时代精神的偶像典范?令人感叹的是,早年明星普遍具有鲜明个性:王菲直言"最大的烦恼就是太红了",张曼玉坦言选美是"贪慕虚荣",舒淇则戏称无聊时"就想找个男人来玩感情"……这些真实而鲜活的表达,正是那个时代最动人的注脚。

回顾初代《超女》所展现的风格迥异的艺术表现方式。

《时代周刊》曾指出,李宇春的影响力早已超越音乐本身。她所展现的不仅是音乐才华,更是一种态度、创新精神以及打破传统性别审美的中性风格。真正的包容性环境应当为多元个性提供生长土壤,而非如修剪花枝般剔除与主流不符的特质。相较之下,当下95后女艺人更多时候被要求贴合网络时代对"普通女孩"的刻板想象,这种标准化的形象塑造与李宇春当年的突破形成鲜明对比。

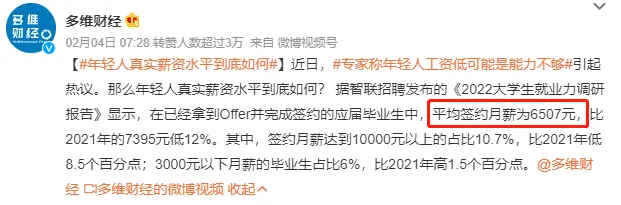

这种刻意营造的“真实感”看似贴近大众,实则暗藏微妙分野。与早年李宇春等偶像天然的草根特质相比,当下明星们通过算法互动构建的“平易近人”形象,本质上仍隔着一层滤镜。公众早已意识到,通往大众认知的路径正在变得愈发狭窄——一方面,艺人必须维持与粉丝的高频互动以营造“同类感”;另一方面,现实中的阶层差异却愈发显著。正是在这种张力下,“内娱普女普男”的流行不单是审美取向的转变,更折射出对明星身份合法性深刻的质疑。当文盲事件引发舆论发酵时,这种失衡感被推向前台,促使人们前所未有地关注年轻艺人的文化资本与教育背景。而这种关注背后,实则是当代青年在升学内卷与就业竞争中,对“文化”与“学历”双重焦虑的投射。

年轻人往往更易被偶像吸引,而一旦步入社会、心智成熟,对偶像的迷恋便会逐渐淡化。偶像的真正价值并非源于外貌或技艺,而是承载着人们对未来的期许与憧憬。当邓丽君的歌声曾是七十年代末期人们心中的一束光,寄托着走出时代伤痛、重拾人性温暖的期盼;崔健的嘶吼则代表着“一无所有”的青年们对自我表达的渴望;乃至千禧年时周杰伦、蔡依林、S.H.E的流行,也不过是大众对爱情与新生活方式的集体想象。

随着时代变迁,偶像背后那条通往未来的道路逐渐模糊。当“考研”“考公”“考教资”等成为集体奔赴的目标,那个曾充满希望的偶像群体便悄然隐退,取而代之的是一种更为理性的审美选择。那些仍被冠以“偶像”之名的流量明星,已难掩其虚伪本质,在光环褪去后沦为舆论的笑柄。

在缺乏明确偶像指引的世界里,年轻人或许会感到更深的迷茫与孤独。杨德昌的《牯岭街》中,小四年少时曾拥有诸多精神寄托,但随着父亲形象的崩塌、教师的虚伪、宣传口号的空洞,乃至大哥哈尼的离世,他逐渐意识到“这个世界是不会变的”。这种对偶像缺失的深切体悟,恰映射出当代社会某种集体性的精神困境。

最新资讯

- • 马嘉祺后援会涉嫌组织粉丝借贷集资,人民网评:违法! -

- • 新一部《侏罗纪世界》定档2025.7.2北美上映 《疾速追杀》大卫·雷奇有望执导 -

- • 《去有风的地方》被点名表扬!此前曾入选广电2023中国剧集精选 -

- • 郑秀文首谈老公出轨对象!称每个人都应有新开始,无论经历过什么 -

- • 电视剧收视率排行榜,《在暴雪时分》排倒数,第一收视高达1.959% -

- • 王凯戴棒球帽现身机场 休闲随性难掩帅气 -

- • BoA出演电视剧《请和我的老公结婚》 刷新该剧最高收视率! -

- • 蔡徐坤V领西装造型参加活动 身材修长眼神迷人 -

- • 大S具俊晔情人节再被曝照 手臂环抱甜蜜恩爱 -

- • “嘎子哥”直播翻车,你的“演技”也弄丢了吗? -

- • 当之无愧!梁朝伟大鹏入围第42届香港金像奖影帝,谁将满载而归? -

- • 外媒曝卡梅隆已经构思到了《阿凡达7》 《阿凡达5》已定档2031年北美上映 -

- • 娱乐圈巨婴—妈宝男 为何更容易翻车? -

- • 《人世间》演员片酬曝光,殷桃、宋佳、雷佳音坦言:剧本太好,片酬都忘了谈! -

- • 电影《年少日记》宣布引进内地!影片聚焦青少年抑郁症与原生家庭创伤 -

- • 唐国强贾樟柯等谈演员需不需要有文化,易烊千玺王一博等顶流中枪 -

- • 2024年香港电影金像奖提名名单出炉 梁朝伟大鹏等争影帝《白日之下》16提领跑 -

- • 赵本山女儿情人节官宣结婚,晒结婚照高调示爱老公 -

- • 《花儿与少年·丝路季》大收官! 浪漫和挑战并存 -

- • 黄景瑜前妻晒离婚证:证明两人结婚关系 -