资讯分类

《白日之下》:真相能前进一步,就是电影的力量! -

来源:爱看影院iktv8人气:208更新:2025-09-14 22:00:05

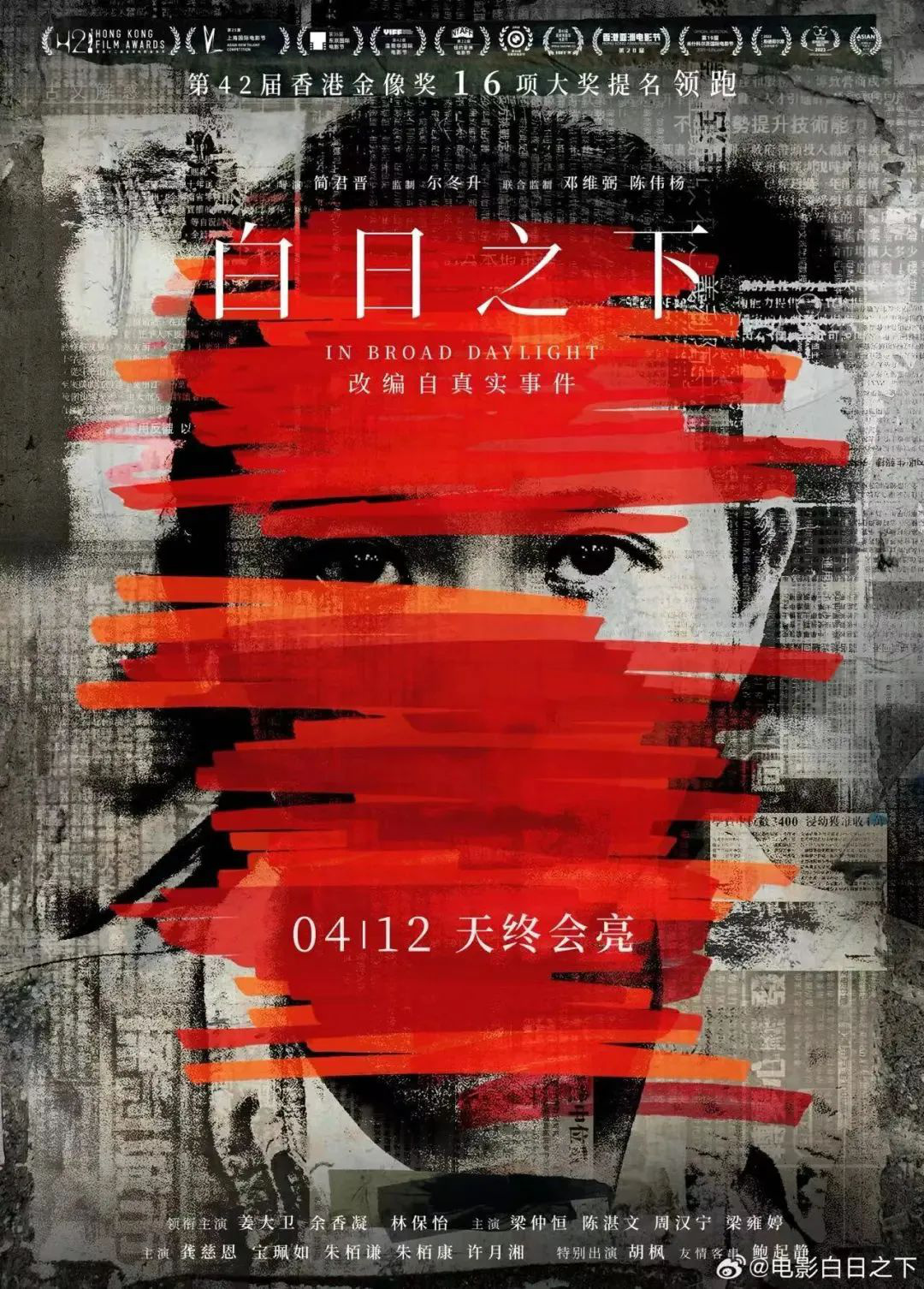

由尔冬升监制、简君晋执导、姜大卫与余香凝等领衔主演的电影《白日之下》定档4月12日隆重上映。影片聚焦新闻记者凌晓琪在调查中发现‘彩桥之家’残疾院舍存在虐待行为,为揭露事实真相,她以失智老人通伯的孙女身份潜入院舍,深入探寻阳光背后隐藏的黑暗。

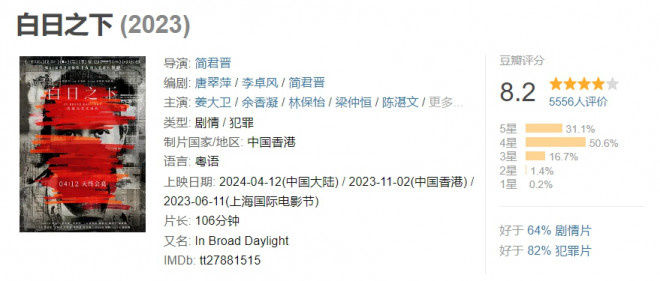

《白日之下》早在去年11月2日便已在香港完成首映,引发当地文艺与媒体界的一致好评与支持。该片更凭借出色表现获得上海国际电影节亚洲新人奖及最佳影片的提名资格,并在多个华语影展中收获亮眼口碑。目前影片在豆瓣平台的评分已达8.2分,这般高人气究竟源自何处?

电影《白日之下》改编自2015年剑桥护老院虐老事件及2016年康桥之家院长涉嫌性侵院友引发的六人离奇死亡案件,通过影像呈现香港社会长期被忽视的院舍黑暗现实,揭示新闻报道背后隐藏的残酷真相。

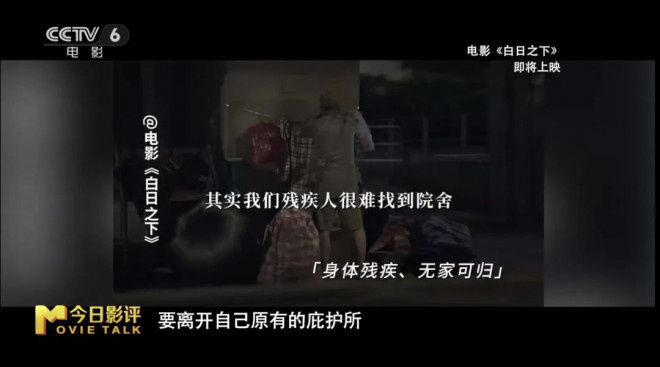

“人老了是一个包袱”这一观点在电影《白日之下》中被不同角色反复提及。影片通过这一表述揭示了养老问题的深层矛盾——当失能老人与残障人士的生活保障成为焦点,这不仅是家庭面临的挑战,更是整个社会需要共同解决的系统性难题。尽管社会设有公立福利机构且具备监管机制,但资源短缺问题依旧严峻,普通残障人士往往需要等待十五年才能获得一个床位。而随着人口老龄化加剧,这类群体的需求却呈现持续增长态势,供需矛盾愈发突出。

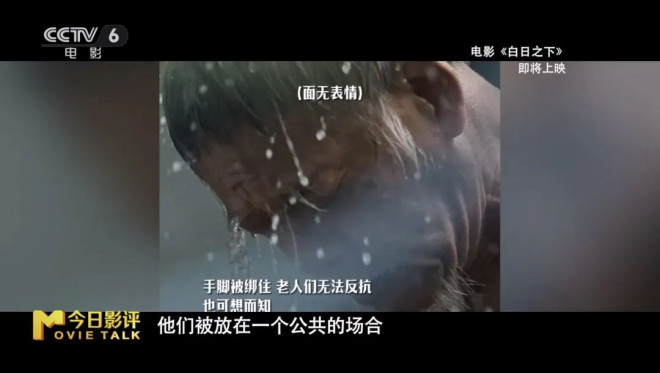

在资源短缺的现实困境下,香港政府不得不将部分失能老人的照护责任转嫁给私立福利机构。这些机构凭借相对低廉的收费,成为许多普通家庭唯一能够承担的养老选择。影片揭示,某私立机构内近80位失能老人仅由两名工作人员负责日常照料,这种人员严重不足的情况虽属违规,但监管方也只能选择默许,因等待入院的老人数量过于庞大。然而,当社会福利体系逐渐演变为市场化运作时,其背后的弊端也随之显现——护理人员短缺、管理失范等问题频发,最终导致部分老人遭受极端对待,如被强制限制行动自由、用水管冲洗身体,甚至因不配合照料而遭暴力殴打等令人发指的事件。

《白日之下》通过揭露残疾院舍内隐藏的虐待问题,彰显了新闻媒体在推动社会正义中的关键作用,同时引发公众对社会公平与新闻真实性的深刻反思。

人们往往回避真相的追寻,除却漠不关心之外,或许更源于对现实的无力直面。电影中描绘的残疾院舍虽以虐待失能或残障老人为代价,却也成为了他们最后的栖身之所——若这座庇护所不复存在,这些老人将彻底失去安身之处,只能在街头风餐露宿。而影片中的女记者以执着于捍卫正义的姿态,用自认为正确的方式揭露真相,却最终导致了院友们的生存危机,使他们陷入失去稳定生活的困境。

真相,在这一时刻,是否已成为不可回避的核 心议题?影片或许正试图通过这一主题深入挖掘其核心内涵。相较于纯粹的黑暗,白昼中潜藏的阴影反而更具吞噬性——媒体虽可传递一定正义,却也令人惋惜,即便竭尽全力揭露真相,最终仍无人承担相应责任。

对于新闻记者而言,是追求个人价值的实现还是推动社会进步的使命,往往需要在二者间作出抉择。虽然情绪化的反应容易引发,但唯有持续投入建设性力量,才能促成系统性变革并实现更广泛的社会福祉。

相较于电影中常见的撤诉结局,现实中的康桥之家院长性侵案因受害人家属持续坚持法律维权,最终通过民事诉讼程序赢得法庭支持,实现了对正义的追寻。

正是由于该影片在香港上映后引发广泛关注,使得公众重新将目光投向仍在坚持司法申诉的受害者家属,以及长期未受惩处的康桥之家院长张健华,这才促成了当前的判决结果。可以说,正是这类作品的存在,让处于社会边缘的弱势群体获得了应有的正义回应。正如电影《华盛顿邮报》所揭示的真理——"新闻是历史的初稿",历史如同长卷,新闻则是片段,而当我们通过影像完成记录时,既是在铭刻历史,也是在为新闻寻找答案。

影片《白日之下》是一部以弱势群体为主题的现实主义作品。当现实充满无力感时,我们应如何行动?或许保持关注与关怀便是一种积极的开始。在广袤的社会图景中,若每位个体都能持续付出善意,从长远来看,这些微小的行动将汇聚成改变的力量。因此,我们更应相信点滴进步的意义,愿光明之下再无伤痕。

最新资讯

- • 洪金宝获第16届亚洲电影大奖终身成就奖 现场哽咽 -

- • 影帝出炉!"人猿泰山"布兰登费舍获奥斯卡最佳男主 -

- • 李宇春晒照畅玩迪士尼 头戴米奇帽墨镜笑容童心四溢 -

- • LadyGaga《小丑2》路透 头戴毛线帽神情错愕十分投入 -

- • LadyGaga确认出席95届奥斯卡颁奖礼 将首秀入围单曲 -

- • 《功夫熊猫4》暗流涌动:多家巨头争夺利益,中国公司被踢出局 -

- • 杨丞琳晒照庆祝妈妈66岁生日 母女对镜甜笑好像姐妹 -

- • 《第三个嫌疑人》悬疑佳作上线,剧情精彩,老戏骨飙戏太好看 -

- • 贾斯汀比伯晒和海莉甜蜜度假照 亲密拥抱击破不合传闻 -

- • MONSTA X合体现身熟人婚礼 穿黑西装对镜比耶状态好 -

- • 《我们仨》首播,智能AI导演最抢镜,湖南卫视这是要领先全球吗 -

- • 劳模姐亮相奥斯卡红毯 穿银色碎钻礼服气质绝佳 -

- • 追风者:“一脸苦相”硬演“女特工”,到底是谁的审美出了问题? -

- • Bambam自曝曾暗恋TWICE林娜琏 网友称直言不讳很可爱 -

- • 林允穿波点露腰上衣启程看秀 挎白色背包身材纤瘦娇俏 -

- • 《小日子》沈榴榴意外怀孕带娃跑,汪凌霄豪掷千金追妻,结局美满 -

- • Lady Gaga亮相奥斯卡红毯 黑色镂空礼服造型气场全开 -

- • 韩男星姜志燮被曝信奉JMS邪教 本人回应称已退出 -

- • 给《追风者》演员演技排个名,8位配角撑起全剧质量,不服不行 -

- • 尚雯婕穿卡其色西装现身机场 单手插兜状态悠闲自在 -