资讯分类

热搜,正在吃她的「人血馒头」 -

来源:爱看影院iktv8人气:772更新:2025-09-14 21:51:17

社交平台频现令人震惊的恶性案件,引发社会对道德底线的深刻反思。近日,广东一男子因涉嫌4次强奸13岁幼女被依法惩处,其行为同时构成强奸罪、猥亵儿童罪及强制猥亵罪,经司法机关综合考量后决定三项罪名合并量刑,最终判处有期徒刑10年。

当13岁、4次、10年等数字并列出现时,公众对未成年人保护法的适用边界产生了严重质疑。此类案件中,部分媒体在标题表述上存在争议,例如将"小姨子"与"强奸"结合的用词,可能引发对法律保护对象的误解。实际上,未成年人保护法旨在保障未满18周岁的未成年人权益,而涉及成年人的犯罪行为应适用刑法相关条款。媒体在报道时需注意用词准确性,避免因标题歧义导致法律认知偏差。

近期一起涉及儿童性侵的案件引发社会关注,但媒体在报道中刻意突出"姐夫"与"小姨子"的亲属关系,这种表述是否暗含对犯罪行为的某种暗示?值得关注的是,法律界普遍认为近亲关系并非减刑依据,反而可能加重刑责。这反映出在性别暴力案件报道中,某些媒体可能存在不当引导公众舆论的倾向。

以香港碎尸案为例,2月24日首次爆出时,"名媛"、"肢解"、"煮熟"等词汇的组合使用,通过标题制造的视觉冲击已足够震撼。这种将受害者身份与犯罪手段强行关联的叙事方式,容易引发公众对特定群体的刻板印象,也可能会让受害者在社会认知中被物化为案件标签。

当媒体过度强调犯罪者与受害者之间的血缘或姻亲关系时,实质上在建构一种特殊的叙事框架。这种框架可能使公众在理解案件时产生认知偏差,将个体罪行归因于特定家庭关系,从而忽视对犯罪本质的深入探讨。同时,对于女性受害者而言,这种表述方式容易强化"受害者有罪论"的错误认知,影响社会对性别暴力问题的正确认知。

当时,社会舆论中仍充斥着大量歧视性言论——有人质疑她的外貌,认为"她的面部特征看起来像是经过整容";有人指责她的婚姻选择,说"年纪轻轻就敢于高调进入婚姻,难怪会招来吸血鬼般的前夫家族";还有人用"恋爱脑"和"傻白甜"等贬义词评价她,讽刺"既然已经离婚,还供养着前夫一家,这是怎么想的";更有甚者煽动歧视,宣称"看看这个下场,女性下嫁终究是自取灭亡"。

在公众对受害者的有罪假设逐渐消散后,媒体对蔡天凤的私生活展开了无节制挖掘。从家庭履历到婚姻经历,从社交媒体足迹到时尚圈动态,乃至参与的公益事务,其个人信息被彻底曝光。直到确凿证据还原了受害者的清白本色,名媛身份的真实性得到验证,舆论才由质疑转向叹息。"她正值青春年华却如此纯善,怎会遭遇这般不幸?"媒体与公众的目光始终未曾从蔡天凤身上移开。这起恶性杀人案为何演变为围绕受害者的都市传说?答案或许就隐匿于舆论关注的表象之下。

在谋杀案中成为受害者,蔡天凤从案件曝光之初便被媒体赋予了「名媛」的标签。伴随她频繁出入高端场所的影像记录,以及与时尚圈的密切关联,这一光鲜亮丽的形象迅速成为公众认知的起点。随之而来的却是质疑声浪:她是否真如标签所示?巨额财富的来源是否正当?为何能在外貌与经济条件上同时具备优势?这种对女性的偏见往往源于先入为主的刻板印象,无需任何实质证据便自发形成评判。

“名媛”与“碎尸”这两个截然不同的词汇并置,形成强烈反差,瞬间点燃了大众对离奇事件的窥探欲望。当昔日风光的名流与令人窒息的暴力场景产生关联,舆论场便充斥着对案件细节的追问:她究竟遭遇了何种遭遇?背后是否隐藏着不可告人的秘密?这种关注往往伴随着对当事人过往生活的过度解读,折射出社会对特权阶层的复杂态度。

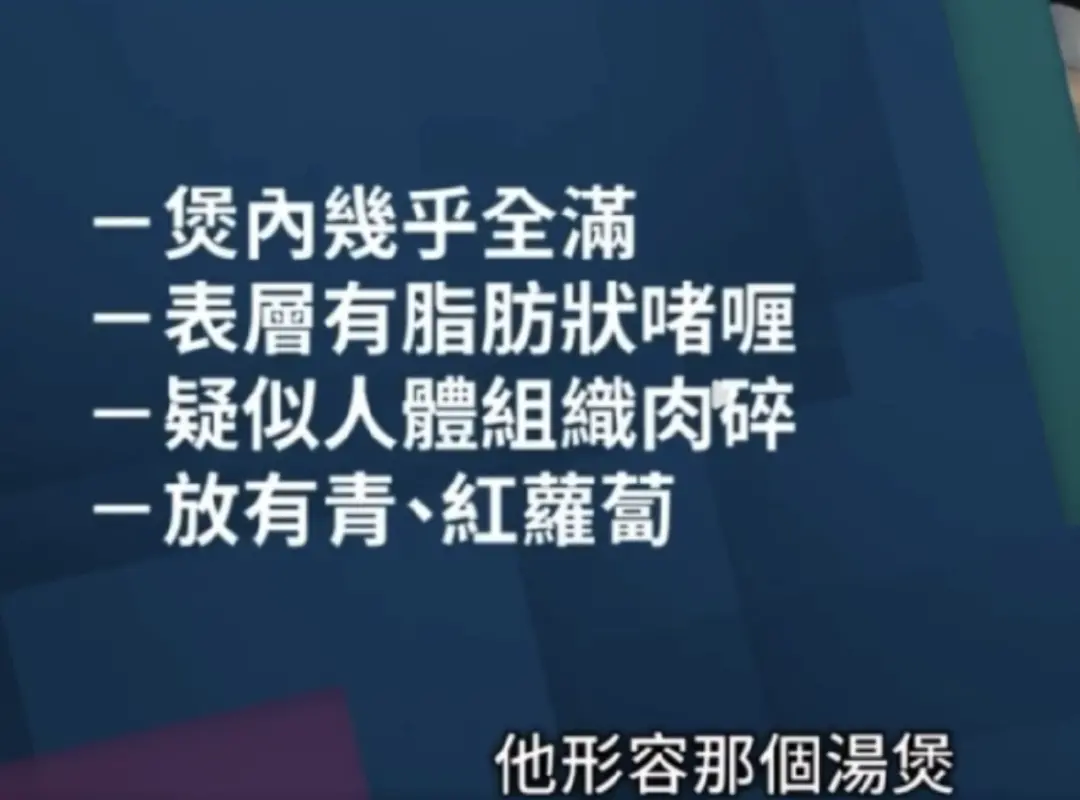

案件细节被刻画得令人毛骨悚然:受害者身份为知名名媛,尸体呈现碎裂状态,犯罪嫌疑人指向其前夫。案发现场的汤煲内检测出脂肪状啫喱物质,经初步分析疑似人体组织碎肉,且现场还发现了完整的头颅。这些骇人听闻的证据叠加,使整个案情仿佛从惊悚电影中走出,引发公众对犯罪现场的强烈联想与不安。

这起涉及名人效应、金钱纠纷、血腥暴力及女性遇害等多重要素的案件,彻底占据了公众的注意力。然而,多数关注目光背后,是人们对惨案的猎奇心态与消遣心理。媒体在其中起到了推波助澜的作用,他们将更大版面、更多点击量和更劲爆的热搜作为首要目标。关于事实准确性、对受害者的二次伤害、新闻伦理底线以及社会负面影响等议题,早已被媒体抛诸脑后。在追逐流量的浪潮中,严肃的刑事案件被异化为充满戏剧冲突的娱乐报道,其原本的沉重意义被消解,取而代之的是极具视觉冲击力和悬念感的新闻呈现。

将现实社会案件演绎为都市怪谈,已成为香港媒体引以为傲的叙事传统。从上世纪八十年代的雨夜屠夫案,到九十年代康怡花园的烹尸悬案,再到千禧年前的Hello Kitty藏尸谜题,这些充满血腥与诡异色彩的故事在报纸时代便通过口耳相传构筑起集体记忆。如今,在互联网的庇护下,人们的言论更趋极端,点击最耸动的新闻,便在论坛间掀起骇人听闻的讨论漩涡,甚至将未经证实的传闻包装成「人血馒头」般的产品肆意传播。当媒体不再坚守事实底线,舆论的黑暗面便悄然滋生,公众在信息狂欢中究竟扮演了推动真相的见证者,还是助长谣言的助纣为虐者?

诸如血腥、暴力、色情等具有极高关注度的要素,在被纳入新闻报道的瞬间往往引发公众注意力的转移。以蔡天凤案件为例,对其肖像的公开可能诱发对相貌的无端联想,对其名媛身份的强调则容易招致不必要的猜疑,而家庭关系的披露更易让舆论转向对情感因素的过度关注。值得注意的是,当暴力细节被刻意渲染时,这种报道方式本质上已偏离新闻的真实价值,沦为满足受众猎奇心理的工具。令人遗憾的是,类似"化粪池警告"和"两吨水解决一切问题"等荒诞内容的传播,不仅未能起到警示作用,反而为某些潜在的暴力行为提供了不当的讨论素材。

涉及性犯罪的案件报道往往成为新闻伦理失范的典型案例。以2016年结案的白银连环杀人案为例,该案件中凶手在长达14年的时间里制造了9起犯罪事件,造成11人死亡,其中最小的受害者年仅8岁,作案手段极其残忍。部分媒体在报道过程中忽视了伦理底线,不仅公开了受害者遭受侵害的血腥画面,还对作案细节进行了细致描写。此类具有强烈视觉冲击力的报道,究竟是为了满足公众对正义的渴望,还是迎合了部分人对极端内容的窥探欲望?

当新闻沦为追逐流量的工具,受害者的尊严便被剥夺,仅化作媒体每月绩效指标中耀眼的数据,以及大众闲谈时的娱乐话题。真正的新闻写作之道,仍需我们不断探索前行。

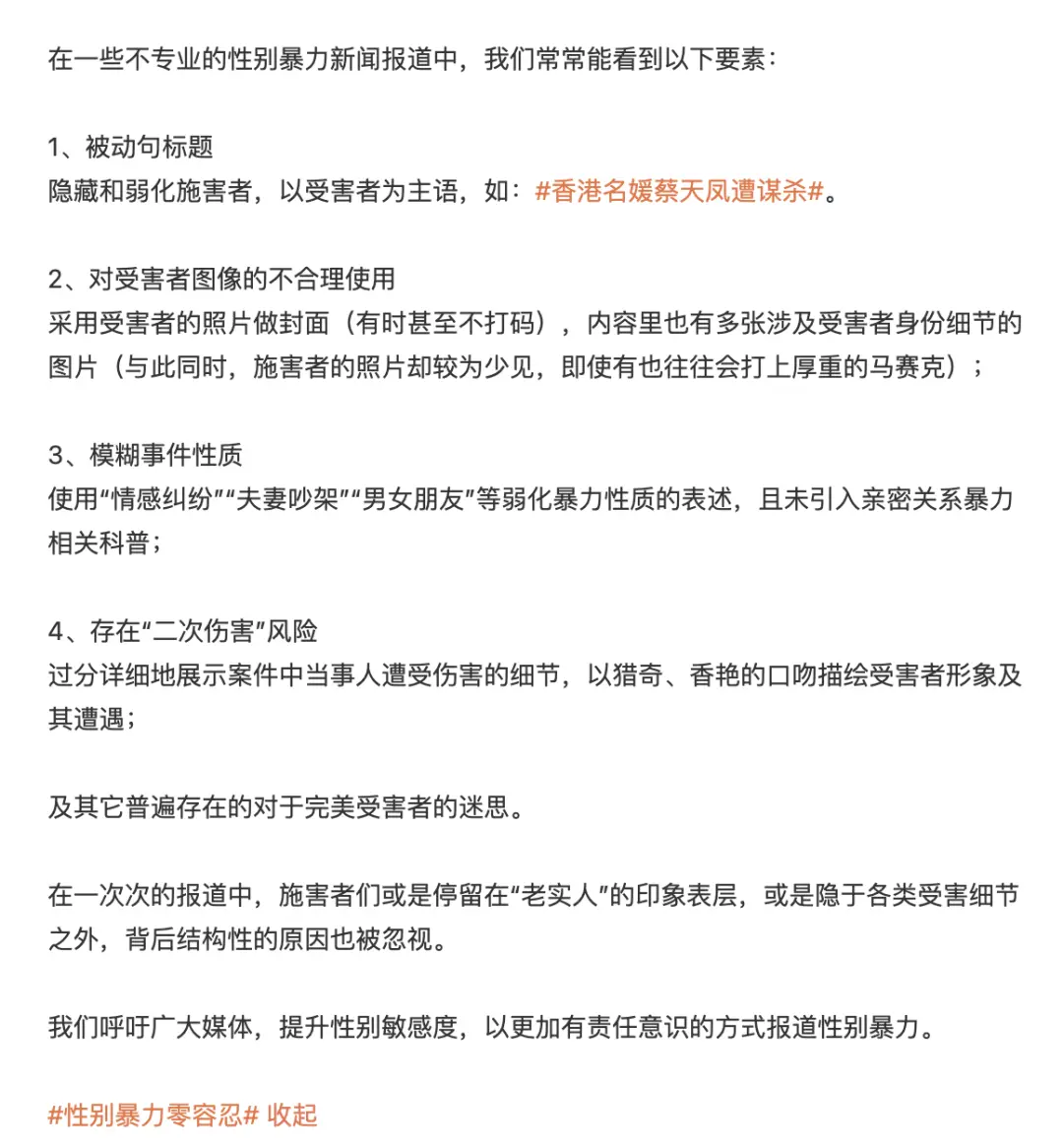

新闻报道中潜藏的性别偏见正在舆论场中不断扩散,媒体语言的微妙差异正引导社会形成对女性受害者的苛刻视角。以蔡天凤案为例,多数媒体在叙述时偏好采用"被"字句式,这种表达方式虽易引发关注,却将受害者置于被动叙事的位置,而加害者则隐匿于语言的阴影中,形成一种责任转移的叙述模式。

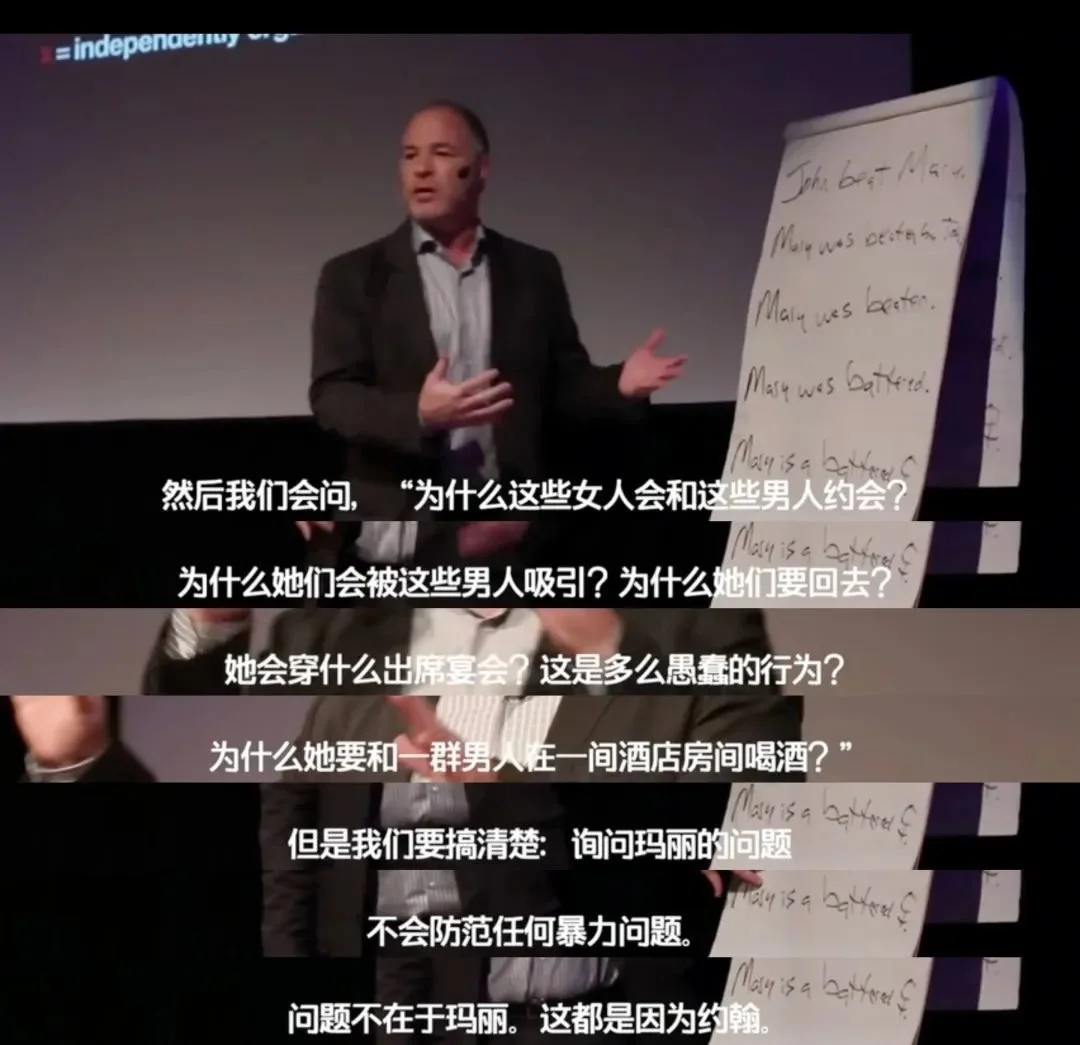

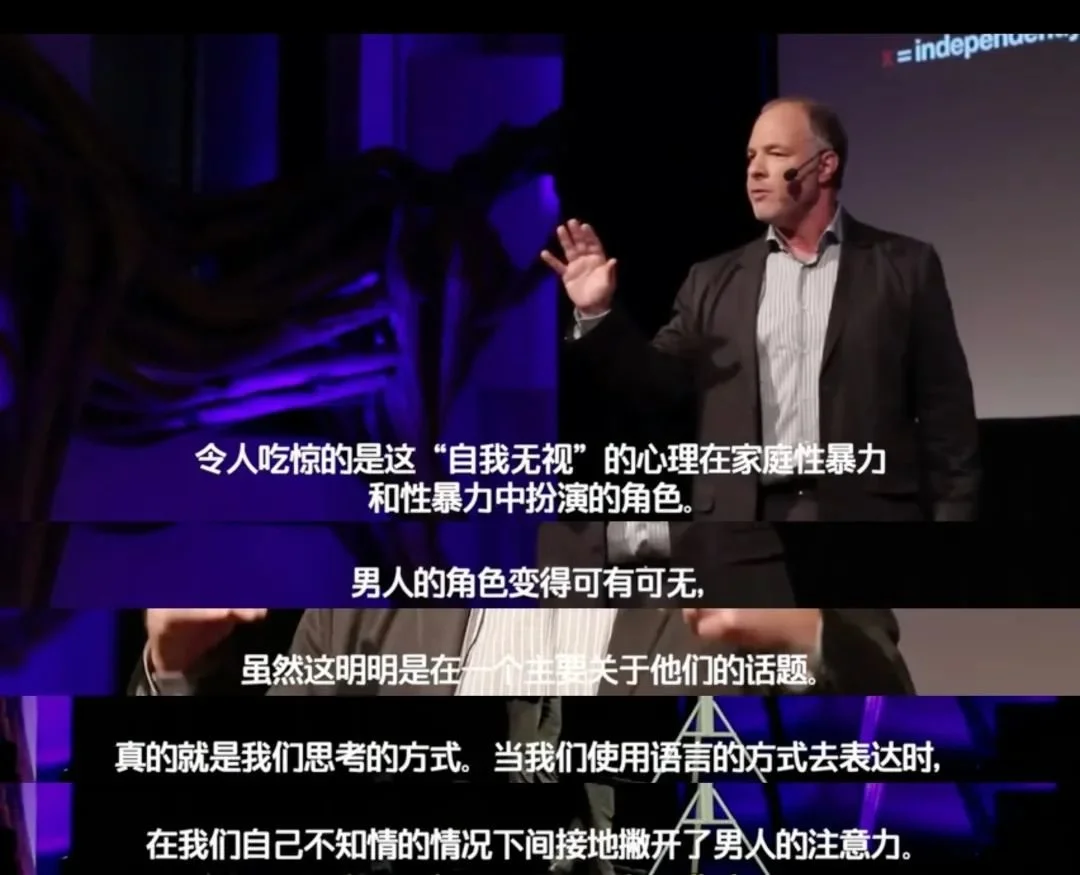

语言学家朱莉亚·佩内洛普曾指出,媒体在报道性别暴力事件时,语言选择会无形中引导公众关注焦点。以一起暴力犯罪为例,当施暴者为约翰、受害者为玛丽时,常规表述是"约翰打了玛丽",而媒体更倾向采用被动句式,将受害者置于主语位置,表述为"玛丽被约翰打了"。这种语态转变使施暴者的主体性被淡化,读者注意力自然转向玛丽。若进一步省略施暴者主体,通过"玛丽被打"或"玛丽被虐待"等简洁表述作为新闻标题,便可能引发舆论场对受害者身份的过度聚焦。正如公众对蔡天凤案的关注往往陷入对受害者身份的反复质疑,这种话语模式实质上构建了单向度的道德审判场域,却无法有效预防暴力行为的发生。

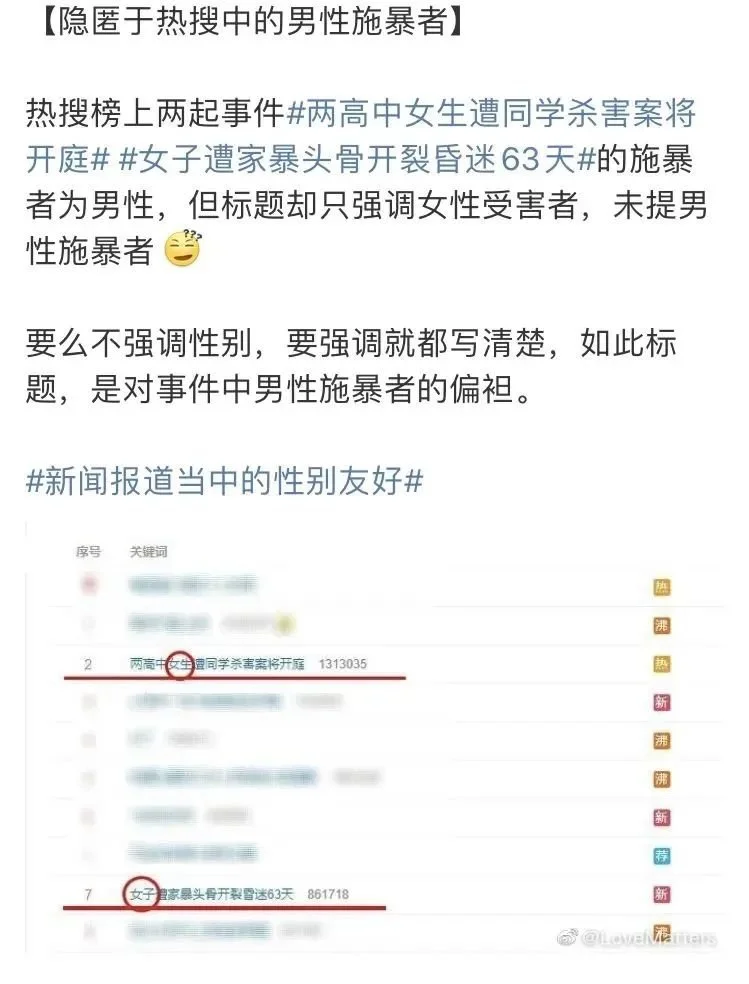

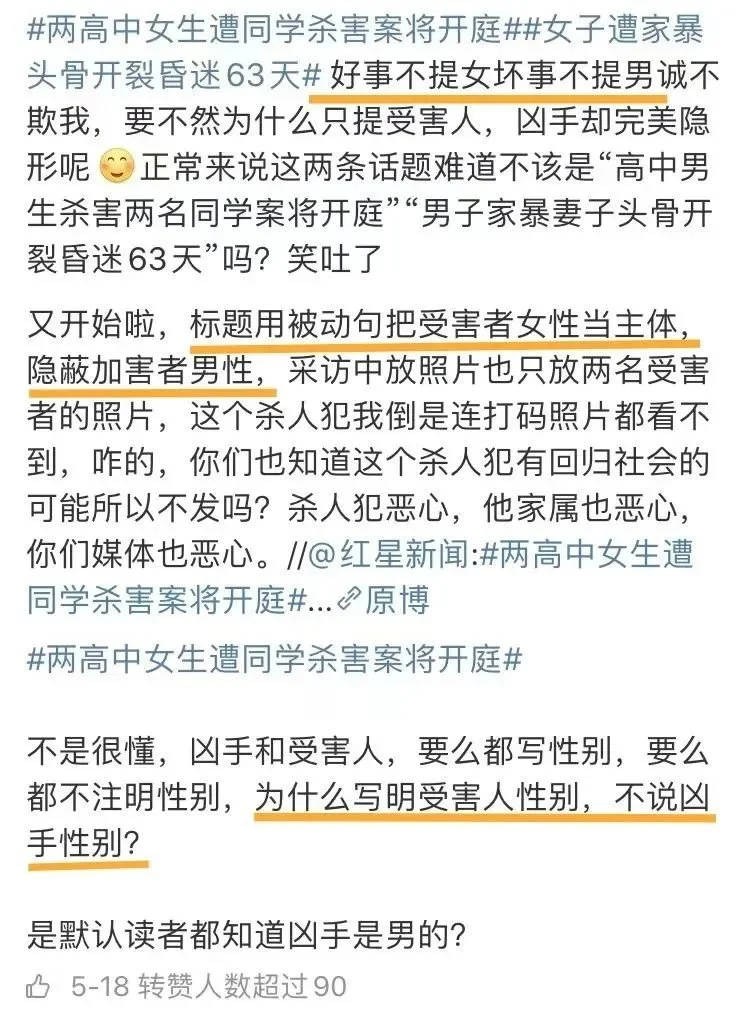

这种报道模式已演变为一种标准化的叙述框架,当涉及性别对立事件时,媒体往往将受害者置于首位,通过强调性别属性来构建新闻标题,例如将“男同学杀女同学”的事实表述为“女生遭同学杀害”。

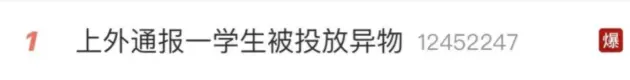

一名男性被指往女性的饮品中投放迷药,然而相关热搜词条却以「学生被投放异物」作为标题,既未明确指出加害者的身份,也将具有特定危害性的迷药简化为笼统的「异物」概念,导致事件的核心性质被模糊化。

更甚者,在标题中仅突出女性身份,却忽略了施暴者男性群体的性别标注。

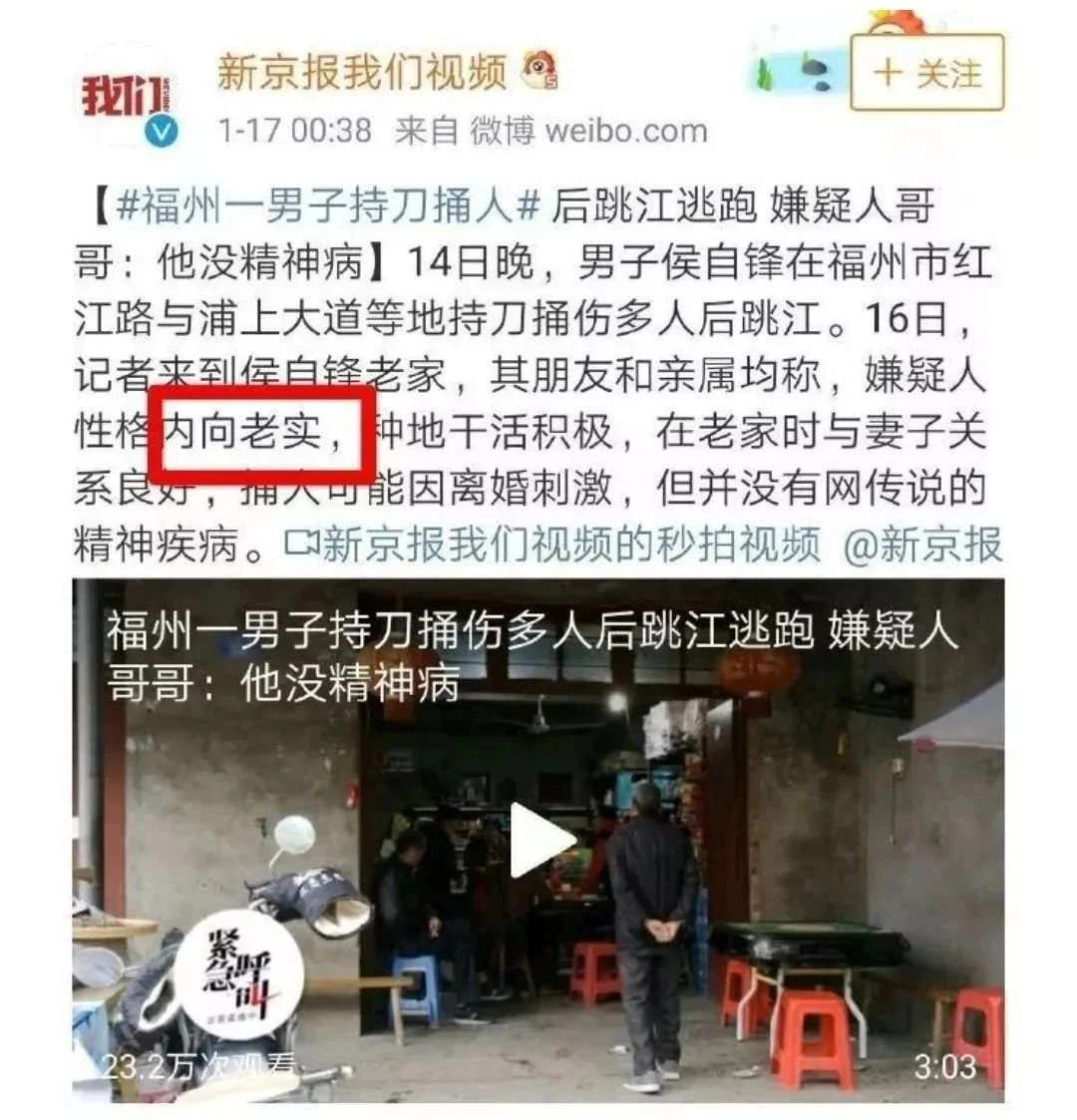

在新闻叙事中,若对施暴者增加性格描写,常以“性格温和、处事谨慎、平日待人友善”等表述暗示其行为源于极端压力。然而“老实人”这一标签的频繁使用,已逐渐演变为媒体对恶性事件的惯用修辞,模糊了事件本质与个体责任的界限。

某些媒体在报道性别暴力事件时,往往选择性地将责任归咎于女性,这种话语模式本质上是一种系统性的性别歧视。其隐蔽性在于通过看似中立的叙述方式,悄然构建起一种认知框架:遇事先追问女性是否存在过错,将男性的行为合理化为情绪宣泄,将家暴归因于妻子的不忠,将性侵归结于女性的诱惑。这种自上而下的叙事逻辑,将本应审视男性行为本质的讨论,异化为对女性行为规范的苛责,进而催生出"女性需自律""应穿戴得体""需保持顺从"等表面化的防范建议。实质上,这种话语体系回避了对男性暴力行为的根源剖析,使性别暴力的归因责任始终游离于女性个体之外。

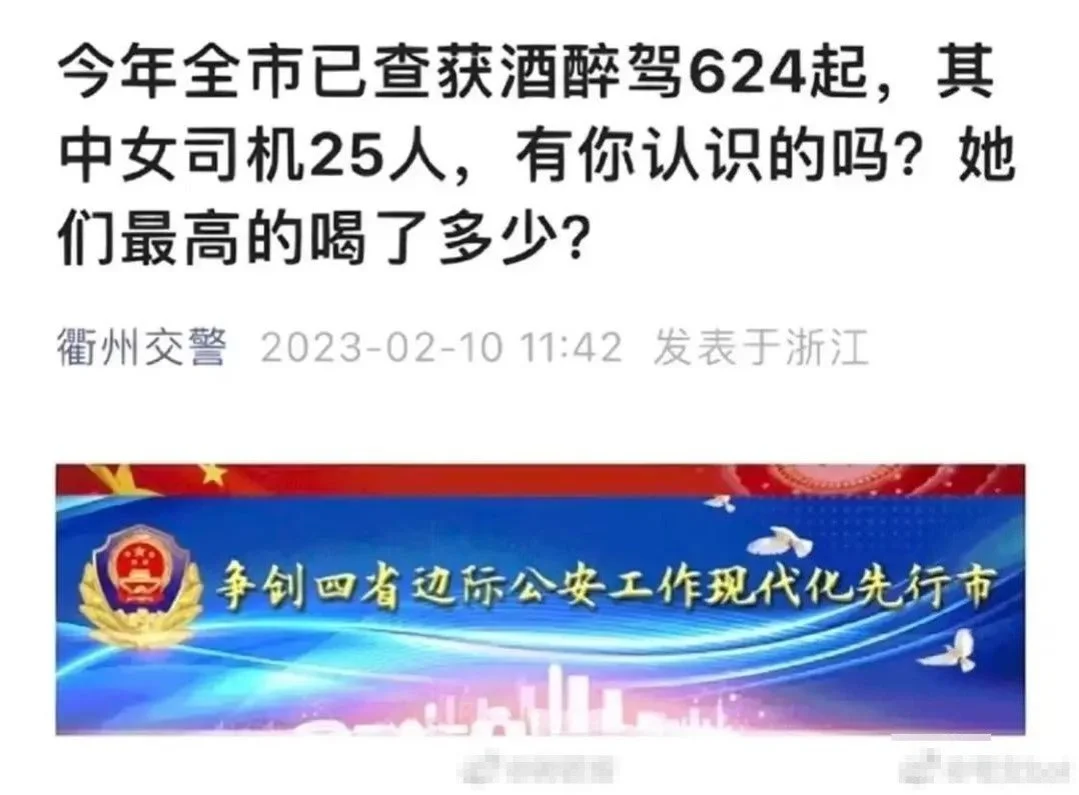

媒体对女性的偏好,往往表现在对正面事迹的忽视。例如,前段时间引发广泛争议的交警报道中,624起酒驾案件中,女司机竟有25人之多,这一数字成为舆论批评的焦点。

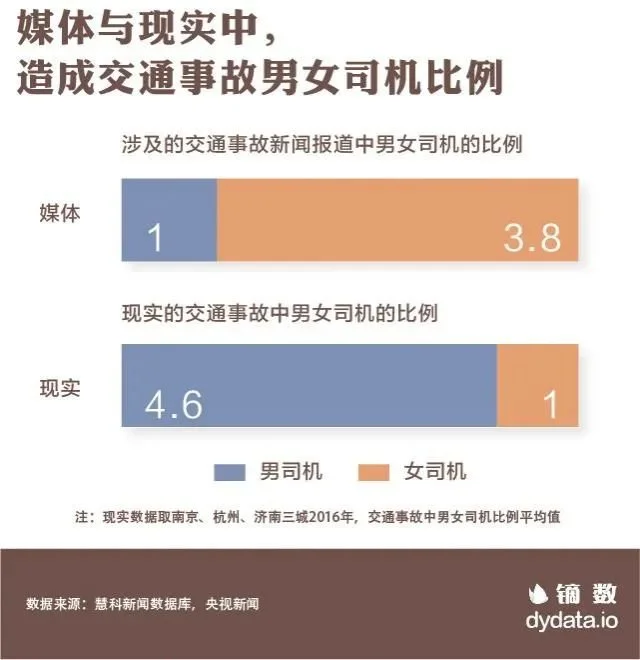

然而,实际上通过简要调查即可发现,男性司机引发交通事故的比例是女性司机的近四倍。

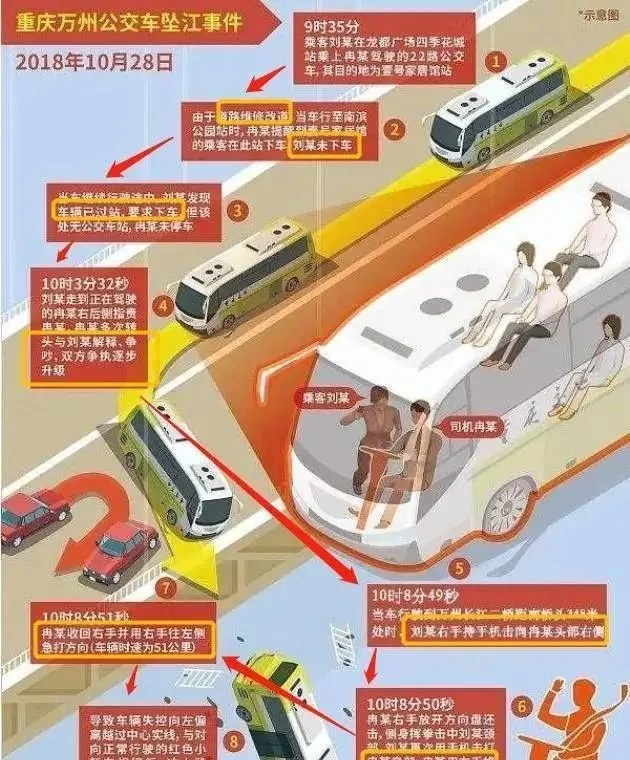

然而,女司机早已成为驾驶技术不佳的代名词。“防贼防盗防女司机”之类的说法,以及“珍爱生命请远离女司机”、“事故责任全在女司机”等刻板印象,已深深植入公众的潜意识中。尽管统计数据显示男性司机事故率明显高于女性,但社会仍习惯性地将驾驶失误归咎于女性,这种现象不正是舆论场中隐性性别歧视的体现吗?2018年重庆公交坠江事件便是一个典型例证。

一起涉及公交车与轿车的交通事故在重庆发生,事故后车辆坠入江中。事故现场拍摄的照片显示,轿车司机为女性,其身着高跟鞋引发公众关注。随后,涉事女司机因穿高跟鞋被质疑驾驶行为,事件引发15人伤亡的舆论。部分媒体在调查尚未完成的情况下,利用标题《重庆公交车坠江,疑似女司机导致》强化「女司机」的负面标签,以偏概全地引导公众对涉事人员进行道德批判。网络舆论迅速发酵,对女司机的恶意攻击层出不穷。然而官方调查结果显示,实际事故主因是公交车逆行,女司机在事发时已采取最及时的应对措施。由于部分媒体惯性思维引发的性别偏见,这位并无直接责任的女性驾驶员在缺乏实证的情况下,被迫承受舆论审判。

然而,当涉及男司机肇事事件的报道时,这些媒体的态度却出现了180度的反转。无论提及造成5死13伤的严重后果,仅从标题“SUV撞人群”来看,其主语甚至可能被误认为是一辆机动车,而非个体驾驶员。

令人震惊的是,这些新闻通稿正以隐蔽的方式侵蚀着社会认知。在浸润于如此偏颇的语言环境中,我们潜移默化间接受了何种程度的性别刻板印象?这种根深蒂固的厌女情结究竟需要多久,才能被彻底消解?

新闻作为文化语境的产物,其背后潜藏着我们社会对女性的系统性偏见。在文字表述、标签分类与标题建构中,性别刻板印象被不断强化和固化。这种看似细微的差异,实则在重塑一个更加排斥女性的舆论环境。我们应当保持敏锐的观察力,及时揭露那些隐匿在报道细节中的性别歧视。请勿认为对措辞的探讨毫无意义,实际上,偏见往往以最不起眼的方式渗透在媒体表达之中。蔡天凤案件引发的舆论关注后,微博博主@是橙雨伞啊深入剖析了性别暴力报道中存在的结构性问题,这种批判视角为审视日常新闻中的性别偏见提供了重要参照。

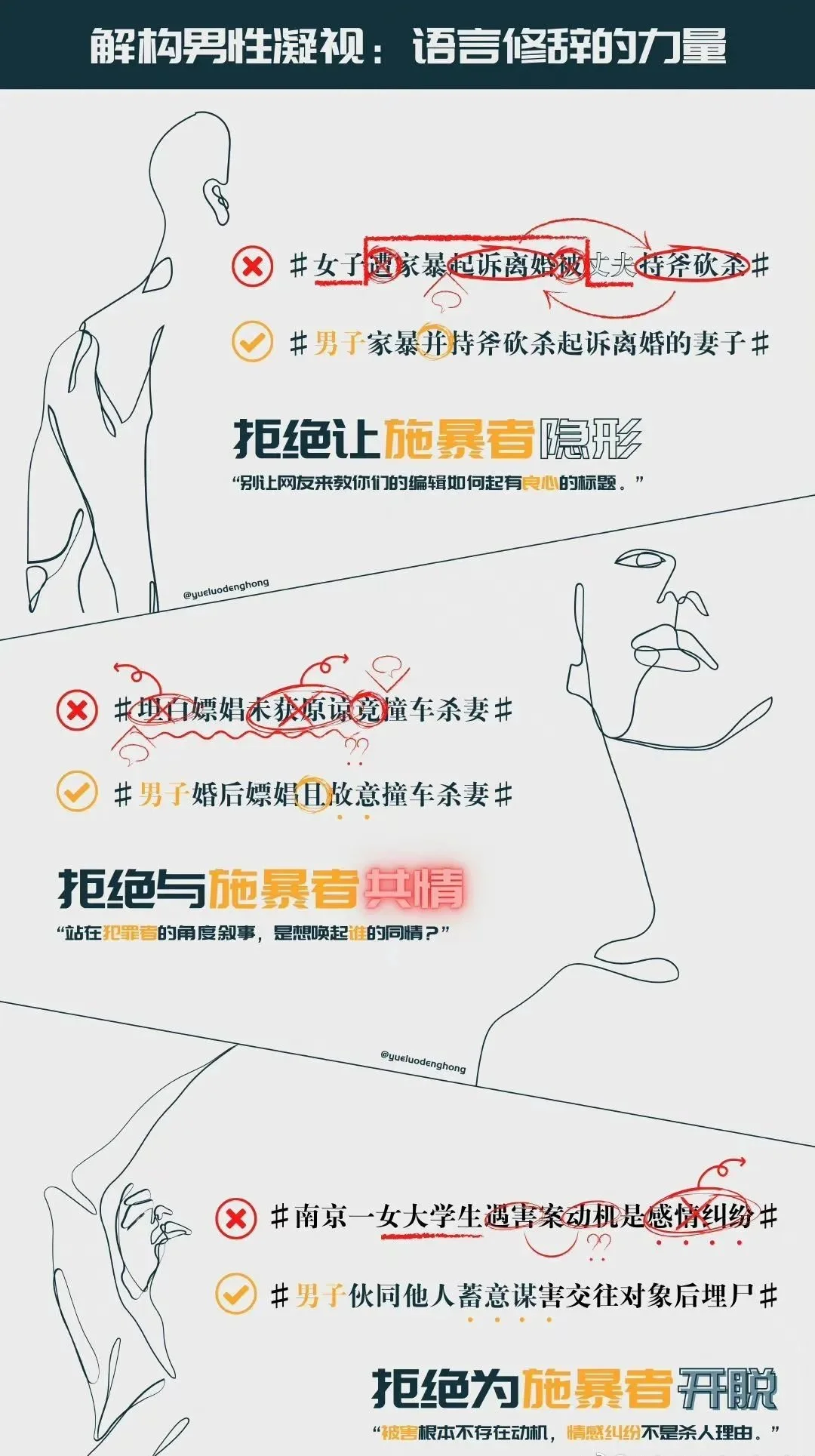

网友通过绘制图表对新闻词条进行逐字修改,这种看似简单的操作却能引发语义的巨大偏差。原本中性的表述在词语替换后,可能让施暴者无所遁形,彻底撕碎恶意行为的伪装,同时避免将责任推卸至受害者身上。令人深思的是,这样基础的语文能力竟需要重新教授,暴露出语言表达在信息传播中的决定性作用。

在信息闭塞的年代,新闻媒体曾作为思想启蒙的先行者,通过传播新知启迪公众认知。然而随着信息爆炸时代来临,媒体生态日益复杂,传统新闻模式已难以匹配快速演变的社会思潮,尤其在性别议题的认知上仍显滞后。唯有主动发声,打破陈旧叙事框架,方能推动新闻行业革新,引领社会迈向更具包容性与前瞻性的时代。

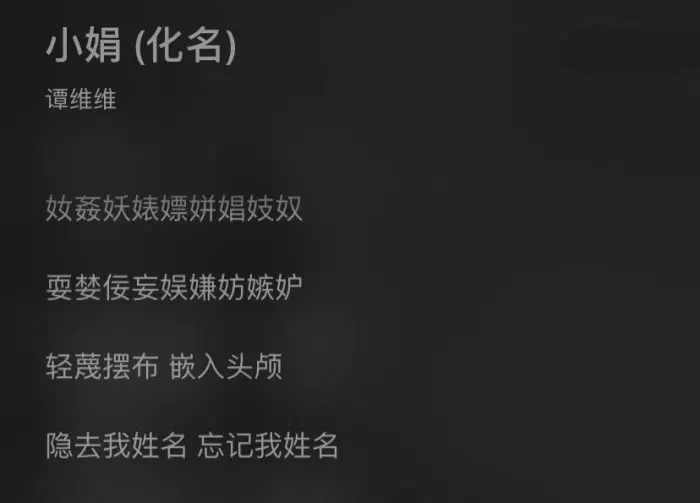

那条针对女司机的处罚新闻,最终在舆论压力下被撤销。官方致歉信中将问题归咎于“工作不严谨”,却有意无意遮蔽了其根深蒂固的性别偏见。当我们重新审视日常语言中的性别标签,不难发现对女性的污名化早已渗透进社会肌理——从“婊”、“妓”、“娼”等直指性别的贬义词,到“嫉妒”这种隐性歧视的代名词,再到近年被赋予负面色彩的“媛”字。谭维维在歌曲《小娟(化名)》中用诗意的笔触,勾勒出女性在历史进程中的苦难与抗争,那些被凝固在歌词里的词语,恰似一面镜子,映照出社会对女性长期存在的刻板印象与系统性压迫。

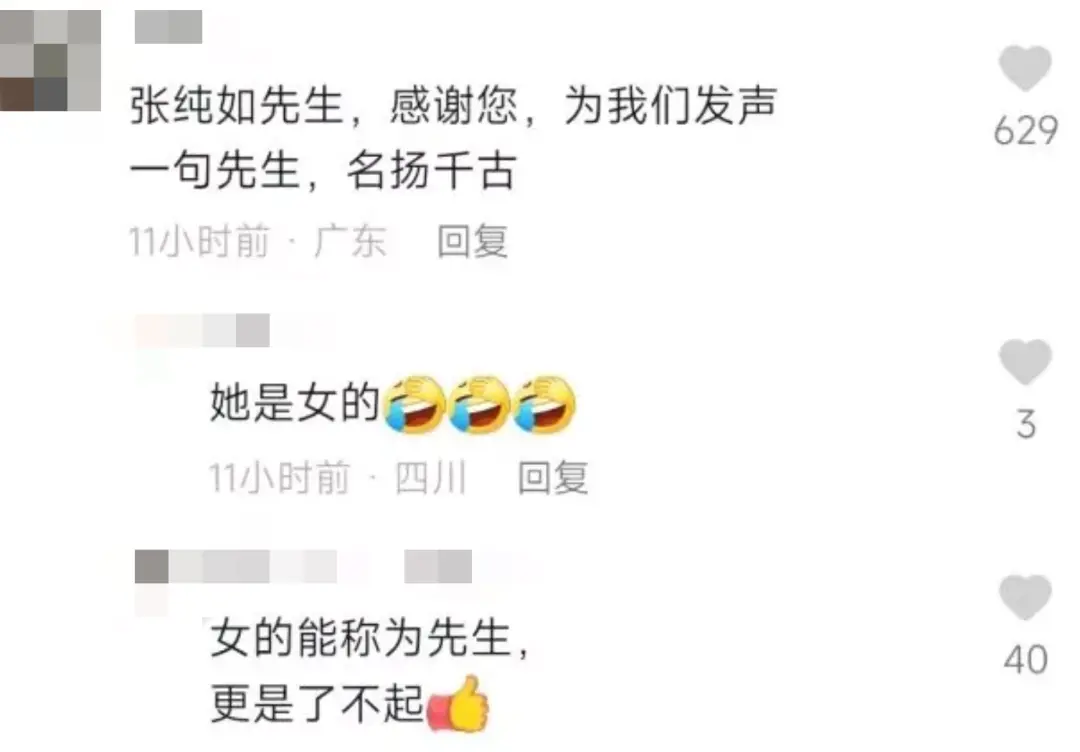

在互联网空间中,女性若表达稍显突破常规的观点,往往会被迅速贴上“极端女权”的标签。然而,当我们回望传统文化,不难发现女性始终承受着被粗暴对待的烙印:古代最恐怖的鬼怪传说中,女性形象常被赋予负面象征;最具攻击性的詈骂词汇,也多指向女性亲属。在漫长的历史长河里,每一次社会变革似乎都在以女性尊严为代价前行,而今却要求我们学会压抑敏感、克制情绪,这种逻辑究竟站得住脚吗?值得庆幸的是,社会正在发生转变——曾经我们用“先生”这一称谓来尊崇卓越的女性,这或许正是文明进步的微光。

我们不禁思考,为何仍以男性称谓作为对女性的赞誉?那些卓越的女性,是否必须以男性身份才能被认可?这种用法,实为性别教育长期不平等的历史遗留。既然已显过时,便应果断摒弃。在三八国际妇女节这一天,我们真诚地向彼此送上「妇女节快乐」的祝福,不再为「妇女」二字感到羞耻。我们拒绝消费主义的廉价谄媚,只愿铭记女性为争取自身权益所走过的艰难历程。

有人质疑,纠结这些细微的性别议题是否值得?然而,厌女思想的滋生土壤难以彻底根除。但女性觉醒的旅程如同单行道,一旦察觉到系统性不公,便再也无法回到无视真相的过往。当那些潜藏的性别歧视话语持续侵蚀我们的认知,污染集体意识时,更需要女性保持敏锐觉察。别轻视对细节的审视,因为文化的塑造往往始于最微小的缝隙。那些暗含贬低意味的词语早已在成长过程中反复叩问:成为女性,究竟意味着什么?我们从未有过错。因此,保持更高的敏感度,持续察觉那些隐秘的不公,才能争取更公正的对待。

最新资讯

- • 卡戴珊全家被踢出“时尚界春晚”!被批P图太假、审美过气,时尚女魔头看不下去了? -

- • 《追风者》开播收视飙升!引发全民追剧热潮 -

- • 同是英达的基因,宋丹丹和梁欢的儿子,成年后差别还是那么大 -

- • 《功夫熊猫4》口碑创新低,票房挺亮眼,除了蹭中国风毫无新意 -

- • 一场在香港举办的颁奖典礼,暴露了对内地明星的“恶” -

- • 洪金宝获第16届亚洲电影大奖终身成就奖 现场哽咽 -

- • 影帝出炉!"人猿泰山"布兰登费舍获奥斯卡最佳男主 -

- • 李宇春晒照畅玩迪士尼 头戴米奇帽墨镜笑容童心四溢 -

- • LadyGaga《小丑2》路透 头戴毛线帽神情错愕十分投入 -

- • LadyGaga确认出席95届奥斯卡颁奖礼 将首秀入围单曲 -

- • 《功夫熊猫4》暗流涌动:多家巨头争夺利益,中国公司被踢出局 -

- • 杨丞琳晒照庆祝妈妈66岁生日 母女对镜甜笑好像姐妹 -

- • 《第三个嫌疑人》悬疑佳作上线,剧情精彩,老戏骨飙戏太好看 -

- • 贾斯汀比伯晒和海莉甜蜜度假照 亲密拥抱击破不合传闻 -

- • MONSTA X合体现身熟人婚礼 穿黑西装对镜比耶状态好 -

- • 《我们仨》首播,智能AI导演最抢镜,湖南卫视这是要领先全球吗 -

- • 劳模姐亮相奥斯卡红毯 穿银色碎钻礼服气质绝佳 -

- • 追风者:“一脸苦相”硬演“女特工”,到底是谁的审美出了问题? -

- • Bambam自曝曾暗恋TWICE林娜琏 网友称直言不讳很可爱 -

- • 林允穿波点露腰上衣启程看秀 挎白色背包身材纤瘦娇俏 -