资讯分类

《城中之城》原著作者滕肖澜:人性复杂生活不是非黑即白 -

来源:爱看影院iktv8人气:741更新:2025-09-14 17:15:16

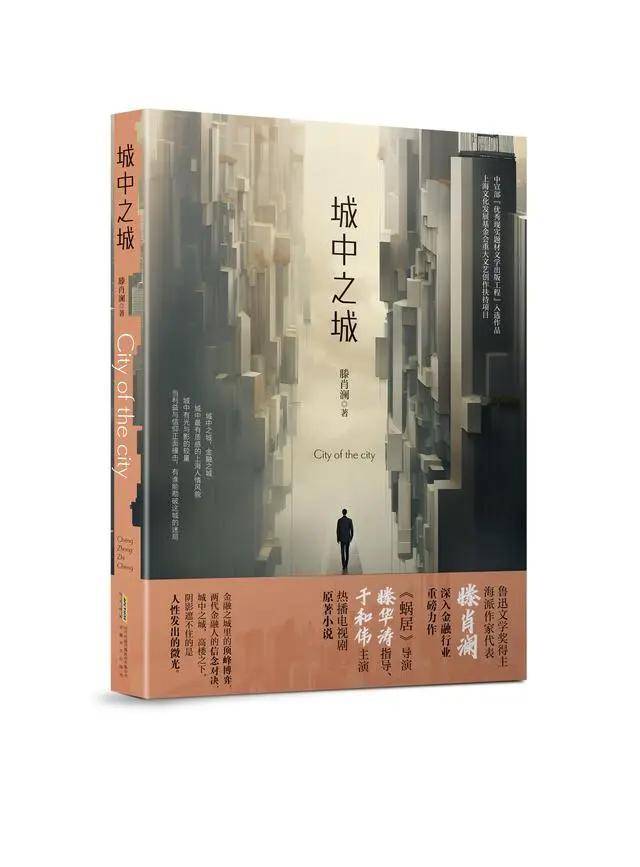

电视剧《城中之城》于4月9日正式登陆CCTV-1黄金时段,并在爱奇艺平台同步上线。该剧由滕华涛担任导演,白宇帆、于和伟、夏梦等主演,改编自上海作家滕肖澜荣获鲁迅文学奖的同名长篇小说。该小说最初于2018年发表在《收获》杂志长篇专号(夏卷),被中宣部评为当年十大"优秀现实题材文学"作品。故事以上海陆家嘴金融城为背景,聚焦银行新人陶无忌(白宇帆 饰)、支行副行长赵辉(于和伟 饰)及审计负责人苗彻(王骁 饰)之间因利益与初心引发的复杂纠葛。

滕肖澜的作品此前已多次登上荧屏。2022年3月,其长篇小说《心居》由滕华涛执导,海清、童瑶、张颂文、冯绍峰等主演,聚焦新老上海人在房产议题下的情感纠葛与命运起伏。作为该片的唯一编剧,滕肖澜对作品的影视化改编有着深刻理解。而《城中之城》虽非她担任编剧,但滕肖澜表示已观看片花,认为主创团队展现出专业水准,对剧集的市场表现充满期待,直言"期待收视与口碑双丰收"。该剧开播之际,滕肖澜接受了澎湃新闻记者专访,就原著内容及改编思路展开深度交流。

在与澎湃新闻的对话中,谈及与滕华涛导演的第二次“文学 影视”合作,滕肖澜表示滕导是一位经验丰富的导演。从《心居》到《城中之城》,他始终展现出对艺术的严谨态度与独特见解。不同题材的创作都能激发滕导的思考,此次合作让她感到收获颇丰。

当被问及《城中之城》的创作时间时,滕肖澜回忆道,该小说自2015年启动构思,期间进行了为期三个月的银行网点实地调研,最终于2017年底完成。她坦言,创作此作品的初衷源于对题材风格的突破尝试。通过拓宽写作视角,她希望从金融从业者的职业困境出发,展现上海这座金融大都市中的人文风貌。值得一提的是,2010年她曾发表银行题材中篇《倾国倾城》,虽然风格类似,但《城中之城》的叙事张力更为强烈,令她感受到文学表达的新可能。

面对金融题材与文学表达的关联性质疑,滕肖澜认为金融本身具有冷峻理性的特质,而文学则擅长情感传达与深层探索。她表示,选择这一题材是出于对创作风格的突破意愿。相较于以往聚焦家庭生活的作品,《城中之城》以更广阔的专业视角展开,虽面临更大挑战,但这种尝试本身就充满吸引力。她希望能在理性叙事中注入人文温度,让金融故事也能承载诗意与感性的表达。

小说《城中之城》最初发表于2018年《收获》杂志的长篇专号(夏卷)栏目。澎湃新闻曾评价该作品具有高度真实的质感。面对金融领域的复杂性与专业性,滕肖澜在动笔前曾深入银行网点进行为期三个月的实地调研。她曾驻扎于前台、信贷、投资、审计、结算等多个岗位,通过观察业务操作、聆听员工对话,将自身完全浸入金融环境。对于作品的专业性,她坦言并无过高期待,仅希望避免出现明显错误。因为小说并非金融教材,更侧重于展现金融背景中的人物命运与抉择。

谈及书名《城中之城》的由来,滕肖澜表示自己并不擅长为作品命名。此前多部作品在完成时仍以“新小说”为临时标题。最初她设想的书名是《心乡安处》,暗含“此心安处是吾乡”的意境,但总觉得不够顺口。最终在好友薛舒的建议下,确定使用《城中之城》作为书名。这一命名既呼应了上海作为全国金融中心的地位,也暗指陆家嘴作为上海核心区域的“城中城”特性。

澎湃新闻采访中,滕肖澜谈及其作品与上海的紧密联系:从《城里的月光》到《乘风》,再到《心居》与《城中之城》,这座城市始终是其创作的重要母题。她曾表达对上海的期待——"希望笔下的上海是真实的、感性的、值得尊敬的",并强调这座城市承载着超越地理范畴的精神价值。谈及《城中之城》的创作意图,滕肖澜指出,这部作品聚焦两代金融从业者,通过错综复杂的人物关系与叙事脉络,展现金融行业的多维面貌。她特别提到,希望小说兼具严谨性与艺术性,既能呈现人性、行业与生活的复杂性,也能传递出细腻而宏大的情感力量。正如书中反复出现的"白衬衫"意象,尽管终将泛黄变黑,却始终需要精心呵护。这恰似金融从业者在职业操守与现实困境间的挣扎,既承认生活的无常与无奈,也坚信人定胜天的可能性。在冰冷的金融场背后,藏着无数鲜活的生命故事,她期待读者能铭记这些鲜活的个体,而非止步于情节本身。

电影《城中之城》中的年轻银行职员陶无忌由演员白宇帆饰演。澎湃新闻曾用"人就像是一件白衬衫,再怎么爱惜,总归也会慢慢发黄、变黑"的比喻,揭示了这件服饰在小说中的核心象征意义。尽管导演滕肖澜表示尚未观看成片,但从片花可见"白衬衫"仍作为重要意象贯穿全剧。对于身处金融行业的人来说,"穿着干净的白衬衫走上岗位,不能几天工夫就变黑了"这一台词,或许始终映射着职业操守的永恒命题。

支行副行长赵辉(于和伟 饰)

审计负责人苗彻(王骁 饰)在谈及金融人物群像时,澎湃新闻询问其最期待哪位角色能引发广泛关注。滕肖澜表示,《城中之城》注重群像塑造,作为原著作者,她对每一位角色都怀有深厚情感。创作过程中,她更希望塑造出有血有肉的人物,即使身处特定位置,也应展现令人动容或值得怜惜的特质。

从《心居》到《城中之城》,滕肖澜谈及小说影视化的体会。她认为文学与影视能够相互成就,前者提供稳健的创作基础,后者则赋予其传播力。理想的影视改编并非拘泥于文字细节,而是要深入把握原著的精神气质,融合影视媒介的特性,产生良好的艺术效果与市场价值。这种改编应实现文学性与商业性的平衡,让作品既具备观赏性,又能传达深刻内涵,达到'叫好又叫座'的双重效果。

澎湃新闻:您特别擅长通过小人物日常生活中的细节,细腻描绘上海的“宏大”与时代的“宏大”。但在电视剧创作中,叙事节奏往往更紧凑,观众也更期待强烈的戏剧冲突。您认为小说与剧本在表达方式上该如何平衡?滕肖澜:小说是小说,剧本是剧本。尤其在完成《心居》的改编后,我对此有了更深体会。虽然两者都以文字为媒介,但创作结构和表现手法存在本质差异。简而言之,小说更注重写意与自由,而剧本则需要不断强化冲突吸引力,进行精雕细琢。至于如何平衡,我认为编剧更需要思考如何在艺术表达与市场接受度间找到支点。而对小说创作者而言,这并非难题。写作应是纯粹的创作过程,选定感兴趣的主题,运用最擅长的技巧,调动全部经验和精力全力以赴。除此之外,其他考量都不必顾及。

《城中之城》

最新资讯

- • 孙千穿粉色毛绒外套甜酷时髦 小秀蛮腰身材极好 -

- • 玄彬升级当爸后首登封面 留胡须造型气质大不一样 -

- • 《大江大河3》:一个月2500,任遐迩怀孕后,才明白杨巡沉默缘由 -

- • 伊能静儿子再晒与女生亲密照 贴脸紧密相拥神情陶醉 -

- • 凯特·布兰切特穿宝石蓝长袖黑西装亮相 大步流星气场强 -

- • 《狗剩快跑》结局:杏儿为救王毛惨死,狗剩怒杀杨三,与宋玉桃成亲 -

- • 许玮甯参加朋友生日宴 邱泽抱妻子坐腿上合照好恩爱 -

- • 帕里斯·希尔顿穿一字肩礼服华丽亮相 获保镖开路超有范 -

- • 《要久久爱》蓝亦菲怎么了?为什么大家长大后都很少再提起她了? -

- • 辛迪·克劳馥与丈夫牵手出街 穿紫色缎面衬衫优雅精致 -

- • 《要久久爱》母亲成小三,被原配找上门?蓝亦菲的世界满是谎言 -

- • 梅根·福克斯红色抹胸长裙好吸睛 男友跟随其后亮相 -

- • 官宣!张若昀66集古装大剧即将上映,预约热度赶超《庆余年2》 -

- • 林俊杰晒和欧阳娜娜合照 二人精准复刻十年前合影姿势 -

- • 李现晒自拍分享飞行日常 头戴耳机棒球帽眼睛有神 -

- • 吴谨言现身机场给粉丝发红包 印美好祝福温柔暖心 -

- • 乃万在线辟谣自己的离谱八卦 耿直回复网友幽默有趣 -

- • 《花青歌》:小说作家穿书成为炮灰女配,改变剧情,和反派相爱了 -

- • 一桐晒对镜自拍妆感摩登 单眼wink魅力四射超少女 -

- • 杨幂起诉两位黑粉 法院已向被起诉者送达开庭传票 -