资讯分类

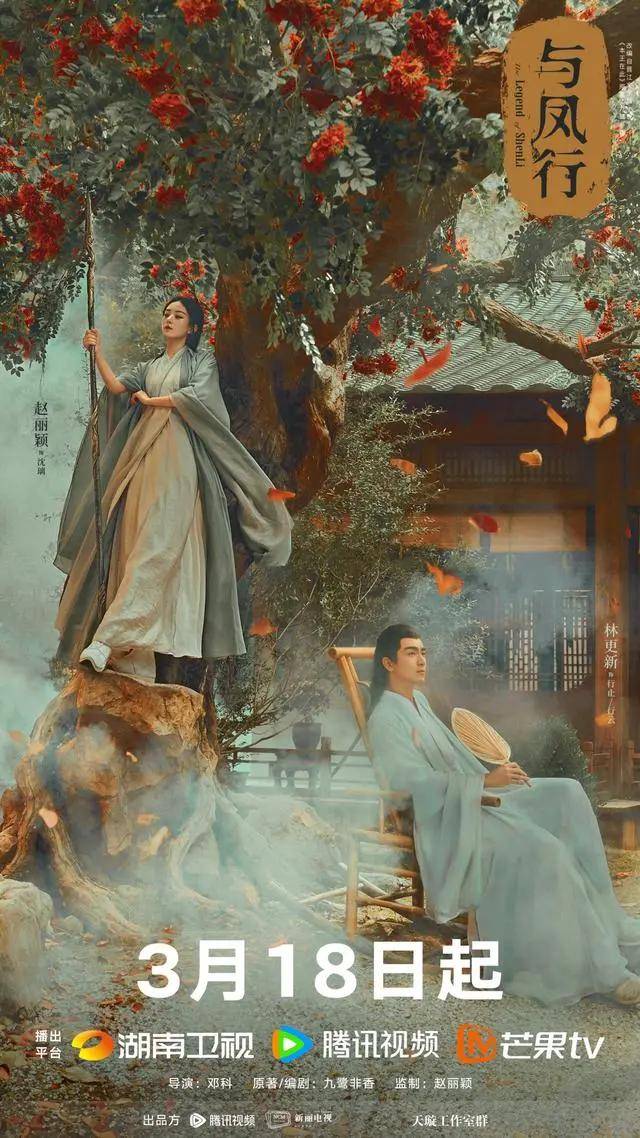

《与凤行》导演邓科:赵丽颖是一如既往的优秀和敬业 -

来源:爱看影院iktv8人气:857更新:2025-09-14 17:09:08

在执导《与凤行》之前,邓科曾凭借《赘婿》创下收视佳绩。他始终致力于在古装剧领域探索新颖视角,巧妙融入轻喜剧元素,从而塑造出独具一格的创作风格。此次接拍《与凤行》同样源于对剧本创新性的认可。

“从一开始,我就没有将《与凤行》归类为传统仙侠玄幻作品。”邓科表示,“九鹭非香的创作带有鲜明的现代青年视角。”他认为这部剧像是一个当代故事:一位强势的职场女性意外进入宁静的田园生活,与一位男性展开情感纠葛,最终以理性回归本职工作。当再次与男性重逢时,她开始领悟到不应独自承担过多责任,而应珍惜当下的生活。“我们团队在阅读原著时,立刻感知到其独特的现代气质。剧集前六集的拍摄场景设在一个小院中,与传统仙侠剧开篇便呈现打斗场面、宿命纠葛的方式截然不同,这种‘田园慢生活’的呈现方式激发了我们的创作热情。”邓科指出,在当前古装剧市场中,这种节奏舒展的叙事模式较为罕见。他强调:“核心主创团队,包括丽颖在内,都一致认为保持原著的独特韵味是关键。我们希望通过改编,让观众感受到那份从容与别样的魅力。”

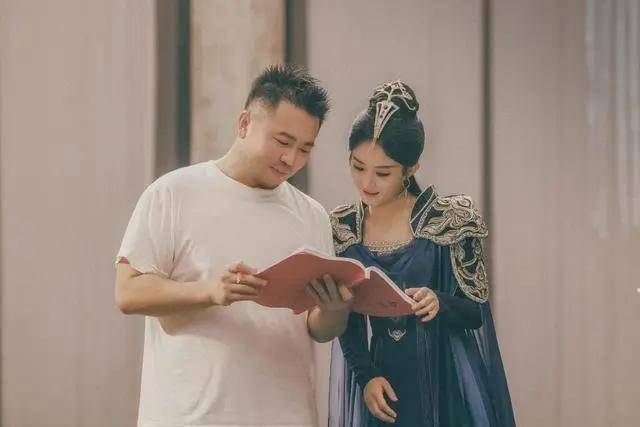

邓科在《与凤行》项目初期便明确表示,该作品的核心是“讲述人的故事”。他强调,剧情发展主要依赖人物情感的递进,“当观众对角色产生情感共鸣后,他们便如朋友般难以割舍。”本次赵丽颖不仅担任主演,更首次担任电视剧监制,这一角色转变对主创团队而言具有重要意义。邓科指出,赵丽颖早在项目筹备阶段便确定参与,为团队提供了稳定支撑。相较于市场常见的演员档期临时敲定导致的赶工现象,《与凤行》拥有长达一年半的筹备期,制片人郑中莉与邓科、赵丽颖三方在此期间进行了深入探讨,明确了作品基调与创作方向。

在邓科看来,赵丽颖已成长为具有鲜明个人特质的成熟演员。要激发这类演员展现全新表演层次,关键在于赋予她前所未有的创作挑战。他特别指出,赵丽颖属于感性型演员,当灯光、摄影机位或场景调度发生改变时,她总能敏锐捕捉到变化,并迅速进入最佳状态。例如前几集中引发广泛讨论的"扔缸"桥段,正是邓科在拍摄现场临时构思的创意设计。这一创新举动让赵丽颖与林更新在试戏时相视而笑,认为效果出乎意料地好。有趣的是,这个原本作为喜剧桥段的设定,后期在剧情发展中意外转化为令人动容的回忆杀场景。

在此次《与凤行》的客串经历中,他深切体会到演员所承受的艰辛:置身于无数目光与聚光灯之下,内心承受巨大的敏感与脆弱。这种体验促使他进一步思考如何更好地保护演员的创作空间。在他看来,导演的幕后工作同样充满暴露性,从服饰色彩的选择到场景调度的决策,每个细节都折射出创作者的个性特征。正如他所言:"你无法掩饰自我。唯有保持对生活的兴趣与探索精神,所构建的艺术世界才能真正触动人心。"

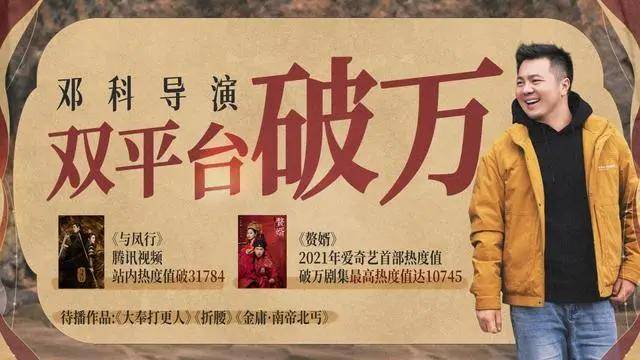

邓科凭借《赘婿》与《与凤行》两部作品,成功跻身双平台破万导演行列。在谈及《与凤行》的创作方向时,他强调每个项目都应具备独特的艺术气质。该作品经历了漫长的筹备周期,赵丽颖的参与早在项目初期便已确定,这为主创团队提供了充分的创作空间。

邓科表示,主创团队与赵丽颖保持着长达一年半的深度合作,通过多次艺术探讨与碰撞,充分挖掘演员特质并融入创作。在剧本构思与视觉呈现阶段,团队特别注重根据赵丽颖的个人气质进行定制化设计,涵盖服装造型、场景美术等多维度细节。

作为导演,我曾撰写了一份长达500多页的详细阐述,对全剧主场景及世界观构建进行了系统性风格规划。其中,人间被定义为"岁月静好"的意境,通过江南水乡的视觉元素如斑驳树影、蜿蜒水道等呈现,配合温暖的光线处理形成独特氛围。为了强化这种感知,我们特别邀请音乐团队创作了具有田园气息的原创配乐,旋律与画面同步呈现让各主创团队迅速把握整体基调。灵界作为女主的居所,既保留了重庆洪崖洞的立体建筑特色,又融入敦煌艺术的美学元素,这种设计体现在场景的色彩搭配与装饰细节中。仙界则以道家文化为蓝本,通过仙鹤、古松等意象构建空灵氛围,其恢弘的建筑规模与广阔的地域设计,被我们戏称为"高容积率的别墅区"。在音乐创作方面,我始终坚持将音效作为叙事的重要组成部分,尤其注重唢呐等传统乐器的运用。早在剧本阶段就邀请青年音乐人杨秉音参与创作,他为女主和碧苍王设计的配乐如《大黑天》等,在拍摄前就已完成了核心曲目的制作,这种提前介入的创作模式使现场表演与音乐情绪能够完美契合。

《与凤行》的剧照展现出一种独特的仙侠氛围,与都市剧或贴近现实的古偶剧截然不同。这些类型的作品通常只需简要描述剧情,观众便能形成较为统一的想象框架。然而仙侠题材更注重意境的构建,诸如神仙宫殿、天外天等设定因人而异,难以达成共识。因此,音乐在创作中承担着关键作用,通过现场播放音乐,主创团队能够被其中的情绪所感染,这种情感共鸣自然融入作品表现。

谈及演员引导方式,邓科表示这是每位导演都需要面对的课题。他自谦为"大白型"导演,这一称呼源自一位演员的评价——认为他在剧组给予演员充分的试错空间,营造出安全的创作环境。他强调不会直接规定表演方向,而是与演员协商确定大致基调,在确保不偏离核心框架的前提下,允许演员自由探索表达方式。

在《与凤行》的拍摄现场,导演邓科与赵丽颖的互动揭示了演员所面临的特殊心理状态。当强光聚焦于镜头,周围人群的注视如潮水般涌来,演员往往处于高度敏感的状态——他们能感知到他人存在与否,却无法辨识其面部情绪。这种被审视的体验可能让演员对细微的肢体语言产生强烈反应,进而影响表演状态。因此,导演需要以坚定的信念支撑演员完成角色塑造。演员通常会寻求最稳妥的表演路径:规避失误的同时确保任务完成。但若要突破常规,尝试更具张力的表演形式,例如更极致的情感爆发或戏剧性的角色转折,则必须构建安全且正向的创作空间。邓科倾向于给予演员充分的自由度,鼓励他们在无压力的环境中探索表演可能性。这种未知数带来的创作惊喜,恰好契合了近年来其参与的轻喜剧与古装剧项目特性。当面对悬疑剧等需要不同表演策略的类型时,导演的创作方法论也会随之调整。

在谈及导演职责时,邓科坦言自己更倾向于扮演现场氛围营造者的角色,着重于引导团队进入契合创作需求的工作状态与情绪节奏。谈及《与凤行》创作过程中最棘手的难题,他特别提到特效工作。尽管最终呈现的视觉效果获得广泛认可,但制作阶段所面临的挑战远超预期——两万多个特效镜头的复杂度,以及需协调十余家特效公司共同完成的庞大工程,令团队在素材管理、进度把控和跨部门协作方面历经磨砺。不同工作室的创作风格差异、分散的制作地点与参差不齐的推进节奏,曾使项目陷入混乱,但也为团队积累了宝贵经验。当全剧特效最终汇聚成完整画面时,邓科坦言自己难掩激动,热泪盈眶地感慨这番经历:历经无数次不同形态的版本迭代,终于目睹了作品的最终呈现。作为深耕影视行业的导演,他坦言特效始终是无法回避的环节,而《与凤行》则让他得以完整体验并掌握整个特效流程,这种沉浸式的创作过程令他倍感珍惜。

在谈及《与凤行》的喜剧创作时,导演邓科表示,喜剧的表达极具个人特色,与悬疑或惊悚类型的创作不同,后者存在可复用的规则体系,而喜剧更依赖于创作者的独特气质。在《赘婿》的创作中,他已探索过喜剧元素的运用,此次则更注重通过演员的特质来塑造喜剧效果。他提到林更新与赵丽颖的表演风格各异,但两人在合作中能够形成独特的默契,这种自然流露的互动更符合《与凤行》"淡淡的冷幽默"的整体定位,而非刻意制造的夸张笑点。同时,邓科也强调了多媒介创作对自身的影响,他坦言会通过短视频平台了解观众反馈,认为导演应当保持对各类艺术形式的开放态度,这种广泛的涉猎能够为创作提供更丰富的灵感来源。

在谈及《与凤行》剧照时,澎湃新闻注意到许多传统长剧集导演对短视频存在抵触情绪,但邓科却展现出不同的态度。他表示,随着媒介形态的不断演变——从黑白电视到彩色电视,从VCD、DVD到网络视频、网剧,直至如今的短视频时代,创作者需要做的并非抗拒变化,而是主动适应与融合。这种演变不仅体现在技术层面,更延伸至创作理念的革新。

当被问及AI技术对影视行业的影响时,邓科认为短期内它可能优化制作流程,例如为服化道设计提供精准参考。而更深远的变革,他提出了一种富有想象力的展望:未来导演或将转型为沉浸式世界的构建者,通过技术手段打造出让用户仿佛置身其中的叙事空间。他甚至戏称,或许我们所处的现实世界,也正是一群更高维度生物进行的“导演”实验。

面对技术变革,邓科强调创作者应保持核心特质:独特的审美趣味、旺盛的创造力以及永不枯竭的好奇心。他指出,尽管AI可能取代部分技术性工作,但唯有具备鲜明个性的导演才能真正突破局限。正如他所说,创作过程中的每一个决策——从色彩搭配到场景调度,从剧本构思到团队管理——都在无声地展现创作者的本质。唯有保持对世界的好奇与探索精神,才能在技术浪潮中坚守创作的独特价值。

最新资讯

- • 章子怡翻拍她,别只看到尺度 -

- • 迪丽热巴着黑色连衣裙身姿曼妙 海风吹拂秀发性感迷人 -

- • 李现进组《春色寄情人》 下车回头挥手与粉丝打招呼 -

- • 全球土壤栽植中国文化 三体IP“破壁”世界文明 -

- • 《云之羽》拍摄路透曝光 虞书欣卢昱晓片场练打戏 -

- • 够爽、够刺激,他们如此掏空中老年人 -

- • KBS被曝员工中有邪教信徒 电视台回应:已内部调查 -

- • 姚晨回应张颂文感谢自己一辈子 夸赞其是“戏痴” -

- • 基里安·墨菲回归!电影版《浴血黑帮》九月开拍 -

- • 迪丽热巴海边大片 黑色连衣裙高贵优雅 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》入围戛纳 5.15首映 -

- • 钟欣潼王心凌贾静雯合照 朋友聚餐笑容灿烂 -

- • 49岁吴绮莉罕见开直播,未否认与成龙复合,内心强大不在意恶评 -

- • 《黄雀在后!》曝特别视频 加害者受害人身份反转 -

- • 何超莲窦骁疑婚期将至 蔡卓妍阿Sa当面恭喜 -

- • 用力拥抱不留遗憾!《你想活出怎样的人生》曝海报 -

- • 他的新恋情太猛了 直接轰动娱乐圈 -

- • 《白日之下》角色特辑 主创剖析剧情讲述心路历程 -

- • 王菲谢霆锋时隔23年再公开牵手,复合9年罕见秀恩爱 -

- • 万玛才旦《雪豹》发布人物关系组图 尽显纯粹感 -