资讯分类

8.6分!《年少日记》为何是年度最高分院线华语片 -

来源:爱看影院iktv8人气:850更新:2025-09-14 16:26:53

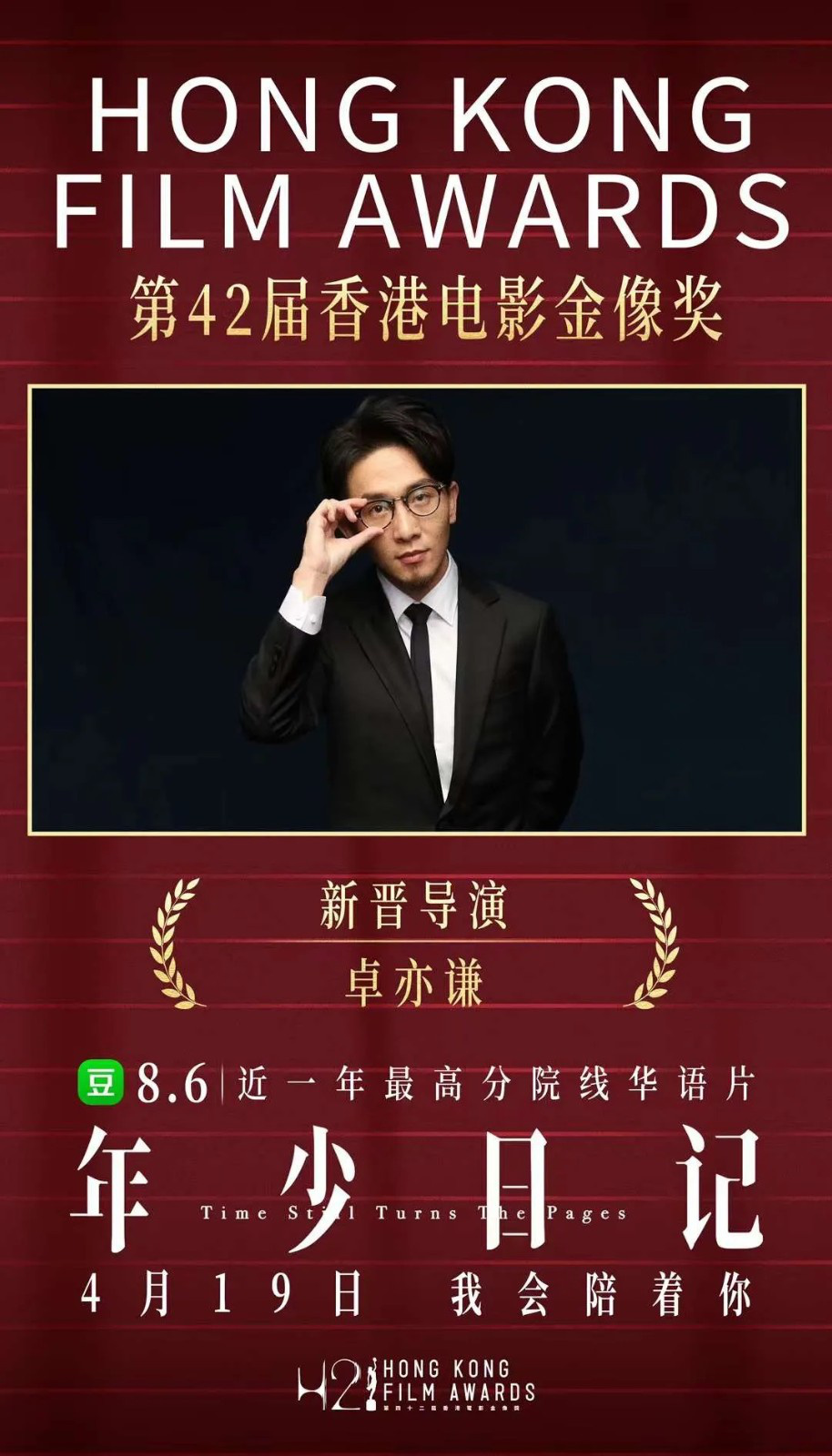

在第42届香港电影金像奖圆满落幕之际,导演卓亦谦凭借其作品斩获最佳新晋导演奖,成就年度最具突破力的新导演标杆。该片此前已入围上海国际电影节亚洲新人奖、亚洲电影大奖等多项国际权威奖项,并最终摘得亚洲电影大奖最佳新导演桂冠。自上海国际电影节及金鸡影展首映以来,影片在各大放映场次均实现满座;登陆香港市场后,仅用一个半月便取得2345万港币票房,位列2023年香港地区华语片票房排行榜第二位。

作为年度最具突破性的导演处女作,《年少日记》凭借业内评价与观众反馈的双重认可,成为过去一年最引人注目的新片。影片于4月13日至14日率先开启超前点映,仅用时2小时便实现豆瓣开分8.5,随后迅速攀升至8.6,持续领跑年度院线华语电影评分榜首。

电影《年少日记》以一封未署名的遗书为引,意外触发中学教师对往昔童年记忆的追溯。在青少年心理健康议题持续引发社会关注、相关事件频频登上新闻版面的当下,尔冬升与卓亦谦两位创作者凭借电影人的社会责任感,通过这部作品深刻呈现了这一现实问题。

那些曾被忽视的成长困境,实则悄然萦绕于每个人的生命轨迹中。而《年少日记》最令人动容之处在于,在呈现问题的同时更注重治愈之道的传递,这种双重关怀恰恰成为打动观众情感的核心所在,也必将成为每位家长深入反思的珍贵镜像。影片通过"日记对话"的形式构建起自我疗愈的通道,其英文名"Time Still Turns the Pages"(时间仍在翻篇)的翻译颇具深意。其中"Pages(文稿)"这一核心意象承载着双重象征意义:一方面指向时间流转的物理属性,另一方面则隐喻着个体在成长过程中不断书写与重构的心灵篇章。

影片伊始便出现了一份神秘的遗书。当校方人员在校园内发现这份没有署名的信件后,将其转交至高三年级教师手中。在随后的讨论中,教师们呈现出截然不同的态度——尖子班导师出于对学业成绩的重视,认为这不过是学生的恶作剧;而男主角郑老师却始终执着于寻找遗书背后的真相,因为这份信件唤起了他对童年时期遭遇的暴力与人生遗憾的深刻回忆。

这进一步揭示了"文稿"所象征的第二个意象——中文片名中蕴含的"日记"概念。作为记录载体,日记承载着对现实与过往的双重书写功能,影片通过小男孩的成长轨迹与郑老师的精神蜕变形成时空交错的叙事结构,勾勒出这段跨越岁月的成长历程。值得注意的是,电影首次提及日记时,发生在小男孩父亲向校长咨询教育方法的场景中。当被问及如何培养出考入重点大学的孩子时,校长沉思片刻后指出,他曾经要求孩子坚持写日记,这种形式既能提升语言表达能力,又能搭建起父子间情感交流的桥梁。

影片中对“日记”功能的设定,已然为叙事奠定了基调。对于许多人在成长过程中,日记不仅是记录日常事件的工具,更是承载内心感受的私人载体,其隐私属性尤为突出。然而,几乎所有孩童都曾经历过被家长窥探日记的尴尬时刻。这种私密性是否能成为亲子沟通的桥梁?答案或许并不明确。

影片中,那本尘封已久的日记揭示了男孩在严苛乃至扭曲家庭环境中艰难求生的经历。这一主题恰恰契合影片对原生家庭创伤的深入剖析。通过日记,两个时空展开了一场跨越岁月的对话。男孩过往的书写与郑老师多年后的回应在某个时刻交汇,不仅象征着自我疗愈的进程,更暗含着对过往创伤的和解可能。家庭创伤应当如何疗愈?导演将故事置于中产阶级家庭背景中,意在阐明:孩子的成长创伤与家庭经济状况并无必然关联,核心问题始终聚焦于"人"的本质。在父亲角色的塑造方面,导演融入了诸多细腻的刻画。

初登讲台时,他便坦言出身寒微,靠个人奋斗才成就今日之境。表面竭力维系体面家境,背地里却向妻子坦言"家中所有物件皆出自我手",这种刻意营造的光鲜背后,实则暗藏无形枷锁。他自以为在构建理想家庭图景,却不知这份过度修饰的体面,正悄然将亲密关系异化为精神牢笼。

在一个闷热的午后,男孩与母亲在车内展开了对话。他向母亲倾诉近期持续失眠带来的困扰,表达了寻求精神科帮助的意愿,却遭到母亲断然拒绝。在她眼中,孩子的精神问题不过是贪玩的后果,这种否定与指责逐渐演变为隐性的家庭暴力。长期浸润在这种压抑氛围中,母亲自身也陷入精神困境,甚至丧失了对生活的掌控。而《年少日记》正是通过这样的家庭场景,探讨了青少年心理创伤的根源以及个体在极端关系中寻求自我救赎的可能性。

自我修复的过程往往始于对"对不起"的重复。在这样一个充满压抑的家庭环境中,男孩总是习惯性地向所有人道歉,他的每一次回应都像是被外部力量塑造的产物。在成长的迷雾中,他始终无法厘清自身行为的边界,内心对世界的认知始终带着他人的投射。当现实世界的交流变得沉重,他只能将情感寄托在卡通形象与毛绒玩具身上,这些物件成为了他唯一能触及的慰藉。而那些深夜与布偶的独白,实则是他试图与世界建立联结的微弱尝试,这种单向的对话方式,恰恰映射出他深层的沟通困境。

真正支撑他前行的,却是他最钟爱的漫画。漫画始终以无声的力量激励他不断前行,提醒他在成长的道路上成为自己渴望成为的模样。然而,当父亲的暴戾最终降临,那些陪伴他成长的漫画与玩偶仍未能幸免于难。唯有"对不起"成为了他向父亲乃至师长辩白的唯一武器。然而成人的解释,与他内心最初的理解始终存在鸿沟。

童年的纯真是否注定被现实所困?在《年少日记》中,那个站在天台上眺望远方的男孩,用稚嫩的嗓音呐喊着对世界的向往,却在父亲手中挥舞的鸡毛掸子下,所有憧憬都化作了虚无。父亲眼中,他不过是个承载期望的符号,将名字的重量压在稚弱的肩头,让成长的轨迹在既定的框架中反复折叠。

导演通过四次楼梯俯拍镜头,巧妙呈现了男孩的成长轨迹。这种从高处俯视的视角恰似成长中的认知盲区,正如人们常在人生困境中难以看清真相。从最初的独自攀爬到最终作为成熟男主的登阶场景,四个镜头串联起主角从稚嫩到觉醒的蜕变历程。每一次台阶的攀升都暗含着对世界的重新认知,当答案逐渐浮现时,对与错的界限反而成为自我和解的契机。最终回到最初的疑问——日记是否真能成为沟通的桥梁?或许每个观众都能在影片中找到属于自己的答案,因为《年少日记》的本质,正是唤醒人们对过往记忆的共鸣。

最新资讯

- • 《童话·世界》曝预告海报 张孝全向性侵勇敢发声 -

- • 吴宣仪海边沙滩写真释出 眼妆靓丽吸睛长发随风舞动 -

- • “大布”与妻子妮可拉洛杉矶约会 一路牵手好甜蜜 -

- • 《红海行动2》定名《蛟龙行动》 内地拍摄将杀青 -

- • 王祖蓝李亚男带俩女儿走红毯 一家四口笑容灿烂好温馨 -

- • “孤注一掷”爱情续集?电影《骗骗喜欢你》定档 -

- • 贾斯汀·比伯穿蓝色棉服出街 低头拨弄手机休闲随性 -

- • 格温妮丝·帕特洛笑容满面离开法庭 因16年滑雪事故被起诉 -

- • 《我认识我妈妈》阵容披露 马思纯白客将饰演夫妻 -

- • 《绝地战警:生死与共》首曝海报 6.7北美上映! -

- • 索菲亚·托玛拉现身迈阿密海滩 穿白色衬衫裙身材姣好 -

- • 马嘉祺帽衫造型低调现身 带着道具回学校引围观 -

- • 彭于晏香港看展被偶遇 与素人合影皮肤黝黑难掩帅气 -

- • 汪小菲和友人聚餐被拍 寸头造型戴眼镜闲聊心情好 -

- • 《你想活出怎样的人生》曝宫崎骏手绘海报及片段 -

- • 网曝李胜利和网红柳惠媛同游曼谷 偶遇者称看到两人牵手 -

- • 刘阅微回应不再担任时尚COSMO主编:刚知悉被免职 -

- • 《间谍过家家》预告海报双发 阿尼亚家不养闲人 -

- • 真正意义上的突破!《传说》用AI还原27岁的成龙 -

- • 洪小铃方回应与张天霖恋情:还在重新认识阶段 -