资讯分类

“黄磊无效回应,黄多多被黄谣毁了” -

来源:爱看影院iktv8人气:520更新:2025-09-14 13:16:38

黄多多再次因新发色引发热议,黄磊夫妇终于就女儿的造型问题作出回应。

长期克制后,终于集体回应了多项传闻:关于染发颜色的传闻,实为他人所为,并非黄多多本人;黄家从未为黄多多策划过热搜,相关说法系谣言;造谣者已被依法处理,黄多多始终清白无辜;公众对黄多多读错字的关注,实为对其综合素质的误解,她已展现出持续改进的态度。黄磊转发了孙莉的相关声明,并明确表示黄家从未为黄多多购买热搜。

尽管黄多多与父母近期针对舆论风波作出回应,但其人设崩塌的态势已难以挽回。自进入公众视野以来,这位曾经的"别人家的孩子"形象在近四年间逐渐瓦解,频繁登上热搜榜单。当孙莉直言其"缺乏专注力与优秀特质"时,黄多多本人似乎仍处于认知恍惚中。早年在《爸爸去哪儿2》中展现的清纯形象,曾让观众将其视为理想教育的典范,而如今却因染发化妆等行为引发争议,陷入持续性的负面评价漩涡。这种戏剧性的形象转折,究竟源于何种原因?是成长轨迹的自然演变,还是外界舆论的刻意塑造?

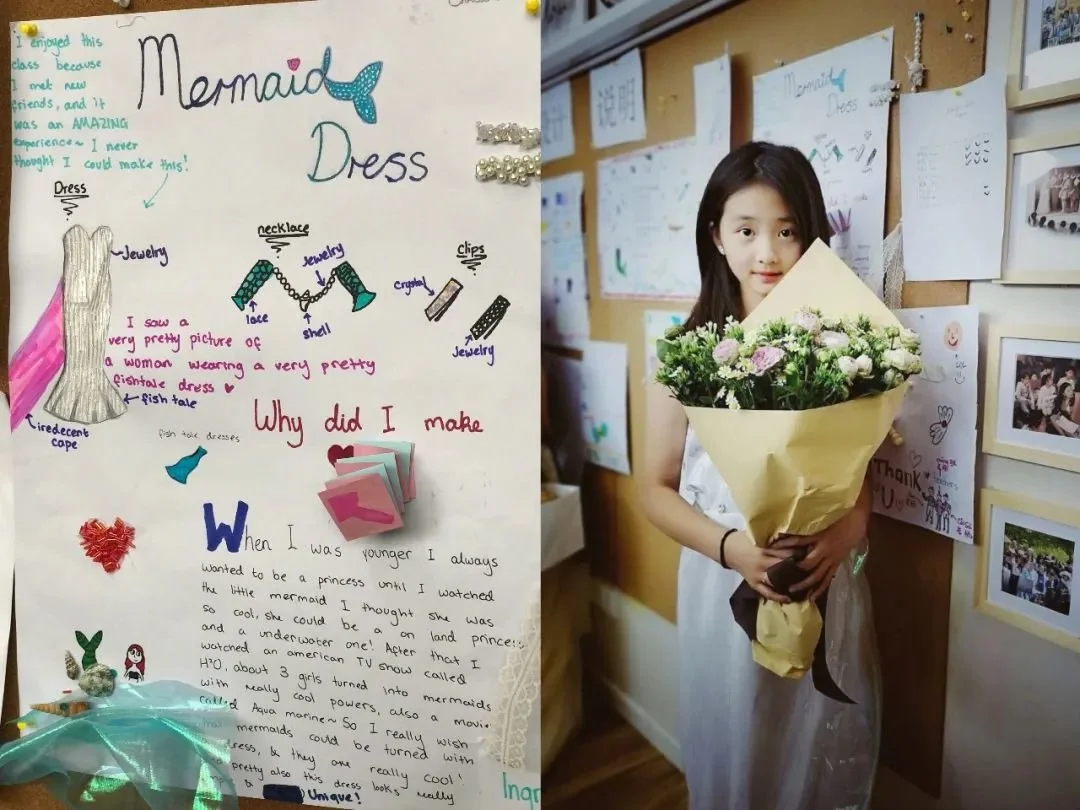

随着节目落幕,针对黄多多的争议声逐渐平息,但公众对这个家庭的关注热度依然不减。网友通过黄磊与孙莉在社交平台发布的生活照,逐步还原出这位"富养女孩"的优越成长环境。从国际学校起步,7岁便能用英文创作剧本,9岁参与《小王子》电影配音,展现出过人的才华。得益于长期在剧组生活的经历,12岁便登上话剧舞台,提前迈入艺术殿堂。

黄多多出生于一个条件优渥的家庭,其父母拥有丰富的人脉资源和社会资本,且舍得为女儿提供优越的生活环境。从儿童时期起,她便能接触到专业设计师团队,例如在参与芭比娃娃服饰设计时,便有行业专家为其提供系统指导。

一位年仅11岁的童模曾登上巴黎时装周的T台,与王菲的女儿李嫣同台展现风采。在音乐领域,她亦展现卓越天赋,曾斩获钢琴比赛一等奖,与小提琴家吕思清之子展开艺术合作。

她精通烘焙技艺,擅长烹饪,对各种手工制作也充满热情。无论是为母亲手工制作耳环,为弟弟编织毛线帽,还是为妹妹缝制小飞象玩偶,这些充满爱意的创作都彰显着家庭的温暖氛围。在家庭教育的熏陶下,她自幼接受优质教育,学业与兴趣都具备良好基础,同时更将父母的美好基因继承下来,展现出令人瞩目的外貌优势。

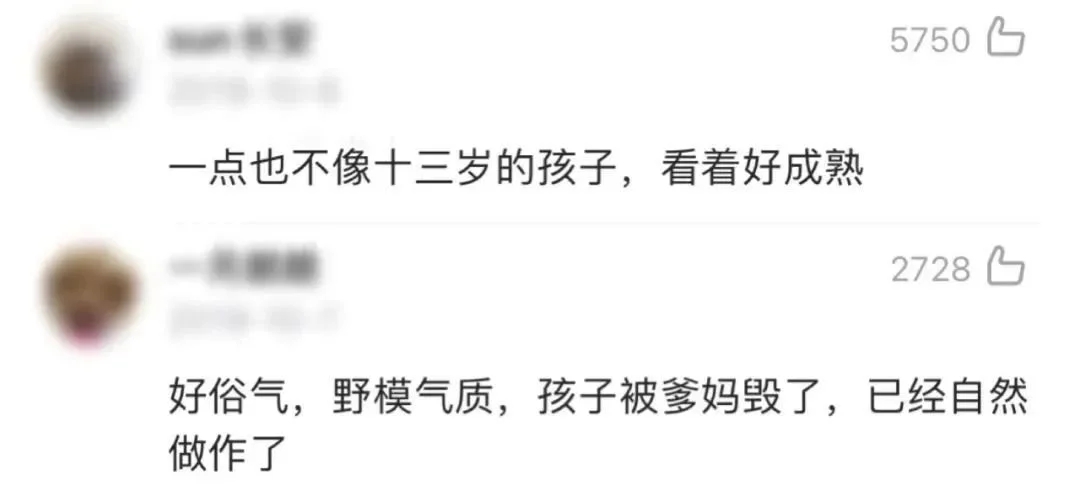

在公众视野中,黄多多曾被贴上“天赋异禀的明日之星”标签,其多才多艺的形象与“优秀家庭教育出优秀孩子”的舆论形成鲜明对照。人们戏称她仿佛中了基因彩票,注定沿着学业优秀、气质出众的路径成为“大家闺秀预备役”,过上顺风顺水的“人生赢家”生活。然而现实并非剧本演绎,转折很快来临——13岁那年,孙莉在微博晒出女儿新染的紫色发色,舆论旋即转向。初期争议聚焦于“未成年染发不合时宜”,但随着发色变黄,黄多多的形象逐渐被贴上“早熟不良少女”“带风尘味的野模”等标签,昔日光环悄然褪色。

过去三年多,黄多多频繁出现在Instagram平台,其发布的妆容、发型及配饰照片均被同步至微博,引发大量批评。公众讨论从对其造型的争议延伸至对其个人品德的质疑,甚至衍生出关于热搜话题和出道传闻的猜测。随着网络舆论的发酵,这位少女逐渐被贴上“不守规矩”的标签,其形象与行为被不断解构。然而,当一则恶意捏造的黄谣在网上扩散后,孙莉与黄磊选择报警处理。但“图书馆事件”已深深烙印在公众记忆中,成为难以抹去的舆论印记。如今,搜索“黄多多”时,除却其公开的造型风格,私生活也被赋予了过度解读的污点。在未成年人身份尚未完全确立之际,她便持续承受着性别化的审视,每一次举动都被赋予了隐晦的含义。即便在分享烘焙过程的视频中,因服装细节引发的争议再次将讨论引向了敏感方向。

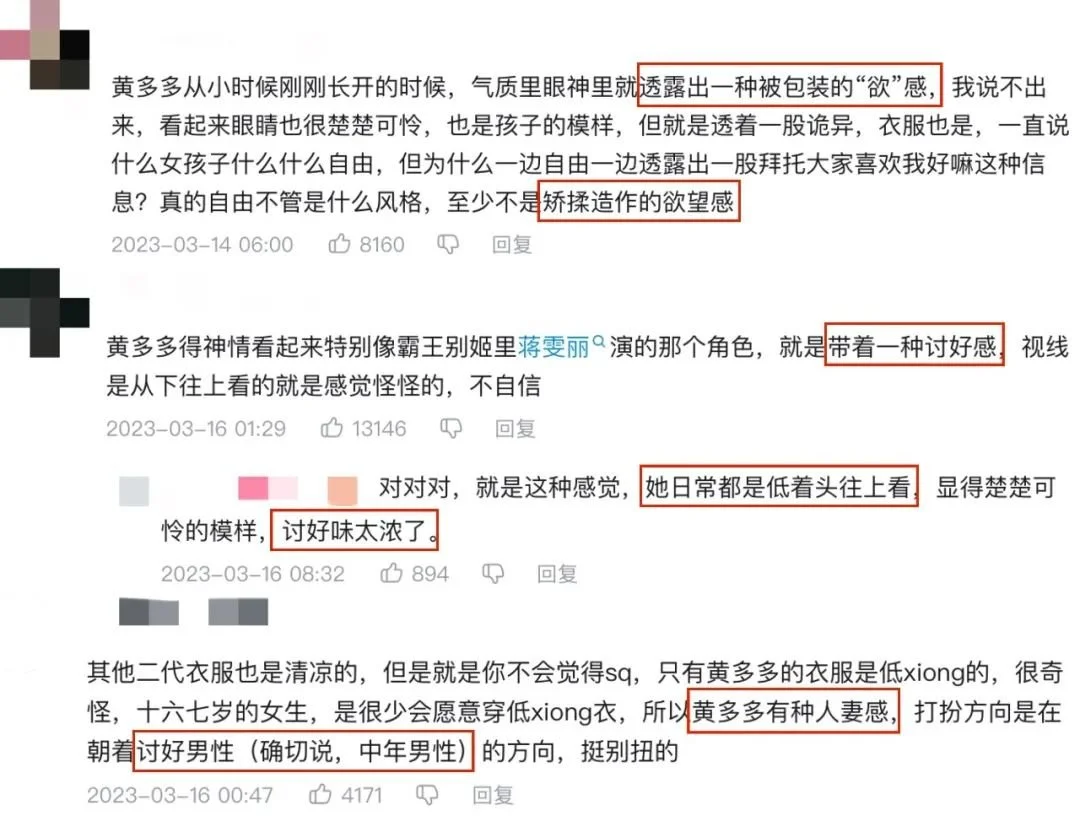

该人物展现出的缺乏活力、显得阴郁、情绪低落等状态,已显露出过早的成熟特质与社会角色定位的矛盾。其形象常被贴上温顺与熟透的标签,部分表现方式在细节处理上稍显低俗,存在暧昧的性暗示倾向。

她自年少时便展现出被刻意塑造的贤妻良母气质,目光中始终带着俯视的意味,仿佛在主动迎合世俗期待。这种过度强调讨好型人格的特质,让人难以忽视其背后浓烈的媚男色彩。

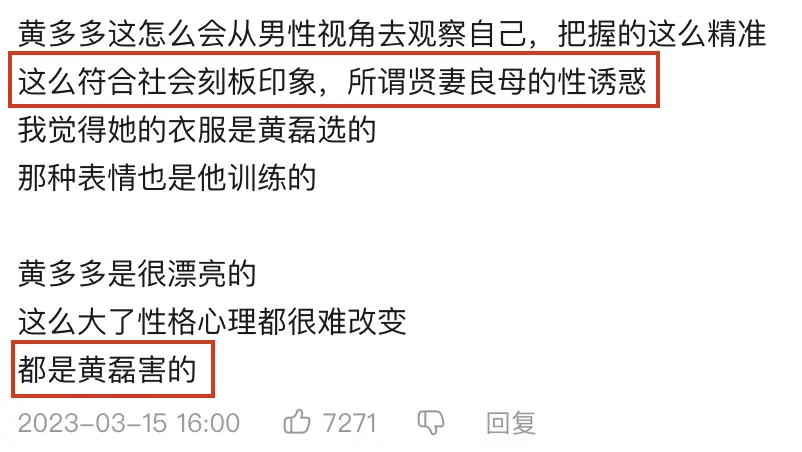

有人猜测黄磊正在刻意培养具备豪门气质的女性,或京圈社交圈中被物化的女性形象,通过明确的经济条件设定,引导她们未来嫁入富裕家庭。这种言论暗指其行为可能涉及功利性目的,将婚姻视为资本交换的手段。

有人批评她擅长媚男和诠释贤妻良母的性诱惑,认为这可能与黄磊的教育方式有关,甚至将责任归咎于黄磊对女儿的引导。

图书馆事件很可能属实,毕竟她长期处于压抑状态,或许通过这种方式寻求自我释放。

网络舆论对黄多多的批评不断升级,仅因她穿着蓝色背心便引发诸多猜测与评价。而当她读错字时,更被指斥为文盲,摧毁了此前塑造的才女形象。曾经被视为接受精英教育、多才多艺且前途光明的富家千金,如今却成为被质疑的油腻娇妻预备役。她对时尚的热衷与外貌管理,被解读为性早熟与媚俗;学术表现的失误,则被冠以不学无术的标签。每一次细节的曝光,都在消解公众对传统理想女性的期待,使她逐渐沦为舆论审视的焦点。

黄多多的争议其实源于青春期的生理变化。随着身体发育、性征显现及对美的认知觉醒,她逐渐摆脱了传统观念中"素面朝天、专注学业"的乖乖女形象。这种转变让公众开始用成人视角审视她,将原本属于成长阶段的自然变化解读为带有性暗示的特征。正如《厌女》所揭示的,女孩在思春期的觉醒本质是意识到自身成为异性欲望客体的时刻,这种认知与年龄无关。在成长过程中,女性身体始终面临被异性目光评价的困境,而黄多多经历的,则是更复杂的双重规训——既被异性的目光物化为性吸引力的载体,又被同性的期待约束为"合格女孩"的模板。这种规训背后,反映着社会对女性价值的二元认知:既看到性吸引力的潜在价值,又畏惧其可能引发的危险,最终导致女性本体的存在被消解。当她17岁时,即使频繁分享校园生活,公众关注的焦点依然停留在其外貌特征上,任何日常行为都被过度解读为对性魅力的刻意展现,这种现象正是女性被物化与异化的典型体现。

她被视为流淌着性符号的载体,公众对她的关注始终聚焦于娱乐化的私生活与外貌带来的性吸引力。从被物化到被性化,17岁的黄多多早已成为公众目光的焦点。而这种暴力并非个例,女性身体与价值的物化早已根深蒂固。人们对于女性的想象,始终带着刻板与丰富的矛盾——“一见短袖子,立刻想到白臂膊,立刻想到全裸体,立刻想到生殖器,立刻想到性交,立刻想到杂交,立刻想到私生子。中国人的想像惟在这一层能够如此跃进。”鲁迅笔下对女性身体的物化逻辑,至今仍在现实社会中回响。那个染了粉色头发的少女,仅仅因发色就被冠以“陪酒女”“老少恋”的标签,最终承受不住网络暴力选择结束生命。女性身体的物化远不止“性”这一层面,她们的外貌与身材需要经受男性凝视的审视,成为满足男性审美的对象。当金晨因胸部尺寸遭受“这小子太奶了”“你兄(胸)长哪儿去了”等恶意调侃时,这种物化已渗透进日常生活的每一个角落。更值得警惕的是,女性从小被灌输的价值观念,早已偏离了自我实现的轨道——养育女儿是为了“将来有人要”,成为丈夫的附属品或婆婆的工具人。而拥有子宫这一生理特征,更被赋予了生育价值的单一意义。当十岁重症小女孩面临手术时,人们首先关心的不是她的生命安全,而是是否能保留生育能力,这种扭曲的价值认知令人唏嘘。

女性自诞生之初便被剥夺了主体性,成为被物化的客体。她被赋予一张面孔、一对乳房、一个子宫,如同现代家庭中的扫地机器人与洗碗机,被预设为婚姻与生育的容器。随着年龄的增长,社会对女性的规训愈发明显——人们不再关注她的学业成绩、职业表现、经济能力或精神追求,却执着于她的外貌特征、婚恋状况与生育数量。这种持续性的物化不仅消解了女性的生命力,更在无形中构建了“正统”女性的单一标准,将偏离此框架的个体边缘化。如同黄多多在17岁便被贴上“人妻”的标签,自此失去了重返“少女”身份的可能性,成为社会规训的牺牲品。

上野千鹤子指出,成为"女性"的身份认同始终建立在特定的社会规范之上。这种规范将女性定位为男性性欲望的客体,任何不符合这一预设的个体都会被排除在"女性"范畴之外。无论是更年期女性、失去乳房的女性、被质疑外貌的女性,还是未生育的女性,都在这套标准下被边缘化。这种由男性主导的性别定义机制,本质上是对女性自主性的剥夺。当代女性所面临的,不是对身份的保护,而是持续的规训与伤害。从发色到衣着,从身体形态到生育能力,那些被贴上"不完美"标签的女性,始终在传统性别框架的桎梏中挣扎。面对这种根深蒂固的性别观念,我们不能再被动接受既定的社会剧本,而应勇敢打破这种限制女性自由的枷锁。

每一位女性都应享有自由,无论是选择化妆或素颜,穿着打扮或身体形态,亦或是塑造自我价值的自主权。我们需以坚定的信念反复宣誓,直至女性自由真正实现的那一刻。直至那些染着发色的女孩不再遭受偏见,穿着露背装的女性不必承受非议。直至每位女性都能以独立姿态被真正看见,不再被物化为他人的附属品或欲望载体,我们,只属于自己。

最新资讯

- • 奥兰多·布鲁姆现身街头 穿海军蓝正装亮相帅气逼人 -

- • 当前热映电影票房榜,《第二十条》跌至第三,《热辣滚烫》破20亿 -

- • 超模艾米丽·拉塔科夫斯基出街 皮夹克配斑马纹长靴秀美腿 -

- • 苏晓彤、王佑硕二搭古装,角色人设不输裴景、王宽,《为缨》启动 -

- • 克里斯汀·斯图尔特现身街头 白T牛仔裤搭配夹克拽酷惹眼 -

- • 正在热播的五部电视剧,《烟火人家》排倒数,《大唐狄公案》第二 -

- • 刘耀文宋亚轩三亚团综搬椰子路透 穿着休闲侧颜精致帅气 -

- • 我们为什么需要好看又好笑的《新春喜剧之夜》? -

- • 龚俊穿浅绿色卫衣时尚简约 戴黑色挂脖耳机现身机场 -

- • 林允穿黑色大衣现身机场 白色打底衫搭配牛仔裤时尚简约 -

- • 赵今麦分享芬兰闲暇日常 棕红色围巾包裹长发笑容动人 -

- • 陈瑶蓝色海藻梦幻大片释出 长裙衬白皙皮肤回眸动人 -

- • 赖美云晒九宫格练习室自拍 俏皮可爱满满少女心 -

- • 鹿晗与新歌MV合唱团小朋友合影 贴心蹲下俏皮比耶 -

- • 艾薇儿有望参加《浪姐4》?采访回答卖关子拉满期待值 -

- • 唐嫣鹅黄色线衣知性感十足 太阳花耳坠显温柔气质 -

- • 虞书欣穿格子短裙甜辣俏皮 脸颊比心单眼wink可爱满贯 -

- • 2023艺考生上分!李天泽通过中国音乐学院线上考试 -

- • 《中国乒乓》上映 孙俪给邓超定做礼物并送寄语 -

- • 《大唐狄公案》:从钟昉被害,才明白人生一世,三人终将爱而不得 -