资讯分类

《彷徨之刃》:关注未成年人犯罪 正义利刀指向何方 -

来源:爱看影院iktv8人气:727更新:2025-09-14 09:03:11

一位正值青春年华的少女遭遇不幸,案件的幕后真凶竟为三名未成年人,引发社会对青少年犯罪问题的广泛关注。

他们是对罪恶冷血的恶魔,是暴力执行者,是因懦弱而堕落的"蛇鼠"。当三个顽固的未成年恶徒站在他面前,少女的父亲将面临抉择——是选择依法追责,还是亲手制裁这些罪魁祸首?

基于东野圭吾同名小说改编的犯罪悬疑片《彷徨之刃》于5月17日在全国正式公映。影片聚焦未成年人犯罪这一社会议题,在情与法的交织中引发深刻思考,直面正义之刃该指向何方的终极诘问?

在电影叙事中,三种深刻的情感困惑往往成为推动剧情发展的关键力量。首先是存在性迷茫,这种对生命意义的质疑常通过角色在绝境中的独白展现,如《海上钢琴师》中1900对"陆地是无限的,让人迷失方向"的哲学思考,使观众在震撼的视听体验中陷入对存在本质的反思。其次是道德性挣扎,当角色面临两难抉择时,如《肖申克的救赎》中安迪在揭露腐败与保护狱友之间的徘徊,这种内心的拉扯会引发观众对正义与妥协的辩证思考。最后是选择性困境,电影常通过命运转折点展现,如《罗生门》中多重叙事视角下的真相迷雾,让观众在观影过程中经历兴奋、困惑到顿悟的复杂情感历程。

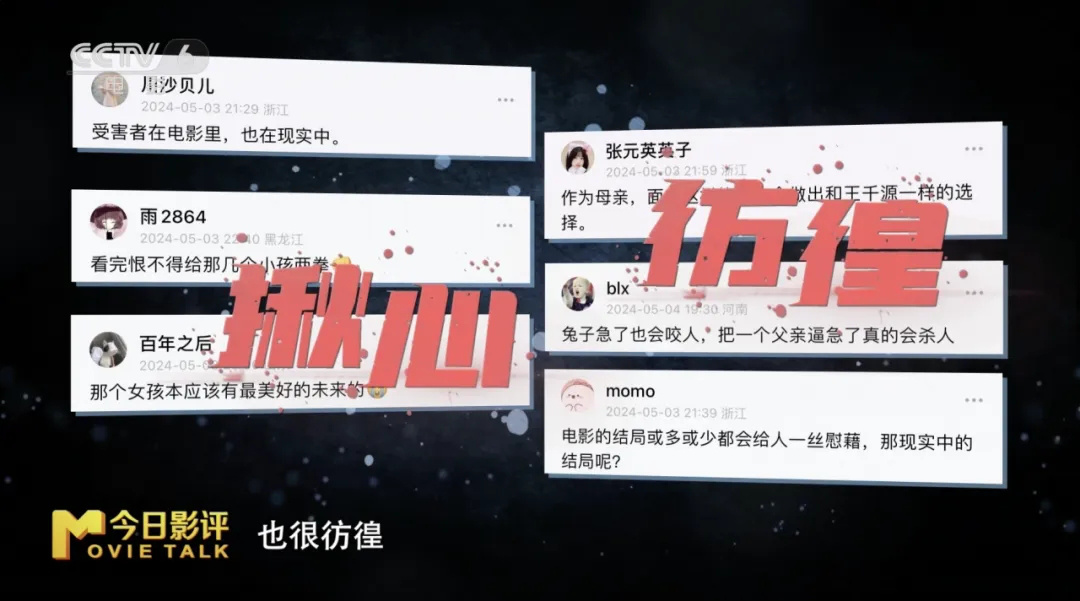

在影片首映阶段,众多观众于观影结束后纷纷流露出"揪心不已,内心充满迷茫"的情感体验。这种贯穿于片名与影片内容之中的彷徨情绪,成为整部作品的核心情感基调。

最初的困惑源自受害女孩的父亲。当女儿遭受未成年凶手折磨后,他始终在“亲手惩治凶手以伸冤,还是等待司法程序为女儿讨回公道”的抉择中徘徊,内心的挣扎在复仇欲望与法治原则之间持续拉扯。

对于受害女孩的父亲李长峰而言,法律或许能惩处那些犯下罪行的人,给予他们改过自新之机,却无法挽回她失去的未来。他痛苦地低语着,眼中的无奈与悲痛交织,仿佛在质问命运为何如此残酷。

第二层矛盾源于作为旁观者的立场。齐溪饰演的何嘉内心秉持着朴素的正义信念,一方面协助李长峰追查凶手真相,另一方面又不断劝导李长峰选择自首,坚信警察与法律终将为正义发声。

影片《第三重彷徨》的核心人物之一是王景春饰演的警察梁军。他在剧情中曾有过矛盾的执法选择:一方面在控制住李长峰后选择放走他,试图引导其通过法律途径寻求正义;但当李长峰即将实施对"恶魔之首"谢宇的致命行动时,他又果断出手制止。这种行为模式深刻揭示了执法者在道德与职责之间的挣扎,既需要对犯罪分子进行规训,又要在关键时刻维护法律尊严,形成了极具张力的角色塑造。影片外的四个关键转折点则通过叙事结构引发对司法体系、人性救赎与社会正义等议题的深层思考。

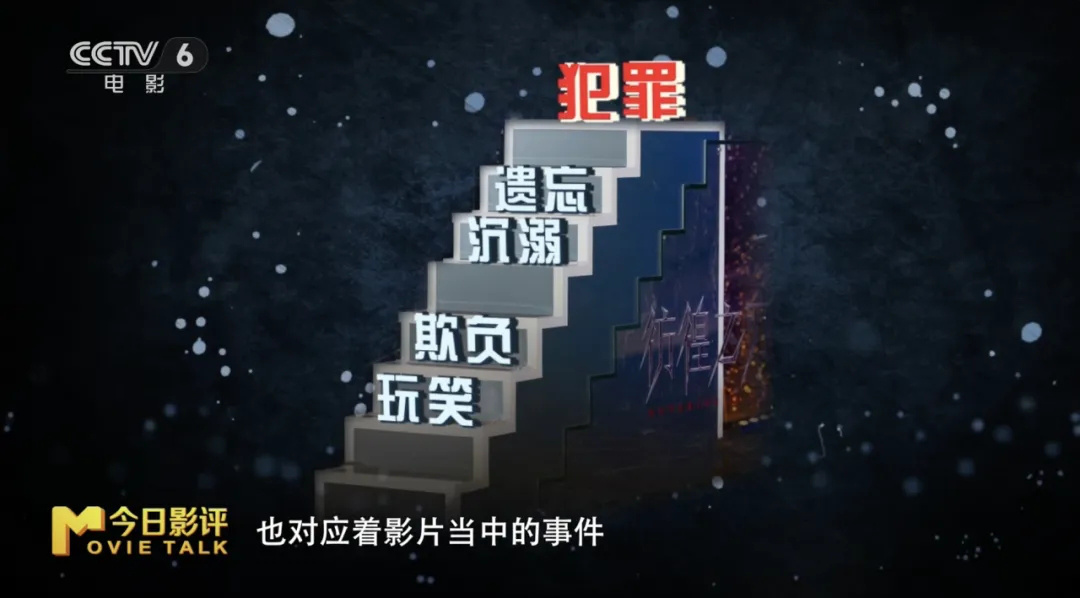

电影首映现场布置了一个阶梯状标识,从顶部至底部依次呈现"玩笑、欺负、沉溺、遗忘"四个关键词,这四个词语与影片叙事脉络中的关键转折点形成精准对应。

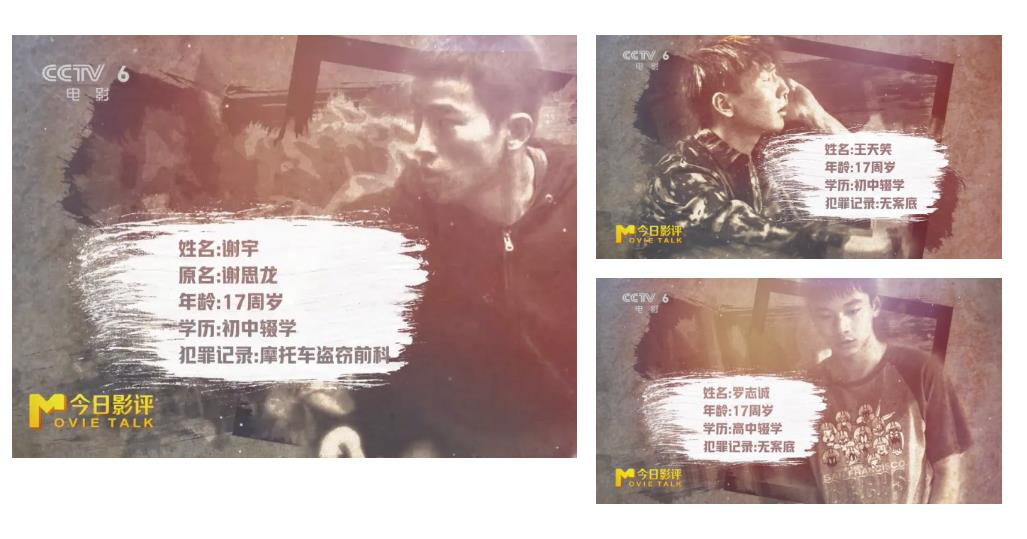

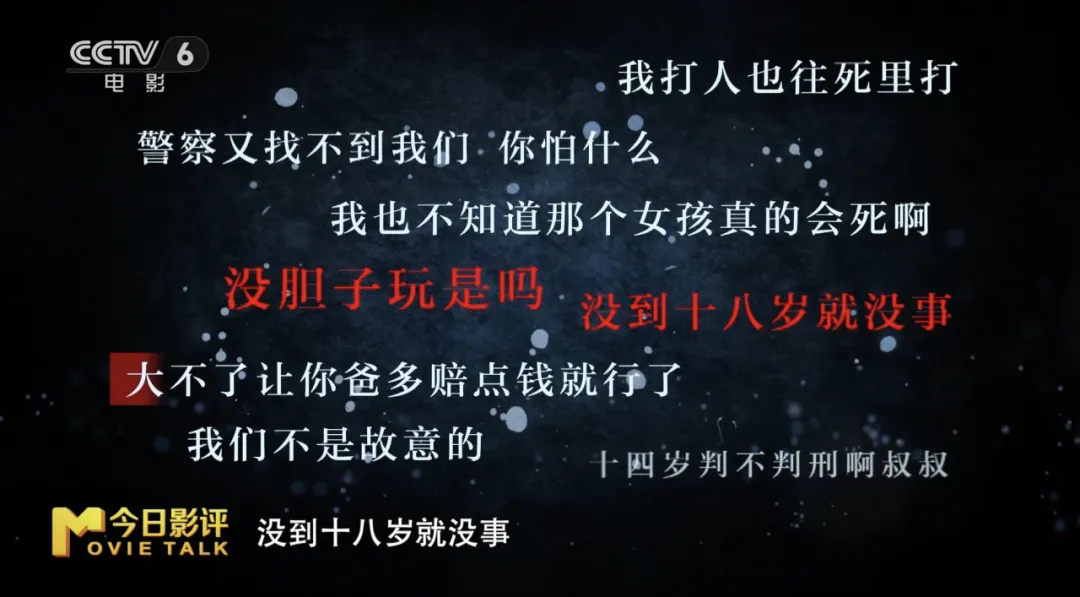

对话以“玩笑”开篇。为首的谢宇直言:“没胆子玩是吗?”而阿如那饰演的从犯王天笑则表示:“没到十八岁就没事,大不了让你爸多赔点钱就行了嘛。”张宥浩饰演的罗志成则显得有些无辜:“我也不知道那个女孩真的会死呀。”

这些言论中充斥着盲目自大的戏谑与法律认知的缺失。对他们而言,由于年龄尚未成年,便误以为自身行为不会触及法律制裁,进而将欺凌视为一种无害的游戏。随着玩笑不断升级,恶意逐渐显现,最终演变为令人痛心的霸凌事件。第三个核心点在于‘沉迷’。正如李长峰深陷于失去爱女的悲痛中,他向警方哭诉道:‘我只剩女儿,她离去后,我只能在这里静静等待,等待你们告诉我真相,等待公正的审判为她讨回公道。’实际上,他内心只有一个执念——为女儿讨回公道。这份深沉的父爱,最终促使他选择了复仇之路。

第四个关键词"遗忘"可从影片中一个极具象征意义的细节切入:李长峰在离家寻仇前至生命终点,始终紧握着女儿最珍爱的玩偶。这个执着的举动折射出他内心深处对女儿的深切眷恋,而那些以霸凌为乐的未成年犯罪嫌疑人,是否早已将自身的恶行抛诸脑后?当警察梁军说出"这些小孩子不是最可怕的,最可怕的是遗忘"时,恰如其分地揭示了影片对人性与记忆的深刻探讨。

“恶魔之首”谢宇在此次恶性事件发生前,曾有过两次类似犯罪行为。前两次犯罪中,他仅对被害人实施了虐待,而第三次却在施以酷刑后直接导致其死亡。犯罪手段的逐步升级,恰恰印证了他在持续的纵容与遗忘中偏离了道德与法律的轨道。因此,‘遗忘’这一关键词具有双重含义:对施害者而言,正是因遗忘犯罪带来的痛苦,才逐渐丧失人性底线,走向更严重的罪行;而对于受害者家属,他们则被困于无法释怀的伤痛中,成为遗忘的直接受害者。法律与影视作品正通过不断探索与反思,试图铭记这些鲜活的现实与逝去的生命。过去,我国法律对十四岁以下未成年人犯罪不予追究刑事责任,但随着未成年人心理成熟度的提升,其犯罪行为的恶性程度已显著加剧。对此,法律体系已作出相应调整,以应对这一社会问题。

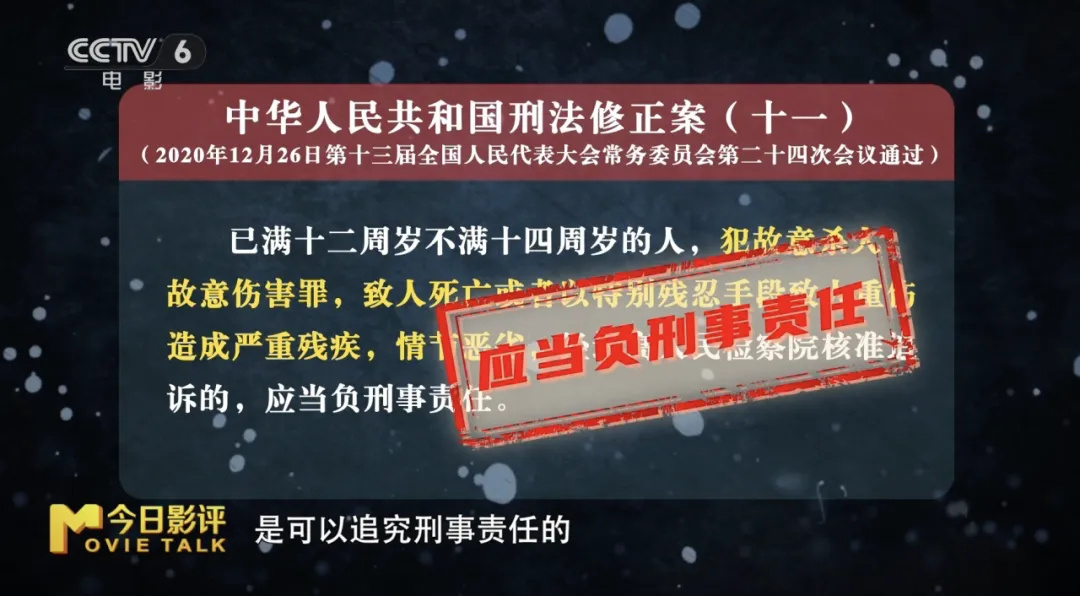

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第十七条明确,对已满十二周岁但未满十四周岁的未成年人,若实施故意杀人、故意伤害致人死亡,或使用特别残忍手段致人重伤残疾且情节恶劣的,经最高人民检察院核准后可依法追究刑事责任。

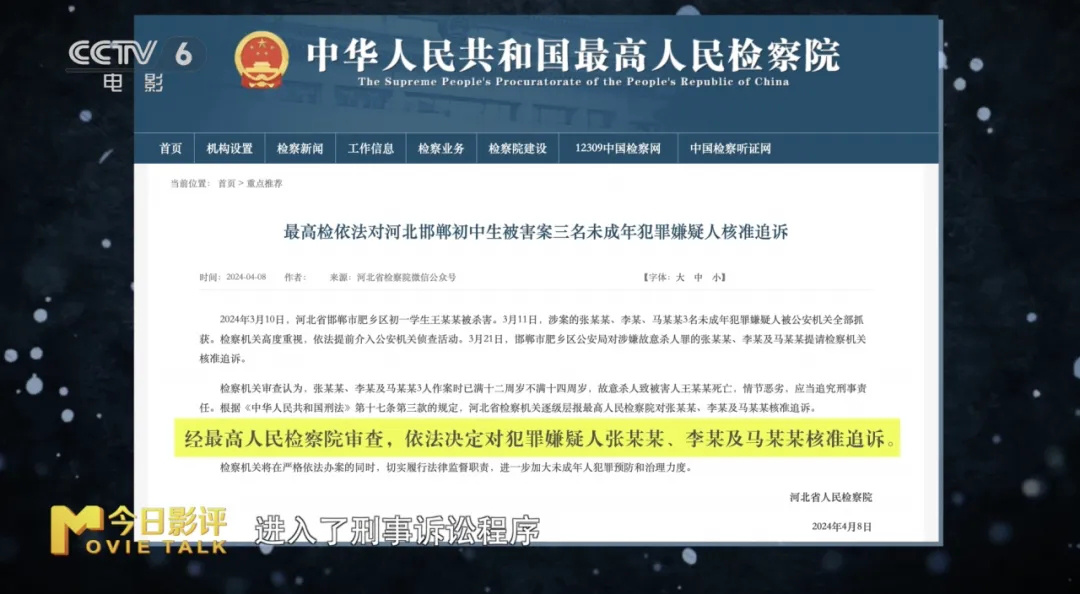

近日,河北邯郸发生的一起未成年人犯罪案件引发关注,涉案人员年龄均处于已满十二周岁但未满十四周岁的区间。经最高人民检察院依法核准,三名未成年人已正式进入刑事诉讼程序,面临相应的刑事责任追究。该处理结果体现了法律对未成年人犯罪行为的严格规制态度,即不因年龄因素而免除法律责任。

电影作为信息传播的重要载体,在社会议题的讨论中往往兼具聚光灯与放大镜的功能。以近期上映的《第二十条》为例,该片深入探讨了《中华人民共和国刑法》第二十条正当防卫条款在司法实践中的适用困境,引发公众对法律解释与现实冲突的思考。而《彷徨之刃》则通过更具争议性的叙事手法,促使观众反思法律手段在维护正义过程中的边界与局限,展现了司法实践与人性困境之间的深刻关联。

最新资讯

- • “大布”与妻子妮可拉洛杉矶约会 一路牵手好甜蜜 -

- • 《红海行动2》定名《蛟龙行动》 内地拍摄将杀青 -

- • 王祖蓝李亚男带俩女儿走红毯 一家四口笑容灿烂好温馨 -

- • “孤注一掷”爱情续集?电影《骗骗喜欢你》定档 -

- • 贾斯汀·比伯穿蓝色棉服出街 低头拨弄手机休闲随性 -

- • 格温妮丝·帕特洛笑容满面离开法庭 因16年滑雪事故被起诉 -

- • 《我认识我妈妈》阵容披露 马思纯白客将饰演夫妻 -

- • 《绝地战警:生死与共》首曝海报 6.7北美上映! -

- • 索菲亚·托玛拉现身迈阿密海滩 穿白色衬衫裙身材姣好 -

- • 马嘉祺帽衫造型低调现身 带着道具回学校引围观 -

- • 彭于晏香港看展被偶遇 与素人合影皮肤黝黑难掩帅气 -

- • 汪小菲和友人聚餐被拍 寸头造型戴眼镜闲聊心情好 -

- • 《你想活出怎样的人生》曝宫崎骏手绘海报及片段 -

- • 网曝李胜利和网红柳惠媛同游曼谷 偶遇者称看到两人牵手 -

- • 刘阅微回应不再担任时尚COSMO主编:刚知悉被免职 -

- • 《间谍过家家》预告海报双发 阿尼亚家不养闲人 -

- • 真正意义上的突破!《传说》用AI还原27岁的成龙 -

- • 洪小铃方回应与张天霖恋情:还在重新认识阶段 -

- • 《穿过月亮的旅行》曝月光希望曲 郑润泽深情献唱 -

- • 刘雯穿灰色西装时尚帅气 内搭印花衬衫精致吸睛 -