资讯分类

北京名媛17岁家破人亡,28岁被家暴,从寄人篱下到捐款3000多万,她做了什么? -

来源:爱看影院iktv8人气:166更新:2025-09-14 05:43:27

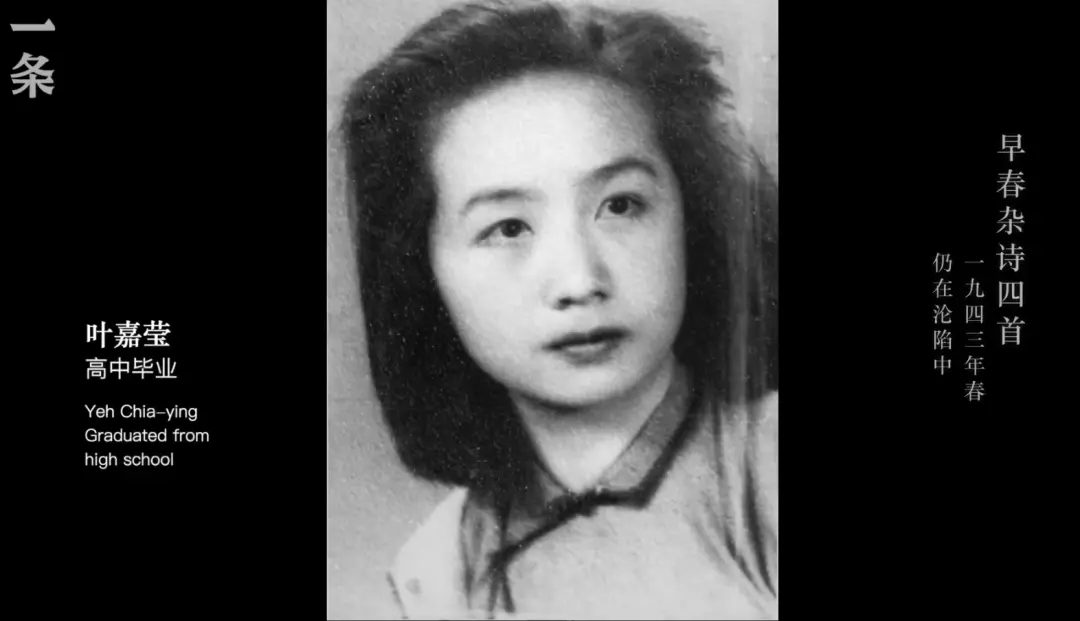

百岁学人叶嘉莹:跨越世纪的诗词传承与精神坚守

1924年,北平城内一个文化底蕴深厚的家族中诞生了叶嘉莹。彼时正值中国社会剧烈变革的年代,她的人生轨迹始终与时代的动荡紧密交织。青年时期经历丧亲之痛,被迫踏上离乡求学之路,漂泊岁月中独自承担家庭重担。

在动荡年代的辗转中,她于24岁完成婚姻,却遭遇家庭暴力与丧偶式育儿的双重困境。然而,这些磨难并未摧毁她对文化的执着,反而锻造出坚韧的学者品格。历经数十年风雨,她最终成为传承"士大夫精神"的典范,以学术成就延续中华文脉。

作为中国最后一位"穿裙子的士",叶嘉莹将个人命运与文化使命紧密结合。她一生致力于古典诗词研究,捐赠逾三千万元用于学术事业,先后荣获2020年度"感动中国"人物称号及2015-2016年度"影响世界华人大奖"终身成就奖。从战火纷飞的年代到新时代的学术殿堂,她始终坚守着对文化传承的信念。

叶嘉莹出生于一个显赫的家庭,其曾祖父曾在咸丰年间担任佐领一职,祖父则是光绪二十年的进士,父亲则是北大英文系的高材生,后转入航空署任职。然而在动荡的年代,这些显赫的家世背景似乎未能为她提供实质性的庇护。真正成为她人生基石的,是父母作为读书人的悉心教导,使她自幼沉浸于古典典籍之中,与古诗词结下深厚缘分。这段战火纷飞的童年记忆中,父亲在她小学阶段便音讯全无,待战事平息后仍多年未归,直到她完成大学学业,父亲才重新出现,此时的重逢已无法弥补青春时光的缺憾。

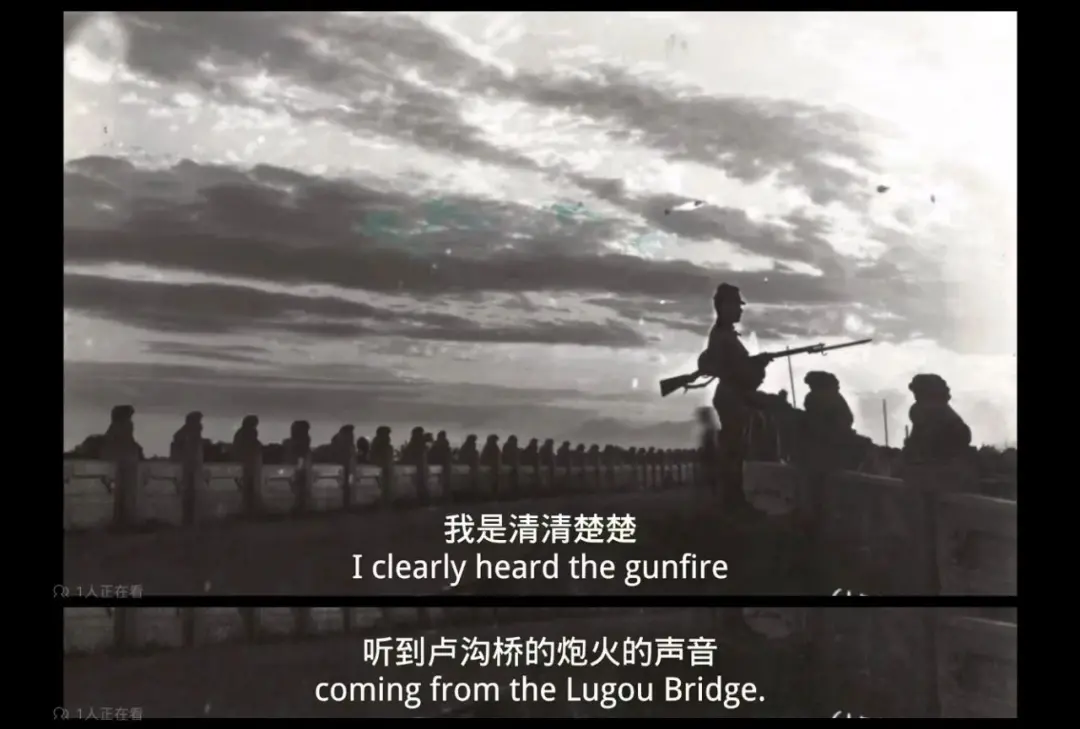

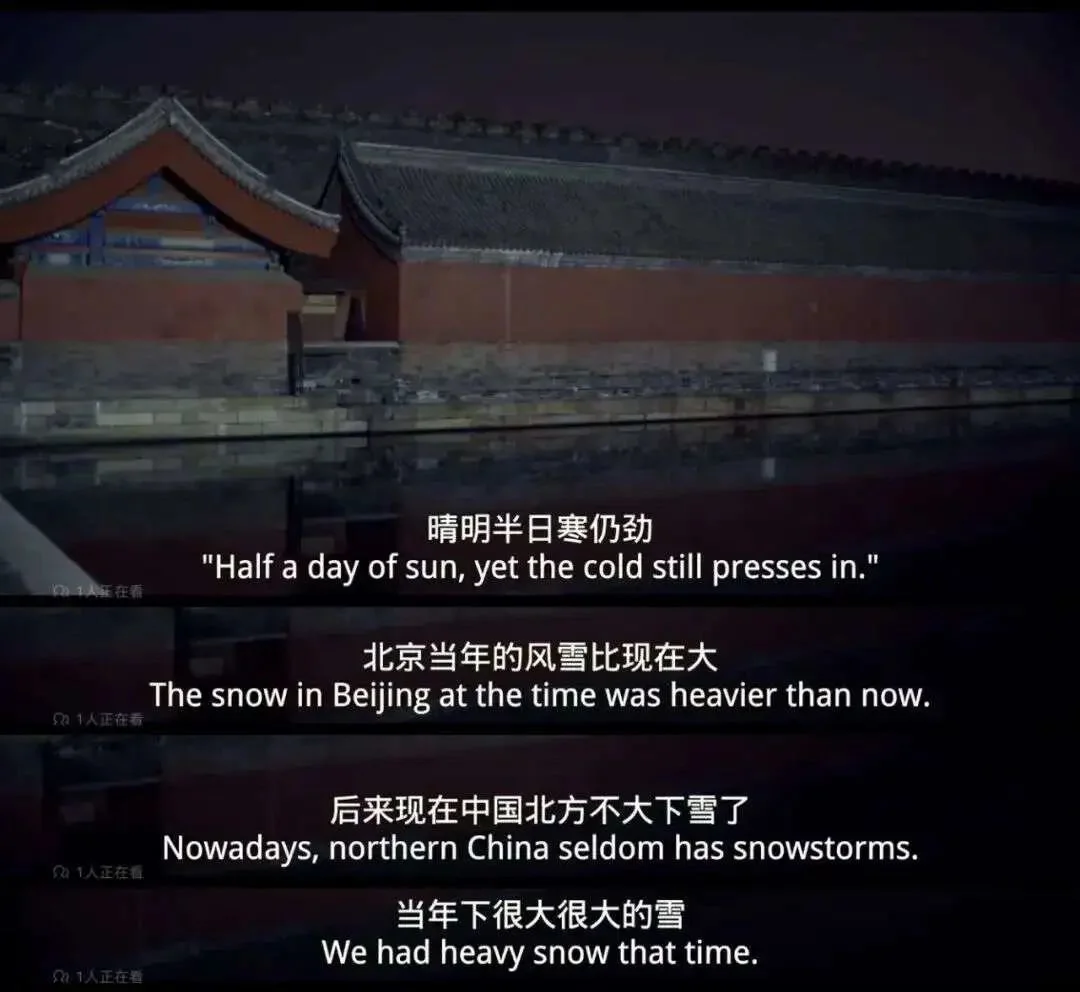

1937年夏天,当卢沟桥事变的枪声划破北京的天空时,她正处在初二的年纪,年仅13岁。由于住所位于西长安街,她清晰地听到了从卢沟桥传来的炮火轰鸣。在纪录片《掬水月在手》中,她回忆道:"日本军队是从前门涌入京城的,他们堂而皇之地进入这座城市……长安街的车水马龙中,时常可见日本军车与吉普车疾驰而过,车上士兵唱着《支那之夜》之类的军歌,那声音让人心头泛起苦涩。正如古诗所言:'悲笳哀角不堪听'。"

随着北平的沦陷,天津、上海与南京也相继被日军占领。那些生活在被铁蹄踏碎的国土上的儿女们,与留守后方的父亲更是难通讯息。她曾站在战火映红的窗前,望着被硝烟笼罩的远方,心中升起无尽的疑问:在这样动荡不安的年代里,我们如同孤舟般在苦难中起伏挣扎的性命,究竟承载着怎样的意义?

叶嘉莹曾提到,她的人生曾遭遇三次沉重的打击。其中第一次发生在她17岁考入大学之际,正当她踏上新的人生阶段时,母亲却因过度操劳而病逝,令她陷入巨大的悲痛之中。

此后,姐弟几人随同伯父一家共同生活。她一边继续学业,一边肩负起照料两个年幼弟妹的责任,在艰苦环境中维系着家庭的运转。二十岁那年,正值抗战进入最为艰难的时期,物资极度匮乏,"家中常年的粮食供应不足,连玉米面都难以获得,只能依赖混合面维持生计"。而北平的寒冬则裹挟着更深的苦难,"那时的冬天冷得刺骨,我儿时便常听北风呼啸,呜咽声在夜空中回荡……整个城市笼罩在沦陷的阴影下,生活困苦至极,民间虽有'哀鸿遍野'之说,却更显百姓的坚韧与悲悯"。

她出生于战乱频仍的年代,童年时期浸染着战火硝烟与动荡不安,亲历了生离死别的切肤之痛。然而,1945年她仍以优异成绩完成学业,从辅仁大学国文系顺利毕业。此后七十年间,她将毕生心血倾注于三尺讲台,始终坚守在教育岗位上,用知识与信念照亮无数学子的前路。

毕业后,她邂逅了未来的丈夫,经过对方持续数年的追求,她逐渐萌生了责任感,并认可了对方对自己的情感投入。1948年3月,她与丈夫在大陆完成婚礼仪式,同年便随同前往台湾,开启了人生的新篇章。

叶嘉莹24岁那年,未曾料到命运会接连给予她两次沉重打击。婚后生活充满坎坷,她被迫背井离乡数十年,辗转于台湾与加拿大之间。抵达台湾后的第二年,丈夫因特殊原因被拘押,随之而来的政治风波令她也被牵连受审,带着年幼的女儿被关押数月,虽最终获释却失去了工作。彼时长女刚满周岁,她曾辗转寄居在亲戚家的走廊,甚至在漏风渗雨、无顶棚的宿舍中艰难度日。重获自由后,她重新投入教职,白天授课,夜晚还要操持家务、照料子女、手工烘制尿布,生活困顿程度超乎常人想象。三年后丈夫出狱,却未带回改变命运的曙光,反而因长期牢狱之苦性情大变,不仅失去工作,更开始对妻子施以家暴。叶嘉莹曾梦到自己与两个女儿被丈夫殴打至伤痕累累,也梦到母亲接她归家的场景。在极度压抑中,她甚至曾思考以何种方式结束生命。面对他人质疑为何不选择离婚,她轻描淡写地回答:"我是旧时代的女子,还有父亲和两个女儿需要依靠。"她一生创作诗词无数,却从未写下关于爱情的篇章。提及缘由,她坦言从未有过恋爱经历,也未遇见真正心仪之人。在与鲁豫的访谈中,她回顾人生重要抉择时坦言,这些选择大多并非出自本心。"我这一生从未谈过恋爱,结婚、赴台、留在温哥华都不是我的选择,这是命运的安排。唯有回国教书,是我主动做出的唯一决定。"

在时代的浪潮中,她如浮萍般随波逐流,但古诗词的深邃意境始终成为她心灵的灯塔。其独到的诗歌赏析课程深受学子喜爱,而对古典诗词的深入研究更赢得学界广泛赞誉。

她在台湾生活了十八年,从中学讲授到大学课程,期间担任了多所高校的教授职务。随后,其丈夫因长期被关押而获得释放,辞别海军后未找到工作,萌生了离开台湾的念头。在察觉妻子有机会赴海外发展后,他坚持要求叶嘉莹先将子女接离,以便自己能够随之赴任。1960年代后期,叶嘉莹以交换教授身份赴美交流,先后在密歇根大学、哈佛大学担任客座教授。1969年,她转任加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授,定居温哥华,此时已年届四十五岁。然而命运并未因此给予她安稳生活,数年后,其长女在结婚三年后遭遇车祸不幸身亡,这场悲剧令她陷入长达十日的沉思,创作出十首《哭女诗》。此后她深刻体悟到:"将所有追求建立在小家与小我之上,终究难以抵达生命的终极意义。"不久之后,她得知祖国恢复高考的喜讯。

1978年,她获悉国家发布教师招聘公告后,毅然决定回国任教,随即撰写申请信表达意愿。在信中明确表示愿意承担所有差旅费用且不计报酬,展现出强烈的奉献精神。

此后,她每逢假期便回国探亲,并在多所高校担任教职。北大中文系教授戴锦华曾聆听其授课,她感慨道:“叶先生是我坚定投身教育事业的直接动力”,并赞叹“作为女性,我看到了另一位智慧女性师者的风采”。2013年,考虑到年事已高难以继续奔波,叶嘉莹正式选择回国定居。前总理温家宝曾致信祝贺,称其“多灾多难却真实而富有美感的一生,将激励后人”。

数年后,她将位于北京与天津的两处房产进行处置,并将所得款项与个人稿费、版税等收入合计捐出,总额达3568万元,用于在南开大学设立“迦陵基金”,旨在推动诗词教育的传承与发展。

面对接连不断的荣誉与名利,叶嘉莹始终保持着淡然的态度,轻描淡写地回应:"我不过是个教书的人,除了教了一辈子书,别无长物。"

此后,她独自居住在南开大学的教工宿舍,仅在晚间请保姆准备晚餐。

有人曾向她提问,为何不将财富留给子孙后代?她平静地回答,给小女儿在加拿大的房产已然足够,真正珍贵的是滋养人心的精神财富。或许,对于在乱世中成长的叶嘉莹而言,相较于易逝的物质财富,精神世界的充实才是维系生命的根基。她曾坦言,诗词研读对我而言并非追求的目标,而是支撑我度过艰难岁月的精神力量。

诗词于她而言,早已超越职业的范畴,成为深植内心的修炼之道。她以传承中华文化为己任,致力于将这份凝练千年的精神力量传递给更多人。

历经沧桑沉淀,她身上散发着一种不计得失、专注前行的从容与洒脱。在推广诗词的道路上,她始终秉持着纯粹的初心,坦然面对一切可能的结局。她曾提出“弱德之美”这一概念,诠释了在逆境中收敛锋芒却始终如一地坚守信念的美感。她强调:“弱德并非指怯懦之人,那些被动接受打击的人才真正是弱者。弱德是一种在重大磨难面前,默默承受并坚持完成使命的内在力量,是用静默的姿态诠释坚韧的生命美学。”

她的人生轨迹恰是对“弱德之美”的生动诠释。面对命运的捶打,她以平静的姿态回应:“我选择承受,却不低头,更要在忍耐中坚定前行。”“无论被放置于何处,我都会扎根生长,在彼处绽放属于自己的芬芳。”带着这份内在的力量,她穿越百年风雨走到今日。愿新时代的读者从这段历史中汲取勇气,愿每个人都能在生活的诗行里,寻得属于自己的韵脚。

最新资讯

- • 《新生》即将上线优酷白夜剧场,申奥继《孤注一掷》后再度关注“反诈骗” -

- • Angelababy国风单曲封面花絮曝光 穿古装赏花韵味十足 -

- • 秋瓷炫晒四月随拍 穿白衬衫牛仔服清新状态好 -

- • 聚焦“临终关怀”纪录电影《最后的,最初的》曝先导预告 5月21日全国上映 -

- • 张兰晒与孙女小玥儿合影旧照 穿泳装躺沙滩温馨十足 -

- • 杨幂晒照追忆小时候 老式单车旁叉腰摆拍满满情怀 -

- • 五一档预售票房:于谦杨幂《火锅》被贾冰新片反超 古天乐新片居榜首 -

- • 徐璐海岛旅行大片释出 海风吹起长发夏日慵懒迎面而来 -

- • 《最后的,最初的》先导片发布 国内首部聚焦“临终关怀”电影 -

- • 秋瓷炫李彩烨出发录制《浪姐》 “品如艾莉”世纪同框 -

- • 龚俊晒泰国度假库存 与热带风情亲密拥抱满满夏日悠闲 -

- • 章若楠纯欲少女漫写真灵动可人 微微一笑如春风拂面 -

- • 孙千学院风百褶裙随拍清新可爱 俏皮摆拍动若脱兔 -

- • 8G冲浪!白敬亭小号点赞《长风渡》双人剧照 -

- • “张继科丑闻”持续发酵:杨幂王珞丹等多位女星牵扯其中 -

- • 《微暗之火》剧集质感拉满立意深刻,获业界媒体专家认可 -

- • 张继科的事2年前就有人曝过,景甜也曾自曝:2019年经历无法承受之痛 -

- • 史飞达主演新短剧《云上行》即将上线演绎古武世界中的守护者 -

- • 杨洋站姐脱粉回踩,晒杨洋与女子滑雪照,女方被扒疑似王楚然 -

- • 《2024中国诗词大会》在诗词里邂逅最美人间灯火 -