资讯分类

基本盘流失、古偶失灵、业绩过山车,2024剧集产业越来越难 -

来源:爱看影院iktv8人气:708更新:2025-09-13 19:38:20

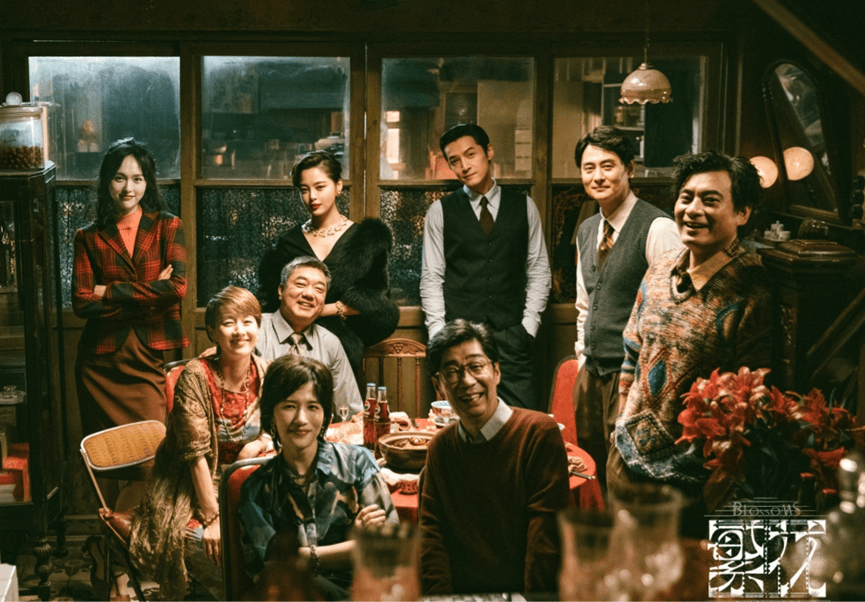

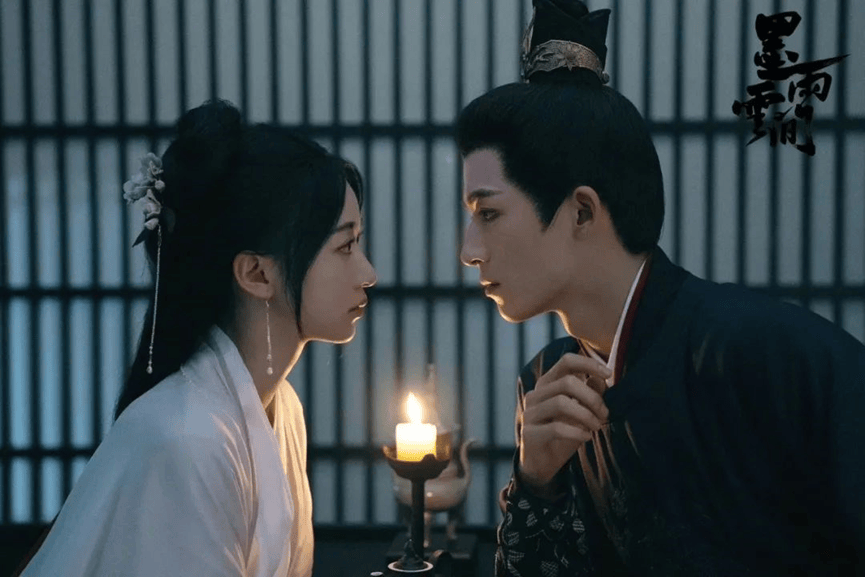

回顾2024年剧集行业的发展历程,这一年被普遍视为充满挑战的转折点。相较于2022年作为内容创新的丰收期,以及2023年行业持续享受的红利阶段,2024年呈现出明显的市场疲惫态势。在外部竞争压力不断加大的背景下,这种困境尤为突出。值得注意的是,随着观众审美水平的提升,对优质创新内容的需求愈发迫切。尽管整体市场面临压力,但像《繁花》《墨雨云间》《新生》《我的阿勒泰》《边水往事》《小巷人家》等具有深度与创意的作品,依然能够有效吸引观众重返荧屏,彰显内容质量的核心价值。

然而,此类剧集在全年市场格局中的占比仍显有限。过去依赖流量营销、话题炒作等手段在当前市场已显疲态,剧集行业正逐步进入内容驱动的新阶段。但行业尚未形成与之匹配的生产能力,导致爆款作品稀缺、商业变现困难等连锁问题频发。2024年行业发展的困境已然暴露。从市场表现来看,基本盘持续流失,业绩呈现剧烈波动。数据显示,上半年剧集市场仍延续降本增效逻辑——灯塔专业版报告显示,有效播放量达149部,较去年同期下降12部;但累计正片播放量同比增长35.1%。值得关注的是,国庆档期市场播放量骤降至1.5亿,直至年末《永夜星河》《我是刑警》《猎罪图鉴2》《九重紫》等作品持续发力,才重新突破3亿大关。半年间业绩起伏剧烈,所谓"增效"成果令人质疑。

当前电视剧市场面临明显困境,剧集数量对观众吸引力的支撑力正在减弱。云合数据统计显示,去年播放量突破2000万的剧集共有57部,而今年仅剩48部,降幅达15.8%。值得关注的是,播放量超过4000万的头部剧集两年间保持稳定,均为12部;3000-4000万区间剧集数量亦相差无几,分别为15部和14部;但2000-3000万区间则出现显著下滑,从30部锐减至22部。这种结构性变化导致观众选择呈现更为明显的二八分化,头部作品对市场大盘的拉动作用被削弱。

当前的市场态势源于多重内外部因素的演变。从内容供给侧来看,搜狐娱乐曾多次指出古装剧领域已出现热度下滑现象。云合数据显示,去年全年共有23部古装剧在热播期的平均每集播放量突破2000万;而截至当前,这一数字降至15部。"内容品质的波动性已难以契合当下观众的审美需求,当头部作品频现口碑争议,观众在选择剧集时会更加审慎。"阿九分析称。以豆瓣评分体系为参考,去年获得8分以上评价的剧集达25部,而今年仅剩7部。这一趋势不仅反映了观众对今年剧集的审美变化,更揭示了节目质量与市场反馈之间的深层矛盾,具体表现为口碑营销效能减弱,以及观众对评分体系的依赖度降低。诸如《山花烂漫时》《天行健》等高评分作品,其在热播期的表现却未能达到预期水平。

据剧宣人士透露,今年以来行业普遍感受到,以往常见的营销方式逐渐显现出性价比下滑的趋势。近两年,观众的决策渠道逐渐向私域转移,社交平台的影响力减弱,导致非头部剧集的口碑转化周期显著延长。当前制作方在营销策略上趋于保守,相较去年对开分数据及话题热度的过度依赖,今年更注重投入产出比,因市场反馈表明此类营销方式的效果已呈现下降趋势。

如今观众评判剧集价值的标准已回归至内容本身,更加关注选题创新性、观剧体验以及情绪价值的传递,而剧集自带流量、前期热度及播出期间的话题讨论对收视的推动作用则日趋减弱。以《狐妖小红娘·月红篇》《长相思2》《白夜破晓》等作品为例,这些曾被视为高潜项目的剧集未能引发市场热潮,若置于两年前或许仍属罕见。然而今非昔比,即便拥有庞大流量、知名IP或高额营销投入,也不一定能确保剧集成功,这令业内人士陷入对行业确定性的迷茫。

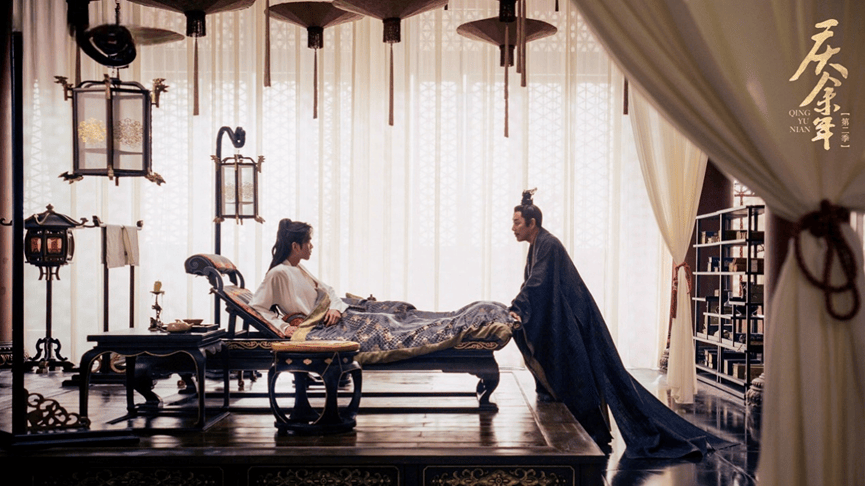

在编剧曹璐看来,这恰恰反映出观众对于优质剧集的渴求始终存在,且相较于以往更加迫切。她指出,今年市场仅出现两次显著升温,第一次集中在暑期前,《与凤行》《庆余年2》《墨雨云间》三部作品接连点燃了观众的观剧热情;第二次则在年末,《永夜星河》《我是刑警》《猎罪图鉴2》《九重紫》等剧集再度享受到市场回暖带来的收益。

首先,行业在优质时段精心筹备了高质量作品,其次,头部大剧的市场影响力不容小觑。观众的注意力不仅局限于头部作品,《我的阿勒泰》《边水往事》《山花烂漫时》等现象级作品证明,优质内容在当下更易获得传播与认可,这成为行业发展的关键助力。在当前市场环境下,长视频剧集面临的竞争压力远超以往,短视频、微短剧、直播等新兴娱乐形式的涌现让内容生态更加多元,唯有具备核心竞争力的内容才能脱颖而出。一旦成功突围,更具娱乐性的市场环境将为优质内容带来更大流量与商业价值。然而,数年过去,部分结构性问题仍未得到有效解决,早期高速发展的遗留问题,至今仍在拖累行业发展。2022年前后,观众普遍认可国剧制作水平的显著提升,制作水准大幅提升,五毛特效、抠图等低劣制作手法得到有效遏制。演员群体也倡导减少替身使用,提升原声台词质量,剧本创作也逐渐摆脱悬浮叙事的诟病。

当前偶像剧在形式层面的内容优化已难以为继,其带来的市场红利正逐渐消退。曹璐指出,尽管制作质感对吸引观众至关重要,但并非决定性因素。真正打动人心的,是具备逻辑性与情感张力的优质故事。事实上,剧圈不乏低成本、质感欠佳却引发热议的作品,核心挑战始终在于能否创作出具有深度的故事和立体的人物。

从制作标准来看,今年的偶像剧在剧情和制作层面均有所提升,较此前"全网嘲"现象明显减少;然而,从全年市场表现来看,这似乎成为偶像剧数据最疲软的一年。除去古装剧领域的亮眼表现,现偶剧在云合平台上达到热播集均播放量3000万以上的仅有《承欢记》与《在暴雪时分》两部。即便各平台持续稳定输出且制作规模不小,现偶剧在市场中的存在感却明显减弱。

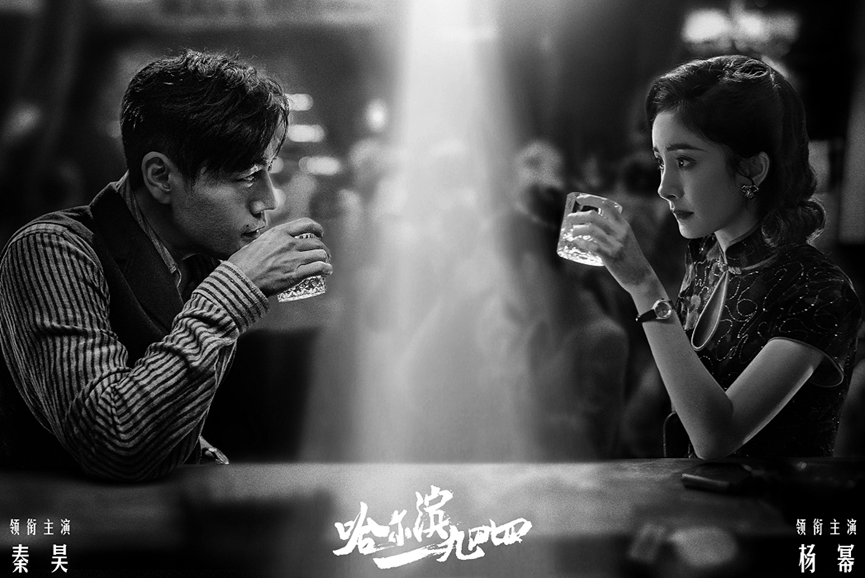

显而易见的问题在于,当前偶像剧在剧情设计与选角策略上已难以有效激发观众兴趣。制片人彤彤指出,今年热议的关键词如‘XX赛道’、‘换乘恋爱’、‘XX吻’等,反映出观众对行业套路的熟悉程度。她认为,所谓‘内容升级’本身已成为一种新套路,实际效果有限。彤彤进一步分析,这种市场热情的流失与去年多部重点剧集引发的争议密切相关:当市场热度最高时,行业却涌入了大量库存作品和低质内容,这对正处于成长期的市场形成了严重冲击。目前,行业仍普遍依赖于类型杂糅的创新思路,试图通过融合商战、谍战等元素制造新鲜感。例如,近年来大女主‘经商’的叙事模式成为主流,今年已推出《惜花芷》《柳舟记》《九重紫》《蜀锦人家》《珠帘玉幕》等作品,后续还有《国色芳华》《咸雪》等项目。另一类则被观众戏称为‘谍偶’,即流量偶像与谍战剧的组合,如《哈尔滨一九四四》《群星闪耀时》《孤舟》《暗夜与黎明》等剧集。

从播出反响来看,无论是大女主剧集还是流量明星演绎谍战题材,似乎都未能成为撬动市场的有效路径。曹璐无奈指出,内容行业本身充满风险,远不止是一场商业活动,唯有遵循内容规律、投入时间与成本打造优质作品,才能成为行业发展的正确方向。然而对于深耕影视领域十余载的平台和公司而言,这种转型节奏或许显得过于缓慢。近半年来,行业重心逐渐转向观剧体验的优化升级,例如在《墨雨云间》热度攀升后,'长剧短剧化'逐渐成为主流策略,这种以短小精悍形式呈现长篇剧情的模式,被认为更契合当下观众的快节奏审美需求,并激发了制作方对'复仇题材'和'疯感叙事'的创作热情;而《九重紫》则再次印证了这一趋势。

当前行业正在探索如何强化头部剧的竞争力,核心思路在于提升“流量艺人 IP”组合的综合价值。相较于单纯依赖流量效应,更侧重于演员的表演能力与IP内容价值的挖掘。例如,《庆余年2》作为经典IP的重启之作,凭借高质量的创作获得市场认可;但《白夜破晓》在年末的表现则凸显了这种策略的潜在风险。行业人士指出,当前内容创作面临双重矛盾:一方面平台持续推出创新尝试,另一方面粉丝仍倾向于追逐流量艺人和头部IP,这种割裂现象加剧了从业者的焦虑情绪。

值得关注的是,流量红利消退后,行业普遍陷入内容创作的适应性困境。多数参与者尚未掌握“慢”生意的运营规律,而依赖制作层面的优化或形式上的创新来应对市场变化,已被证明难以持续有效。在商业层面,这种焦虑直接影响了行业公司的经营状况,尤其在暑期档,平台方的投资策略呈现出明显保守倾向。有消息称,内容“踩空”现象频发导致平台议价能力减弱,头部项目的资源争夺愈发激烈,制片人频繁更换的现象也反映出制片经费与项目需求之间的错配问题。

尽管面临诸多挑战,行业仍需回归内容本质寻求突破。数据显示,今年剧集招商成果显著,已达到历史峰值水平。以《繁花》《南来北往》《与凤行》《墨雨云间》为代表的头部作品,在开播前便实现40项以上品牌合作,创造多项行业纪录。而《小巷人家》在播出后更刷新单集10广的品牌招商成绩,印证了优质内容仍具备强大的市场号召力。

当前视频行业呈现强者主导市场格局,头部剧集在招商环节具备从短视频平台争夺资源的能力,印证其在长线话题运营和传播效能方面持续保持领先优势。广告主则愈发注重数据反馈,呈现播前热度高涨、播出后可能转为裸播的动态特征,品牌投放决策高度依赖内容表现数据。

行业本质始终遵循"爆款即财富"的逻辑,但当前爆款创造已从单纯依赖流量转向观众真实认可的价值创造。相较于传统内容制作公司,视频平台在内容升级战略上展现前瞻性布局:从2020年确立"To C"商业路径,到2022年通过降本增效强化创新标准管控,再到近年政策持续收紧、对内容品质要求显著提升。

以腾讯视频推行的"后验激励"政策为代表,平台正通过风险共担机制重构产业生态。该政策不仅打破制片人考核的平均主义倾向,更将个人收益与作品最终质量深度绑定;同时对制片团队薪酬体系进行改革,针对制片人、小组负责人及工作室负责人实施阶梯式考核压力,推动制作流程向用户价值导向转型。

阿九指出,相较于电视时代行业公司曾依赖电视台的采购部门生存,当前影视行业已全面转向长视频平台的主导模式。平台作为新生态的核心力量,既承载着行业变革的迫切需求,也具备推动产业转型的现实条件。然而,这种转型需要克服的是过去十余年形成的行业惯性,以及平台自身存在的结构性问题。尽管如此,平台仍是当下最具变革潜力的驱动力。自去年起,平台已开始探索内容创新路径,从打造实验性内容的'X剧场'到近期主打8-16集'短剧'的尝试,均展现出平台突破传统模式的主动意识与紧迫感。这种转型进程仍需持续时间,2024年的行业表现或许令从业者难以回味,但2025年是否意味着转折点?答案尚不明确。不过,从行业发展趋势来看,随着平台持续发力、专业制作团队加速崛起、内容工业化水平不断提升,我们有理由相信影视行业正朝着积极方向发展。

最新资讯

- • 孙杨张豆豆分享谈恋爱过程 彼此都喜欢对方的真实 -

- • 从《谍影重重3》看马特·达蒙的类型片 -

- • 李玟讣闻细节曝光,以两位姐姐名义刊登,未见富商老公姓名 -

- • 与宝黛钗同游幻梦 电影频道直击《红楼梦之金玉良缘》北京首映 -

- • 隋棠谈黄子佼事件:我不会落井下石但讲不出好话 -

- • 迪丽热巴高铁站被偶遇 穿吊带裙露蝴蝶背性感美艳 -

- • 官宣60部!电影频道直播2024腾讯视频动漫大赏 -

- • 万众瞩目,他们长成自己想成为的人了? -

- • 揭秘《负负得正》隐藏细节 朱一龙结局HE还是BE -

- • 张亮和前妻带儿子逛买手店,15岁天天酷似李宇春,手指状态获好评 -

- • 迪丽热巴录节目时受伤 粉丝对接回应称已就医检查无大碍 -

- • 范丞丞晒与沈腾搞怪合照 再为《超能一家人》打call -

- • 《鱿鱼游戏2》曝先导预告 “456号”李政宰回归! -

- • 冯远征亲自给老婆做鞋,获梁丹妮夸赞舒服又好用,丁克30年超恩爱 -

- • “解密”有几层谜题:从小说到电影《解密》 -

- • 张兰晒孙子汪希箖正脸照,脸型和汪小菲完全一模一样,非常的帅气 -

- • 刀郎新歌歌词惹争议,疑似内涵四位明星,信息量巨大 -

- • “裸熊”导演执导!皮克斯新作《Hoppers》定档 -

- • 刀郎比摇滚新常态强一万倍 -

- • 《阴间大法师2》墨西哥首映 莫妮卡·贝鲁奇等亮相 -