资讯分类

对古装造型要求越来越严格,是观众太苛刻吗? -

来源:爱看影院iktv8人气:60更新:2025-09-13 19:44:35

关于古装剧中传统服饰的还原度问题,历来是观众关注的焦点。随着文化自信的增强,人们对于影视作品中服饰呈现的期待已超越简单的视觉美感,更追求历史真实感与文化内涵的统一。然而,出于对现代审美趋势的迎合,不少剧集对传统服装进行改编,部分作品因采用"架空"历史背景,服化道风格的创作改动幅度较大,甚至引发对日韩服饰元素借鉴的争议。对此,有观点认为和服延续了汉唐形制,古装剧参考此类风格并无不当,即便存在借鉴,也只是回归"本就属于自己的传统"。这种说法成立吗?中国历代传统服饰与日、朝鲜两国的样式究竟有何关联与差异?我们是否可以将文化元素的借用简单视为"归属"问题?在古装造型要求日益严苛的当下,观众是否过于挑剔?本期节目特邀中国传统物质文化学者、作家孟晖老师,深入解析中日朝三国传统服饰的文化渊源与本质区别。

汉服与日本、朝鲜的传统服饰整体而言呈现出原生文化与衍生文化的关系。日本及朝鲜的民族服装体系,皆源于中国历代王朝的服饰形制演变。然而在东亚地理上相邻的两个区域,人们并非简单地复制汉服元素,而是在继承传统的基础上,结合本土审美和地域特征,通过创造性转化发展出独具特色的服饰风貌。

中日韩三国古装影视剧中的女性服饰设计各具特色,《为有暗香来》以宋代文人美学为灵感,呈现温婉雅致的服饰风格;《清平乐》则通过北宋宫廷服饰展现礼仪与华贵;《笃姬》以日本幕府时期和服为原型,融合传统与时代感;《步步惊心:丽》则还原朝鲜王朝的服饰体系,注重细节与历史还原度。这些剧照不仅是视觉艺术的呈现,更承载着特定历史时期的文化符号与审美意象。

从人类文明发展的宏观视角来看,中国作为四大古代文明之一,始终保持着独特的原创性特质,历代先民不断创造具有深远影响力的文化成果,为全球文明作出重要贡献。在服饰领域,中国古代服装展现出鲜明的本土特色,东亚各国的传统服饰体系与中亚、西亚、非洲及欧洲的服饰文化形成显著对比。这种差异的根源在于,自先秦时期起,中国工匠便因地制宜地创造出与自然环境相适应的服饰体系,通过持续的创新实践,形成了符合地理气候特征的穿衣智慧。

《梦华录》剧照展现了中国作为先发文明的服饰影响力。由于中国文明更为先进,其服饰体系通过多种渠道广泛传播,使得朝鲜、日本、越南乃至不丹等国的传统服饰在形式上呈现出明显的汉服特征。值得探讨的是,不丹与日本虽相隔万里且历史交流有限,但两国的传统服饰基本形式却高度相似,均为正裁法的掩襟袍服。这种共通性源于对汉服的模仿,但因地域文化差异,两国在服饰风貌上又发展出各自特色。例如,不丹王室在正式场合仍保留着宋明时期流行的纹饰华丽长帔传统,而日本的十二单礼服体系同样包含具有汉风的领巾装饰,充分印证了汉服文化向外扩散的深远影响。

日剧《身着十二单衣的恶魔》的剧照以精致考究的十二单衣为视觉焦点,通过和服纹样与暗黑叙事的碰撞,呈现出传统美学与现代戏剧的融合创新,极具艺术张力。

汉服体系并非封闭孤立,中国作为地域广阔的文明古国,与亚洲大陆各文化圈保持着密切往来,这种互动促使传统服饰呈现出丰富多样的演变轨迹。以帷帽为例,这种起源于游牧民族的骑马遮阳帽,在唐宋时期被纳入汉服体系,成为贵族或文人出行时的重要服饰。随着文化交流的深入,该元素经由海上丝绸之路传入日本,最终演变为当地传统服饰中的重要组成部分,并延续使用至今。

《知否知否,应是绿肥红瘦》剧照中展现的开衩设计,其历史可追溯至古代实用需求,最初是为了便于骑马而发明。这种服饰特征可能源于波斯文化,在唐代被汉服体系所借鉴并广泛采用。

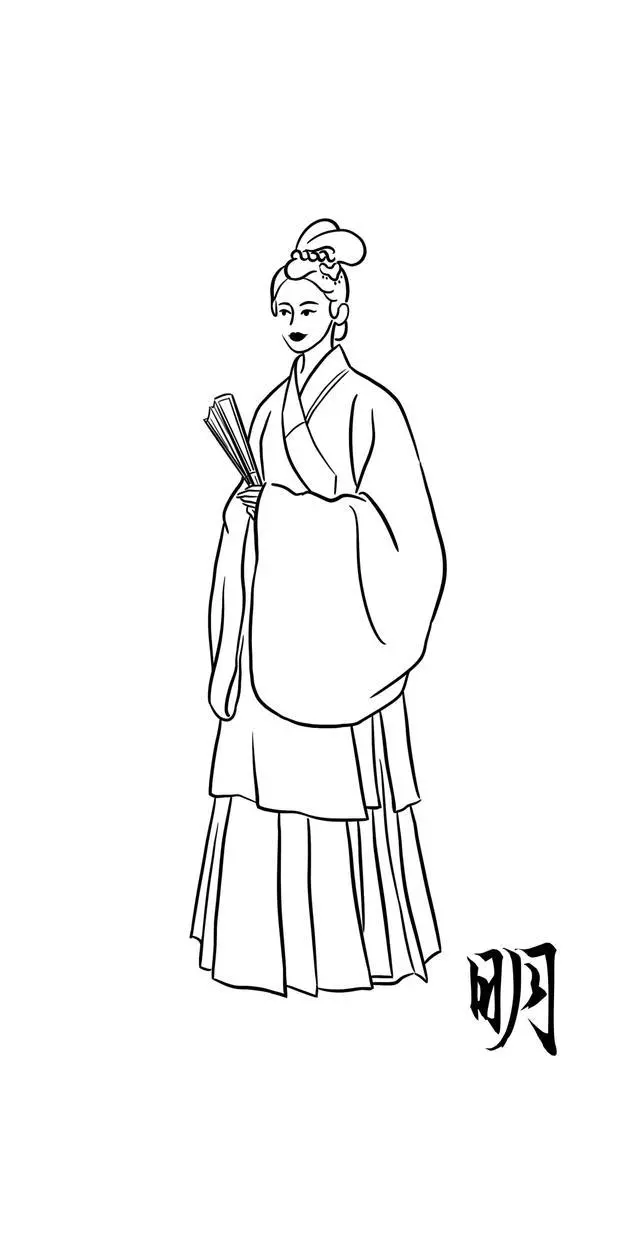

陶骑马女俑之外,明代后期确立了立领形制,并广泛运用纽扣装饰,这一创新在清代进一步发展为以纽扣固定的弧形掩襟设计。值得注意的是,尽管开衩、立领、纽扣和弧形掩襟等元素未被和服、朝服及不丹传统服饰系统吸收,却成为越南民族服饰奥黛的重要构成。这种文化选择性表明,中国周边区域在借鉴汉服元素时呈现出差异化的模仿路径,其取舍标准各异且具有自主性。越南奥黛作为融合性服饰的典范,既体现了对汉服元素的创造性转化,也展现了文明交流的开放性,因此形成了独特的演变轨迹。从秦汉到明清,汉族女性服饰在各历史时期均呈现出鲜明的时代特征,如秦代宽大的曲裾、汉代修身的深衣、魏晋时期的襦裙、唐代的圆领袍衫、宋代的褙子,以及清代的马面裙等,这些变化共同构筑了中华服饰文化绵延千年的演变长廊。

相较于汉服的丰富演变,日本与朝鲜因地处欧亚大陆边缘,难以与周边文明深度交流,其服饰发展长期依赖对汉服的模仿与继承。这种局限性导致其服饰体系呈现出保守特征,相较于汉服的历史创新,存在一定的滞后性。然而,这种现实却催生了某种认知偏差,部分人错误地认为和服保留了汉唐时期的风貌,更有甚者将某些影视作品中对日本服饰的改编视为"古装",甚至混淆韩剧中的朝鲜服饰元素。此类观点本质上源于历史认知的匮乏,实为坐井观天的谬误。明代万历时期的点翠嵌珠石金龙凤冠则展现了高度精湛的工艺,其冠体以髹漆细竹丝编织而成,整体饰有翠鸟羽毛点翠工艺打造的如意云纹,18朵珍珠与宝石镶嵌的梅花环绕其间,彰显出明代宫廷服饰的华美与精致。

从历史积淀与文化传承的角度审视,汉服相较于日本与朝鲜服饰展现出显著差异。中国凭借大量出土文物与传世典籍,完整保存了自先秦至明清各时期服饰演变的系统资料,而日韩现存的民族服饰多为近代重构产物。这种文物数量与历史纵深的悬殊差距,直接导致汉服体系与和服、韩服在造型特征上产生根本性区别。值得注意的是,和服与韩服虽在形制上缺乏原创性且变革迟缓,但其发展始终依托地域文化特性与社会经济条件,形成了具有本土特色的服饰形态。因此,和服与唐代服饰无直接关联,韩服亦无法代表明代服饰,它们本质上是东亚文化圈内衍生文明的审美变体。

在工艺技术层面,中国文明长期保持领先地位。丝绸作为中国文明的重要发明,其背后支撑的是完整的丝织技术体系。从养蚕缫丝到织造工艺,从纹样设计到染色技术,中国创造了诸多世界领先的技术成果。这些核心技术优势使得中国能够广泛普及精细织物与高级面料,而日本与朝鲜在同样技术条件下难以实现突破。这种技术代差不仅体现在面料品质上,更深刻影响了服饰的制作工艺与文化表达方式,形成了中国与日韩服饰发展道路上的显著分野。

清代红地织金云龙缎为江南织造局专为宫廷织造的御用面料。早在战国时期,中国已织造出精细轻纱,这一技艺延续至十九世纪前期,期间唯有中国能以蚕丝制作轻纱与薄罗。自先秦起,便形成以纱罗为特色的服饰风尚——贵族男女身着绫绮等不透明内衬袍服,外罩轻纱长袍,形成双重色彩叠映的视觉效果,纱质飘逸更显仙气。需知男性同样热衷此风,可参考顾恺之《列女仁智图》卷(宋摹本)中对汉代衣冠制度的描绘。

西汉直裾素纱襌衣堪称现存最早、最完整、工艺最精、最轻薄的丝绸服饰,仅重49克,由精缫蚕丝织就。令人惊叹的是,从汉至清,历代官员在夏季无论朝会还是公务,皆遵循外罩纱罗的穿着传统:先着不透明内衬,再披织绣花纹的纱罗外袍,形成层次分明的着装体系。御用纱罗常辅以香囊熏衣,步履间香气缭绕,展现出庄重典雅的礼仪风貌。

女性服饰更将纱罗技艺发挥到极致,如以彩锦或绣花裙为内层,纱罗轻裙作外罩,形成经久不衰的流行款式。自南北朝延续至宋代,士族女子夏季常直接穿着纱罗上衣,露出雪白肌肤与隐约纱色,尽显柔美气质。为强化视觉效果,她们多以妆粉涂抹肩背与手臂,使肌肤与纱罗形成独特的色彩对话。

《簪花仕女图》所呈现的汉唐服饰风貌,在日本和朝鲜历史语境中难以实现。这两个国家既未掌握纱罗织造的核心工艺,也因经济实力有限无法大规模进口此类织物,导致其上层阶级从未使用过纱罗材质。这种物质基础的缺失,直接否定了日朝贵族服饰中呈现汉唐风格的可能性。中国历代在丝织领域持续创新,相继发展出缂丝、金线锦绫纱罗、雀金衣料、绒料、妆花罗缎等高端织物。这些价值连城的织造精品,除明代妆花织物外,基本未流入日朝上层社会。值得注意的是,韩剧中常见李朝后妃穿着明朝风格的服饰,其使用的妆花缎材质在历史上仅可能通过两种途径获得:一是作为明朝赐服被赠予,二是作为顶级奢侈品从明朝购买。然而,这些华服实质上是对中国民间服饰的模仿,而非宫廷正装。例如《金瓶梅》中吴月娘在尚未成为官太太时,会以平民富室娘子的身份穿着类似妆花缎的服装见客,而一旦跻身贵族阶层,便会改穿符合身份的官服形制。

韩剧《哲仁王后》的剧照通过精美的画面展现了朝鲜王朝时期的宫廷风貌,人物服饰华贵繁复,场景布置考究,细腻地刻画了权力斗争与后宫倾轧的复杂关系,为观众呈现了历史剧的视觉盛宴。

明代官员夫人的外命妇服饰体系,以点翠珠宝冠、织金红袍及织金绿裙为代表,这些精美的服饰现藏于故宫博物院。中国自古便拥有发达的手工业体系,特色手工业品沿丝绸之路持续外输,形成了长期的贸易顺差。这种经济优势使古代中国在高档消费领域占据主导地位,能够从域外进口各类奢侈品。因此,传统服饰对贵重材料的运用达到极致,以黄金为例,不仅体现在金饰上,更在衣料中采用金泥勾勒纹样、贴附金箔、刺绣金线等工艺。至明清时期,金宝地锦缎应运而生,其制作工艺尤为独特——以金线织成底面,再辅以彩线在金基底上编织出绚丽图案,最终形成表面呈现彩色纹样、整体呈现金质光泽的华美服饰。其中,缠枝牡丹金宝地锦为清早期宫廷收藏,其工艺细节可见于故宫博物院官网。

万历帝御用的心形玉带扣镶嵌着红宝石、蓝宝石、绿宝石、黄宝石以及珍珠。自汉代起,合浦便是海水珍珠的重要产地,自此中国上层社会在首饰与服饰中广泛运用珍珠。无论是帝王龙袍还是贵妇衣裙,皆以成百上千颗珍珠缀饰,勾勒出精致纹样。慈禧太后曾拥有由珍珠编织的披肩。彼时珍珠资源遍布天下,南珠产自南海、北珠源自黑龙江流域的淡水区域、西珠则来自东南亚与印度洋沿岸,甚至包括波斯湾的珍稀品种。然而,朝鲜与日本因财力所限,皇室贵族鲜少佩戴珍珠,甚至在首饰上亦难觅其踪,更不用说服饰了。值得注意的是,这两国的传统绘画作品如浮世绘与朝鲜画卷中,几乎未曾出现珍珠的描绘。

孝端皇后凤冠作为国家博物馆的珍贵藏品,其尺寸为通高48.5厘米,冠高27厘米,冠径23.7厘米,整体重量达2320克。这件明代皇室御用的冠冕以丝帛为面料,通过精湛工艺镶嵌九条金龙与九只金凤,配以115颗天然红宝石与4414颗珍珠,展现出皇家礼器的华美与精致。

故宫博物院珍藏的明万历年间点翠嵌珍珠宝石金龙凤冠,堪称古代珠宝工艺的巅峰之作。不同时代,中国上层社会流行的珍贵宝石亦各具特色:战国时期,绿松石成为彰显地位的象征;汉代则以玛瑙为风尚,唐代则将水晶、蓝水晶与碧玉融汇于珠宝工艺之中。至元明两代,随着对外贸易的兴盛,红蓝宝石、祖母绿、猫睛石、石榴石、黄宝石等异域珍品纷至沓来,为首饰注入斑斓色彩。清代更将翡翠与碧玺奉为至宝,这些琳琅满目的宝石选择,不仅赋予传统首饰无与伦比的华贵气质,更塑造出千变万化的工艺风格。

北京故宫博物院藏有一件珍贵的清代首饰,名为银镀金点翠嵌珍珠宝石盆花式簪。此簪采用银质镀金工艺打造,簪身以点翠技法镶嵌翠鸟羽毛,再辅以红蓝宝石、珍珠等珍稀材料,巧妙拼缀出富丽堂皇的盆栽花卉图案,整体造型典雅精致,彰显清代宫廷首饰工艺的极致追求。

隋代时期,出土于李静训墓的嵌珍珠宝石金项链展现出了当时精湛的工艺水平。该项链周长43厘米,由28颗嵌有珍珠的金球串联而成,每个球形链珠均通过12个细小金环焊接构建,且每个金环上又镶嵌着独立的珍珠。明代万历年间,北京定陵出土的文物中,万历皇帝的嵌绿宝石粉晶兔儿簪与皇后的金丝蝶恋花攒领同样引人注目,其装饰元素涵盖红蓝宝石与珍珠。值得注意的是,日本和朝鲜地区由于缺乏此类珍贵宝石资源,首饰品类相对单一。在中国古代重要的装饰品类中,如项链、项圈、十八子珠串及长佩,这些元素在日韩的礼服体系中均未见踪影。金手镯、银手镯、镶珍珠手镯以及由整块玉或翡翠雕琢而成的手镯,在日韩女性的双腕装饰中也难觅其踪。最具代表性的差异在于耳饰,中国女性自古便以佩戴耳环为基本标配,即便家境贫寒者也会选择银质或铜质耳环,而朝鲜和日本女性则完全没有这一传统首饰。

韩剧《哲仁王后》剧照

明楚庄王墓出土的明代王妃遗物中,包含镶红蓝宝石的金对镯与金对钏,清代则可见金累丝灯楼耳环、轻纱罗衣,以及贴金缀珠的华美衣裙。配以清脆悦耳的玉翠长佩、皓腕间流转的成套手镯、髻畔摇曳的珍珠流苏,以及缀满两鬓与髻后的灵动珠花,这些精致的饰品共同塑造了古代中国女性风姿绰约的典雅风貌。其独有的审美体系与工艺技法,更在敦煌石窟壁画中的供养人画像中得以印证,展现了跨越千年文明的独特韵味。

这件清代银镀金点翠嵌宝石花果纹簪,采用精湛的金银镶嵌工艺制成,簪身以银为基底,表面鎏金处理,更点缀以翠羽镶嵌的点翠工艺,辅以宝石点缀,呈现出华丽的装饰效果。簪体纹饰以花果为主题,采用常见的缠枝莲纹或果枝纹设计,线条流畅自然,寓意吉祥。整体造型典雅精致,体现了清代宫廷首饰的工艺水准与审美趣味,为古代女性发饰中的珍贵品类。

清代金嵌珍珠宝石圆花作为中国传统工艺的瑰宝,体现了当时宫廷珠宝制作的巅峰水准。这类器物通常以金质为基底,采用细密的镶嵌工艺将珍珠、宝石等珍贵材料巧妙融合,形成浑然天成的圆形花纹设计。其制作过程需经过选料、设计、錾刻、镶嵌等多个精细环节,工匠们通过高超的技艺将黄金与宝石的光泽完美结合,既展现了清代工艺美术的精致程度,也反映了当时社会对奢华审美的追求。此类圆花多用于珠宝首饰、器皿装饰等场景,是清代宫廷礼仪文化与艺术成就的重要见证。

明代皇后的寿字装饰以白玉寿字为核心,辅以红蓝宝石点缀,展现出独特的皇家审美。与此同时,日本与朝鲜的先民也基于自身的资源与工艺,创造出富有民族特色的服饰文化。值得注意的是,朝鲜在明初曾流行一种用马尾编织的裙撑,通过支撑袍服或长裙形成蓬松效果,其造型与十九世纪欧洲贵妇的裙撑颇为相似。令人意外的是,这种服饰风尚在朝鲜上层社会中不仅限于女性,男性同样会穿着裙撑。该习俗随后传入明朝北京,迅速受到文武官员的追捧,纷纷在官袍内加缀裙撑,使袍摆呈现伞状张开的效果。随着传播,这一风尚又蔓延至江南地区,导致大量富贵子弟流行穿着蓬松的袍服。尽管这种风气最终逐渐消退,但足以说明中国与周边国家间存在深刻的时尚互动与文化交融。

《明宪宗元宵行乐图》是明代宫廷绘画中描绘皇帝节庆活动的代表性作品之一,现藏于北京故宫博物院。此画以工笔重彩技法呈现,画面中央为明宪宗朱见深身着龙袍,与妃嫔、文武百官在宫廷园林中赏灯观景、游乐嬉戏的场景。画中人物形态各异,服饰华美,背景布置了丰富的节庆元素,如灯笼、舞龙、投壶等,生动展现了明代元宵节的宫廷礼仪与娱乐文化。此作不仅具有极高的艺术价值,也是研究明代宫廷生活的重要历史资料。

韩剧《哲仁皇后》的剧照揭示了一个历史事实:汉服作为东亚服饰体系的重要源头,对日本和朝鲜的传统服饰产生了深远影响。然而,受限于文明发展水平、技术水平及资源条件,日韩两国在服饰文化上始终难以达到汉服所展现的精妙程度。因此,若中国古装剧以日韩服饰为模板来复刻传统服饰,这种做法显然存在偏差。如今韩国直接盗用汉服的现象频发,我们更应认识到,历史上朝鲜半岛从未具备独立创造与中国相同等级华美服饰的能力。无论其如何操作,都无法改变汉服在服饰发展史上的核心地位。

最新资讯

- • 李玟讣闻细节曝光,以两位姐姐名义刊登,未见富商老公姓名 -

- • 与宝黛钗同游幻梦 电影频道直击《红楼梦之金玉良缘》北京首映 -

- • 隋棠谈黄子佼事件:我不会落井下石但讲不出好话 -

- • 迪丽热巴高铁站被偶遇 穿吊带裙露蝴蝶背性感美艳 -

- • 官宣60部!电影频道直播2024腾讯视频动漫大赏 -

- • 万众瞩目,他们长成自己想成为的人了? -

- • 揭秘《负负得正》隐藏细节 朱一龙结局HE还是BE -

- • 张亮和前妻带儿子逛买手店,15岁天天酷似李宇春,手指状态获好评 -

- • 迪丽热巴录节目时受伤 粉丝对接回应称已就医检查无大碍 -

- • 范丞丞晒与沈腾搞怪合照 再为《超能一家人》打call -

- • 《鱿鱼游戏2》曝先导预告 “456号”李政宰回归! -

- • 冯远征亲自给老婆做鞋,获梁丹妮夸赞舒服又好用,丁克30年超恩爱 -

- • “解密”有几层谜题:从小说到电影《解密》 -

- • 张兰晒孙子汪希箖正脸照,脸型和汪小菲完全一模一样,非常的帅气 -

- • 刀郎新歌歌词惹争议,疑似内涵四位明星,信息量巨大 -

- • “裸熊”导演执导!皮克斯新作《Hoppers》定档 -

- • 刀郎比摇滚新常态强一万倍 -

- • 《阴间大法师2》墨西哥首映 莫妮卡·贝鲁奇等亮相 -

- • 男星“入赘”资本圈,全靠50岁女大佬撑腰?小助理也能化身“天王嫂” -

- • 傻脸娜闯荡好莱坞!《大楼里只有谋杀》第四季预告 -