资讯分类

北京有名的富二代、官二代,王思聪都没他玩的“花” -

来源:爱看影院iktv8人气:336更新:2025-09-07 08:56:04

近年来,曾经在娱乐圈大放异彩的万达集团少爷王思聪,已明显减少了公众视野中的出现频率。回溯过往,这位因言论犀利而在业内颇具影响力的年轻人,曾被戏称为"王校长",其鲜明的个性特征曾在娱乐圈掀起不小的话题波动。

然而,近几年,或许与万达近年来的经营困境不无关联,这位凭借家族背景的王校长也淡出了公众视线。没办法,打铁还需自身硬,倘若个人能力无法胜任,又怎能长久维持影响力呢?相较之下,另一位昔日的京城大少则始终令人铭记。

王世襄,一位在学界与文坛皆享有盛誉的京城名流,其才情与阅历甚至让钱钟书亦感到钦佩。他不仅以深厚的文化底蕴著称,更因在古琴、家具、园林等领域的卓越贡献而闻名。从早年投身学术研究,到中年致力于文物收藏与保护,王世襄的一生充满了传奇色彩。他的故事,既是个人奋斗的缩影,也折射出时代变迁下文人精神的坚守与传承。

1914年,王思襄降临于古都北京。这座城池汇聚了形形色色的人群,既有显赫的皇亲国胄,也有市井的普通百姓。在这里,既能看到传承千年的古老文物,也能邂逅舶来的新潮事物,如同一幅包罗万象的历史画卷,展现了传统与现代交织的独特风貌。

此处,只要财力充足,便可寻觅各类珍宝。王世襄出身名门,其家族在清代曾位居高官,父亲虽历经朝代更迭仍在民国时期担任外交部要职,母亲亦为书香门第出身。在这样的家庭氛围中,他自幼便展现出对古玩玉器与古典诗词的浓厚兴趣。值得一提的是,自三年级起,父亲便将其送往北京美侨小学接受教育,在此度过近十年时光后,他精通了一口地道的美式英语。

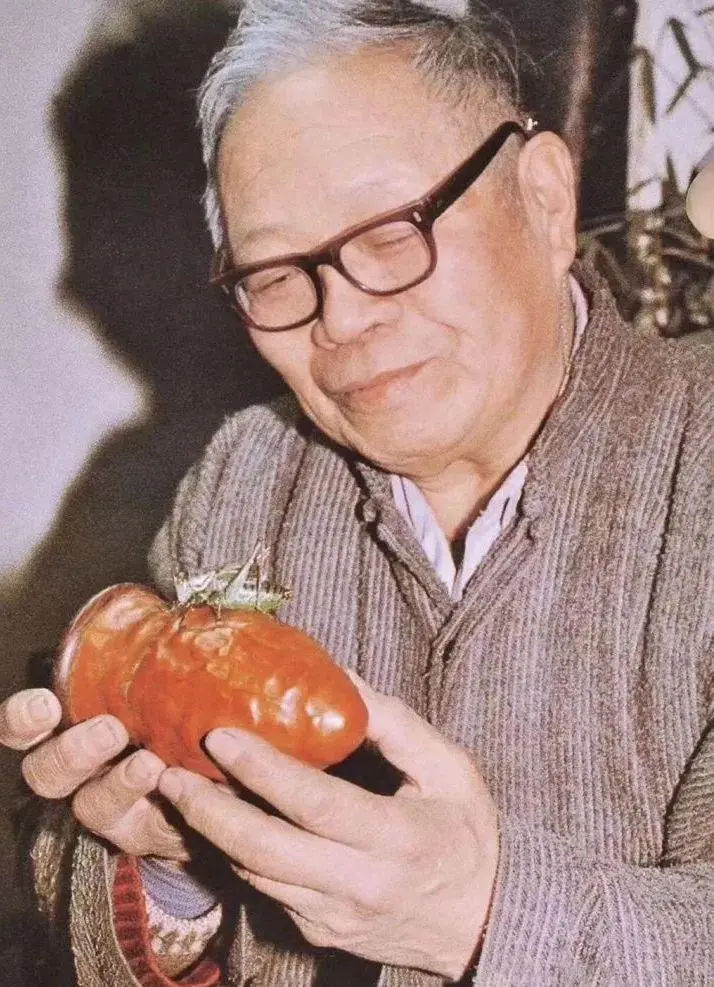

然而,与父亲的期望有所出入,王世襄自幼便展现出对玩乐的执着。他后来自述道:“秋天斗蟋蟀,冬天养鸣虫……提着狗笼追逐獾类,皆乐此不疲。而饲养信鸽放飞,更是不受季节限制的终身嗜好。”尽管嗜好独特,王世襄的学业成绩却十分优异,高中毕业后凭借出色表现考入燕京大学国文系。在文学院中,他堪称一道别致的风景:当同窗捧书诵读或与家人团聚时,他手中却常握着蝈蝈笼,肩上或许还搭着一只苍鹰,与周围环境格格不入。彼时北京高校风气相对宽松,教师对学生特立独行的举止也多持包容态度,否则王世襄恐怕早已被要求改正。实际上,燕京大学之所以默许他的奇异行为,主要源于其家庭背景赋予的深厚古文物素养。正因如此,这位少年才子在京城中被誉为全才,其博学多艺与玩乐天赋完美融合,令人惊叹。

此人不仅厨艺精湛,擅长绘画与书法,更精通各类古典乐器,对民俗风情亦了如指掌。面对古玩字画,其鉴赏能力堪称一绝,能瞬间辨明真伪。至于体育竞技方面,无论是驯鹰斗狗、摔跤拳击,还是现代球类运动如篮球、足球、排球和乒乓球,皆能娴熟驾驭。此外,养花遛鸟、饲养蟋蟀蝈蝈等雅趣,亦是其日常生活中的常客。

连后来的钱钟书都曾感叹:百年或许能出现一位与我相提并论的人,但千年亦未必能再诞生一位王世襄!更令人肃然起敬的,是他在学术与生活中的旷世才华,不仅将传统工艺玩出精妙绝伦的境界,更以一生坚守诠释了文化传承的深度与温度。

保护文物的勇士或许仍被人们铭记,1937年的卢沟桥事变标志着日本全面侵华战争的爆发,北平这座千年古都随之再次沦陷。而在北平沦陷前夕,学生、工人等各界人士共同协作,将故宫博物院的大量文物流转至安全地带。作为文物鉴赏专家的王世襄,自然也投身其中。抗战期间,他先后担任营造社助理研究员,长期在故宫博物院工作,为中国文物的保护作出了卓越贡献。抗战结束后,王世襄参与文物清理损失委员会,负责核查故宫及其他抗战中损毁的文物流失情况,并在日本投降后代表中国政府追索被掠夺的文物,前后成功追回两千多件珍贵文物。1948年,为推进中国博物馆建设,他接受美国洛克菲勒基金会邀请,赴美加两国进行系统考察。然而,当他考察尚未结束时,北平已和平解放,众多友人劝他留在海外,但他选择继续坚守文化使命。

然而,王世襄却决然决定在1949年10月前穿越战火重返故宫博物院,持续推进文物保护工作。在谨慎细致地守护中华古典文化、系统整理文物典藏之际,他未曾料到1953年文物局竟突然解除其职务。

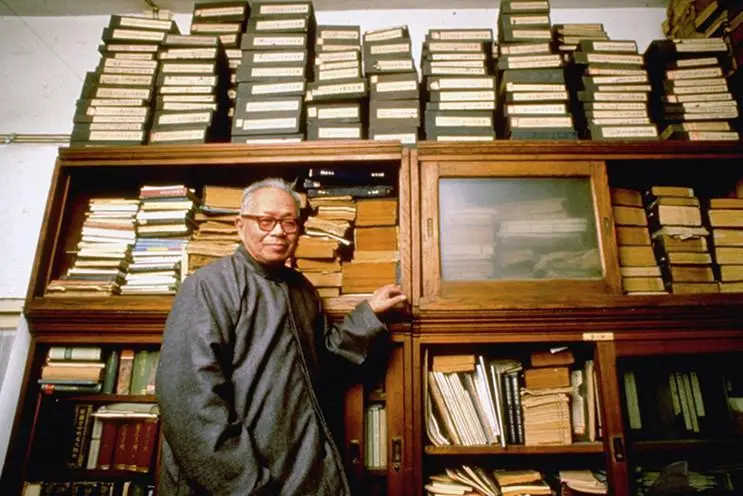

这位北京的名门之后确实才华横溢,因未能在文物局任职,便转投音乐研究所。在研究所的十年间,他与同僚共同编纂了中国音乐史,同时仍利用闲暇时光潜心研究文物。即便在1957年被划为左派分子,他也始终未改初心,陆续完成《画学汇编》《清代匠作则例汇编》《雕刻集影》等重要著作。直至1962年重返文物局,他仍忧心忡仲,为防止珍藏的文物受损,竟主动向组织举报自己,致使博物馆抄家收缴全部藏品。面对他人询问是否心疼,他坦言只要文物得以保全便心满意足。在他心中,文物的归属并非关键,唯有让这些承载历史记忆的珍宝得以公之于众,方显其价值。

尽管王世襄早年已将家中所有文物悉数上缴,却仍难逃时代洪流。1969年,这位文人因特殊历史时期被送往劳动改造学校。令人动容的是,他在艰苦环境中始终保持着豁达乐观的心态,这份从容不迫的品格即便在物质匮乏的年代也闪耀着独特光芒。

关于王世襄身体康复的原因,究竟是劳动带来的健康益处,还是其他因素?然而,这些艰难岁月却并未削弱他的体质,反而助力其长期困扰的肺疾得以康复。更令人敬佩的是,他善于高效利用时间,在干校艰苦环境中,仍坚持修订《髹饰录解说》一书。《髹饰录》是中国现存唯一一本古代漆工专著,但因书籍作为产品属性及文本晦涩难懂,他耗费30年光阴方完成解说。此举堪称功德无量,那么,这位昔日的京城贵公子,最终的命运又如何呢?

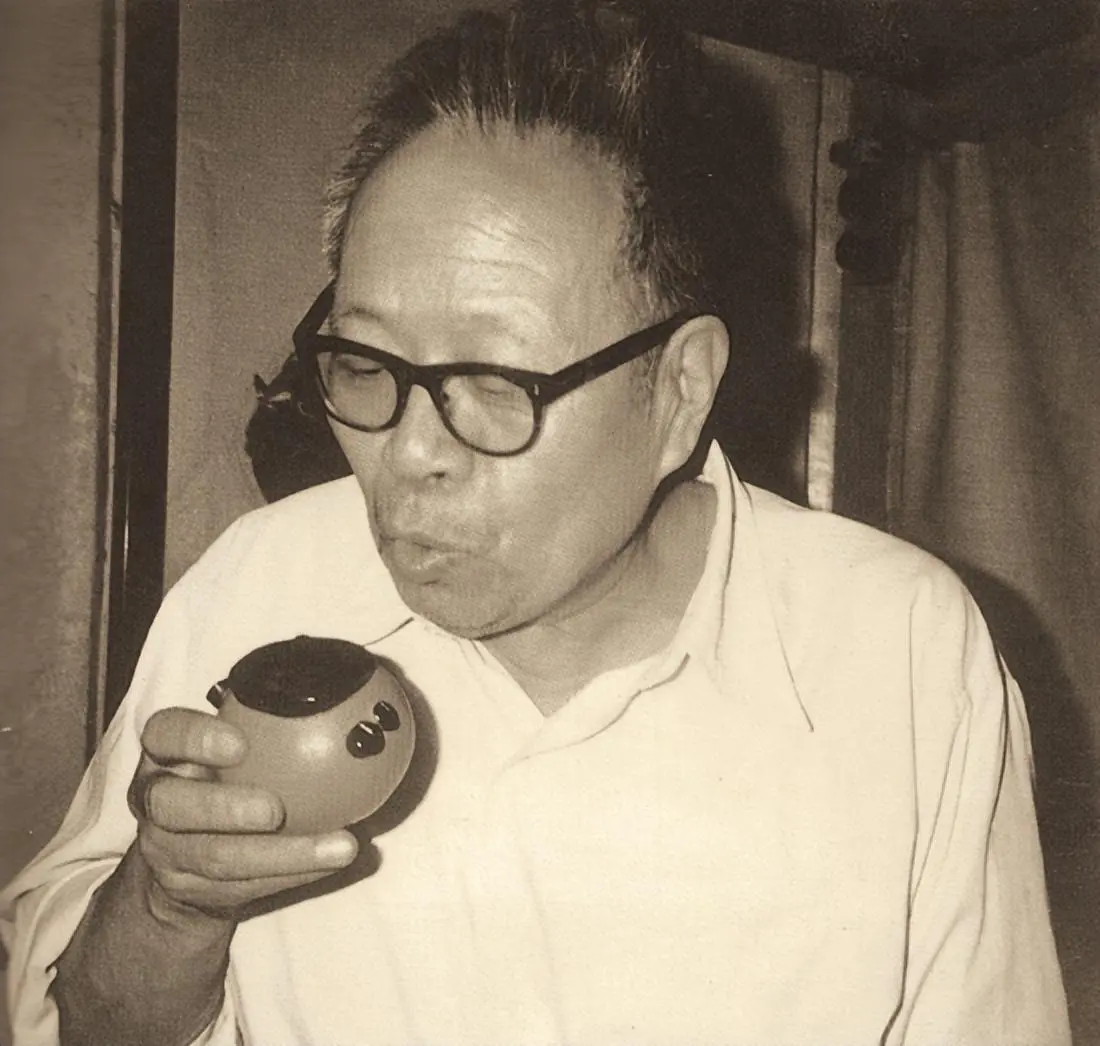

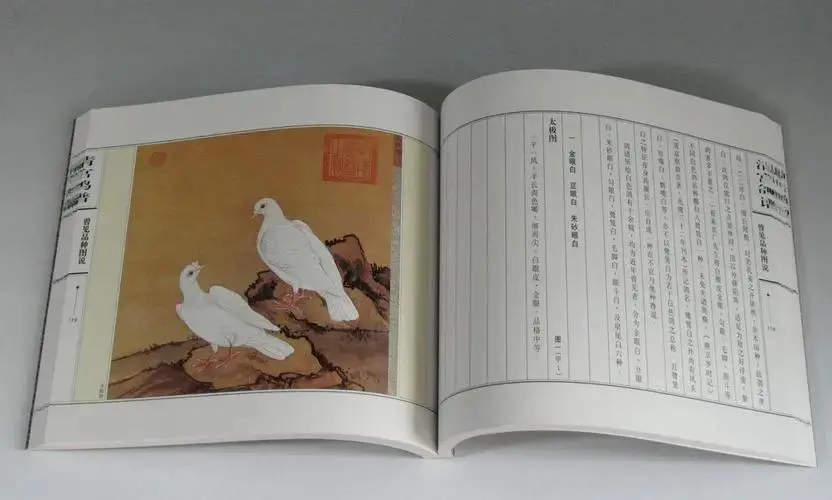

1973年,当王世襄重返北京定居后,他的人生轨迹发生了重要转向。这位学者一方面持续深耕中国文物民俗领域的研究,另一方面则将目光投向了鸽子这一特殊对象。或许在多数人看来,鸽子的研究并无深意,但在王世襄这样的专家眼中,鸽子蕴含着深奥的学问。晚年时期,他陆续完成《北京鸽哨》《明代鸽经·清宫鸽谱》等专著,系统梳理中国名鸽文化,为这一传统领域留下了珍贵的学术遗产。

王世襄之所以深入研究鸽子,源于他对中国本土鸽子逐渐消失的深切忧虑。他发现,北京市场上充斥着进口的观赏鸽,而传统的本土品种却濒临灭绝,这一现象令他感到痛心。

在晚年时期,王世襄将主要精力投入到中国传统观赏鸽的复兴工作之中,通过多年的努力搜集了超过百种本土品种,并依据其独特的体型特征与外貌差异,构建起一套科学系统的分类体系。

2001年,当中国成功获得北京奥运会主办权的消息传来,王世襄先生欣喜若狂,随即向多个相关部门致函,殷切期盼能在奥运舞台上展现中国观赏鸽的独特魅力。然而,其倡议并未获得实质性回应。究其根源,北京奥运会的筹备工作涵盖众多领域,涉及观赏鸽是否参展的议题同样需要综合考量,成为一项意义深远且复杂的决策。

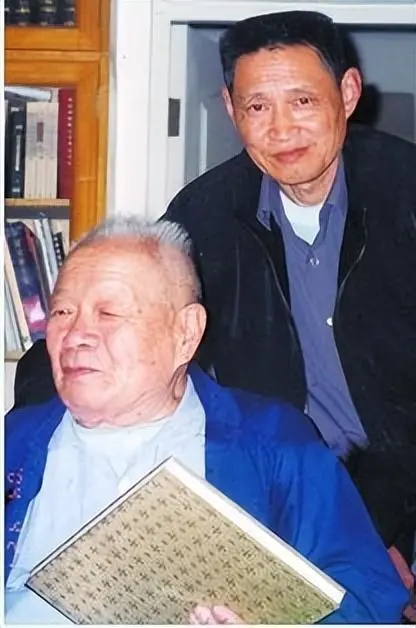

2003年,北京相继爆发非典、禽流感等多起与飞禽相关的传染病疫情,使得这位一生致力于研究与保护中国文物的学者不得不搁置自己的收藏计划。尽管他对这些突发状况有着深刻的理解,但回顾过往仍不免心生遗憾。2009年,这位文坛巨匠在历经风雨后与世长辞,留下永恒的文化印记。

在他离世后,人们整理遗物时发现,其收藏中竟有超过500件与中国文物、民俗风情及传统服饰工艺密切相关的作品。这位学者被公认为中国近现代古典文化整理工作的集大成者,其深厚积淀与专业精神,显然远非那些不学无术的纨绔子弟所能比拟。

最新资讯

- • 正在热播的五部电视剧,《繁城之下》排在最后,你在追哪一部? -

- • 《罗密欧与祝英台》TVB首播,清一色差评,台庆剧沦为粗制滥造 -

- • 「恶中之恶」揭开隐藏在黑暗后的柔软人性、刷新悬疑犯罪新高度! -

- • 仅播3集,拿下飙升榜第1,我断言,这是《庆余年》之后唯一天花板 -

- • 《河边的错误》曝“九零年代”特辑,余华称赞电影增强了时代质感 -

- • 电影《怒火漫延》开机,刘德华谢霆锋再合体引燃罪恶之火 -

- • 《好像也没那么热血沸腾》曝特别视频 魏教练获颁最意外的“奖杯” -

- • 谍战大片《刀尖》定档11.24 高群书张译银幕呈现麦家“近身搏杀” -

- • 好莱坞将翻拍《你好,李焕英》 贾玲担任监制 -

- • 电影《红色往事》在广西全州举行 重走长征路公益放映 -

- • 张钧甯阮经天新片《追缉》海报曝光 影片灵感源自上百起情杀案件 -

- • 网上大热的恐怖事件拍成电影了,结果…… -

- • 张小斐主演犯罪悬疑电影《拯救嫌疑人》将于11月3日登陆IMAX -

- • 求求了,他的完整版 -

- • 《沙赞3》:“众神之怒”后,还有勇气拍第三部吗? -

- • 日本电影《影里》:爱意的蔓延,深情又美好 -

- • 好莱坞携手贾玲,跨国翻拍亲情戏《你好,李焕英》,期待值拉满! -

- • 拿下金鸡奖九项提名,《封神第一部》的封神之路才刚刚开始 -

- • 孕妇被困海上集装箱,这尺度也太生猛了 -

- • 张钧甯阮经天新片《追缉》案件特辑单人海报曝光 -